- •Тема1. Экономика как наука

- •1.1. Предмет и метод экономики

- •1.2.Основные этапы развития экономической науки

- •Раздел 1. Общие основы экономики

- •Тема 2.Потребности и ресурсы: проблема выбора

- •2.1.Потребности.

- •2.2.Производственные возможности

- •Альтернативные возможности производства масла и пушек

- •0 2 4 6 8 Масло

- •Тема 3.Экономическая система: сущность, признаки, типы

- •3.2.Экономическое содержание собственности

- •3.3 Собственность как юридическая категория

- •3.4.Формы собственности

- •Тема 4. Современное рыночное хозяйство

- •4.1.Товарное производство. Товар и его свойства

- •4.2. Деньги: сущность и функции

- •4.3.Сущность и основные черты рыночного хозяйства

- •4.4.Место и роль государства в рыночной экономике

- •Раздел II микроэкономика

- •Тема 5. Рыночный механизм

- •5.1.Основы теории потребительского выбора

- •5.2.Спрос: понятие, факторы, эластичность

- •5.3.Предложение: понятие, факторы, эластичность

- •0 10 20 30 40 45 Количество товара, ед.

- •5.4. Рыночное равновесие и его нарушения

- •Тема 6. Конкуренция и монополия

- •6.1.Конкуренция: сущность, методы, последствия.

- •6.2.Рынок совершенной конкуренции

- •6.3.Несовершенная конкуренция: сущность, типы, методы

- •6.3.1.Чистая монополия

- •6.3.2.Олигополия

- •6.3.3. Монополистическая конкуренция

- •6.4.Экономические последствия монополизации рынка и антимонопольная деятельность государства

- •Тема 7. Процесс производства и результаты деятельности предприятия

- •7.1.Предприятие: сущность и основные характеристики

- •7.2.Организационно-правовые формы предприятий

- •7.3.Объем производства: совокупный, средний и предельный продукт

- •7.4. Издержки производства

- •7.5.Доходы предприятия.

- •7.6.Максимизация прибыли

- •Результаты деятельности фирмы в зависимости от объема производства

- •Тема 8 .Рынки ресурсов и пофакторное распределение доходов

- •8.1.Спрос на экономические ресурсы

- •8.2. Пофакторное распределение доходов

- •8.2.1.Рынок труда и заработная плата

- •8.2.2. Рынок земли и рента

- •8.2.3. Рынок капитала и процент

- •8.3.Пофакторное распределение доходов и социальная справедливость

- •Распределение общего объема денежных располагаемых доходов населения по 20%-ным группам населения (в % к итогу)

- •Раздел III.

- •Тема 9. Макроэкономические показатели

- •9.1. Показатели результатов экономической деятельности

- •9.2. Безработица: понятие, типы, последствия, измерение

- •9.3. Инфляция: сущность, методы исчисления, причины и последствия

- •9.3.1.Социально-экономические последствия инфляции.

- •9.3.2.Взаимосвязь инфляции и безработицы

- •9.4.Процентная ставка

- •Тема 10. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке

- •10.1.Совокупный спрос, совокупное предложение и их равновесие

- •10.2. Равновесие товарного рынка в модели « доходы- расходы»

- •10.2.1.Потребление и сбережения

- •10.2.2.Инвестиционный спрос

- •10.2.3.Равновесие в модели « расходы – доходы»

- •А) рецессионыый разрыв, б) инфляционный разрыв

- •Тема 11. Денежный рынок . Банковская система.

- •11.1. Денежная масса

- •11.2.Спрос на деньги.

- •11.3.Кредит: сущность, функции и виды

- •11.4.Центральный банк и его функции

- •11.5.Коммерческие банки и их операции.

- •Баланс банка на начало года

- •11.6.Предложение денег

- •11.7.Равновесие на денежном рынке

- •11.4.Современная банковская система России

- •Тема 12. Государство в рыночной экономике

- •12.1 Методы и инструменты государственного воздействия на экономику

- •12.2.Налоги, их функции, принципы налогообложения

- •12.2.2.Налоговая система России

- •12.3.Государственный бюджет

- •12.4.Фискальная политика: сущность, механизм, мультипликаторы

- •12.5.Виды и эффективность фискальной политики

- •12.6.Бюджетный дефицит

- •12.7.Государственный долг

- •12.8.Денежно-кредитная (монетарная) политика правительства

- •Тема 13.Динамика экономического развития

- •13.1.Экономический рост

- •13.2.Содержание и общие черты экономического цикла

- •Основные мероприятия антициклической политики

- •Раздел IV экономика мирового хозяйства

- •Тема 14.Международная торговля

- •14.1.Мировая торговля и ее экономическая основа

- •14.2.Внешнеторговая политика страны

- •Тема 15.Международное движение факторов производства

- •15.1.Международная миграция капитала: сущность, причины и формы

- •15.2.Современный международный рынок капиталов

- •15.3.Мировой рынок труда

- •15.4.Регулирование международной миграции рабочей силы

- •Тема 16. Международные валютные отношения

- •16.1. Основные этапы развития мировой валютной системы

- •16.2.Валютный рынок и валютные курсы

- •16.3. Платежный баланс

- •Платежный баланс: стандартные компоненты

6.4.Экономические последствия монополизации рынка и антимонопольная деятельность государства

При оценке роли любой формы монополии в экономике имеются аргументы в пользу и против монополий. Аргументы «за» связаны с тем, что в качестве монополиста обычно выступает крупное объединение. Как таковое оно имеет возможность:

• применять новейшие технологии, использовать преимущества массового производства и на этой основе производить продукцию с меньшими издержками и снижать цены;

• выделять больше средств на финансирование исследований и разработок новой продукции и технологии, что способствует ускорению научно-технического прогресса;

• противостоять конъюнктурным колебаниям рынка: в периоды кризисов крупные фирмы, а тем более их объединения, более устойчивы, они меньше подвержены риску разорения (и увеличения безработицы), чем мелкие и средние предприятия.

Таким образом, существование монополистических объединений оказывает благотворное влияние на развитие экономики. В то же время монополии имеют возможность:

• увеличивать свои прибыли за счет повышения цен без снижения издержек производства;

• «эксплуатировать» потребителей, завышая цены против их равновесного уровня;

• ослаблять или даже устранять конкуренцию вместе с ее благотворным влиянием на эффективность производства, качество продукции, уровень издержек производства.

Как писал известный экономист, лауреат Нобелевской премии Ф.Хайек, «...плоха не монополия сама по себе, а устранение или предотвращение конкуренции».

Совершенная конкуренция предполагает наиболее эффективное использование ресурсов общества, минимизацию общественных затрат на производство продукции. Рынок несовершенной конкуренции обеспечивает менее эффективное использование ресурсов, в результате чего общество несет определенные потери.

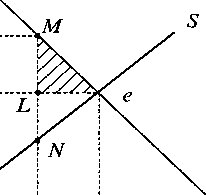

Механизм формирования потерь общества в результате монополизации рынка проиллюстрирован графически (рис. 6.1).

P

D

P

P

C

0![]()

Q

Q

Q

рис.6.1. Последствия монополизации рынка

В условиях совершенной конкуренции потребитель покупает, а производитель продает продукцию в объеме Q по цене P . Выручка продавца от реализации продукции составляет площадь прямоугольника 0 P е Q . Поскольку кривая предложения совпадает с кривой издержек производства, то затраты на производство продукции в объеме Q составляет площадь фигуры О С е Q , а прибыль (разность между выручкой от реализации и издержками производства), соответственно, площадь треугольника P C e. Эффект (излишек) потребителя равен площади треугольника P e D. Отсюда суммарный эффект потребителя и производителя равен сумме прибыли, полученной производителем, и излишка потребителя, т.е. площади треугольника С е D.

В условиях монополизации рынка цена

повышается до уровня Рт,

а объем продукции

сокращается до Q

.

В результате потребитель

теряет часть своего потребительского

эффекта РеРт

Ме) — он вынужден

покупать продукции меньше (Q

)

и по более высокой цене (Рт).

Часть утерянного

излишка потребителя присваивает

монополия (РеРтМL),

другая же часть

потребительского эффекта (LМе)

просто теряется (он

не достается никому) и представляет

собой чистые потери

общества.

условиях монополизации рынка цена

повышается до уровня Рт,

а объем продукции

сокращается до Q

.

В результате потребитель

теряет часть своего потребительского

эффекта РеРт

Ме) — он вынужден

покупать продукции меньше (Q

)

и по более высокой цене (Рт).

Часть утерянного

излишка потребителя присваивает

монополия (РеРтМL),

другая же часть

потребительского эффекта (LМе)

просто теряется (он

не достается никому) и представляет

собой чистые потери

общества.

Поскольку деятельность монополий носит антиобщественный характер, то защита свободной конкуренции и ограничение деятельности монополий является одной из важнейших функций государства.

Государство в борьбе с монополиями использует меры корректирующего (инструменты, стандарты, стимулы) и законодательного(законы, контроль исполнения) характера.

Корректирующее антимонопольное регулирование предполагает

1. Гарантии единства экономического пространства, свободного перемещения товаров , услуг и финансовых ресурсов

2. Стандарты на создаваемые товары и услуги , элементы деловой деятельности и её результаты

3. Лицензии на выполнение отдельных видов деятельности

4.Запреты на осуществление отдельных видов деятельности

5. Политика научно- технического и образовательного развития

6.Государственные заказы на производство и оказание услуг

7.Поддержка фирм, конкурентные позиции которых являются подчинёнными (малый бизнес)

8. Поддержка иностранных инвестиций

9.Регулирование естественных монополий

Законодательное противодействие монополизации рынков включает в себя следующие меры.

1. Противодействие союзам и альянсам между фирмами, результатом которых является приобретение монопольного или доминирующего положения

2.Ограничение фирм на приобретение доминирующего положения вплоть до полного запрета.

Наиболее разработанным принято считать антимонопольные законодательства США, имеющее к тому же наиболее давнюю историю. Первый антитрестовский закон (закон Шермана) был принят в 1890 году. Он признавал незаконным и уголовно наказуемым монополизацию торговли, захват контроля над той или иной отраслью, сговор о ценах. Параграф 2 Закона Шермана гласит: «Любое лицо, которое будет или пытается монополизировать, или объединиться, или сговориться с каким-либо лицом или лицами, чтобы монополизировать какую-нибудь часть производства или торговли.., будет считаться виновным в совершении преступления..».

Система антимонопольного законодательства имеется и в странах Западной Европы, однако следует отметить, что западноевропейское законодательство более либерально.

Весьма сложной проблемой является определение факта монополизации. Основанием для проведения в действие антимонопольной политики является наличие любого из двух основных признаков монополизации рынка, а именно: 1) либо концентрации очень большой доли рынка в руках фирмы или группы фирм; 2) либо переплетения ведущей фирмы с конкурентами. Рассмотрим их последовательно.

1. При определении степени концентрации в той или иной отрасли государство обычно ориентируется на три показателя деятельности крупнейших фирм: размеры оборота, число занятых и величину капитала. Наиболее важным из них с точки зрения антимонопольной политики является доля оборота фирмы на конкретном рынке, поскольку именно она показывает, какую часть общего предложения товара концентрирует данная фирма.

Для измерения степени контроля рынка ведущими фирмами экономисты предложили ряд показателей. Наиболее простым из них является уровень концентрации. Он отражает суммарную долю определённого числа крупнейших фирм на рынке Для определения уровня концентрации рынка используется индекс Херфиндаля - Хиршмана (IHH):

IHH

=![]()

где

![]() -

доля фирмы в рыночном объеме продаж,

выраженная в процентах;

-

доля фирмы в рыночном объеме продаж,

выраженная в процентах;

n – общее число фирм на рынке.

Чем выше степень концентрации в отрасли, тем больше будет и значение индекса. Так, при чистой монополии, когда все 100% рынка контролируются одной фирмой, он достигает своего максимума 10 000. Если же в отрасли действует более 10 000 фирм равного размера, индекс упадёт ниже единицы. Обычно рынок считается безопасным с точки зрения монополизации , когда IHH < 1000.Этоусловие выполняется, если доля крупнейшей из фирм меньше 31%, двух крупнейших – 44, трёх – 54%.

Для каждого отраслевого рынка государством определяются нормативные значения IHH, отклонения от них – это сигнал о необходимости демонополизации рынка.

2.Переплетение ведущей фирмы с конкурентами чаще всего реализуется в трёх формах:

1) создание картеля;

2) системе участий;

3) личной унии.

О картелях было сказано в параграфе об олигополии.

Система участий проявляется в том, что ведущая фирма владеет частью капитала фирм- конкурентов. Или в том, что все основные конкуренты перекрёстно владеют частями капитала друг друга. Являясь фактически совладельцами единого капитала, подобные фирмы выступают на рынке как одно предприятие.

Личная уния состоит в том, что одни и те же лица управляют разными фирмами – конкурентами. Например, генеральный директор фирмы А может входить в совет директоров фирмы В, а глава последней в свою очередь заседать в директорате фирмы А. Очевидно, что действия обеих фирм в этом случае будут осуществлением совместно принятых решений.

Все формы переплетения фирм – конкурентов приводят к тому, что внешне соперничающие друг с другом фирмы фактически действуют заодно. Поэтому они рассматриваются государственными органами как единое образование и подлежат соответствующему контролю. В тех случаях, когда переплетение имеет характер сговора, наносящего ущерб потребителю, оно прямо запрещается законами большинства развитых рыночных стран и России. Причём за ряд нарушений, связанных с созданием картелей, во многих странах предусмотрена даже уголовная ответственность.

Антимонопольная деятельность государства в России. Как уже отмечалось, демонополизация российской экономики - одно из важнейших условий перехода к рынку. Все мероприятия, направленные на развитие конкуренции (приватизация и создание равноправных субъектов рыночных отношений, свобода торговли, ценообразования, развитие рыночной инфраструктуры и т.п.), экономически способствует демонополизации.

В конце 1991 г. в России был принят «Закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», который определяет организационные и правовые основы предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и направлен на обеспечение условий для создания и эффективного функционирования товарных рынков. В целях проведения государственной политики по ограничению монополистической деятельности был создан Государственный комитет по антимонопольной политике (в дальнейшем — Антимонопольное министерство).

Согласно российскому законодательству доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет 65% и более. Однако доминирующим может быть признано по решению соответствующих органов и положение предприятия, которое имеет до 35% объема продаж на соответствующем рынке. Закон дает характеристику антиконкурентному поведению, запрещает соглашения, в результате которых доля хозяйствующих субъектов на рынке определенного товара превышает 35%, разделение рынка по территориальному принципу, по объему продаж и закупок. В отношении предприятий, занимающих доминирующее положение, Закон предполагает целый ряд санкций, в том числе принудительное разделение. В то же время Законом предусматриваются меры по развитию конкуренции.

Антимонопольная политика, направленная против монополизации рынков, где эффективна и необходима конкуренция, сочетается с контролем и регулированием деятельности естественных монополий, которые в определенных условиях предпочтительнее конкуренции. В России регулирование деятельности естественных монополий осуществляется на основании принятого 19 июля 1995 г. Федерального закона «О естественных монополиях», который «определяет правовые основы федеральной политики в отношении естественных монополий в Российской Федерации и направлен на достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность реализуемого ими товара для потребителей и эффективное функционирование субъектов естественных монополий». Закон определяет также субъектов естественных монополий.