- •Технологическое оборудование учебно-методический комплекс

- •Содержание

- •Введение

- •Цели и задачи дисциплины Цель преподавания дисциплины

- •Задачи изучения дисциплины

- •Рабочая программа

- •Лекционный курс Введение ( 2 часа )

- •Основы кинематики станков ( 8 часов)

- •Механизмы станков (8 часов)

- •Станки общего назначения (20 часов)

- •Зубо- и резьбообрабатывающие станки (8 часа)

- •Станки с чпу (8 часов)

- •Промышленные роботы и роботизированные технологические комплексы (4 часа)

- •Станки для электрофизической и электрохимической обработки (4 часа)

- •Лабораторные занятия

- •Методика изучения основных разделов дисциплины Введение в станковедение

- •Основы кинематики металлорежущих станков

- •Изучение кинематической структуры металлорежущих станков

- •1 Об. Заготовки (в2 ± в4) → z/k∙(1±s/t), об. Фрезы (в1),

- •1 Об. Заготовки → s мм продольного перемещения фрезы.

- •Конснект лекций

- •1.1. Краткий экскурс развития станкостроения

- •1.2. Замечательные изобретения и пионерные научные решения

- •1.2.1 Замечательные изобретения средневековья

- •1.2.2. Пионерные научные решения

- •1.3.Классификация металлорежущих станков

- •1.3.1. По технологическому признаку

- •1.3.2. По степени точности

- •1.3.3. По универсальности

- •1.3.4. Система обозначения станков

- •1.4. Технико-экономические показатели современных станков

- •1.4.1. Эффективность

- •1.4.2. Производительность

- •1.4.3. Надежность

- •1.4.4.Гибкость

- •1.4.5.Точность

- •2. Основы кинематики металлорежущих станков

- •2.1. Формообразование поверхностей

- •2.1.1. Методы воспроизведения производящих линий

- •2.1.2. Образование поверхностей

- •2.1.3. Классификация движений в станках

- •2.2. Понятие о кинематической группе

- •2.3. Кинематическая структура станка

- •2. 4. Теоретические основы настройки станков

- •1 Оборот червячной фрезы → k/z оборота заготовки,

- •Расчетные перемещения внутренних связей

- •1 Оборот распределительного вала (рв) → zi /z оборотов заготовки,

- •Расчетные перемещения для цепей подач

- •1 Двойной ход долбяка → поворота долбяка.

- •2.5. Механические органы кинематической настройки

- •2.5.1. Шестеренчатые коробки скоростей

- •2.5.2. Гитары сменных зубчатых колес

- •2.5.3. Механизмы для бесступенчатого изменения скорости

- •2.5.4.Реверсивные механизмы

- •2.5.5. Суммирующие механизмы

- •2.5.6. Механизмы обгона

- •2.5.7. Механизмы периодического движения

- •2.5.8. Предохранительные устройства

- •3. Изучение кинематической структуры металлорежущих станков

- •3.1. Группа токарных станков

- •3.1.1. Токарно-винторезные станки

- •1 Оборот шпинделя → sпрод перемещения каретки (п2).

- •1 Оборот шпинделя → sпоп перемещения поперечного суппорта (п4).

- •1 Оборот шпинделя (в1) → t перемещения каретки (п2),

- •3.1.2. Токарно-револьверные станки

- •1 Оборот шпинделя → sпрод.. Мм перемещения суппорта (п1).

- •1 Оборот шпинделя → sкр. Мм перемещения револьверной головки (п3).

- •3.1.3. Токарно-карусельные станки

- •1 Оборот планшайбы → sв мм вертикального перемещения

- •1 Оборот планшайбы → sг мм горизонтального перемещения

- •3.2. Станки сверлильно-расточной группы

- •3.2.1. Сверлильные станки

- •3.2.2. Расточные станки

- •1 Оборот шпинделя (в1) → t мм осевого перемещения шпинделя (п8).

- •3.3. Станки фрезерной группы

- •3.4. Шлифовальные и доводочные станки

- •3.4.1. Круглошлифовальные станки

- •3.4.2. Внутришлифовальные станки

- •3.4.3. Плоскошлифовальные станки

- •3.4.4. Бесцентрово-шлифовальные станки

- •3.4.5. Доводочные станки

- •3.5. Станки строгально-протяжной группы

- •3.5.1. Строгальные станки

- •36/48 → М4 → тв X → поперечная каретка стола б (п3).

- •3.5.2. Протяжные станки

- •3.6. Группа станков для обработки зубчатых колес

- •3.6.1. Фасонное зубофрезерование зубчатых колес

- •1/Z об. Шпинделя → n (zф – z) / zф ∙z дополнительного поворота лимба.

- •1 Об. Рукоятки 4 → 1/z поворота шпинделя.

- •3.6.2. Зубофрезерные станки

- •1 Об. Фрезы (в1) → k/z об. Заготовки (в2),

- •1 Об. Заготовки → sв перемещения фрезы (п3),

- •1 Об. Стола → sр перемещения стойки суппорта (п7),

- •1 Об. Заготовки → sо перемещения фрезы (п5),

- •1 Об. Заготовки (в1) → об. Фрезы (в2),

- •1 Об. Заготовки → об. Фрезы (в2).

- •3.6.3. Зубодолбежные станки

- •1 Дв. Ход долбяка → sкр/π m z об. Долбяка.

- •1 Дв. Ход долбяка → sкр мм перемещения по дуге,

- •3.6.4. Станки для зуботочения цилиндрических зубчатых колес

- •3.7. Станки для чистовой обработки зубчатых колес

- •3.7.1. Зубошевинговальные станки

- •1,45 П мм перемещения шток-рейки → sр мм/ход стола (п3).

- •3.7.2. Зубошлифовальные станки

- •1 Об. Заготовки (в4) → πmz мм перемещения каретки (п3),

- •1 Об. Абразивного червяка (в1) → k/z об. Шлифуемого колеса (в2).

- •1 Об. Абразивного червяка (в1) → z/k (1 ± sв/t) об. Шлифуемого колеса (в2±в4),

- •3.8. Станки для обработки конических зубчатых колес

- •1 Об. Люльки (в3) → zп/z об. Заготовки (в2).

- •1 Об. Распределительного вала → (nМ/60) tц об. Электродвигателя.

- •1Об. Распределительного вала → zi/z об. Заготовки.

- •3.9. Станки для обработки резьбы

- •3.9.1. Резьбофрезерные станки

- •1 Об. Шпинделя заготовки (в2) → s мм перемещения суппорта фрезы (п3).

- •57/38 → 29/26 → 15/15 → 30/30 → Кулачок 6 (п4).

- •1 Оборот заготовки → t мм. Перемещения фрезы,

- •1 Об. Заготовки (в3) → t мм перемещения суппорта фрезы (п4).

- •1 Об. Шпинделя 1 заготовки → s мм перемещения суппорта фрезы (п4).

- •3.9.2. Резьбонакатные станки

- •3.9.3. Резьбошлифовальные станки

- •1 Об. Шпинделя заготовки (в2) → t мм премещения суппорта (п3).

- •1 Об. Кулачка врезания 3 → п об. Шпинделя заготовки.

- •3.10.Токарные автоматы и полуавтоматы

- •3.10.1. Классификация станков - автоматов и полуавтоматов

- •3.10.2. Многорезцовые полуавтоматы

- •3.11. Станки с числовым программным управлением

- •3.11.1. Поколения станков с чпу

- •3.11.2. Технологические особенности станков с чпу

- •3.11.3. Конструктивные особенности станков с чпу

- •3.11.4. Станки с чпу первого поколения

- •3.11.5. Многооперационные станки с чпу

- •3.12. Промышленные роботы

- •3.12.1. Поколения промышленных роботов

- •3.12.2. Роботизированные технологические комплексы

- •3. 13. Агрегатные станки

- •3.13.1. Типовые унифицированные компоновки

- •3.13.2. Силовые узлы

- •3.13.3. Гидропанели

- •3.13.4. Шпиндельные узлы

- •3.14. Станки для электрофизической и электрохимической обработки

- •3.14.1. Электроэрозионные станки

- •3.14.2. Комбинированные схемы обработки

- •3.14.3. Лазерное оборудование

- •3.14.4. Раскрой листового материала струей жидкости

- •Вопросы к экзамену

- •Организация рейтингового контроля

- •Словарь специфических терминов

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Методическая

2. Основы кинематики металлорежущих станков

Металлорежущий станок как техническая система представляет собой объединение трех подсистем: кинематической структуры, системы управления и компоновки (несущей системы). При этом первоначальной базой любого станка является его кинематическая структура, выражаемая кинематической схемой, в дальнейшем для краткости называемой кинематикой станка, так как функция станка – создание относительных движений инструмента и заготовки для получения в процессе обработки заданных поверхностей. Следовательно, и при конструировании, и при эксплуатации необходимо, прежде всего знать кинематическую структуру станка. Именно поэтому в дисциплине «Технологическое оборудование» основное внимание уделяется изучению кинематической структуры станков. Две другие подсистемы изучаются в соответствующих дисциплинах по учебному плану специальности 1-36 01 03.

Для кинематической схемы конкретной конструкции станка свойствен подробный показ элементов и механизмов, в том числе типовых, составляющих структуру кинематических цепей общей кинематической схемы станка. Однако на начальном этапе разработки кинематической структуры и при изучении конкретной группы станков, объединенных общей первообразной целевой функцией, целесообразно заменить кинематическую схему структурной. Для этого достаточно последовательности типовых механизмов, например зубчатых и других передач, гитар сменных зубчатых колес и т.п., без ущерба для раскрытии сущности станка обобщить простейшими конструктивными признаками. При этом на первом начальном уровне обсуждения как при конструировании, так и при изучении кинематическая структура относительно выделена из общей структуры станка, т.е. целесообразно организованной технической системы. Это объясняется также тем, что при одной и той кинематической структуре возможно использование различных систем управления.

Несмотря на большое разнообразие станков, предназначенных для выполнения не только различных, но и однотипных технологических операций, кинематическая структура станка базируется на ряде достаточно общих фундаментальных закономерностей, присущих всем станкам. Знание этих закономерностей позволяет быстрее осваивать, рациональнее эксплуатировать и проектировать станки, наиболее полно отвечающие требованиям современного промышленного производства.

2.1. Формообразование поверхностей

Форма любой детали есть замкнутое пространство, ограниченное реальными геометрическими поверхностями, которые образованы в результате обработки тем или иным способом (резанием, штамповкой, литьем и т.д.). При этом какой бы способ обработки ни был применен, реальные поверхности детали всегда отличаются от идеальных геометрических поверхностей, которыми мы мысленно оперируем при конструировании. Поверхности, полученные на металлорежущих станках резанием, отличаются от идеальных формой, размерами и шероховатостью. Теоретически процесс формирования реальных поверхностей на станках аналогичен процессу образования идеальных поверхностей в геометрии, т.е. базируется на идеальных геометрических представления.

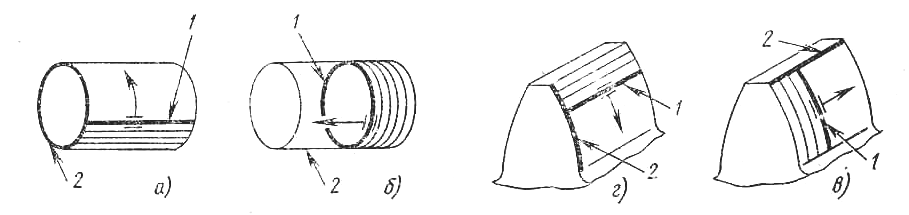

Любую геометрическую поверхность можно представить как след движения одной линии (образующей) по другой (направляющей). Обе эти линии называют производящими. Например, круговая цилиндрическая поверхность может быть представлена как след движения прямой линии по окружности (рис. 2.1, а) или след движения окружности по прямой (рис. 2.1, б). Боковую поверхность зуба прямозубого цилиндрического колеса можно рассматривать как след движения эвольвенты вдоль прямой линии (рис. 2.1, в) или след движения прямой по эвольвенте (рис. 2.1, г). Таким образом, с геометрической точки зрения процесс образования поверхности сводится к осуществлению движения одной производящей линии по другой.

РРис.

2.1. Образование поверхностей: 1 ─

образующая производящая

РРис.

2.1. Образование поверхностей: 1 ─

образующая производящая

линия;2 ─ направляющая производящая линия

Производящие линии на станках образуются посредством вспомогательных элементов (характеристических образов инструментов) в виде материальной точки или линии на режущей кромке инструмента за счет согласованных относительных движений заготовки и инструмента. Причем следует подчеркнуть, что почти все производящие линии на станках образуются (имитируются) непрерывно в течение всего времени формообразования поверхности. В процессе непрерывной имитации обеих производящих линий и образуется с помощью резания требуемая поверхность.

Согласованные относительные движения заготовки и режущего инструмента, которые непрерывно создают производящие линии, и следовательно, поверхность заданной формы в целом, называют формообразующими (рабочими) и обозначают буквой Ф. В зависимости от формы производящей линии и метода ее образования движения формообразования могут быть простыми и сложными. К простым движениям формообразования относят вращательное, которое обозначают Ф (В), и прямолинейное ─ Ф (П).

Сложными формообразующими движениями являются те, траектории которых образуются в результате согласованности взаимозависимых (функционально связанных) двух и более вращательных или прямолинейных движений, а также их сочетаний. Примеры условной записи сложных формообразующих движений: Ф (В1В2), Ф (В1П2), Ф(В1П2П3) и т.п.

Запись двух и более простых движений в одних общих скобках говорит о том, что они зависят друг от друга и тем самым создают единое сложное движение.