- •Лекция №1 Глава1. Датчики температуры

- •1.1 Температура как физическая величина

- •Опорные точки шкалы мптш

- •1.2. Понятие о теплообмене

- •1.4.Динамические характеристики датчиков температуры

- •1.7. Измерительные цепи терморезисторов

- •1.8. Термоэлектрический метод

- •Измерительные цепи термопар

- •2.3. Капиллярный метод

- •2.4. Вискозиметры с падающим телом

- •2.5. Ротационный метод

1.8. Термоэлектрический метод

Этот метод основан на использовании термоэлектрических явлений Томсона и Зеебека. Пусть концы однородного проводника А или В (рис. 1.15, а) находятся при разных температурах Т1`>То.

По мере увеличения температуры концентрация носителей зарядов (электронов в металлах) увеличивается. Электроны из области с большей концентрацией диффун6дируют в область с меньшей концентрацией, т.е. от горячего к холодному. В результате горячий конец заряжается положительно, а холодный – отрицательно, т.е. возникает Томсона. Ее значение для проводника А равно

где

![]() -

коэффициент Томсона, зависящий от

свойств проводника.

-

коэффициент Томсона, зависящий от

свойств проводника.

Если замкнутая

цепь составлена из однородных проводников

А и

В, то

в ветви возникают одинаковые по значению

и противоположные по знаку термоЭДС

Томсона, которые уравновешивают друг

друга. Если же цепь образована

разнородными проводниками, то

![]() и в цепи возникает разностная термоЭДС

Томсона

и в цепи возникает разностная термоЭДС

Томсона

зависящая от разности температур (Т1 - Т0).

Явление Зеебека

заключается в том, что в месте контакта

разнородных проводников возникает

контактная разность потенциалов

![]() 3.

Она зависит

от разности концентраций носителей

зарядов. В зависимости от контактной

разности потенциалов проводников может

быть составлен так называемый ряд

Вольта: (Al,

Zn,

St,

Hg,

Fe,

Cu,

Аи, Pt,

Pd...).

Каждый проводник из ряда в контакте с

проводником, стоящим правее по отношению

к нему, приобретает положительный

потенциал, а по отношению к предшествующему

- отрицательный. В изотермической

замкнутой цепи, состоящей из любого

количества разнородных проводников,

ЭДС равна нулю. В неизотермической

цепи, составленной из двух разнородных

проводников, вследствие совместного

действия эффектов Томсона и Зеебека

термоЭДС равна

3.

Она зависит

от разности концентраций носителей

зарядов. В зависимости от контактной

разности потенциалов проводников может

быть составлен так называемый ряд

Вольта: (Al,

Zn,

St,

Hg,

Fe,

Cu,

Аи, Pt,

Pd...).

Каждый проводник из ряда в контакте с

проводником, стоящим правее по отношению

к нему, приобретает положительный

потенциал, а по отношению к предшествующему

- отрицательный. В изотермической

замкнутой цепи, состоящей из любого

количества разнородных проводников,

ЭДС равна нулю. В неизотермической

цепи, составленной из двух разнородных

проводников, вследствие совместного

действия эффектов Томсона и Зеебека

термоЭДС равна

и зависит только от температур T0 и T1. Поэтому ее можно представить в виде

![]()

![]()

где

![]() И

И

![]() - термоЭДС спаев электродов А

и В

при температурах

T1

и

Т0.

- термоЭДС спаев электродов А

и В

при температурах

T1

и

Т0.

Это уравнение определяет ЭДС идеальной термопары, которая не зависит от сопротивлений и длины проводников. При температурных измерениях один из спаев, называемый рабочим, помещают в среду с измеряемой температурой T1, а температуру Т0 другого спая, называемого свободным, поддерживают постоянной. При этом термоЭДС является однозначной функцией температуры T1.

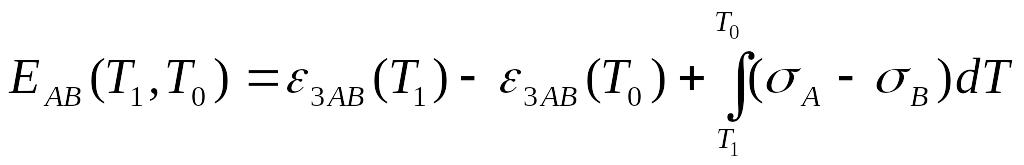

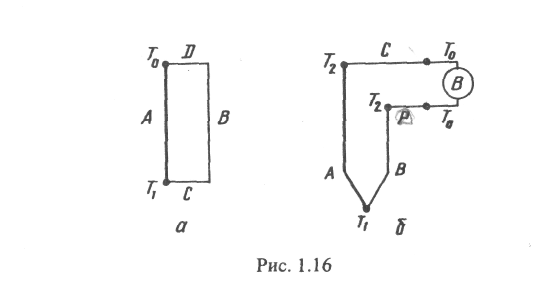

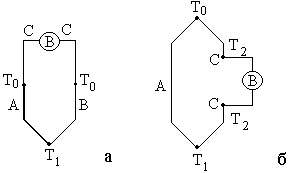

Электроды термопар выполняют из специальных материалов, например, платины и платинородия, обеспечивающих необходимые свойства термопары, а для их подсоединения к милливольтметру, измеряющему термоЭДС, применяют более дешевые, обычно медные, проводники. Возможные способы подключения милливольтметров показаны на рис. 1.15, б и в. При этом схема измерительной цепи усложняется, так как число спаев увеличивается. Если милливольтметр включен в разрыв свободного спая (рис. 1.15, б), то термоЭДС в такой цепи

![]()

Поскольку

![]()

![]()

Следовательно, введение третьего проводника не изменяет термоЭДС. Такой же результат получается при введении милливольтметра в разрыв электрода (рис. 1.15, в).

![]()

поскольку

![]()

При заданных материалах электродов термоЭДС EAB(T1,T0) зависит от двух температур – T 0 и Т1. Температуру свободного спая T 0 поддерживают постоянной, тогда градуировочная характеристика термопары - зависимость EAB(T1,T0) - становится однозначной, не зависящей от температуры T0. Обычно термопару описывают номинальной градуировочной характеристикой, полученной при T 0 . Такие характеристики являются нелинейными, но при небольших температурах T1 их можно считать линейными.

Значения термоЭДС для некоторых материалов, полученные при втором термоэлектроде из платины и при температуре T1= 100 °С, приведены в табл. 1.4.

Таблица 1.4

Значения термоЭДС при T 0= О °С

Материал |

ТермоЭДС, мВ |

Материал |

ТермоЭДС, мВ |

Кремний |

44,8 |

Золото |

+ 0,75 |

Хромель |

2,4 |

Платинородий |

+ 0,69 |

Нихром |

2,2 |

Алюминий |

+ 0,40 |

Железо |

1,8 |

Никель |

-1,5 |

Вольфрам |

0,8 |

Алюмель |

-1,7 |

Манганин |

0,76 |

Константам |

-3,4 |

Медь |

0,76 |

Копель |

-4,5 |

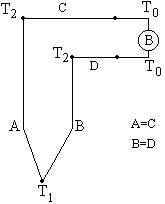

По данным таблицы можно рассчитать термоЭДС для термопары из любых двух материалов, из числа приведенных в таблице. Для этого рассмотрим цепь и 1 четырех термоэлементов, два из которых (С и D) - платиновые, а электроды А и В выполнены из других материалов, например, из хро-меля и копеля (рис. 1.16, а). Суммарная термоЭДС

![]()

Согласно этой таблице для хромеля

eAC(100°)+eDA(0°)=2,4 мВ

eCB(100°)+eBD(0°)=-[eBC(100°)+eDB(0°)]=4,5 мВ. Следовательно, термоЭДС термопары, составленной из хромеля и копеля, EAB(100°,0°)=2,1мВ, а на интервале температур (0…100)°С средняя крутизна градуировочной характеристики S=2,1/100мВ/°С=21мкВ/°С.

В реальных условиях стабилизировать температуру свободного спая на уровне То = О °С неудобно, а часто и невозможно. Поэтому имеющиеся номинальные градуировочные характеристики использовать непосредственно нельзя, а требуется внесение поправки на температуру свободного спая.

ТермоЭДС при То = О °С EAB(T1,0)=eAB(T1)- eAB(0),

а при Т1

![]() О

°С

EAB(T1,T0)=eAB(T1)-

eAB(T0).

Разность этих значений EAB(T1,0)-

EAB(T1,T0)=

eAB(T1)-

eAB(0)-

eAB(T1)-

eAB(T0)=

eAB(T0)-

eAB(0)=

EAB(T0,0),

откуда искомая ЭДС

О

°С

EAB(T1,T0)=eAB(T1)-

eAB(T0).

Разность этих значений EAB(T1,0)-

EAB(T1,T0)=

eAB(T1)-

eAB(0)-

eAB(T1)-

eAB(T0)=

eAB(T0)-

eAB(0)=

EAB(T0,0),

откуда искомая ЭДС

EAB(T1,T0)= EAB(T0,0)+ EAB(T1,T0) (1.20)

Следовательно, для получения значения термоЭДС EAB(T1,0) необходимо к измеренному значению EAB(T1,T0) прибавить значение EAB(T0,0), которое получилось бы при температуре свободного конца термопары, равной Т0 и температуре рабочего спая, равной нулю. Естественно, при этом необходимо каким-либо образом измерять температуру свободного спая.

Пример 1.6. Температура Т1 измерена термопарой хромель-копель.

ТермоЭДС Е(Т1,Т0)= 3,989 мВ. Температура свободного спая

измерена ртутным термометром и его показание равно Т0 = 21 °С. Определим температуру Т1.

Для определения EAB(T0,0), воспользуемся номинальной статической характеристикой термопары, приведенной в табл. П1 приложения. Согласно ей EAB(T0,0) = 1,353 мВ. Из (1.20) получаем EAB(T1,0) =l,353+3,989 =5,342 мВ. Этому значению термоЭДС отвечает температура рабочего спая T1= 70,9 °С.

Для поддержания постоянной температуры свободных спаев термопары их приходится располагать на значительном расстоянии от рабочих концов. Удлинение самих термоэлектродов, если они выполнены из металлов платиновой группы, увеличивает стоимость термопары и экономически невыгодно. Поэтому применяют удлинительные термоэлектроды, сделанные из дешевых разнородных металлов. Удлинительные электроды с и d (рис. 1.16, 6) подсоединяют к свободным спаям термопары.

Точки соединения должны иметь одинаковую температуру T2. Температуры точек соединения удлинительных электродов с соединительными проводами измерительного прибора То также должны быть одинаковы. ТермоЭДС в такой цепи

EABDC=eAB(T1)+eBD(T2)+eDC(T0)+eCA(T2) (1.21)

Удлинительные электроды изготавливают из материалов, которые при своем контакте развивают такую же термоЭДС, что и термоэлектроды. Следовательно, должно выполняться условие eAB(T2)-eAB(T0)=eCD(T2)-eCD(T0)

Определив отсюда eCD(T0), после подстановки в (1.21) получим

EABDC=eAB(T1)+eBD(T2)+eDC(T2)+ eAB(T2)+eCA(T2)- eAB(T0)

Суммарная термоЭДС в цепи

eBD(T2)+eDC(T2)+eCA(T2)= eBА(T2)=-eАВ(T2)

Откуда

EABDC = eAB(T1) - eAB(T0)= EAB(T1,T0).

Пример 1.7.

Рассмотрим погрешность

![]() Т

измерений температуры Т2

=500°С термопарой

хромель-алюмель, если Т1

= 100 °С, а Т0

=

0°С.

Т

измерений температуры Т2

=500°С термопарой

хромель-алюмель, если Т1

= 100 °С, а Т0

=

0°С.

Согласно номинальной градуировочной таблице [15] при Т0= О °С для такой термопары е(500°) = 20,61 мВ, е(100°) = 4,095 мВ. Пользуясь данными из табл. 1.4, найдем пару, обеспечивающую близкое значение е(100°). Как видно, этому условию удовлетворяет, например, из недорогих металлов пара медь-константан (е(100°) = 4,16 мВ). Таким образом, проводник А будет выполнен из хромеля (рис. 1.16, б), В - из алюмеля, С - из меди, D - из константана. Подводящие к прибору проводники - медные. Посредством последовательного обхода цепи определим суммарную термоЭДС

E=eХА(5000)+eАК(1000)+eКМ(00)+ +МА(00)+eМХ(1000)=20б61+1б7+0+0=20,67мВ

Для термопары хромель-алюмель согласно ее градуировочной характеристике этой термоЭДС соответствует температура 501°С. Следовательно, погрешность, обусловленная неточным равенством термоЭДС, составит Т = 1 °С.

Если бы полярность термопары удлинительных проводов была обратной (С - копель, D - медь), то суммарная термоЭДС

E = еXA(5000)+ еAM (1000)+ еMA (00) + еMK (00) + еKX(1000) = 20,61 - 2,46 + 0 + 0 – 5,8 = 12,35 мВ, что соответствует температуре 303 °С.

Если в качестве удлинительных проводов использовать медные, то

E = еXA(5000)+ еAM (1000)+ еMX (1000) = еXA(5000) - еXA(1000) = 20,61 - 4,1 = 16,51 мВ, что соответствует температуре 403 °С.

Таким образом, при отсутствии удлинительных электродов или при их неверном использовании погрешность становится недопустимо большой.

Существует два типа конструкций термопар: проволочные и пленочные. Проволочные термопары изготавливаются из проводов разнородных металлов диаметром (0,01...0,5) мм, соединяемых сваркой или пайкой. Некоторые характеристики термопар промышленного назначения приведены в табл. 1.5.

Таблица 1.5

Характеристики некоторых термопар

Обозначение термопары |

Наименование |

Диапазон температур длительного и кратковременного применения, °С |

Чувствительность, мкВ/ °С |

ТПП |

Платинородий-платина |

0...1300 1600 |

7,7 при(0...300)°С 12 при (1500... 1600) °С |

ТХК |

Хромель-копель |

-200... 600 800 |

65 при О°С 90 при 800 °С |

ТХА |

Хромель-алюмель |

-200... 1000 1300 |

40 |

Платинородий-платиновые термопары являются наиболее точными как образцовые. Технические термопары индивидуальной градуировки не требуют. Хромель-копелевые термопары характеризуются высокой чувствительностью, а хромель-алюмелевые термопары, имеющие практически линейную градуировочную характеристику, получили наибольшее распространение.

При длительной эксплуатации свойства материалов, образующих спай, изменяются, что вызывает изменение градуировочной характеристики. Кроме того, такие изменения зависят от типа термопары и ее конструкции. Например, у платинородий-платиновых термопар на поверхности платинового электрода, находящегося в контакте с кремнеземом, образуются силициды типа Рt5 Si2. С течением времени родий диффундирует в платиновый электрод. В платиновом электроде постепенно происходит рост кристаллов, что приводит к изменению контактной разности потенциалов и увеличению хрупкости.

Эффекты изменения свойств термопар в наибольшей степени проявляются на поверхности электродов. Поэтому термопары с электродами большего диаметра имеют повышенную стойкость к увеличению температуры. На характеристики термопар из неблагородных металлов сильно влияет окисление электродов.

Влияние перечисленных факторов возрастает с увеличением температуры и продолжительности ее воздействия. Поэтому для термопар устанавливают диапазон температур длительного (до 1000 ч) и кратковременного (до 10... 100 ч) воздействия, при которых изменение градуировочной характеристики не превышает 1 % (табл. 1.6).

Погрешности термопар часто нормируют предельным значением отклонения Eп термоЭДС от номинального значения. В качестве примера в табл. 1.6 приведены значения Eп и соответствующие погрешности Тп измерения температуры для термопары типа ХА.

Таблица 1.6

Значения Eп и Tп

Eп, мВ |

Диапазон температур, °С |

Tп, °С |

±[0,08-0,310-3(Т+200)] |

-200...0 |

±(5... 3,5) |

±0,14 |

0...300 |

±3,5 |

±[0,1 4+0,22 10-3(Т-300)] |

300...1300 |

±(3,5... 10) |

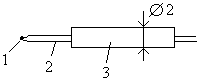

Как правило, конструкция термопары определяется условиями ее использования. Так для измерений температуры воздуха или инертных газов выпускают термопары с открытым спаем 1 (рис. 1.17, а).

Термоэлектроды 2 из провода диаметром 0,3 или 0,5 мм изолированы друг от друга и помещены в керамическую трубку 3. Тепловая постоянная времени, определяемая при обдуве термопары потоком воздуха со скоростью 0,5 м/с, составляет единицы секунд. Для работы в жидкой среде термопару приходится помещать в металлический или керамический защитный чехол диаметром (10...20) мм. Постоянная времени таких термопар определяется при погружении в воду и обычно составляет десятки и более секунд.

Рис. 1.17

Возможность уменьшения габаритов проволочных термопар лимитируется потерей механической прочности. Для медицинских измерений выпускаются малогабаритные хромель-константановые термопары с диаметром термоэлектродов 13 мкм, диаметр спая составляет около 30 мкм, а постоянная времени в воде - 1 мс. Для инвазивных измерений температуры такие термопары могут вживляться в ткани организма или помещаться в иглу для инъекций.

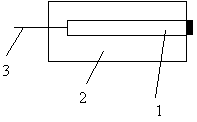

Пленочные термопары изготавливают из пленок толщиной от долей до нескольких микрометров из разнородных металлов, например, используется пара хромель-копель. Пленки наносят на изолирующую плоскую подложку или на отрезок стекловолокна диаметром (20...50) мкм. Если термопары предназначены для измерений температуры проводящих объектов, то одним из термоэлектродов может служить сам объект (рис. 1.17, б). Другой термоэлектрод 1 изолирован от объекта изолирующим слоем 2. Удлинительный электрод 3 присоединен к электроду 1. Если поверхность объекта непроводящая, то на изолирующей подложке располагают оба пленочные термоэлектрода 1 (рис. 1.17, в).

Существуют пленочные полупроводниковые термопары на основе кремния, германия и других полупроводниковых материалов. Их чувствительность на порядок выше, чем у термопар из металлов.

При измерении малых температур для повышения чувствительности используют термобатареи - соединенные последовательно термопары. Их используют для непосредственного измерения теплового потока через кожный покров. Полученные таким образом данные полезны при диагностике и лечении многих заболеваний сердца, кровеносных сосудов и суставов.

Например, тепловой поток у больных артритом снижался после лечения на (60.. .70)% и по этому параметру можно судить об эффективности лечения.

Измерение потока по температуре кожных покровов и среды не дает надежных результатов из-за неточности определения коэффициента теплоотдачи. Непосредственное измерение потока основано на измерении разности температур ДГ поверхностей тонкой пластинки, расположенной перпендикулярно к направлению теплового потока. Если разность температур измеряется батареей термопар с металлическими электродами, то чувствительность составляет 0,2 мВм2/Вт. Использование полупроводниковых термопар (тел-лурид висмута) с плотностью упаковки 1000 пар на см2 позволяет увеличить чувствительность на два порядка.

Термоэлектрический метод.

Этот метод основан

на использовании термоэлектрических

явлений Томсона и Зеебека. Пусть концы

однородного проводника А или В находятся

при разных температурах T1>T2.

По мере увеличения температуры концентрация носителей зарядов (электронов в металлах) увеличивается. Электроны из области с большей концентрацией диффундируют в область с меньшей с меньшей концентрацией, то есть от горячего конца к холодному. В результате горячий конец заряжается положительно, а холодный – отрицательно, то есть возникает термоЭДС Томсона. Её значение для проводнтка А равно

Где A – коэффициент Томсона, зависящий от свойств проводника. Если замкнутая цепь составлена из однородных проводников А и В, то в ветви возникают одинаковые по значению и противоположные по знаку термоЭДС Томсона, которые уравновешивают друг друга. Если же цепь образована разнородными проводниками, то A В и в цепи возникает разностная термоЭДС Томсона зависящая от разности температур (Т1-Т0).

Явление Зеебека заключается в том, что в листе контакта разнородных проводников возникает контактная разность потенцаалов ЕЗ. Они зависят от разности концентраций носителей зарядов. В зависимости от контактной разности потенциалов проводников м.б. составлен так называемый ряд Вольта: (Al,Zn,St,Hg,Fe,Cu,Au,Pt,Pd…). Каждый проводник из ряда в контакте с проводником, стоящим правее по отношению к нему, приобретает положительный потенциал, а по отношению к предшествующему – отрицательный. В изотермической замкнутоя цепи, состоящей из количества разнородных проводников, ЭДС равна нулю. В неизотермической цепи, составленной из двух разнородных проводников, вследствии совместного действия эффектов Томсона и Зеебека термоЭДС равна

И зависит только от температур Т1 и Т0. Поэтому её можно представить в виде

ЕАВ(Т1,Т0)=ЕАВ(Т1)-ЕАВ(Т0),

где ЕАВ(Т1) и ЕАВ(Т0) – термоЭДС спаев электродов А и В при температурах Т1 и Т0.

Это уравнение определяет ЭДС идеальной температуры, которая не зависит от сопротивлений и длины проводников. При температурных измерениях один из спаев, называемых рабочим, помещают в среду с измеряемой температурой Т1, а температуру Т0 другого спая, называемого свободным, поддерживают постоянной. При этом термоЭДС является однородной функцией температуры Т1.

Электроды термопар выполняют из специальных материалов, например, платины и платинородия, обеспечивающих необходимые свойства термопары, а для их подсоединения к милливольтметру, измеряющему термоЭДС, применяют более дешевые, обычно медные, проводники.

Возможные схемы подключения милливольтметров:

При этом схема измерительной цепи усложняется, так как число спаев увеличивается. Если милливольтметр включен в разрыв свободного спая (а), то термоЭДС в такой цепи

ЕАВС(Т1,Т0)=еАВ(Т1)+еВС(Т0)+еСА(Т0)

Поскольку еВС(Т0)+еСА(Т0)=еВА(Т0) и еАВ(Т0)= - еВА(Т0), то

ЕАВС(Т1,Т0)= еАВ(Т1)- еАВ(Т0)= ЕАВ(Т1,Т0).

Следовательно, введение третьего проводника не изменяет термоЭДС. Такой же результат получается при введении милливольтметра в разрыв электрода (б)

ЕАВС(Т1,Т0)=еАВ(Т1)+еВС(Т2)+еСВ(Т2)+еВА(Т0)= еАВ(Т1)- еАВ(Т0)= ЕАВ(Т1,Т0), поскольку еВС(Т2)+ еСВ(Т2)=0.

При заданных материалах электродов термоЭДС ЕАВ(Т1,Т0) зависит от двух температур - Т0 и Т1. Температуру свободного спая Т0 поддерживают постоянной, тогда градуированная характеристика температуры – зависимость ЕАВ(Т1,Т0) – становиться однозначной, не зависящей от температуры Т0. Обычно термопару описывают номинальной градуировочной характеристикой, полученной при Т0. Такие характеристики являются нелинейными, но при небольших температурах Т1, их можно считать линейными.

Значения термоЭДС для некоторых материалов, полученные при втором термоэлектроде из платины и при температуре Т1=100 °С, приведены в таблице

Значения термоЭДС при Т0=0 °С.

Материал |

термоЭДС мВ |

материал |

термоЭДС мВ |

Кремний |

44,8 |

золото |

0,75 |

Хромель |

2,4 |

платинородий |

0,69 |

Нихром |

2,2 |

алюминий |

0,4 |

Железо |

1,8 |

никель |

-1,5 |

вольфрам |

0,8 |

алюмель |

-1,7 |

манганин |

0,76 |

константан |

-3,4 |

Медь |

0,76 |

копель |

-4,5 |

По данным таблицы можно рассчитать термоЭДС для термопары из двух материалов, из числа приведенных в таблице. Для этого рассмотрим цепь из четырёх термоэлементов, два из которых (С и D) – платиновые, а электроды А и В выполнены из других материалов, например, из хромиля и копеля. Суммарная термоЭДС

ЕАВСD(Т1,Т0)= еАC(Т1)+еCB(Т1)+ еВD(Т0)+ еDA(Т0)= еАB(Т1)+ еВA(Т0)= еВA(Т0)= еАB(Т1) - еАB(Т0)= ЕАВ(Т1,Т0)

Согласно этой таблице для хромеля еАC(100°)+ еDA(0°)=2,4 мВ, еCB(100°)+ еВD(0°)= -[еBC(100°/+ еDB(0°)]=4,5 мВ. Следовательно, термоЭДС термопары, составленной из хромеля и копеля, ЕАВ(100°,0°)=2,1 мВ, а на интервале температур (0...1000) °С средняя крутизна градуировочной характеристики S=2,1/100 мВ/°С=21 мкВ/°С.

В реальных условиях стабилизировать температуру свободного спая на уровне Т0=0 °С неудобно, а часто и невозможно. Поэтому имеющиеся номинальные градуированые характеристики использовать непосредственно нельзя, а требуется внесение поправки на температуру свободного спая.

ТермоЭДС при Т0=0 °С ЕАВ(Т1,0)= еАB(Т1)-еАB(0), а при Т10 °С ЕАВ(Т1,Т0)= еАB(Т1)- еАB(Т0). Разность этих значений ЕАВ(Т1,0)- ЕАВ(Т1,Т0)= еАB(Т1)- еАB(0)- еАB(Т1)+ еАB(Т0)= =еАB(Т0)- еАB(0)= ЕАВ(Т0,0), откуда искомая ЭДС ЕАВ(Т1,0)=ЕАВ(Т0,0)+ ЕАВ(Т1,Т0). Следовательно, для получения значения термоЭДС ЕАВ(Т1,0) необходимо к измеренному значению ЕАВ(Т1,Т0) прибавить значение ЕАВ(Т0,0), которое получилось бы при температуре свободного конца термопары, равной Т0 и температуре рабочего спая, равной нулю. Естественно, при этом необходимо каким-либо образом измерить температуру свободного спая.

Для поддержания постоянной температуры свободных спаев термопары их приходиться располагать на значительном расстоянии от рабочих концов. Удлиннение самих термоэлектродов, если они выполнены из металлов платиновой группы, увеличивает стоимость термопары и экономически невыгодно. Поэтому применяют удлинительные термоэлектроды, сделанные из дешевых металлов. Удлинительные электроды с и d подсоединяются к свободным спаям термопары.

Т очки

соединения должны иметь одинаковую

температуру Т2.

Температуры точек соединения удлинительных

электродов с соединительными проводами

измерительного прибора Т0

также должны быть одинаковыми. ТермоЭДС

в такой цепи ЕАВDС=

еАB(Т1)+

еВD(Т2)+

еDC(Т0)+

еCA(Т2)

очки

соединения должны иметь одинаковую

температуру Т2.

Температуры точек соединения удлинительных

электродов с соединительными проводами

измерительного прибора Т0

также должны быть одинаковыми. ТермоЭДС

в такой цепи ЕАВDС=

еАB(Т1)+

еВD(Т2)+

еDC(Т0)+

еCA(Т2)

Удлинительные электроды изготавливают из материалов, которые при своем контакте развивают такую же термоЭДС, что и термопары. Следовательно, должно выполняться условие еАB(Т2)- еАB(Т0)= еCD(Т2)- еCD(Т0) определив отсюда еCD(Т0)=еCD(Т2)- еAB(Т2)+ еAB(Т0), получим

ЕАВDС= еАB(Т1)+ еBD(Т2)+ еDC(Т2)+ еАB(Т2)+ еCA(Т2)- еАB(Т0)

ЕBD(Т2)+ еDC(Т2)+ еCА(Т2)= еBA(Т2)= - еАB(Т2)

ЕАВDС= еАB(Т1)- еАB(Т0)+ еАB(Т2)- еАB(Т2); ЕАВDС= еАB(Т1)- еАB(Т0).

Существует два типа конструкций термопар: проволочные и пленочные. Проволочные термопары изготавливаются из проводов разнородных металлов диаметром (0,01...0,5) мм, соединяемых сваркой или пайкой. Некоторые характеристики термопар промышленного назначения приведены в таблице.

Характеристики некоторых термопар. |

|||

Обозначения термопары |

Наименование |

Диапазон температур длительного и кратковременного применения, °С |

Чувствительность мкВ/°С |

ТПП |

Платинородий-платина |

0...1300 1600 |

7,7 при (0...300)°С |

ТХК |

Хромель-Копель |

-200..600 100 |

65 при °С 90 при 80°С |

ТХА |

Хромель-Алюмель |

-200...1000 1300 |

40 |

Платинородий-платиновые термопары являются наиболее точными как образцовые. Технические термопары индивидуальной градуировки не требуют. Хромель-копелевые термопары характеризуются высокой чувствительностью, а хромель-алюмелевые термопары, имеющие практически линейную градуировочную характеристику, получили наибольшее распространение.

При длительной эксплуатации свойства материалов, образующих спай, изменяется, что вызывает изменение градуировочной характеристики. Кроме того, такие изменения зависят от типа термопары и её конструкции. Например, у платинородий-платиновых термопар на поверхности платинового электрода, находящегося в контакте с кремнеземом, образуются силициды типа Pt5Si2 с течением времени радий диффундирует в платиновый электрод. В платиновом электроде постепенно происходит рост кристаллов, что приводит к изменению контактной разности потенциалов и увеличению хрупкости.

Эффекты изменения свойств термопар в наибольшей степени проявляется на поверхности электродов. Поэтому термопары с электродами большего диаметра имеют повышенную стойкость к увеличению температуры. На характеристики термопар из неблагородных металлов сильно влияет окисление электродов.

Влияние перечисленных факторов возрастает с увеличением температуры и продрлжительности её воздействия. Поэтому для термопар устанавливают диапазон температур длительного (до 10000 ч) и кратковременного (до 10...100 ч) воздействия, при которых изменение градуировочной характеристики не превышает 1%.

Погрешности термопар часто нормируют предельным значением отношения ∆ЕП и соответствующие погрешности ∆ТП измерения температуры для термопары типа ХА.

Значения ∆ЕП и ∆ТП.

∆ЕП, мВ |

Диапазон темп-р, °С |

∆ТП, °С |

[0,08+0,3·10-3·(T+200)] |

-200…0 |

(5…3,5) |

0,14 |

0…30 |

3,5 |

[0,14+0,22·10-3·(T-300)] |

300…13000 |

(3,5…10) |

К ак

правило, конструкция термопары

определяеься условиями её использования.

Так для измерений температуры воздуха

или инертных газов выпускают термопары

с открытым спаем 1. Термоэлектроды 2 из

провода диаметром 0,3 или 0,5 мм изолированы

друг от друга и помещены в керамическую

трубку 3. Тепловая постоянная времени,

определяемая при обдуве термопары

потоком воздуха со скоростью 0,5 м/с,

составляет еденицы секунд. Для работы

в жидкой среде термопару приходиться

помещать в металлический или керамический

защитный чехол диаметром (10...20) мм.

Постоянная времни таких термопар

определяется при погружении в воду и

обычно составляет десятки и более

секунд.

ак

правило, конструкция термопары

определяеься условиями её использования.

Так для измерений температуры воздуха

или инертных газов выпускают термопары

с открытым спаем 1. Термоэлектроды 2 из

провода диаметром 0,3 или 0,5 мм изолированы

друг от друга и помещены в керамическую

трубку 3. Тепловая постоянная времени,

определяемая при обдуве термопары

потоком воздуха со скоростью 0,5 м/с,

составляет еденицы секунд. Для работы

в жидкой среде термопару приходиться

помещать в металлический или керамический

защитный чехол диаметром (10...20) мм.

Постоянная времни таких термопар

определяется при погружении в воду и

обычно составляет десятки и более

секунд.

Возможность уменьшения габаритов проволочных термопар лимитируется потерей механической прочности. Для медицинских измерений выпускаются малогабаритные хромель-константановые термопары с диаметром термоэлектродов 13 мкм, а постоянная времени в воде 1мс. Для инвазивных измерений температуры также термопары могут вживляться в ткани организма или помещаться в иглу для инъекций.

Плёночные термопары

изготавливают из пленок толщиной от

долей до нескольких микрометров из

разнородных металлов, например,

используется пара хромель-копель. Пленки

наносят на изолирующую плоскую подложку

или на отрезок стекловолокна диаметром

(20...50) мкм. Если термопары предназначенны

для измерений температуры проводящих

объектов, то одним из термоэлектродов

может служить сам объект.  Другой

термоэлектрод 1 изолирован от объекта

изолирующим слоем 2. Удлинительный

электрод 3 присоединен к электроду 1.

Другой

термоэлектрод 1 изолирован от объекта

изолирующим слоем 2. Удлинительный

электрод 3 присоединен к электроду 1.

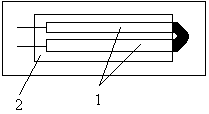

Е сли

поверхность объекта непроводящая, то

на изолирующей подложке располагают

оба плёночные термоэлектрода 1.

сли

поверхность объекта непроводящая, то

на изолирующей подложке располагают

оба плёночные термоэлектрода 1.

Существуют пленочные проводниковые термопары на основе кремния, германия и других полупроводниковых материалов. Их чувствительность на порядок выше, чем у термопар из металлов.

При измерении малых температур для повышения чувствительности используют термобатареи - соединенные последовательно термопары. Если разность температур измеряется батареей термопар с металлическими электродами, то чувствительность составляет 0,2 мВ·м2/Вт. Использование полупроводниковых термопар (теллурид висмута) с плотностью упаковки 1000 пар на см2 позволяет увеличить чувствительность на два порядка.