- •Лекция №1 Глава1. Датчики температуры

- •1.1 Температура как физическая величина

- •Опорные точки шкалы мптш

- •1.2. Понятие о теплообмене

- •1.4.Динамические характеристики датчиков температуры

- •1.7. Измерительные цепи терморезисторов

- •1.8. Термоэлектрический метод

- •Измерительные цепи термопар

- •2.3. Капиллярный метод

- •2.4. Вискозиметры с падающим телом

- •2.5. Ротационный метод

1.7. Измерительные цепи терморезисторов

Измерительные цепи терморезисторов служат для преобразования приращения сопротивления в напряжение, которое является мерой температуры. Задача преобразования в напряжение приращения сопротивления возникает и при использовании тензорезисторов, сопротивление которых меняется в зависимости от их механической деформации. Поэтому рассмотренные ниже измерительные схемы могут быть использованы как для работы с терморезисторами, так и с тензорезисторами.

Как правило, электронные измерительные схемы во избежание влияния на них теплового поля объекта измерений располагают на некотором удалении от терморезистора, и приходится использовать соединительные провода иногда значительной длины. Эти провода подвергаются воздействию внешних тепловых полей, и нестабильность их сопротивления вызывает дополнительную погрешность измерения температуры. Поэтому в некоторых электронных схемах предусмотрена компенсация влияния сопротивления проводов.

Наиболее простыми преобразователями сопротивления в напряжение являются делители напряжения, одним из элементов которых является терморезистор. Так, в делителе, показанном на рис. 1.10, выходное напряжение

![]() (1.15)

(1.15)

где R1

- сопротивление

нагрузки; Rт

= R0+

![]() R

- сопротивление терморезистора; R0

- его сопротивление при начальной

температуре, например, при Т=

О °С;

R

- приращение сопротивления при изменении

температуры.

R

- сопротивление терморезистора; R0

- его сопротивление при начальной

температуре, например, при Т=

О °С;

R

- приращение сопротивления при изменении

температуры.

Основной недостаток

делителей напряжения - наличие на выходе

постоянного напряжения

![]() при начальной температуре. Если

напряжение Е

поступает от

блока питания, то оно характеризуется

нестабильностью: пульсацией с частотой

100 Гц и непостоянством среднего значения.

п и измерении малых приращений температуры

полезный выходной сигнал делителя может

оказаться соизмеримым с нестабильностью,

что ограничивает измерение малых

приращений

R.

при начальной температуре. Если

напряжение Е

поступает от

блока питания, то оно характеризуется

нестабильностью: пульсацией с частотой

100 Гц и непостоянством среднего значения.

п и измерении малых приращений температуры

полезный выходной сигнал делителя может

оказаться соизмеримым с нестабильностью,

что ограничивает измерение малых

приращений

R.

Пример 1.5. С помощью медного терморезистора с R1 = R0 = 100 Ом измерена температура 5 °С. При этом R =R(Т)-R0= 100 4,2610-3 5=2,13 Ом. Если E=10 В, то выходной сигнал с делителя Uвых = Е[(R0+ R) / (R1 + R0+ R) -0,5] = 10(102,13/202,13-0,5) = 0,053 В. При нестабильности напряжения питания ДЕ/Е= 10~3 непостоянство выходного напряжения делителя составит 0,5-Е-10~3 = 0,005 В, что соизмеримо с полезным сигналом. Поэтому измерения малых температур возможно только с большими погрешностями.

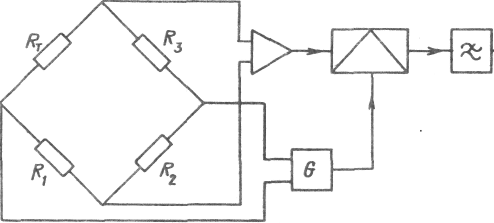

Широко применяются мостовые схемы, например, четырехплечии мосты (рис. 1.11), питаемые от генератора напряжения или тока.

При начальной температуре ( R = 0) добиваются равновесия моста. При этом R0R2=R1R3 и Uвых = 0. Изменение температуры терморезистора приводит к нарушению равновесия моста. Его выходное напряжение

![]() (1.16)

(1.16)

является нелинейной функцией RT, a, следовательно, и R. Если необходимо измерить разность температур в двух точках, то резистор R3 заменяют терморезистором того же типа, что и RT.

Повышение помехоустойчивости измерений достигают при питании моста переменным током и синхронным детектированием. Такая схема,

предназначенная для измерений разности температур отдельных участков человеческого тела с погрешностью 10-5 °С, показана на рис. 1.12.

Рис. 1.12

Мост питают от генератора G низкой частоты, сигнал с него используется в качестве опорного. Полоса частот ФНЧ на выходе схемы составляет единицы герц.

Если мостовая схема предназначена для работы с тензорезисторами, то возможна линеаризация этой зависимости и повышение чувствительности этой схемы. Для этого мостовую схему составляют из четырех тензорезисторов, сопротивление двух из которых (например, RT и R2 на рис. 1.11) растет с увеличением деформации, а сопротивление других - падает.

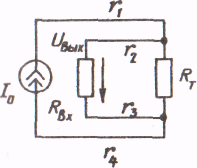

В настоящее время в качестве преобразователей сопротивления в напряжение широко используются схемы с операционными усилителями. Для уменьшения влияния соединительных проводов часто используется четырехпроводное включение терморезистора (рис. 1.13).

Здесь ток I0

задается источником тока, причем его

значение не зависит от сопротивлений

проводов r1

и r4.

По проводам

для подсоединения милливольтметра

протекает пренебрежимо малый ток,

поскольку RBX

>>

RT.

Поэтому и влияние сопротивлений r2

и r3

на результат

измерений незначителен и

![]() .

Таким образом, в значительной мере

устраняется влияние сопротивлений

проводов на результаты измерений.

.

Таким образом, в значительной мере

устраняется влияние сопротивлений

проводов на результаты измерений.

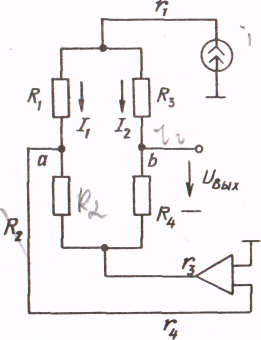

Одна из возможных схем преобразователя с использованием четырехпроводной схемы показана на рис. 1.14. Здесь измерительный мост (R1...R4) соединен с остальной частью схемы четырехпроводной линией соединительными проводами с сопротивлениями (r1...r4). Мост питают от генератора тока I0. С помощью операционного усилителя потенциал точки а поддерживают равным нулю, поэтому напряжение с измерительной диагонали моста ab равно выходному напряжению Uвых, снимаемому с точки b относительно земли. Значение питающего схему тока, протекающего по проводам с сопротивлениями r1 и r3, не зависит от этих сопротивлений, благодаря чему исключается их влияние на работу схемы. Поскольку входное сопротивление усилителя и входное сопротивление схемы, измеряющей напряжение Uвых, на несколько порядков превышает значения сопротивлений г2 и r4, то влияние этих сопротивлений также незначительно.

Рис.1.13 Рис. 1.14

I1=

I0

(R3

+R4)/(R1+R2+R3+R4)

I2=I0(R1+R2)/(R1+R2+R3+R4)

а выходное напряжение равно

Uвых=I1R1-I2R3=I0(R1R4 – R2R3)/(R1+R2+R3+R4).

Нa основе схем с операционными усилителями можно построить уст-ройства, компенсирующие нелинейность градуировочных характеристик терморезисторов и тензорезисторов.