- •12. Погрешности при измерении температуры с помощью тп и их компенсации.

- •13.Оптические пирометры

- •14.Фотоэлектрические пирометры

- •15.Радиационные пирометры

- •16.Жидкосные манометры

- •17.Деформационные манометры

- •18.Манометры промышленные трубчато-пружинные

- •19.Образцовые и грузопоршневые манометры

- •20.Приборы с дифференциально-трансформаторными преобразователями

- •32.Тепловые расходомеры.

- •33.Тепломеры и теплосчетчики.

1.Термометры расширения.

К достоинствам относятся их простота, надежность, отсутствие необходимого вторичного преобразователя.Принцип действия - изменение плотности тел приводит к изменению их линейных размеров (длины, ширины) и объема.Длина тела и его объем увеличиваются прямо пропорционально росту температуры. Твердотельный термометр расширения (дилатометрический термометр). Принцип действия основан на относительном удлинении 2 твердых тел, имеющих различные темп-е коэф-ы линейного расширения, под действием темп-ы.Зависимость длины твердого тела от температуры выражается уравнением

![]() ,где

l0

- длина тела при температуре 0 0С;

- температурный коэффициент линейного

расширения, К-1.Металлы

имеют следующую величину температурных

коэффициентов в интервале от 0 до 200 0С.

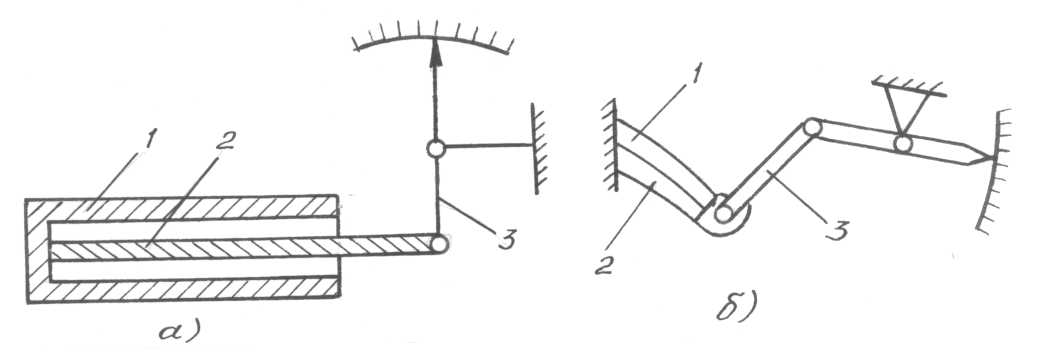

Выпускаются два вида термометров:Стержневой

термометр

(рис а) имеет закрытую с одного конца

трубку 1, помещенную в измеряемую среду,

в которую вставлен стержень 2, связанный

с рычагом 3. Трубка выполнена из материала

с большим коэффициентом линейного

расширения, чем стержень. При изменении

температуры трубка изменяет свою длину

относительно длины стержня, что приводит

к смещению стрелки прибора.

Пластинчатый термометр

(рисб) состоит из двух изогнутых и

спаянных между собой по краям металлических

полосок 1 и 2 с различными коэффициентами

линейного расширения, один конец которых

закреплен, а другой связан с рычагом 3.

При изменении температуры пластинки

изменяют угол прогиба и перемещают

стрелку прибора.Дилатометрические

термометры не получили широкого

распространения как самостоятельные

приборы, а используются для компенсации

влияния температуры окружающей среды

на показания других приборов, в которые

они встраиваются, а также в качестве

чувствительных элементов в сигнализаторах

температуры.

,где

l0

- длина тела при температуре 0 0С;

- температурный коэффициент линейного

расширения, К-1.Металлы

имеют следующую величину температурных

коэффициентов в интервале от 0 до 200 0С.

Выпускаются два вида термометров:Стержневой

термометр

(рис а) имеет закрытую с одного конца

трубку 1, помещенную в измеряемую среду,

в которую вставлен стержень 2, связанный

с рычагом 3. Трубка выполнена из материала

с большим коэффициентом линейного

расширения, чем стержень. При изменении

температуры трубка изменяет свою длину

относительно длины стержня, что приводит

к смещению стрелки прибора.

Пластинчатый термометр

(рисб) состоит из двух изогнутых и

спаянных между собой по краям металлических

полосок 1 и 2 с различными коэффициентами

линейного расширения, один конец которых

закреплен, а другой связан с рычагом 3.

При изменении температуры пластинки

изменяют угол прогиба и перемещают

стрелку прибора.Дилатометрические

термометры не получили широкого

распространения как самостоятельные

приборы, а используются для компенсации

влияния температуры окружающей среды

на показания других приборов, в которые

они встраиваются, а также в качестве

чувствительных элементов в сигнализаторах

температуры.

Дилатометрические

термометры:а - стержневые;б - пластинчатые

(биметаллические)Жидкостный

термометр расширения.основаны

на использовании различия коэффициентов

теплового расширения термометрической

жидкости и материала оболочки термометра.

Оболочка, обычно, капиллярная трубка,

изготовляется из термометрического

стекла или, реже, из кварца. В качестве

термометрической жидкости в технических

термометрах применяют ртуть для

температур-30…5000С,керосин.или.толуол.для-190…200

0С.Изготовляются

в2конструкционных формах:Палочные

термометры имеют толстостенный капилляр

с наружным диаметром 6…8 мм, нижний конец

которого образует резервуар для

термометрической жидкости. Верхний

конец запаян. Шкала у термометров этого

типа наносится градуировкой на внешней

поверхности капилляра,более

точные,лабораторные.Термометры с

вложенной шкалой

имеют тонкостенный капилляр с расширенным

резервуаром для жидкости применяются

как технические,бытовые,менее точные.

Шкалу наносят на пластинку из молочного

стекла. Капилляр с прикрепленной к нему

пластинкой заключают в защитную

стеклянную оболочку, прикрепленную к

резервуару термометра.В зависимости

от формы нижней части жидкостные

термометры разделяются на прямые (рис.а)

и угловые с углом 90 или 1350

(рис.б).Жидкостные

термометры расширения состоят из

стеклянного баллона к которому припаян

стеклянный капилляр. Баллон и часть

капилляра заполнены жидкостью, имеющей

большой коэффициент объемного расширения,

так называемой термометрической

жидкостью.

![]() уравнение жидкостного термометра.

Проградуировав термометр, т.е. отметив

каждое значение h,

соответствующее определенной температуре

t,

можно в дальнейшем пользоваться этим

термометром для определения температуры.

уравнение жидкостного термометра.

Проградуировав термометр, т.е. отметив

каждое значение h,

соответствующее определенной температуре

t,

можно в дальнейшем пользоваться этим

термометром для определения температуры.

Погрешность показаний жидкостного термометра не превышает одного деления шкалы. Для удобства монтажа и предохранения стеклянной оболочки от повреждения термометры помещают в защитную металлическую оправу

.

Жидкостные термометры:а - прямой; б -

угловой;1 - резервуар; 2 - капилляр;3 -

шкала; 4 - оболочка;5 - нижняя часть

термометра

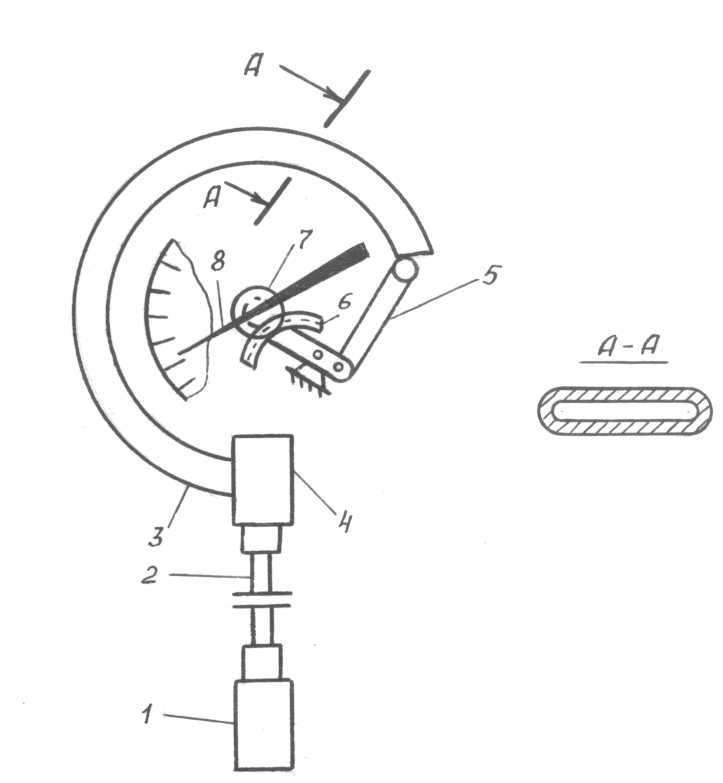

2.Манометрические термометры явл механическими приборами прямого действия, предназначенными для измерения температуры газов, паров и жидкостей в станционных условиях.Представляет собой замкнутую систему, заполненную рабочим (термометрическим) веществом. Давление в системе измеряется деформационным элементом (рисунок).

Рисунок Манометрический термометр:

1 - термобаллон; 2 - капилляр; 3 - манометрическая пружина;

5 - поводок; 6 - сектор; 7 - трибка; 8 - стрелкаДавление в баллоне функционально связано с температурой термобаллона. Рабочее вещество, заполняющее термометр, может быть газом (газовые термометры), жидкостью (жидкостные термометры). Термобаллон термометра погружается в измеряемую среду и рабочее вещество, находящееся в термобаллоне, принимает температуру измеряемой среды. При повышении температуры давление рабочего вещества повышается, что передается через гибкий капилляр на манометр.Термометры изготавливают для измерения температур в пределах -200…+600 0С. Термометры со специальным заполнением имеют диапазон до 1000 0С.

В

зависимости от вида рабочего вещества

манометрические термометры разделяются

Газовые

предназначены для измерения температуры

в диапазоне -200…+600 0С.

В качестве рабочего вещества применяю

азот. Зависимость давления газа от

температуры при постоянном объеме

описывается линейным уравнением![]() ,где

-

температурный коэффициент расширения

газа (

=

1/273 или 0,00366 К-1).Термометр

имеет погрешность за счет влияния

изменения температуры окружающей среды

капилляра и манометрической пружины,

вызывающей изменение давления газа в

системе.

,где

-

температурный коэффициент расширения

газа (

=

1/273 или 0,00366 К-1).Термометр

имеет погрешность за счет влияния

изменения температуры окружающей среды

капилляра и манометрической пружины,

вызывающей изменение давления газа в

системе.

Газовые манометрические термометры заполняются азотом, аргоном или гелием и предназначены для измерения температуры.в.пределах -150…600 0С. Шкала измерительных приборов равномерная. Выпускаются эти термометры с классом точности 1; 1,5; 2,5.Жидкостные предназначены для измерения температуры в диапазоне -150…+300 0С. Рабочее вещество: ртуть, пропиловый спирт и жидкости. Жидкость в отличие от газа практически несжимаема, поэтому изменение объема рабочей жидкости в термобаллоне при изменении температуры приводит к изменению объема манометрической пружины за счет изменения угла изгиба.В жидкостных.имеет место гидростатическая погрешность за счет различного уровня расположения термобаллона и измерительного прибора.Шкалы приборов практически линейные. Термометры изготовляются классов точности 1; 1,5; 2,5.Конденсационные предназначены для измерения температур -50…+300 0С. Термобаллон на 3/4 заполнен низкокипящей жидкостью, а остальная часть заполнена насыщенным паром этой жидкости. В качестве рабочей жидкости применяются: фреон-22, ацетон, пропилен и др. Капилляр и манометрическая пружина заполняются другой жидкостью. Изменение температуры приводит к изменению давления насыщенного пара.Термометры изготовляются классов точности 1,5; 2,5; 4.Манометрические термометры имеют простую конструкцию. Они могут применяться в пожароопасных и взрывоопасных условиях. Недостатки:ограниченное расстояние дистанционной передачи;возможность.разгерметизации.системы.Термометры выполняются с чувствительными элементами в виде одновитковой, многовитковой и спиральной трубчатой пружины.Они изготовляются в различных модификациях:показывающие;самопишущие;комбинированные.Достоинством этих термометров является относительная простота конструкции и возможность применения в пожароопасных и взрывоопасных условиях.

3.Термометрысопротивления.

Принцип действия основан на способности

различных материалов (в первую очередь

металлов) изменять электрическое

сопротивление с изменением температуры.

Параметр, характеризующий изменение

электрического сопротивления с изменением

температуры называют температурным

коэффициентом электрического

сопротивления.

![]() ,где

Rt

и R0

- сопротивление при температуре t

и 0 0С.Для

чистых металлов температурный коэффициент

находится в пределах 0,0035…0,0065 К-1.

Для полупроводниковых материалов он

на порядок больше: 0,01…0,15 К-1.Термометры

сопротивления изготовляют, как правило,

из чистых металлов. При этом к металлам

предъявляются следующие основные

требования: стабильность градуировочной

характеристики и ее воспроизводимость,

отсутствие гистерезиса, близкая к прямой

характеристика. Наиболее полно указанным

требованиям отвечают платина, медь,

никель, железо, вольфрам.Уравнение.термопреобразователя

сопротивления

,где

Rt

и R0

- сопротивление при температуре t

и 0 0С.Для

чистых металлов температурный коэффициент

находится в пределах 0,0035…0,0065 К-1.

Для полупроводниковых материалов он

на порядок больше: 0,01…0,15 К-1.Термометры

сопротивления изготовляют, как правило,

из чистых металлов. При этом к металлам

предъявляются следующие основные

требования: стабильность градуировочной

характеристики и ее воспроизводимость,

отсутствие гистерезиса, близкая к прямой

характеристика. Наиболее полно указанным

требованиям отвечают платина, медь,

никель, железо, вольфрам.Уравнение.термопреобразователя

сопротивления

![]() ,где

Rt

- электрическое сопротивление проводника

при температуре t;R0

-

сопротивление того же проводника при

нулевой температуре.

,где

Rt

- электрическое сопротивление проводника

при температуре t;R0

-

сопротивление того же проводника при

нулевой температуре.

Чувствительность

термометра сопротивления - изменение

его электрического сопротивления,

приходящееся на 1 0С

или 1 К.выражение для определения

чувствительности![]() .Таким

образом, для получения высокой

чувствительности необходимо брать

материал с высоким температурным

коэффициентом. Проволока должна иметь

минимальную толщину и максимальную

длину.Наиболее широко для изготовления

термометров применяются медь и

платина.Медь является наиболее дешевым

материалом. Медь окисляется, поэтому

она используется для измерения температуры

до 200 0С.Платина

наиболее полно отвечает требованиям,

указанным выше.

.Таким

образом, для получения высокой

чувствительности необходимо брать

материал с высоким температурным

коэффициентом. Проволока должна иметь

минимальную толщину и максимальную

длину.Наиболее широко для изготовления

термометров применяются медь и

платина.Медь является наиболее дешевым

материалом. Медь окисляется, поэтому

она используется для измерения температуры

до 200 0С.Платина

наиболее полно отвечает требованиям,

указанным выше.

Для изготовления термометров сопротивления применяют такие полупроводниковые материалы: германит, окислы меди, марганца, магния, титана и др. Они обладают большим отрицательным температурным коэффициентом.

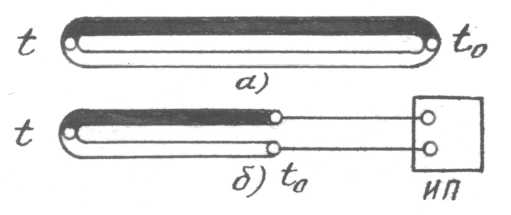

Все типы термометров сопротивлений имеют свою характеристику.преобразования.или.градуировку.Экспериментальное определение зависимости между сопротивлением термометра Rt и температурой при заданном значении начального сопротивления R0 называется градуировкой термометра сопротивления.Термометры сопротивления с чувствительным элементом из меди имеют номинальное сопротивление при 0 0С: 10, 50, 100 Ом. Им присвоены условные обозначения номинальных статических характеристик: 10М; 50М и 100М.Платиновые термометры имеют следующие сопротивления при 0 0С: 1; 5; 10; 50; 100; 500 Ом. Они имеют соответственно следующие обозначения: 1П; 5П; 10П; 50П; 100П; 500П.Они выпускаются I и II классов. Диапазон измерения может быть достаточно широк: -260…+1100 0С.Устройство термометровЧувствительный элемент термометра состоит из проволоки, которая намотана на каркас из стекла, керамики, слюды или пластмассы. От чувствительного элемента идут выводы к измерительному прибору.Типичная конструкция платинового термометра сопротивления приведена на рисунке

Рисунок Конструкция платинового термометра сопротивления:а - чувствительный элемент;б - устройство платинового термометра сопротивления.Чувствительный элемент представляет собой платиновую спираль 1 из тонкой проволоки, которая помещена в фарфоровую трубку 2. С торцов трубка закрыта пробками 3 и 4. Каналы трубки заполнены керамическим порошком 5. К концам спирали припаяны выводные провода 6.Чувствительный элемент вставлен в защитный чехол 7, выводные провода изолированы защитными бусами 8 и 9. Свободное пространство заполнено окисью алюминия 10. С помощью стальной втулки 11 защитный чехол соединен с водозащитной головкой 12 с уплотнением 13. Крепление его осуществляется с помощью штуцера 14.

4.Термоэлектрические.термометры.состоит из термоэлектрического преобразователя,электроизмерительного прибора и соединительных проводов (рисунок). служит для выработки сигнала температурной информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем.

Схема термоэлектрического термометра:

а - термопара; б - термоэлектрический термометр

Термоэлектрический метод измерения температур основан на строгой зависимости термоэлектродвижущей силы (термоЭДС) термоэлектрического термометра от температуры.широко применяются для измерения температуры до 2500 0С в различных областях техники и в научных исследованиях. Они могут использоваться для измерения температуры от –200 0С, но в областях низких температур термоэлектрические термометры получили меньшее распространение, чем термометры сопротивления. В области высоких температур (выше 1300…1600 0С) находят применение главным образом для кратковременных измерений; для длительного же измерения высоких температур они применяются только в особых случаях.С ростом температуры возрастает влияние агрессивных свойств среды и продолжительность работы термометров снижается.

Достоинства достаточно высокую степень точности;возможность централизации контроля температуры путем присоединения нескольких термоэлектрических термометров через переключатель к одному измерительному прибору;возможность автоматической записи измеряемой температуры с помощью самопишущего прибора;возможность раздельной градуировки измерительного прибора и термоэлектрического термометра.Соединение разнородных проводников при изготовлении термоэлектрических преобразователей осуществляется пайкой. Поэтому места соединений называются спаями. Рабочий конец термопары, помещаемый в измеряемую среду, иногда называют горячим спаем, а свободный (нерабочий) - холодным. Горячий спай может находиться и при низкой температуре, но он называется горячим, если температура холодного спая еще ниже.Применяется и другая терминология. Спай, помещаемый в среду, температуру которой определяют, называется главным спаем. Два других конца термопары соединяются с проводами, идущими к измерительному прибору. Эти два соединения называются побочными спаями.Уравнение термоэлектрического преобразователяEAB(t, t0) = eAB(t) + eBA(t0) ,илиEAB(t, t0) = eAB(t) - eAB(t0) ,где EAB - суммарная термоЭДС термопары, состоящей из электродов A и B; eAB - контактная термоЭДС, зависящая от температуры спаев t и t0.

Обычно при измерении температуры среды температуру холодного спая t0 поддерживают постоянной, т.е. t0 = const. В этом случае уравнение термоэлектрического термометра упростится.EAB(t) = eAB(t) - C = F(t) .Температура горячего спая при градуировке определяют с помощью другого термометра, который считается образцовым, или иными метода ми, например по плавлению или кипению вещества. При градуировке часто используют температуру кипения воды (100 0С), температуру плавления льда –0 0С, температуру плавления некоторых металлов.

5.Измерение температуры с помощью мостовых схем. Термометр сопротивления преобразует измеряемую температуру в сопротивление. В дальнейшем измерение температуры сводится к измерению сопротивления. Точным методом измерения сопротивления является мост. На рисунке изображен измерительный мост. Точки А, Б, С, Д называются вершинами моста. Стороны АС, СВ, ВД, АД называются плечами моста. Диагональ СД называется питающей диагональю. Диагональ АВ – измерительной диагональю.

Рисунок. Измерительный мост

В плечи моста включаются сопротивления R1, R2, R3 - постоянные и известные, а Rt - измеряемое сопротивление.

Рассмотрим

свойства измерительного моста.В

измерительную диагональ АВ включаем

вольтметр. В диагональ СД подаем

напряжение.Показания вольтметра зависят

от: 1 - соотношения сопротивлений плеч

моста;2 - напряжение питающей диагонали

СД.Состояние моста, при котором на

питающую диагональ СД подается напряжение,

а в измерительной диагонали АВ напряжение

равно нулю, называется равновесием

моста. Такая мостовая схема называется

уравновешенной.Главное достоинство

уравновешенного моста в том, что как бы

ни изменялось напряжение питающей

диагонали СД, напряжение в диагонали

АВ всегда равно нулю (UAB

= 0).Используя

законы Кирхгофа, можно вывести условия

равновесия моста:![]() .

Произведения сопротивлений противоположных

плеч равны. Если условие не выполняется,

то мост называется неуравновешенным.

У неуравновешенного моста всегда имеется

напряжение в измерительной диагонали

(АВ).

Для

измерения температуры с помощью

неуравновешенного моста необходимо в

одно из плеч моста (например, АС) включить

термометр сопротивления. Мост

уравновешивают при температуре 0 0С.

При этом напряжение в диагонали АВ равно

нулю. Вольтметр покажет "нуль".

Уравновешивание моста производится

подбором сопротивлений так, чтобы

выполнялось условие.

Уравновешенный

мост отличается от неуравновешенного

моста тем, что сопротивление в одном из

плеч (плечо АД) делается переменным.Процесс

измерения заключается в уравновешивании

моста при изменении температуры, с

помощью переменного сопротивления

RP.Для

уравновешенного моста при изменении

температуры необходимо пропорционально

изменять сопротивление реохорда RP.

Реохорд выполняется линейным, т. е. его

сопротивление пропорционально положению

движка реохорда.Таким образом, при

измерении с помощью уравновешенного

моста перемещение движка реохорда RP

будет пропорционально изменению

температуры.

.

Произведения сопротивлений противоположных

плеч равны. Если условие не выполняется,

то мост называется неуравновешенным.

У неуравновешенного моста всегда имеется

напряжение в измерительной диагонали

(АВ).

Для

измерения температуры с помощью

неуравновешенного моста необходимо в

одно из плеч моста (например, АС) включить

термометр сопротивления. Мост

уравновешивают при температуре 0 0С.

При этом напряжение в диагонали АВ равно

нулю. Вольтметр покажет "нуль".

Уравновешивание моста производится

подбором сопротивлений так, чтобы

выполнялось условие.

Уравновешенный

мост отличается от неуравновешенного

моста тем, что сопротивление в одном из

плеч (плечо АД) делается переменным.Процесс

измерения заключается в уравновешивании

моста при изменении температуры, с

помощью переменного сопротивления

RP.Для

уравновешенного моста при изменении

температуры необходимо пропорционально

изменять сопротивление реохорда RP.

Реохорд выполняется линейным, т. е. его

сопротивление пропорционально положению

движка реохорда.Таким образом, при

измерении с помощью уравновешенного

моста перемещение движка реохорда RP

будет пропорционально изменению

температуры.

Непрерывное измерение температуры требует непрерывного перемещения движка реохорда для приведения моста в уравновешенное состояние. Достоинство метода в том, что изменение напряжения питания моста не влияет на результат измерения. Однако чувствительность прибора существенно зависит от напряжения UСД. Чем больше это напряжение, тем чувствительнее мостовая схема.

6. Автоматические уравновешенные мосты. широко применяются в различных отраслях промышленности для измерения и записи температуры в комплекте с термометрами сопротивления. Они могут быть использованы для измерения, записи и сигнализации или регулирования температуры. Некоторые модификации мостов снабжаются реостатными преобразователями для дистанционной передачи показаний,. Являются техническими приборами высокого класса точности. Они бывают показывающие, показывающие и самопишущие с записью на дисковой и ленточной диаграмме. Приборы с дисковой диаграммной бумагой служат для измерения и записи температур в одной точке и называются одноточечными. Уравновешенные мосты с ленточной диаграммой изготовляются как одноточечные, так и многоточечные, т. е. для измерения и записи температуры в одной или нескольких точках.Питание измерительной схемы уравновешенных мостов осуществляется напряжением переменного тока 6,3 В, частотой 50 Гц от вторичной обмотки силового трансформатора усилителя. Питание силовой цепи приборов производится от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Применяемые усилители в уравновешенных мостах обычно снабжаются входным трансформатором.предназначенны для работы в комплекте с термометрами сопротивления, выпускаются с градуировкой шкалы в градусах Цельсия. Для мостов, выпускаемых отечественной приборостроительной промышленностью, установлены классы точности (по показаниям), а именно 0,25; 0,5; 1,0; 1.Пределы допускаемой основной погрешности показаний мостов, выраженные в процентах нормирующего значения измеряемой величины, на всех отметках шкалы не должны превышать: ±0,25; ±0,5; ±1,0; 1,5%—для классов точности 0,25; 0,5; 1,0; 1,5 (соответственно). За нормирующее значение принимают разность конечных значений диапазона измерения. Нормирующее значение и диапазон измерения выражаются в единицах сопротивления. В зависимости от размеров корпуса, отдельных элементов и блоков автоматические уравновешенные мосты, разделяются на миниатюрные (КПМ1, КСМ1), малогабаритные (КВМ1, КСМ2, КСМЗ) и нормально габаритные (КСМ4). выпускаются с плоской неподвижной шкалой (длина шкалы 300 мм) типа КПМ1 и с цилиндрической вращающейся шкалой (длина шкалы 500 мм) типа КВМ1. Показывающие одноточечные мосты КПМ1 и КВМ1 выпускаются с двух- или трехпозиционным дополнительным устройством для сигнализации или регулирования. Некоторые модификации этих приборов снабжают реостатными преобразователями для дистанционной передачи показаний или для работы с электрическими регулирующими устройствами.

Уравновешенные мосты КПМ1 имеют класс точности 0,5. Эти приборы в практике технологического контроля широко применяют с дополнительным переключателем для измерения температуры в нескольких точках. Мосты КПМ1 выпускаются с временем прохождения указателем всей длины шкалы 2,5 или 10 с в зависимости от модификации.

Показывающие уравновешенные мосты типа КВМ1 выпускаются одноточечные и многоточечные для измерения температуры с помощью термометров сопротивления в нескольких точках. В последнем случае эти приборы снабжаются встроенным клавишным 6 или 12-точечным переключателем. Серийно выпускаемые мосты КВМ1 имеют класс точности 0,5, а по специальному заказу могут быть изготовлены класса точности 0,25. Они выпускаются с временем прохождения циферблатом от начальной до конечной отметок шкалы относительно неподвижного указателя 2,5 или 10 с в зависимости от модификации.

7.Методы измерения ЭДС термопары (прямой и компенсационный метод). Автоматические потенциометры.Одним из простых приборов, применяемых для измерения температур термоэлектрическим преобразователем, является магнитоэлектрический милливольтметр.Принцип действия основан на взаимодействии тока, проходящего через подвижную рамку прибора, с магнитным полем постоянного магнита.Чувствительным элементом этого прибора является подвижная рамка из нескольких десятков или сотен витков проволоки, подвешенная так, что она может поворачиваться на опорах вокруг оси, лежащей в плоскости рамки. Рамка помещается в магнитное поле постоянного магнита.Если по проводам рамки течет ток, то взаимодействие магнитного поля постоянного магнита и поля, образованного прохождением тока по рамке, приводит к тому, что возникают силы, стремящиеся повернуть рамку вокруг оси. Противодействует этому повороту пружина, прикрепленная к оси рамки. Известно, что сила сопротивления пружины пропорциональна углу поворота. В результате сила, полученная из-за взаимодействия магнитных полей, поворачивает рамку до тех пор, пока она не будет скомпенсирована силой пружины. Таким образом, рамка всегда занимает определенное положение (определенный угол поворота) при определенной силе тока. И, следовательно, по углу поворота рамки можно судить о силе тока, протекающего по рамке. Угол поворота рамки определяют с помощью стрелки, прикрепленной к ее оси (смотри рисунок 5.1,а).

Рисунок 5.1. Магнитоэлектрическая система милливольтметра (а);

схема подключения термоэлектрического термометра к милливольтметру (б)

На рисунке 5.1,б представлена типичная схема подключения термоэлектрического термометра 1 к милливольтметру 2 с помощью удлиняющих термоэлетродных 3 и соединительных 4 проводов.Для подгонки сопротивления внешней цепи до градуировочного значения применяется подгоночная катушка Rпк.Для уменьшения влияния изменения сопротивления внешней цепи на показания милливольтметра уменьшают сопротивление термометра и соединительных проводов. В схеме соединения термометра с милливольтметром сопротивления: Rр - сопротивление рамки; Rg - добавочное манганиновое сопротивление для исключения влияния колебаний сопротивления соединительных проводов.

Основным недостатком милливольтметра является сравнительно низкая точность. Класс точности промышленных приборов 1,5. Основная погрешность за счет влияния окружающей среды на сопротивление милливольтметра и внешней соединительной линии.

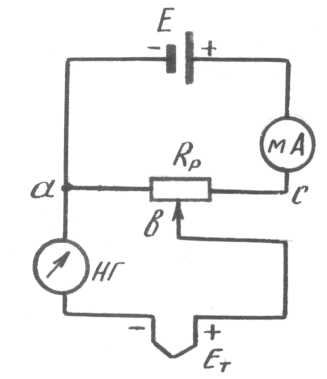

Измерение термоЭДС компенсационным методомПрименение потенциометра позволяет осуществить автоматическое введение поправки на изменение температуры свободных концов термометра и исключить влияние изменения температуры окружающей среды на сопротивление соединительной линии.Принцип действия потенциометра основан на компенсационном методе, на уравновешивании термоЭДС напряжением от источника тока.

Компенсационный

метод, реализованный на рисунке,

заключается в том, что в термоэлектрическую

цепь термопары и гальванометра НГ

включают источник постоянного

регулируемого напряжения, причем

полярность напряжения этого источника

направлена навстречу термоЭДС.Термоэлектрический

термометр подключен к делителю напряжения

Rр.

В цепь Rр

включены источник питания E

и миллиамперметр. Причем источник

включен таким образом, что падение

напряжения на делителе Uаб

направлено встречно напряжению E.

Перемещая движок делителя можно найти

положение, при котором падение напряжения

на делителе будет равным значению

термоЭДС.Uаб

= Eт

.В этом случае высокочувствительный

нуль-гальванометр НГ покажет нуль.Чтобы

определить значение термоЭДС Ет,

необходимо знать падение напряжения

на делителе напряжения, которое его

уравновешивает:![]() .Значение/тока,протекающего

в рабочем контуре, измеряется специально

включенным миллиамперметром.По значению

падения напряжения, а фактически по

показаниям миллиамперметра, можно

судить о величине термоЭДС.Главное

достоинство компенсационного метода

заключается в том, что равенство нулю

силы тока I,

не зависит от сопротивления цепи

термоэлектрического термометра, т.к.

при уравновешивании источников ток в

цепи отсутствует, нуль-гальванометр

показывает нуль.

.Значение/тока,протекающего

в рабочем контуре, измеряется специально

включенным миллиамперметром.По значению

падения напряжения, а фактически по

показаниям миллиамперметра, можно

судить о величине термоЭДС.Главное

достоинство компенсационного метода

заключается в том, что равенство нулю

силы тока I,

не зависит от сопротивления цепи

термоэлектрического термометра, т.к.

при уравновешивании источников ток в

цепи отсутствует, нуль-гальванометр

показывает нуль.

8.Автоматические потенциометры к группе вторичных автоматических электронных приборов, основанных на компенсационном методе измерения. В настоящее время применяется второе поколение приборов ГСП с использованием агрегатно-блочно-модульного принципа построения из унифицированных элементов, модулей, блоков. К этим приборам относятся вторичные приборы серий: КС (компенсирующие и показывающие), КП (компенсирующие показывающие с плоской шкалой), КВ (компенсирующие показывающие с вращающимся цилиндрическим циферблатом).Кроме того, применяются миниатюрные приборы КПП1 - с плоской шкалой и КВП1 - с вращающимся циферблатом.Миниатюрные приборы устанавливаются, главным образом, на пультах управления. Полногабаритные применяются для промышленных измерений повышенной точности. Потенциометры серии КСП4 изготавливаются на 1,3,6 и 12 точек измерения. Длина шкалы м диаграммной ленты - 250 мм.Основная погрешность показаний прибора - 0,25 %, а записи - 0,5 %.На рисунке показана принципиальная схема автоматического потенциометра типа КСП4.

В измерительную схему включены реохорды Rр, сравнительный резистор Rс и переменный резистор Rрт для регулировки рабочего тока.Кроме того в измерительную схему дополнительно включены следующие резисторы Rш - шунтирующий резистор, ограничивающий ток через реохорд; Rн и Rк - резисторы, определяющие начальное и конечное значения шкалы (диапазон измерений); rн и rк- выполнены в виде спиралей для подгонки резисторов Rн и Rк; Rм - медный резистор для автоматической компенсации влияния температуры свободных концов термометра.

Рисунок Принципиальная схема автоматического

потенциометра типа КСП4

Он расположен рядом со свободными концами термометра (удлиняющих проводов) на зажимах потенциметра; Rа - балластный резистор, ограничивающий ток в измерительной схеме; Rт - балластный резистор, ограничивающий ток в цепи источника питания.В качестве нулевого индикатора служит электронный усилитель постоянного тока ЭУ, включенный в диагональ "ав" измерительной схемы, к выходу которого подключен асинхронный реверсивный микродвигатель РД. Питание схемы производится от источника стабилизированного питания постоянного тока ИПС или другого стабилизированного источника, включенного в диагональ "сd". Шкала потенциометра отградуирована в градусах Цельсия.

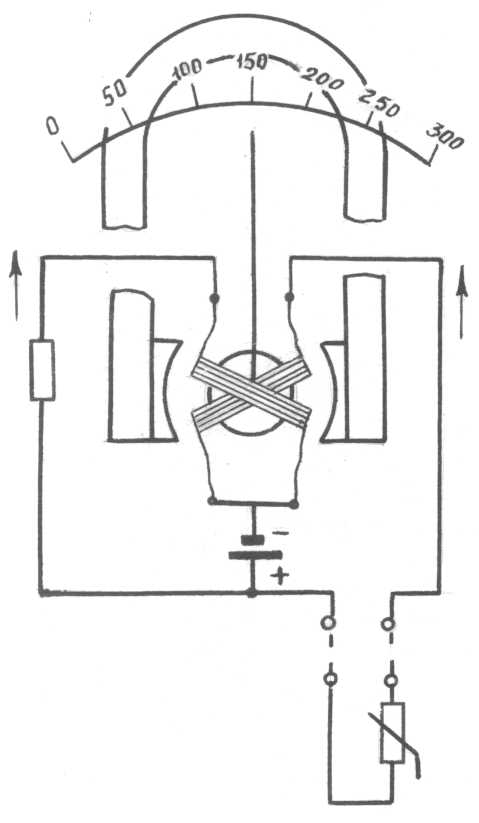

9.Магнитоэлектрические логометры

Одним из вторичных приборов, применяемых для измерения температуры с помощью термопреобразователей сопротивления, является логометр.

На рисунке показана схема магнитоэлектрического логометра. Логометр имеет подвижную часть, состоящую из двух, жестко скрепленных под небольшим углом рамок (обмоток) 1 и 2, которые могут поворачиваться на опорах (кернах) в неравномерном магнитном поле постоянного магнита и соединенные со стрелкой 3.

RТ

Рисунок. Схема магнитоэлектрического логометра

Неравномерность

поля осуществляется тем, что воздушный

зазор между полюсными наконечниками 4

и 5 и сердечником 7 с рамками уменьшается

от центра к краям наконечников.Обе рамки

логометра питаются от одного источника

постоянного тока таким образом, что их

вращающие моменты направлены навстречу

друг другу. Электрическая цепь одной

рамки состоит из сопротивления рамки

Rр1

и сопротивления добавочного резистора

R1.

.Цепь другой - из сопротивления рамки

Rр2,

сопротивления добавочного резистора

R2

и сопротивления термометра Rт:Отношение

токов равно![]() .

.

Учитывая,

что изменяется только сопротивление

термометра, можно записать:![]() .Таким

образом, угол поворота подвижной системы

зависит только от сопротивления

термометра, а не зависит от источника

питания. Это очень важно, т.к. исключается

погрешность за счет изменения напряжения

питания.Когда

токи в рамках равны, подвижная система

находится в положении равновесия.

Изменение температуры вызывает

соответствующее изменение сопротивления

термометра, что приведет к изменению

тока в цепи термометра I2

и соответственно отношения токов I1

/

I2.

Нарушается состояние подвижной системы.

Вращающие моменты рамок становятся

разными. Подвижная часть поворачивается

в сторону действия большего момента до

тех пор, пока не наступит новое состояние

равновесия. При этом рамка с большим

моментом (с большей силой тока) входит

в расширяющуюся часть воздушного зазора,

т.е. в область более слабого магнитного

поля. Тем самым уменьшается вращающий

момент рамки. Рамка же с меньшей силой

тока входит в сужающуюся часть воздушного

зазора, что приводит к увеличению

вращающего момента, т.к., увеличивается

магнитное поле.Размеры и число витков

обеих рамок одинаковы, поэтому можно

записать условие равновесия:

.Таким

образом, угол поворота подвижной системы

зависит только от сопротивления

термометра, а не зависит от источника

питания. Это очень важно, т.к. исключается

погрешность за счет изменения напряжения

питания.Когда

токи в рамках равны, подвижная система

находится в положении равновесия.

Изменение температуры вызывает

соответствующее изменение сопротивления

термометра, что приведет к изменению

тока в цепи термометра I2

и соответственно отношения токов I1

/

I2.

Нарушается состояние подвижной системы.

Вращающие моменты рамок становятся

разными. Подвижная часть поворачивается

в сторону действия большего момента до

тех пор, пока не наступит новое состояние

равновесия. При этом рамка с большим

моментом (с большей силой тока) входит

в расширяющуюся часть воздушного зазора,

т.е. в область более слабого магнитного

поля. Тем самым уменьшается вращающий

момент рамки. Рамка же с меньшей силой

тока входит в сужающуюся часть воздушного

зазора, что приводит к увеличению

вращающего момента, т.к., увеличивается

магнитное поле.Размеры и число витков

обеих рамок одинаковы, поэтому можно

записать условие равновесия:![]() ,где В1

и В2

- магнитные индукции в зонах расположения

рамок Rр1

и Rр2.Для

периодической поверки правильности

показаний логометра в условиях

эксплуатации предусмотрена контрольная

катушка RK,

сопротивление которой равно сопротивлению

термометра при температуре, соответствующей

контрольной отметке на шкале прибора.

При проверке логометра предварительно

отключают источник питания и после

этого закорачивают зажимы головки

термометра, а конец провода, присоединенный

к зажиму 2 переключают на зажим 1. Выполнив

эти операции, подключают источник

питания. При исправном приборе его

стрелка должна установиться на красную

контрольную черту, расположенную

примерно на середине шкалы.Поверка

автоматических уравновешенных мостов

и логометров производится с помощью

образцового моста или магазина

сопротивлений.

,где В1

и В2

- магнитные индукции в зонах расположения

рамок Rр1

и Rр2.Для

периодической поверки правильности

показаний логометра в условиях

эксплуатации предусмотрена контрольная

катушка RK,

сопротивление которой равно сопротивлению

термометра при температуре, соответствующей

контрольной отметке на шкале прибора.

При проверке логометра предварительно

отключают источник питания и после

этого закорачивают зажимы головки

термометра, а конец провода, присоединенный

к зажиму 2 переключают на зажим 1. Выполнив

эти операции, подключают источник

питания. При исправном приборе его

стрелка должна установиться на красную

контрольную черту, расположенную

примерно на середине шкалы.Поверка

автоматических уравновешенных мостов

и логометров производится с помощью

образцового моста или магазина

сопротивлений.

10. Прибор рег-щий одноканальный РП160

предназначен для измерения и регистрации неэлектрических величин, преобразованных в электрические сигналы напряжения и силы постоянного тока или в активное сопротивление.Прибор предназначен для эксплуатации на объектах атомной энергетики.

Прибор рассчитан на работу с термопреобразователями/сопротивления,/термоэлектрическими преобразователями и источниками, выходными сигналами которых является сила постоянного тока.Пределы измерения приборов:для термопар типа ТХА и ТХК – 0…600 0С;для термометров сопротивления типа ТСП - -70…4000С;для термометров сопротивления типа ТСМ - -50…180 0С.Основная погрешность прибора, выраженная в процентах от нормирующего значения, не выходит за пределы допускаемых значений для различных модификаций прибора 0,5…1,5 %.Вариация показаний прибора и сигнализации не превышает абсолютного значения основной погрешности.Термопреобразователи сопротивления подключаются к прибору только по четырехпроводной схеме, не требующей подгонки линии связи.Максимально допустимое сопротивление каждого провода линии связи не более 500 Ом.

На рисунке 5.5 изображена функциональная электрическая схема прибора, где:У - входной усилитель;СУ - суммирующий усилитель;R - реохорд;КП - компаратор;ДШ - дешифратор;К - коммутатор;РС - реверсивный счетчик;Г - генератор прямоугольных импульсов;Д1, Д2 - делители частоты;М1 - исполнительный элемент следящей системы;М2 - исполнительный элемент лентопротяжного механизма;Р - редуктор;ЛМП - лентопротяжный механизм.В приборе предусмотрены устройства сигнализации. Принцип действия сигнализации основан на сравнении двух сигналов напряжения постоянного тока:напряжения на реохорде, определяющего в момент равновесия следящей системы значения измеряемого параметра;напряжения на резисторах задания 1, 2, 3, 4 (уставки задачи).В приборе обеспечена проверка исправности:при нажатии кнопки "контр.испр." указатель прибора устанавливается на отметке, соответствующей 50 % длины шкалы с отклонением не более 01 % от нормирующего значения.Модуль питания, представляющий собой бестрансформаторный источник питания, обеспечивает работу прибора всеми необходимыми видами питания.

12. Погрешности при измерении температуры с помощью тп и их компенсации.

Источники погрешности:

-колебания температуры свинцовых концов или холодного спая

-неправильный выбор и установка

-отклонение градуировочной характеристики

-несоответствие характеристики компенсационных проводов. Хар-ки термопары

Компенсация погрешнности от колебания температуры свободных концов:

Применяют способы компенсации

1.применяют специальные компенсационные удлинительные провода(компенсационные провода-это первый способ компенсации погрешности ,т.к в термоголовке трудно измерить темпертуру,удлинительные провода подбирают так,чтобы они развивали термоЭдС от внешней темп-ры и ТП,тогда они эти ТЭДС компенсируют.)

2.применяю устр-ва компенсации изменения температуры

3.если у нас нет ничего,то вводят по правилу свободных концов

13.Оптические пирометры

Пирометры, основанные на яркостном методе измерения, называются оптическими яркостными или пирометрами частичного излучения.

Пирометры градуируют на температуру, соответствующую излучению абсолютно черного тела. Для определения температуры реальных тел в показания пирометров следует вводить поправки. Оптическим пирометром измеряется так называемая яркостная температура Тя. Действительная абсолютная температура Т может быть рассчитана по уравнению:

![]()

где - длина волны, мкм;

С = 14320 - постоянный коэффициент, мкм ∙ К;

- коэффициент черноты монохроматического излучения

--.

Схема

оптического пирометра:

--.

Схема

оптического пирометра:

1 – исследуемое тело; 2 – объектив; 3 - ослабляющий светофильтр;

4 - фотометрическая лампа; 5 - окуляр;6 - красный светофильтр; 7 – телескоп

В этом пирометре яркость исследуемого тела (1) сравнивается с яркостью нити фотометрической лампы (4). Яркость нити лампы, накаливаемой от аккумулятора регулируется реостатом R и контролируется вольтметром V. Фотометрическая лампа встроена в телескоп, имеющий объектив (2) и окуляр (5). При измерении температуры телескоп направляют на исследуемое тело, и при этом передвижением объектива и окуляра добиваются получения четкого изображения тела и нити фотометрической лампы в одной плоскости.

Изменяя ток в фотометрической лампе, добиваются совпадения яркости нити и исследуемого тела. Отсчет показаний в момент совпадения яркости производится по шкале вольтметра, который градуируется в градусах температуры абсолютно черного тела, а иногда для повышения точности применяется потенциометр постоянного тока.

Для того, чтобы интенсивность излучения сравнивалась в спектре монохроматических лучей, в пирометре предусмотрен красный светофильтр (6), пропускающий лучи длиной 0,62 мкм и выше. Человеческий глаз чувствителен к лучам длиной волны до 0,73 мкм. Таким образом видно, что сравнение интенсивностей излучения происходит в узком спектре 0,62…0,73 мкм.

Нить фотометрической лампы допустимо накаливать до определенной температуры (1400 0С), и поэтому для расширения предела измерения температур в пирометре имеется ослабляющий светофильтр (3), уменьшающий яркость исследуемого тела в определенное число раз

Недостатки: основная погрешность оптического пирометра обусловлена неполнотой излучения реальных физических тел.

Достоинства:

1) не искажают температурное поле объекта измерения, т.к. измерение осуществляется бесконтактным способом;

2) не имеют ограничения для расширения предела измерения в сторону высоких температур.

Эти достоинства можно отнести к пирометрам любого типа.