- •Определение длины световой волны с помощью бипризмы френеля

- •010701 «Физика»

- •Определение длины световой волны с помощью бипризмы френеля

- •1.2. Условия образования интерференционной картины

- •1.3. Двухлучевая интерференция

- •1.4. Длина и время когерентности

- •1.5. Определение параметров когерентности световых волн

- •1.6. Распределение интенсивности в интерференционной картине от двух щелей

- •2. Экспериментальная часть

- •2.1. Описание экспериментальной установки

- •2.2. Порядок выполнения работы

- •2.3. Расчет длины волны, параметров когерентности и оценка погрешности измерений

- •Контрольные вопросы к лабораторной работе №22

- •Литература

- •Определение длины световой волны с помощью бипризмы френеля

- •010701 «Физика»

1.6. Распределение интенсивности в интерференционной картине от двух щелей

Интерференционная картина, созданная когерентными световыми волнами от мнимых источников S1 и S2, имеет вид чередующихся светлых и темных полос. При этом максимумы (середины светлых полос) возникают под углами , удовлетворяющими условиям максимумов интерференции (дифракция Фраунгофера на двух щелях, расстояние между которыми d):

d·sin = m, m = 0, ±1, ±2,… ,

а минимумы (середины темных полос) под углами , удовлетворяющими соотношению:

d·sin = (m+1/2).

Рассмотрим распределение интенсивности света в интерференционной картине.

Если расстояние L от источников до экрана велико по сравнению с расстоянием d между щелями (L≫d) (см. рис.2) и при этом рассматривать только точки Р, отстоящие от центра 0 интерференционной картины на расстояние y, малое по сравнению с L (y≪L), тогда sin = y/L и разность фаз волн от источников S1 и S2 составит:

![]() .

.

В этом случае зависимость интенсивности на экране от координаты y для бесконечно узких щелей S1 и S2 описывается функцией:

![]() .

(27)

.

(27)

Распределение интенсивности, согласно формуле (27), в зависимости от координаты y на экране представляет собой чередование максимумов одинаковой высоты (см. рис.8b). Однако данный результат не применим к случаю реальных щелей, шириной которых нельзя пренебречь.

Дифракция ослабляет интенсивность вторичных интерференционных максимумов (световых полос), в результате они не имеют одинаковой высоты.

Распределение интенсивности света на экране с учетом дифракции:

,

(28)

,

(28)

где I – интенсивность под углом ,

I0 – интенсивность в центре интерференционной картины,

D – ширина щели,

– разность фаз волн от верхнего и нижнего краев одной щели,

![]() ,

,

– разность

фаз волн от щелей S1

и S2

,

![]() ,

,

d – расстояние между центрами щелей.

Зависимость интенсивности I, согласно формуле (18), представляет собой произведение трех множителей: первый – интенсивность I0 центрального максимума, второй – дифракционный множитель, третий – интерференционный множитель (совпадает с величиной соответствующего множителя в формуле (17)).

На

рис.8 показаны графики дифракционного

(рис.8а) и интерференционного множителя

(рис.8b)

соответственно, а также график

результирующей интенсивности I (рис.8с),

как функции угла ,

согласно формуле (18), для случая

![]() .

.

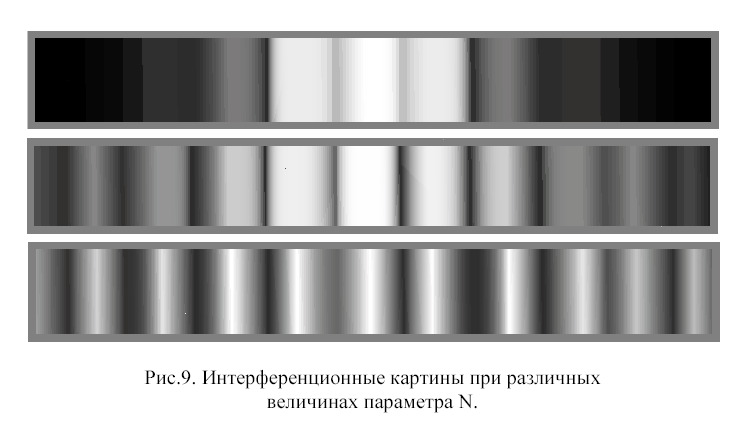

Штриховая линия на рис.8с показывает, что дифракционный множитель ведет себя подобно огибающей интерференционных пиков. По мере удаления от центра наблюдается заметное убывание интенсивности интерференционных полос. На рис. 9 показаны интерференционные картины, наблюдаемые на экране при различных значений параметра N.

Первый минимум на дифракционной картине отвечает условию:

![]() ,

,

а так как d = 6D (рис.8), то d·sin = 6. Интерференционные максимумы отвечают условию:

d·sin = m·,

следовательно, на рис.8 дифракционный минимум отвечает интерференционной полосе с m = 6 и соответствующий пик интенсивности не возникнет. В этом случае на экране будет наблюдаться центральный максимум (m = 0) и по пять максимумов с каждой стороны (m = 1,…, 5), всего 11 светлых полос.

Таким образом, максимальный порядок интерференционного максимума mmax, наблюдаемый на экране, связан с шириной щели D соотношением:

![]()

.

(29)

.

(29)