- •«Томский политехнический университет» м.С. Кухта, л.Т. Жукова, м.Г. Гольдшмидт основы дизайна

- •Содержание

- •Предисловие

- •1. История и теория дизайна

- •1.1.1. Содержание термина «дизайн»

- •1.1.2. Виды дизайна

- •1.1.3. Стиль и дизайн Закономерности формирования и функционирования стиля в сфере дизайнерского творчества рассматривается в рамках предметно-пространственной среды.

- •1.2. История дизайна

- •1.2.2. Дизайн в индустриальном машинном производстве. Конец XVIII века начало XX века

- •1.2.3. Роль промышленных выставок XIX в. В становлении и развитии дизайна

- •1.3. Основные направления в становлении дизайна

- •1.3.1. Производственный союз «веркбунд»

- •1.3.2. Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна

- •1.3.3. Производственное искусство в советской россии. Вхутемас-вхутеин

- •1.4. Теория промышленного дизайна

- •4.1. Форма и функция промышленного изделия

- •4.2. Материал, конструкция, технология и форма

- •4.3. Основы теории цвета в дизайне

- •Тема 5 основы композиции в промышленном дизайне

- •5.1. Категории композиции

- •5.2. Свойства композиции

- •5.3. Средства композиции

- •1. Влияние окружающей среды и конкретных условий на общий характер объемно-пространственного решения предмета

- •2. Влияние окружающей среды и конкретных условий на размеры предмета и масштаб его деталировки

- •3. Влияние окружающей среды и конкретных условий на выбор материала, отделку и характер обработки поверхности

- •4. Влияние окружающей среды и конкретных условий на цветовое решение предмета

- •5. Влияние окружающей среды на образный характер предмета

- •6. Влияние окружающей средына стилевой характер предмета

- •Литература

- •Глоссарий

- •Основы дизайна

1.3.2. Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна

Баухауз – крупный международный художественный центр довоенной Европы. Известная на весь мир школа архитектуры и художественного конструирования (1919 – 1933). За 14 лет своего существования она оказала влияние на развитие искусства в XX веке, оставив заметный след в самых разнообразных областях: архитектуре, графике и живописи, театре и фотографии и, конечно же, прикладном искусстве и промышленном дизайне. Роль Баухауза, как художественного объединения, для развития культуры XX века необыкновенно многозначна.

С произведениями художественных мастерских немецкого Баухауза тесно связана проблема формирования нового типа человеческой деятельности, возникшей во второй четверти XX века и называемой сегодня промышленным дизайном.

Как явление культурной жизни Баухауз сыграл важнейшую роль в формировании образа искусства XX века, его новаторство проявилось, прежде всего, в следовании самым современным, подчас революционным художественным тенденциям того времени – архитектурные сооружения и многие произведения прикладного искусства, вышедшие из стен школы, давно уже стали классическими примерами авангардной культуры прошлого столетия. Во-вторых, с деятельностью Баухауза тесным образом связаны имена крупнейших представителей искусства первой половины XX века: в разное время в Баухаузе преподавали В. Кандинский, П. Клее, Й. Иттен, О. Шлеммер, Г. Мухе, Л. Файнингер, Й. Альберс, Г. Маркс и другие, директорами школы были виднейшие архитекторы своего времени В. Гропиус, Х. Майер и М. ван дер Роэ. Деятельность мастеров, в разные годы сотрудничавших с Баухаузом, непосредственно не связанная с работой предметных мастерских, в работе не затрагивается, ибо требует отдельного разностороннего исследования, которое не допускают рамки данной работы.

В начале 20-х гг. XX в. конструктивисты и урбанисты предлагают свои идеи преобразования мира через искусство, противопоставляя их постромантическим концепциям мироздания. Новые отношения между людьми и предметным миром для них олицетворяли функционально «правильно и просто» сконструированные объекты и окружающая среда - города, здания, предметы обихода. Наиболее рельефно эти тенденции проявились в деятельности двух знаменитых школ дизайна - немецкого Баухауза и советского ВХУТЕМАСА16.

Баухауз (нем. Bauhaus – Строительный дом) - высшая школа строительства и художеств, конструирования, учебное заведение и архитектурно-художественное объединение в Германии. Основана в 1919 архитектором В. Гропиусом в Веймаре, в 1925 переведено в Дессау, в 1933 упразднено фашистами. Руководители Баухауза, опираясь на эстетику функционализма:

ставили целью выработать универсальные принципы современного формообразования в пластических искусствах;

стремились к комплексному художественному решению современной материально-бытовой среды;

развивали у студентов способность эстетически-творческого осмысления новых материалов и конструкций;

учили осознавать специфическую красоту функционально обусловленных форм предметов, создаваемых в условиях современного машинного производства.

В Баухаузе нашла свое теоретическое и практическое применение концепция синтеза пластических искусств, ремесел и промышленности. В числе его профессоров были крупнейшие деятели культуры начала XX столетия архитекторы Мис ван дер Роз, Хаинес Мейер, Марсель Брейер, художники Василий Кандинский, Пауль Клее, Лионель Фенингер, Пит Мондриан.

Вальтер Гропиус (1883-1969) – один из основоположников функционализма (рис. 3.4). В 1918 по предложению Ван де Вельде назначен директором Школы декоративных искусств и Высшей школы пластических искусств Великого Саксонского герцогства. В 1919 г. под руководством Гропиуса на базе этих двух школ был создан «Государственный Баухауз» в Веймаре. Манифест 1919 провозгласил объединение всех пластических искусств при главенствующем положении архитектуры и возврат художника к профессии ремесленника. Гропиус один из первых начал осваивать возможности создания новых форм в архитектуре и дизайне, заложенные в индустриальном производстве. Разрабатывал социальные проблемы зодчества. В серийном производстве видел способ демократизации архитектуры. «В архитектурном образовании обучение методу важнее, нежели чисто профессиональные навыки. Объединение в единое целое знаний и опыта имеет важнейшее значение с самого начала обучения, и лишь тогда мы сможем воспитать в студентах комплексное понимание специальности».Стремился к выявлению конструкций и функционального назначения построек в их внешнем облике, что обусловило новизну архитектурных форм его произведений, определяющими характеристиками которых являются стеклянные стенные перегородки и кубические блоки. Осмысленное применение машин, элементарные представления об их функциях привели к синтезу художественной деятельности и артельной работы, объединению ремесла и творчества, превращению промышленного производства в произведение искусства (рис. 3.5)

Рис. 3.4. Вальтер Гропиус |

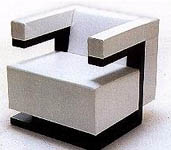

Рис. 3.5 Гропиус. Кресло. |

Главной задачей Баухауза Гропиус считал объединение различных областей творческой деятельности, использование всех возможностей техники и станкового искусства для создания единой и гармонической вещественной среды. Гропиус привлек к сотрудничеству единомышленников - талантливых художников и архитекторов. Среди наиболее крупных мастеров были Иоханнес Иттен, который вел пропедевтический курс, Лионель Фейнингер, преподававший живопись и теорию формы, Герхард Маркс - керамику, Пауль Клее - витражи и ткачество, Оскар Шлеммер - скульптуру, Василий Кандинский - фреску, Ласло Мохой-Надь - обработку металла и синтетических материалов, а также фотографию, Георг Мухе - ковроткачество.

Студенты с первого курса занимались по определенной специализации (керамика, мебель, текстиль и т. п.). Занятие ремеслом в мастерской института считалось необходимым для будущего дизайнера, потому что, только изготовляя образец (или эталон), студент мог ощутить предмет как некоторую целостность и, выполняя эту работу, контролировать себя. Минуя непосредственное общение с предметом, будущий художник-конструктор мог стать жертвой одностороннего, ограниченного «машинизма», поскольку современное производство делит процесс создания вещи на разобщенные операции. В отличие от традиционного ремесленного училища, студент Баухауза работал не над единичным предметом, а над эталоном для массового промышленного производства. Техническая подготовка студентов подкреплялась изучением станков, технологии обработки металла и других материалов. Вообще изучению материалов придавалось исключительно большое значение, так как «правдивость» использования того или другого материала была одной из основ эстетической программы Баухауза.

Изделия Баухауза несли на себе отпечаток живописи, графики и скульптуры 20-х гг. XX столетия с характерным для того времени увлечением кубизмом, разложением общей формы предмета на составляющие ее геометрические формы. Образцы, выполненные в стенах школы, отличает энергичный ритм линий и пятен, чистый геометризм предметов из дерева и металла. Чайники, например, могли быть скомпонованы из усеченного конуса и полукружия, а в другом варианте - из полукружия, полусферы и цилиндров. Все переходы от одной формы к другой предельно обнажены, нигде нельзя найти желания их смягчить, все это подчеркнуто контрастно и заострено. Текучесть силуэта можно проследить, пожалуй, только в изделиях из керамики, но это выражение свойств самого материала - обожженной глины. Какими аморфными показались бы по сравнению с ними предметы времен модерна! Но основная разница между ними даже не в сопоставлении энергии баухаузовских вещей с нарочитой рафинированностью модерна. В Баухаузе искали конструктивность вещи, подчеркивали ее, выявляли, а иногда и утрировали там, где, казалось бы, ее нелегко было найти (в посуде, например).

Своей борьбой с академизмом и откровенно авангардной педагогикой Баухауз нажил множество врагов. Выставка 1923 г., с энтузиазмом встреченная критикой, привела в ярость оппонентов Баухауза, объявивших его очагом большевизма под тем предлогом, что Школа зародилась при правительстве социалистов. Давление парламента Тюрингии стало невыносимым, и 1 апреля 1925 г. Баухауз в Веймаре был закрыт.

Следующий этап существования Баухауза связан с городом Дессау. Осенью Баухауз был принят городским магистратом Дессау, и Гропиус получил возможность построить новое здание. Система преподавания была несколько изменена. Некоторые преподаватели покинули Баухауз, другие -бывшие ученики - встали на их место: Иозеф Альберс, Брейер, Иост Шмидт. В 1928 г, Гропиус отказался от своей должности, чтобы целиком посвятить себя архитектуре. Ему на смену пришел Ханнес Мейер, однако Два года спустя вследствие конфликтов с городским магистратом он был вынужден уйти в отставку. Затем руководство Баухаузом принял архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ (рис. 3.6) , бывший директором Школы вплоть до ее закрытия правительством национал-социалистов.

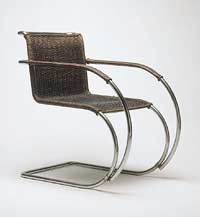

«Мои работы можно копировать без малейшего зазрения совести, — сказал как-то Мис ван дер Роэ (1886- 1969), — ибо они совершенно объективны. Если б я столкнулся с чем-то столь же объективным, я бы тоже позаимствовал его». Что есть эта «объективность»? Это такие пропорции, такие формы, материалы и узоры, которые апеллируют не к конкретному человеку, а к его опыту как представителя человеческой расы. Например, чистейшие геометрические формы — круг, квадрат, куб и пирамида — затрагивают некие глубинные, общечеловеческие струны, поэтому они объективны. Так же действует на человека и такой материал, как кожа; ее запах, шершавость, холодок воспринимаются всеми одинаково, в отличие от, допустим, велюра. Желание дотронуться до кожи глубоко укоренено в том, что К.Г. Юнг называет «коллективным бессознательным». А вот врожденной тяги к велюру у человека нет, хотя материал этот вроде бы должен вызывать ассоциации со мхом; и тяга эта порождается особыми культурными детерминантами. «В изгибе выражает себя индивидуальность, — писал Мис ван дер Роэ. — Изгиб соприроден телу, его повадкам и перцепции. Практического смысла в скруглении угла нет. Зато в кривую линию можно «вписываться» сколько душе угодно... беря за основу некий интервал, шаг делимости и кратности. Можно понять, откуда в нас эта любовь к округлым утробным формам — так мы рождены, и нет для нас ничего притягательнее яйца; но круг ограничен, а в основе всего лежит квадрат; всякий круг вписан в квадрат» (рис. 3.7). Мисовский структурный принцип реализуется в зданиях с универсальным пространством и в сложных, функционально разнообразных сооружениях. Пересмотр знаменитой формулы функционалистов «форма - следствие функции», начатый развитием принципов свободного плана и универсального пространства, завершается утверждением всеобщей структурности, вытесняющей функциональные и стилевые аспекты архитектуры. «Структура - это все, сверху донизу, до последней детали, все, проникнутое одной и той же идеей»

Рис. 3.6 Людвиг Мисс Ван дер Роэ |

Рис. 3.7 Л. Мисс Ван дер Роэ. Стул |

Становление дизайна связано так же с именем Ле Корбюзье (настоящее имя — Шарль Эдуар Жаннере, рис. 3.7) (1887-1965), французского архитектора, теоретика архитектуры, художника, дизайнера, сформулировавшего знаменитые Пять принципов современной архитектуры:

здание на свободно стоящих опорах,

свободная композиция фасада,

ленточные окна,

плоская крыша с террасой-садом,

свободная внутренняя планировка).

Ле Корбюзье разработал «модулор» - систему новых пропорциональных отношений в основе которой лежат размеры человеческого тела. Причем берет не только средний рост человека, но размеры сидящей фигуры, стопы человека, длину его руки, шага и т.д. Модулор был призван «привести к человеческому масштабу дома, города и, если удастся, весь урбанистический мир» (см. подробнее в Главе 5.3. По мнению Корбюзье, прежние методы - «египетский треугольник» и «золотое сечение» - были математически-абстрактными. Скрестив золотое сечение с размерами фигуры среднестатического человека, он вывел возрастающий ряд чисел, универсальный для сторонников метра и фута и применимый ко всей техносфере – от бытовых предметов до планировки городов (кроме расчета строений выше 400 метров). Именно Корбюзье мы обязаны сближением пола с потолком до 2,26 метра-высоты. Ле Корбюзье провозглашает новую веру: «Машина сверкает перед нами полированными стальными дисками, сферами, цилиндрами. Все детали сделаны с безукоризненной, теоретически рассчитанной точностью, которую природа нам никогда не показывает… эти диски и сферы чем-то напоминают нам божеств древнего Египта или Конго». Отсюда неизбежно следует: «Дом – Машина для жилья», мебель - «предметы-органы», картина - «машина для эмоций». Производная от этой веры эстетика аскетична до предела: «Простые геометрические формы прекрасны, потому что они легко воспринимаются. Прямой угол имеет законное право на существование, больше того, он обязателен».

|

|

Рис. 3.7 Ле Корбюзье |

Рис. 3.8 Ле Корбюзье. Кресло |