- •1. Предмет математической статистики с учётом специфики психологии. Задачи, критерии и принципы математической статистики.

- •2. Особенности метода математической статистики, используемого в психологии. Прикладное значение математической статистики в профессиональной деятельности психолога.

- •3. Источники статистической информации, необходимой для проведения психологических исследований. Требования, предъявляемые к собираемым психологическим данным и сведениям.

- •4. Понятие статистического наблюдения и статистического показателя. Виды статистических показателей.

- •5. Основные организационные формы статистического наблюдения. Унифицированная статистическая отчётность и её показатели

- •6. Правила разработки и элементы статистических таблиц и графиков.

- •7. Понятие о статистической сводке как второй стадии статистического исследования.

- •8. Методологические вопросы статистических группировок: задачи, виды группировок, порядок проведения

- •9. Статистические ряды распределения как форма представления результатов сводки и группировки материалов.

- •10. Вариационные ряды. Дискретные и интервальные ряды распределения. Варианта и частота (частость).

- •11. Количественный и качественный признаки. Понятие и виды измерений (три подхода).

- •12. Виды абсолютных и относительных величин, их единицы измерения.

- •13. Значение средних величин в психологическом исследовании. Виды и формы средних величин.

- •14. Структурные средние: мода и медиана; квартили, децили, перцинтили.

- •16. Графическое изображение вариационного ряда. Оценка вариационного ряда на ассиметрию с помощью коэффициента ассиметрии.

- •17. Кривые нормального распределения. Распределение Пуассона, биноминальное распределение.

- •18. Статистическая совокупность, единица совокупности.

- •19. Атрибутивный, альтернативный, количественный, основной, второстепенный признаки.

- •20. Понятие выборочного наблюдения. Задачи, решаемые на основе выборочного наблюдения.

- •21. Генеральная и выборочная совокупности. Способы отбора единиц в выборочную совокупность из генеральной совокупности. Повторный и бесповторный отбор.

- •23. Параметры (показатели) оценки генеральной совокупности: численность совокупности, предельная ошибка, границы среднего значения признака, доля альтернативного признака.

- •24. Способы распространения характеристик выборки на генеральную совокупность. Примеры использования выборочного наблюдения.

- •25. Роль и значение гипотез при проведении психологических исследований. Виды гипотез и порядок их разработки.

- •26. Статистическая гипотеза. Нулевая и альтернативная гипотезы.

- •27. Область принятия гипотезы. Общая схема проверки гипотез.

- •28. Ошибки при проверке гипотез. Проверка гипотез и доверительные интервалы.

- •29. Практическое применение гипотез.

- •30. Понятие корреляции и регрессии. Корреляционная зависимость как вид факторной зависимости.

- •31. Математические функции для описания зависимостей между изучаемыми показателями и их графическое отображение.

- •32. Порядок проведения корреляционно-регрессионного анализа.

- •33. Измерение связей неколичественных переменных с использованием коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендэлла; коэффициента взаимной сопряженности Пирсона.

- •32. Непараметрические методы оценки корреляционной связи показателей.

- •33. Определение точечного и интервального прогноза с использованием уравнений регрессии.

33. Измерение связей неколичественных переменных с использованием коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендэлла; коэффициента взаимной сопряженности Пирсона.

Важной характеристикой совместного распределения двух случайных величин является ковариация (или корреляционный момент). Ковариация являетcя совместным центральным моментом второго порядка. Ковариация определяется как математическое ожидание произведения отклонений случайных величин:

![]() ,

,

где

![]() — математическое ожидание.

— математическое ожидание.

Свойства

ковариации: Ковариация двух независимых

случайных величин

![]() и

и

![]() равна нулю.

равна нулю.

Абсолютная

величина ковариации двух случайных

величин

и

не превышает среднего геометрического

их дисперсий:

![]() [9].

[9].

Ковариация имеет размерность, равную произведению размерности случайных величин, то есть величина ковариации зависит от единиц измерения независимых величин. Данная особенность ковариации затрудняет её использование в целях корреляционного анализа.

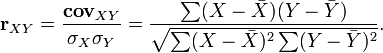

Для устранения недостатка ковариации был введён линейный коэффициент корреляции (или коэффициент корреляции Пирсона). Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле:

где

![]() ,

,

![]() — среднее значение выборок.

— среднее значение выборок.

Коэффициент корреляции изменяется в пределах от минус единицы до плюс единицы.

Линейный коэффициент корреляции связан с коэффициентом регрессии в виде следующей зависимости:

![]()

где

![]() — коэффициент регрессии,

— коэффициент регрессии,

![]() — среднеквадратическое отклонение

соответствующего факторного признака.

— среднеквадратическое отклонение

соответствующего факторного признака.

Для графического представления подобной связи можно использовать прямоугольную систему координат с осями, которые соответствуют обеим переменным. Каждая пара значений маркируется при помощи определенного символа. Такой график называется «диаграммой рассеяния».

Метод

вычисления коэффициента корреляции

зависит от вида шкалы, к которой относятся

переменные. Так, для измерения переменных

с интервальной и количественной шкалами

необходимо использовать коэффициент

корреляции Пирсона (корреляция моментов

произведений). Если по меньшей мере одна

из двух переменных имеет порядковую

шкалу, либо не является нормально

распределённой, необходимо использовать

ранговую корреляцию Спирмена или

![]() (тау) Кендалла. В случае, когда одна из

двух переменных является дихотомической,

используется точечная двухрядная

корреляция, а если обе переменные

являются дихотомическими: четырёхполевая

корреляция. Расчёт коэффициента

корреляции между двумя недихотомическими

переменными не лишён смысла только

тогда, когда связь между ними линейна

(однонаправлена).

(тау) Кендалла. В случае, когда одна из

двух переменных является дихотомической,

используется точечная двухрядная

корреляция, а если обе переменные

являются дихотомическими: четырёхполевая

корреляция. Расчёт коэффициента

корреляции между двумя недихотомическими

переменными не лишён смысла только

тогда, когда связь между ними линейна

(однонаправлена).

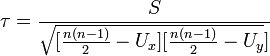

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла применяется для выявления взаимосвязи между качественными показателями, если их можно ранжировать. Значения показателя X выставляют в порядке возрастания и присваивают им ранги. Ранжируют значения показателя Y и рассчитывают коэффициент корреляции Кендалла:

![]() ,

,

где

![]() .

.

![]() — суммарное число наблюдений, следующих

за текущими наблюдениями с большим

значением рангов Y.

— суммарное число наблюдений, следующих

за текущими наблюдениями с большим

значением рангов Y.

![]() — суммарное число наблюдений, следующих

за текущими наблюдениями с меньшим

значением рангов Y. (равные ранги не

учитываются)

— суммарное число наблюдений, следующих

за текущими наблюдениями с меньшим

значением рангов Y. (равные ранги не

учитываются)

![]()

Если исследуемые данные повторяются (имеют одинаковые ранги), то в расчетах используется скорректированный коэффициент корреляции Кендалла:

![]()

![]()

![]() — число связанных рангов в ряду X и Y

соответственно.

— число связанных рангов в ряду X и Y

соответственно.

Коэффициент

ранговой корреляции Спирмена. Каждому

показателю X и Y присваивается ранг. На

основе полученных рангов рассчитываются

их разности

![]() и вычисляется коэффициент корреляции

Спирмена:

и вычисляется коэффициент корреляции

Спирмена:

![]()