2.2 Затухающие колебания

В случае затухающих колебаний на материальную точку кроме восстанавливающей силы Р действует сила сопротивления движению R, проекция на ось х которой:

![]() (2.16)

(2.16)

где α – коэффициент сопротивления движению.

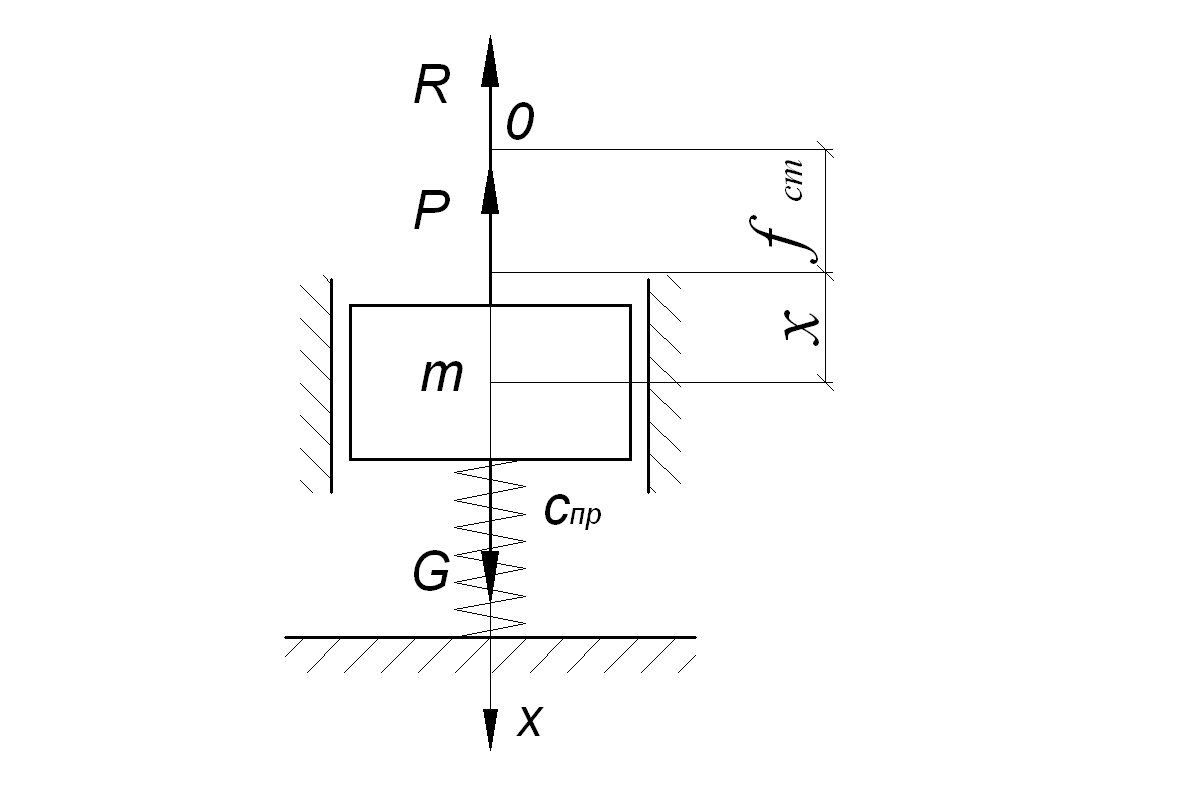

Рисунок 2.4 – Схема системы с учетом силы сопротивления

Составим дифференциальное уравнение движения материальной точки под действием сил Р и R (рисунок 2.4):

![]()

или

![]() (2.17)

(2.17)

Введем

обозначения

![]() ,

,

![]() ,

тогда уравнение движения примет вид:

,

тогда уравнение движения примет вид:

![]() (2.18)

(2.18)

Здесь n – коэффициент затухания.

Решение уравнения (2.18) будем искать в виде: , тогда , . Подставив полученные выражения в уравнение (2.18), получим характеристическое уравнение:

![]()

Корни характеристического уравнения равны:

![]() ,

,

![]()

Дальнейший ход решения зависит от соотношения величин n и к.

Рассмотрим первый случай, когда n < k (n = 0,4k = 0,113 рад/с). В этом случае корни характеристического уравнения – комплексные числа:

![]() ,

,

![]()

где

![]() –

циклическая частота затухающих колебаний.

–

циклическая частота затухающих колебаний.

Общее решение уравнения (2.18) в этом случае будет иметь вид:

![]() (2.19)

(2.19)

Введем вместо констант С1 и С2 другие постоянные А и β, положив:

Подставив эти значения С1 и С2 в уравнение (2.19), будем иметь:

![]() (2.20)

(2.20)

Движение,

определяемое уравнением (2.20), имеет

колебательный характер, так как координата

х

периодически изменяет свой знак

вследствие изменения знака синуса.

Множитель

![]() указывает на то, что амплитуда колебаний

с течением времени уменьшается.

указывает на то, что амплитуда колебаний

с течением времени уменьшается.

Величины А и β как постоянные интегрирования определяются по начальным условиям задачи. Чтобы найти А и β, продифференцируем уравнение (2.20) по времени:

![]() (2.21)

(2.21)

Подставим в уравнения (2.20) и (2.21) начальные условия движения: t = 0: x = x0, :

![]() ,

,

или

Откуда

(2.22)

(2.22)

![]() (2.23)

(2.23)

Для исходных данных получим:

![]() м.

м.

![]()

Период затухающих колебаний Т’ определяется по формуле:

![]() (2.24)

(2.24)

Тогда для исходных данных будем иметь:

![]() рад/с,

рад/с,

![]() с.

с.

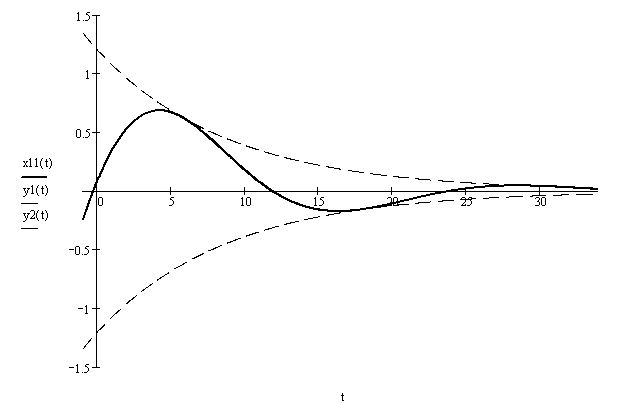

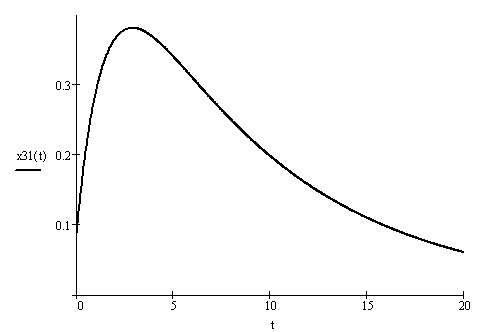

График затухающих колебаний в случае, когда n < k, изображен на рисунке 2.5.

Рисунок 1.5 – График затухающих колебаний

Рассмотрим второй случай, когда n > k (n = 1,4k = 0,396 рад/с).В этом случае корни характеристического уравнения (2.18) имеют вид:

![]() ,

(2.25)

,

(2.25)

И тогда решение уравнения (2.18) примет вид:

![]() (2.26)

(2.26)

Введем вместо постоянных интегрирования С1 и С2 новые В1 и В2, положив:

![]()

![]()

Подставим эти значения С1 и С2 в уравнение (2.26):

![]() .

.

Введем в полученное уравнение гиперболические функции:

![]() ,

, ![]()

Тогда получим уравнение:

![]()

Заменив В1 и В2 другими постоянными А и β по условию:

![]()

будем иметь уравнение движения в виде:

![]() (2.27)

(2.27)

Уравнение движения точки (2.27) показывает, что рассматриваемое движение точки не является колебательным, так как гиперболический синус не является периодической функцией.

Перепишем уравнение (2.26) в виде:

![]() (2.28)

(2.28)

где

![]() .

.

Продифференцировав последнее уравнение по времени, получим:

![]() (2.29)

(2.29)

Подставив в уравнения начальные условия, будем иметь:

![]()

![]()

Откуда константы интегрирования:

![]() ,

,

![]()

Для исходных данных получим следующие расчеты:

![]() рад/с;

рад/с;

![]() ,

,

![]()

И тогда уравнение движения (2.28) приобретает вид:

![]() (2.30)

(2.30)

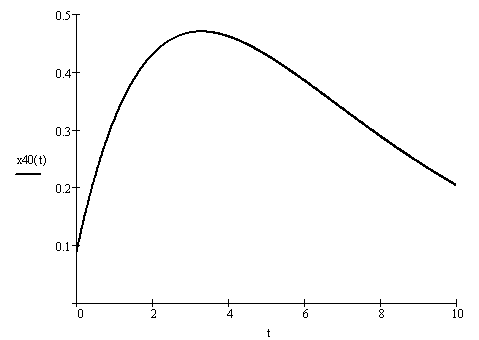

На

рисунке 2.6 показан график движения точки

с начальной скоростью![]() ,

имеющей направление, совпадающее с

направлением оси х.

Благодаря этой скорости точка сначала

удаляется от положения покоя, а затем

под действием восстанавливающей силы

постепенно приближается к этому

положению.

,

имеющей направление, совпадающее с

направлением оси х.

Благодаря этой скорости точка сначала

удаляется от положения покоя, а затем

под действием восстанавливающей силы

постепенно приближается к этому

положению.

Рисунок 2.6 – График апериодического движения при n > k

Рассмотрим третий возможный случай, когда n = k. В этом случае корни характеристического уравнения вещественны, отрицательны и равны:

![]()

Общее решение уравнения (2.18) имеет вид:

![]() (2.31)

(2.31)

Для определения констант интегрирования С1 и С2 продифференцируем последнее уравнение по времени:

![]() (2.32)

(2.32)

Подставим

в уравнения (2.31) и (2.32) начальные условия

движения: t

= 0:

x

= x0,

![]() :

:

![]()

откуда

![]() ,

,

![]()

Зная значения С1 и С2, получим уравнение движения в виде:

![]() (2.33)

(2.33)

Движение точки, определяемое уравнением (2.33), является также апериодическим. С учетом исходных данных оно получает вид:

![]() (2.34)

(2.34)

График движения согласно уравнению (2.34) показан на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – График апериодического движения при n = k