- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

- •Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

Варіант 24

1. Поняття інформаційного вибуху. Соціальна комунікація в умовах перенасичення інформаційного простору: умови, закономірності, тенденції.

2. Моделі масової комунікації (К.Левіна, Каца-Лазарсфельда, Вестлея – Макліна та ін.).

Модель, що запропонував К. Левін у 1947 р., мала такий набір елементів

структури.

1) селекціонер 1;

2) селекціонер 2;

3) вісті;

4) консервація інформації;

5) ключова особа;

6) особи.

Декілька інший перелік структурних елементів у 1955 р. запропонували Ф. Катц і П. Лазерсфельд у своїй моделі двосходинкового потоку інформації:

1) відправник;

2) передавач;

3) канал;

4) керівник думкою;

5) одержувач

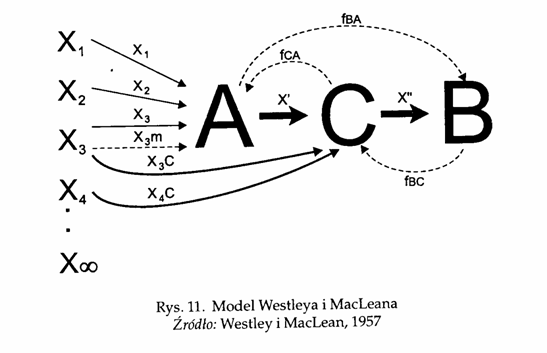

Модель селекції, або модель Вестлея-МакЛіна. Вестлей і МакЛін (1957) на своїй моделі комунікації, що належить до трансмісійного виду моделей, додали істотну характеристику, відсутню, скажімо, на моделі Шеннона - це наявність професіонального комунікатора (медійної інституції) (С), який опосередковує процес спілкування.

Висловлювання від А через посередника С, який доставляє його до В, зазнає певного опрацювання й моди-фікації. Комунікатор-посередник (С) враховує побажання А і потреби В. Завдання професіонального комунікатора С зблизити відправника й отримувача повідомлення, чого зробити самостійно вони не можуть. Комунікатор С працює на порозуміння між А та В. Така організація процесу спілкування неможлива під час комунікації "обличчям до обличчя", вона характерна для масової комунікації.

Затверджено на засіданні кафедри Реклами і зв’язків з громадськістю

Протокол №3 від 26.10.2011 р.

Зав.кафедрою _____________ І.Л. Пенчук

Класичний приватний університет Комплексна контрольна робота з дисципліни “Теорія та історія соціальних комунікацій”

Варіант 25

1. Усна комунікація. Функції природної мови та мовлення (О.Соколов). Комунікаційні барєри усної комунікації, їх класифікація.

Обычно схему устной коммуникации представляют подобной элементарной схеме коммуникационной деятельности), где имеются три участника: говорящий (источник речи) — речевое сообщение — слушающий (приемник речи). На самом деле картина оказывается более сложной, потому что в устной коммуникации задействованы одновременно два естественных канала: вербальный (речевой) и невербальный.

Язык и речь в совокупности выполняют две сущностные, т. е. неотделимо присущие им, функции: во-первых, коммуникационную (часто говорят — «коммуникативную»), во-вторых, мыслительную. Язык и речь, благодаря этим функциям, являются средствами и орудиями социальной коммуникации и личностного мышления.

Реализация коммуникационной функции устной коммуникации затрудняется коммуникационными барьерами — препятствиями на пути движения смысла от коммуниканта к реципиенту. Эти барьеры делятся на 4 класса:

1. Технический барьер в виде шумов и помех в искусственных коммуникационных каналах. Шумы имеют естественное происхождение, а помехи создаются умышленно. Из-за воздействия шумов и помех уменьшается различимость полезных сигналов и возникает актуальная задача распознавания сигналов на шумовом фоне. Эта задача актуальна для радиосвязи, проводной связи, видео-звукозаписи, компьютерной техники (вспомним компьютерные вирусы, засорение пространства Интернет) и окончательное решение ее вряд ли возможно, так как всякое новое поколение техники страдает своими «болезнями», неведомыми ранее.

2. Межъязыковый барьер возникает при несоответствии языков, кодовых систем, тезаурусов коммуниканта и реципиента. Это ситуация «Вавилонского столпотворения», когда люди говорят на разных языках и не могут понять друг друга.

В настоящее время насчитывается несколько тысяч стихийно возникших языков, наречий и диалектов. Главный ущерб, наносимый межъязыковым барьером, состоит не в том, что чужеземцы, сталкиваясь друг с другом, не могут объясниться на бытовые, торговые или военные темы. Здесь устное разноязычие преодолевается за счет невербального или иконического канала (если нет толмача-переводчика). Главная беда состоит в том, что в силу социально-мнемической функции, функции социализации и мировоззренческой функции естественный язык накладывает печать своеобразия на национальную культуру, общественное сознание, индивидуальное мировоззрение. Межъязыковые барьеры разделяют род человеческий на чуждые и враждующие друг с другом этносы, народы, нации. Манящий идеал межчеловеческой гармонии и мира оказывается не достижимым; разноязычное человечество не может быть единым человечеством.

Кардинальный способ преодоления межъязыкового барьера виделся в разработке искусственного языка между народного общения. Первым языком такого рода стал воляпюк, предложенный в 1879 г. в Германии И. М. Шлейером. Слова «естественных языков в нем видоизменялись и теряли опознаваемость, например, английское world — vol, speak — puk, отсюда volapuk — всемирный язык. Воляпюк оказался чересчур сложным для практического использования, поэтому в дальнейшем международные языки стали строиться на основe интернациональной лексики, преобразованной по вкусу авторов. Грамматика максимально упрощалась. Количество проектов к 30-м годам XX века исчислялось тремя сотнями. Образовалось научное направление интерлингвистика. Наиболее популярны следующие продукты интерлингвистики:

Эсперанто (основан в 1887 г. Л. Заменгофом, Польша);

Идо (реформированный Эсперанто, 1907 г., Франция);

Окциденталь (1921—1922 гг., автор Э. Валем, Эстония);

Новиаль (синтез идо и окциденталя, осуществленный Л. Есперсеном, Дания, в 1928 г.);

Интерлингва — создан в 1951 г. Ассоциацией международного вспомогательного языка в США.

Наиболее успешным проектом оказался язык Эсперанто, который заслуживает специального рассмотрения (см. раздел 4.2.4).

3. Социальный барьер возникает между людьми, говорящими на одном и том же естественном языке, но принадлежащими к различным социальным группам. Затруднено взаимопонимание разных поколений (споры «отцов» и «детей»), представителей разных классов и сословий, имеющих антагонистические интересы, жителей города и села, мужчин и женщин, людей с разным образовательным цензом и т. д. Сущность социального барьера не в различных социолектах, жаргонах, стилях речи, отличающих одну социальную группу от другой, а в различии ценностных ориентации, личного психофизиологического и житейского опыта, содержание групповой памяти.

Эти различия неустранимы, да и нет необходимости стремиться к их устранению, так как это привело бы к унылой унификации рода человеческого — «все на одно лицо».

4. Психологический барьер возникает вследствие искажений в перцепции, неизбежно сопровождающей коммуникацию. Перцепция, напомним, представляет собой познание (восприятие) коммуникантом и реципиентом друг друга. Это познание использует этические и эстетические критерии, ситуационные расчеты, привычные симпатии и антипатии. В результате в сознании общающихся людей формируется образ (имидж) партнера, который может быть привлекательным или отталкивающим, безразличным или волнующим и т. д. Большое значение имеет коммуникационная ситуация: являются ли люди равноправными сотрудниками, делающими общее дело, или они находятся в отношениях начальник — подчиненный и др. Кроме того, в сознании и коммуниканта, и реципиента всегда присутствует их собственный имидж, т. е. представление о себе самом.

2. Теорії «дифузії інновацій» та «зворотного звязку» (модель Дж.Райлі і Ф.Балля).

Затверджено на засіданні кафедри Реклами і зв’язків з громадськістю

Протокол №3 від 26.10.2011 р.

Зав.кафедрою _____________ І.Л. Пенчук