- •Л9 од Полупроводниковые детекторы излучения.

- •1 Зонная теория строения полупроводников в применении к ппд

- •2 Принцип работы ппд проводящего типа.

- •3 Принцип работы ппд с p-n переходом.

- •1 Зонная теория строения полупроводников в применении к ппд

- •2 Принцип работы ппд проводящего типа.

- •3 Принцип работы ппд с p-n переходом.

Л9 од Полупроводниковые детекторы излучения.

1 Зонная теория строения полупроводников в применении к ппд

2 Принцип работы ппд проводящего типа.

3 Принцип работы ппд с p-n переходом.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Зонная теория строения полупроводников в применении к ппд

Принцип работы полупроводникового детектора аналогичен принципу работы ИК, он основан на ионизации твердого тела, создаваемой излучением в чувствительном объеме, и, как следствие, изменением электрической проводимости этого тела.

Однако имеются существенные отличия в механизме образования носителей заряда, определяемые зонной структурой энергетического состояния электронов в ПП.

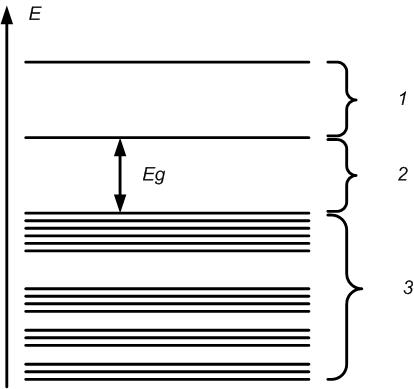

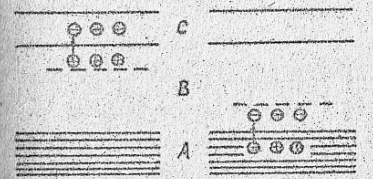

Рассмотрим часть зонной структуры кристалла, в которую входят самая верхняя энергетическая зона, содержащая электроны (А), а также расположенная над ней свободная от электронов зона (С). Зона А, содержащая электроны, носит название валентной зоны. Зона С называется зоной проводимости. Между ними находится запрещенная зона В, которая не имеет энергетических уровней. Электроны не в состоянии задерживаться в этой зоне, а могут лишь проскакивать ее, переходя из валентной зоны в зону проводимости и обратно.

рис. 1 Зонная структура кристала

Подобной энергетической структурой обладают, в частности, вещества, образованные элементами четвертой группы периодической системы – кремний и германий. Уних ширина запрещенной зоны соответственно 1,1 и 0,67эВ.

В отсутствие внешнего воздействия эти вещества обладают высоким электрическим сопротивлением.

Переход части электронов из валентной зоны в зону проводимости возможен в том случае, если кристалл получил извне дополнительную энергию, например от

тепла или от ионизирующего излучения.

Электроны, перешедшие в зону проводимости за счёт тепловой энергии, могут создавать темновой ток при приложении к кристаллу некоторого напряжения. Величина этого тока зависит от температуры и от ширины запрещённой зоны.

В зависимости от ширины запрещенной зоны кристаллы могут быть проводниками, изоляторами или полупроводниками. Если запрещённая зона больше 4 эВ имеем дело с изолятором, т.е. электроны из валентной зоны не переходят в зону проводимости. От 1 до 4 эВ – полупроводник, т.е. ограниченная часть электронов под действием тепла могут переходить в зону проводимости и обратно.

В качестве детекторов ионизирующих излучений используются, как правило, полупроводники, у которых темновой ток значительно меньше, чем ток, индуцированный ионизирующим излучением.

Характеристики некоторых полупроводников, применяемых для полупроводниковых детекторов

Вещество |

ρ г/см3 |

ω- эВ |

μ+ (см/с)/(В/см) |

μ- (см/с)/(В/см) |

τ+ с |

τ- с |

Si (300K) |

2,33 |

3,61 |

500 |

1300 |

2∙10-5 |

2∙10-5 |

Ge(77К) |

5,33 |

2,98 |

3,6·104 |

4,5·104 |

2∙10-5 |

2∙10-5 |

CdTe |

6,06 |

4,43 |

1000 |

80 |

10-6 |

2∙10-7 |

|

|

|

|

|

|

|

Воздух |

1,29∙10-6 |

34 |

1 |

1 |

- |

- |

Энергия образования пары «электрон-дырка» порядка ширины запрещённой зоны (2 – 3 эВ). В газах на образование пары ионов затрачивается ~ 34 эВ. Т.о., в расчёте на одинаковую поглощённую энергию в полупроводниковом детекторе образуется ~ на порядок больше носителей электрических зарядов, чем в чувствительном объёме ионизационной камеры. Плотность полупроводникового детектора ~ в 103 раз больше плотности газа ионизационной камеры, поэтому и поглощённая энергия (в расчёте на одинаковую плотность потока излучения) в полупроводниковом детекторе на несколько порядков больше, чем в газовом (т.е. ионизационный эффект в полупроводниковом детекторе будет на несколько порядков выше). Это определяет его высокую чувствительность при малых размерах. У полупроводниковых детекторов по сравнению с газовыми – высокая подвижность носителей заряда (например, в кремнии при комнатной температуре подвижность электронов ~1300 см2/В ∙ с, а дырок ~ 500 см2/В ∙ с, тогда как подвижность ионов в воздухе ~ 1 см2/В ∙ с). Высокая подвижность определяет малое время собирания электрических зарядов на электроды и, как следствие, – большую временную разрешающую способность детектора в счётно-импульсном режиме работы. Малое время собирания снижает вероятность рекомбинации положительных и отрицательных зарядов, а большая подвижность носителей заряда определяет большой ионизационный ток. Последнее позволяет использовать на несколько порядков меньшие внешние напряжения, чем в газовом счётчике.

Сказанное выше относится к чистым, беспримесным ПП. Получить такие сложно и дорого. Реальные ПП имеют хотя и небольшое количество примесей, которые создают разрешённые уровни в запрещенной зоне. Переходы электронов с этих уровней сильно увеличивают проводимость кристалла. При этом проводимость их определятся электронами (n –типа) или дырками – (р-типа).

Такие ПП из-за большого темнового тока не могут непосредственно использоваться в качестве детекторов ИИ.

Преимущества полупроводниковых детекторов:

Низкое рабочее напряжение;

Более высокая чувствительность, т.к. в = 31 эВ, а пп = 3 эВ и ещё в = 1,310-3 г/см2, пп = 3 г/см3. Чувствительность выше на 4 порядка.

Малые габариты.

Недостатки полупроводниковых детекторов:

Сложная технология;

Высокая стоимость;

Большая зависимость от температуры, т.к. темновой ток зависит от температуры