- •Лекция1. Тема 1. Предмет и метод курса

- •1.1. Развитие предмета экономической теории

- •Современные направления экономической теории

- •1.2.Формальная логика

- •1.3. Диалектика и ее основные принципы

- •1.4. Экономические модели и эксперименты

- •Тема 2. Базовые экономические понятия

- •2.1. Потребности, ресурсы, выбор

- •2.2. Производственные возможности, альтернативные издержки.

- •2.3. Экономический кругооборот

- •2.4. Основные ступени развития кономических систем

- •2.5. Современные экономические системы

- •Тема 3. Рыночная система: спрос и предложение

- •3.1. Рыночная система, трансакционные издержки

- •3.2. Спрос и закон спроса

- •3.3. Предложение и закон предложения

- •3.4. Равновесие спроса и предложения. Рыночная цена.

- •3.5. Государственное регулирование цен

- •3.6. Ценовая эластичность спроса

- •3.7. Перекрестная эластичность, эластичность по доходу, эластичность предложения

- •Тема 4. Поведение потребителя в рыночной экономике

- •Потребительский выбор и его особенности

- •4.2. Условия равновесия потребителя. Потребительский спрос

- •4.3. Кривая безразличия.

- •4.4. Бюджетные ограничения. Равновесие потребителя

- •Эффект дохода и эффект замещения

- •4.6. Взаимодополняемость и взаимозаменяемость товаров и услуг

- •Тема 5. Производство экономических благ

- •5.1. Закон убывающей предельной производительности

- •5.2. Правило наименьших издержек и Правило максимизации прибыли

- •5.3. Техническая и экономическая эффективность. Зона технического замещения

- •Равновесие производителя. Путь развития и экономия от масштаба

- •Глава 6. Фирма как совершенный конкурент

- •6.1. Экономическая природа фирмы

- •6.2. Анализ экономических организаций: основные концепции

- •6.3. Основные формы деловых предприятий

- •6.4. Фирма: постоянные и переменные издержки

- •6.5. Выручка и прибыль

- •6.6. Равновесие фирмы в краткосрочном периоде

- •6.7. Равновесие фирмы в долговременном периоде.

- •Тема 7. Типы рыночных структур: конкуренция и монополия

- •7.1. Классификация рыночных структур

- •7.2. Совершенная конкуренция

- •7.3. Характеристика чистой монополии

- •7.4.Определение цены и объема производства монополиста

- •7.5. Монополистическая конкуренция

- •Тема 8. Типы рыночных структур: олигополия и монопсония

- •8.1. Характерные черты олигополии

- •8.2. Дуополия. Равновесие Курно.

- •8.3.Теория игр в олигополии

- •8.4. Картель и тайный сговор в олигополии

- •8.5. Олигополистическое ценообразование

- •8.6. Монопсония и двухсторонняя монополия

- •8.7. Антимонопольное законодательство и регулирование монополий

- •Тема 9. Рынок труда. Распределение доходов

- •9.1. Предельная доходность труда

- •9.2. Рынок труда и его особенности

- •2. На заработную плату за наемный труд имеются разные взгляды со стороны наемных работников и работодателей.

- •9.3. Спрос и предложение труда. Определение среднего уровня заработной платы

- •9.4. Рабочее и свободное время

- •9.5. Кривая индивидуального предложения труда

- •9.6. Монопсония на рынке труда

- •9.7. Роль профсоюзов на рынке труда

- •9.8. Монополия профсоюза на рынке труда

- •9.9. Дифференциация ставок заработной платы.

- •9.10. Неравенство доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини

- •Тема 10. Рынки капитала и земли

- •10.1. Капитал, ссудный процент, инвестиции

- •10.2. Краткосрочные инвестиции

- •10.3. Долгосрочные инвестиции. Межвременное равновесие

- •10.4. Дисконтированнная стоимость

- •10.5. Предложение земли

- •10.6. Спрос на землю

- •10.7. Чистая экономическая (абсолютная) рента

- •10.8. Цена земли

- •Тема 11. Общее равновесие и экономическая эффективность

- •11.1. Анализ общего равновесия

- •11.2. Система уравнений общего равновесия

- •11.3. Выгоды торговли

- •11.4. Эффективность обмена (распределения)

- •11.5. Парето-эффективное распределение

- •11.6. Эффективность и справедливость

- •11.7. Эффективность производства

- •11.8. Кривая производственных возможностей. Эффективность выпуска

- •11.9. Общее равновесие и экономика благосостояния

- •Тема 12. Экономика информации, неопределенности и риска

- •12.1. Выбор в условиях неопределенности

- •12.2. Дисперсия. Стандартное отклонение

- •12.3. Снижение риска

- •12.4. Рынки с асимметричной информацией

- •12.5.Аукционы

- •12.6. Спекуляция и ее роль в экономике

- •12.7. Риск инвестиционных решений

- •12.8.Прибыль в условиях риска

- •Тема 13. Институциональные аспекты рыночного хозяйства

- •13.1. Правовые предпосылки рыночного хозяйства

- •13.2. Внешние эффекты.

- •13.3. Теорема Коуза

- •13.4. Контроль за загрязнением окружающей среды

- •13.5. Общественные блага.

- •13.6. Провалы рынка

- •Тема 14. Теория общественного выбора

- •14.1. Предпосылки теории общественного выбора

- •14.2. Общественный выбор в условиях прямой демократии

- •14.3.Модель медианного избирателя

- •14.4. Общественный выбор в условиях представительной демократии

- •14.5. Лоббизм. Парадогс голосования

- •14.6. Бюрократия и проблемы формирования конституционной экономики

- •14.7. "Провалы" (фиаско) государства (правительства)

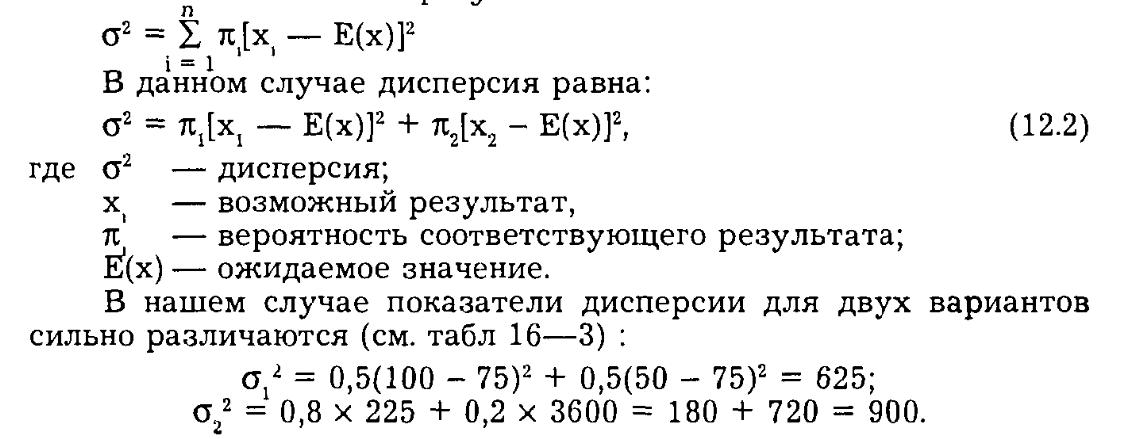

12.2. Дисперсия. Стандартное отклонение

Значит ли это, что для Шерлока Холмса оба варианта совершенно равноценны? Нет, и чтобы показать это, рассмотрим информацию об отклонениях от ожидаемых результатов (см. табл. 12—2), для чего используем критерии изменчивости- дисперсию и стандартное (среднеквадратичное) отклонение.

Дисперсия — средневзвешенная величина квадратов отклонений действительных результатов от ожидаемых:

Подсчитаем теперь стандартное отклонение.

Стандартное (среднеквадратичное) отклонение — это квадратный корень из дисперсии.

В первом случае стандартное отклонение равно 25, а во втором — 30 (см. табл. 12—3). Это означает, что второй вариант для Шерлока Холмса связан с большим риском, чем первый. Почему же тогда Шерлок Хомс не идет работать в Скотланд-ярд? Может быть, это связано с его отношением к риску?

Отношение к риску различно у разных людей. Есть люди, склонные к риску, есть его противники, а также те, кто к нему безразличен, нейтрален.

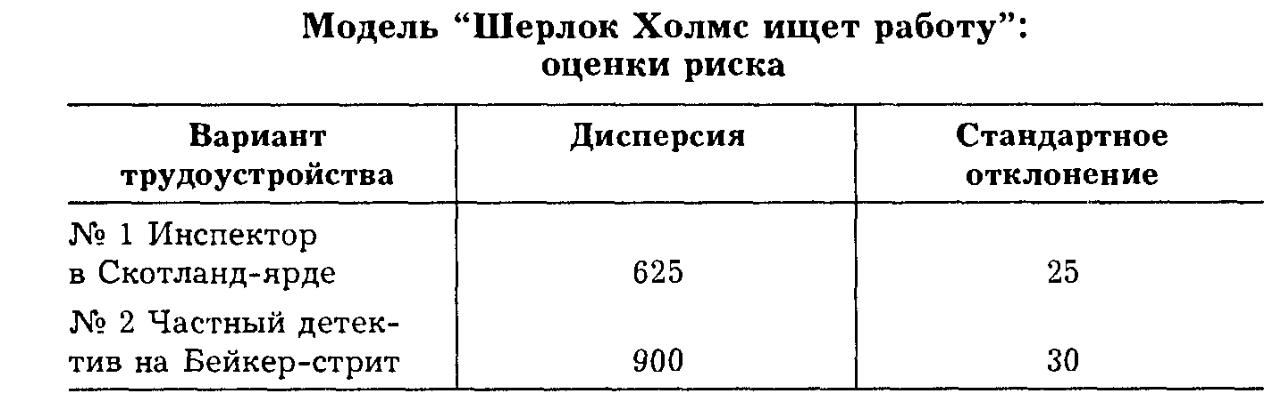

Противником риска (risk aversion) считается человек, который при данном ожидаемом доходе предпочтет определенный, гарантированный результат ряду неопределенных, рисковых результатов. У противников риска низкая предельная полезность дохода (см. рис. 12—1).

С ростом богатства прирост полезности уменьшается на каждое равновеликое прибавление богатства. Убывающая предельная полезность развивает в людях антипатию к риску. Поэтому нерасположенность к риску является типичной чертой большинства людей. Риск для них — серьезное испытание, пойти на которое они готовы лишь в том случае, если им предложат определенную компенсацию.

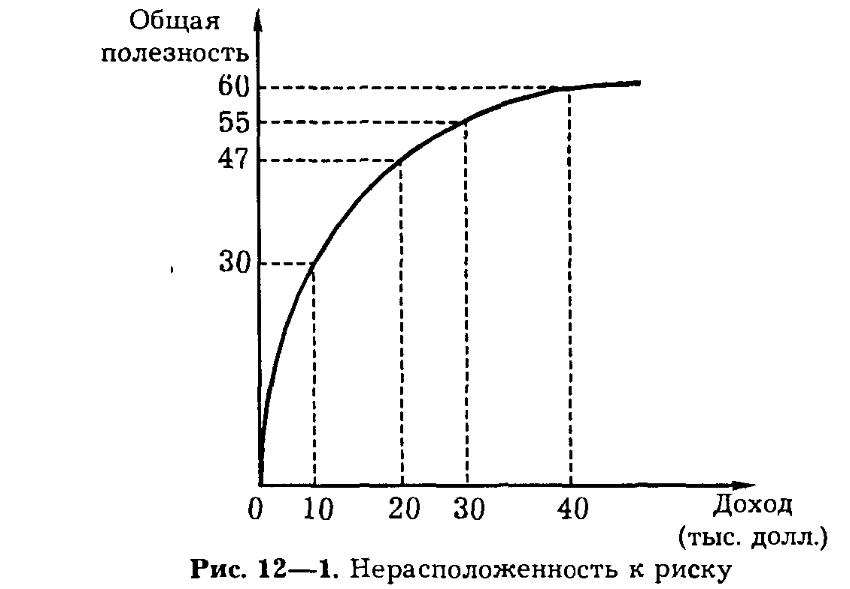

Нейтральным к риску (risk neutrality) считается человек, который при данном ожидаемом доходе безразличен к выбору между гарантированным и рисковым результатами. Для человека, нейтрального к риску, важна средняя прибыль. Поскольку она будет равна нулю (отклонения взаимно погашаются), то такая игра не вызовет у него интереса. Нейтральность к риску может быть интерпретирована как луч, выходящий из начала координат (см. рис. 12—2). Равномерное увеличение дохода вызывает и линейный рост общей полезности.

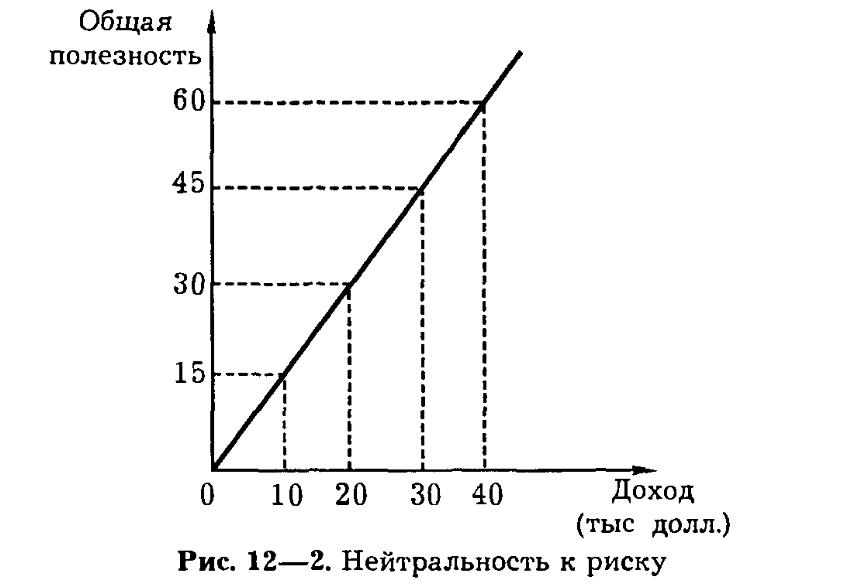

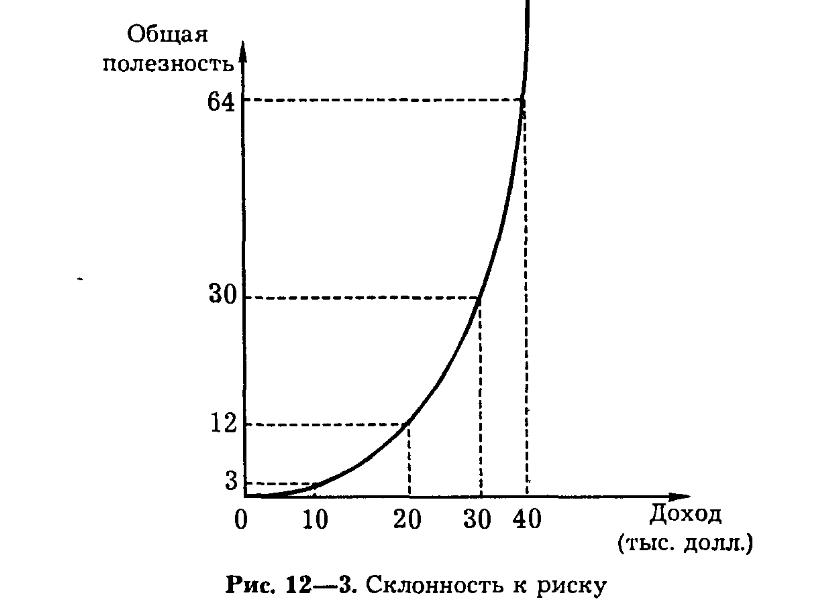

Склонным к риску (risk preference) считается человек, который при данном ожидаемом доходе предпочтет связанный с риском результат гарантированному результату. Любители риска получают удовольствие от азартной игры. К ним относятся люди, которые готовы отказаться от стабильного дохода ради удовольствия испытать судьбу. Обычно они переоценивают вероятность выигрыша.

Так как ставки возрастают с ростом дохода, то графически предрасположенность к риску может быть интерпретирована как парабола, резко поднимающаяся вверх (см. рис. 12—3).

Отношение к риску учитывают различные компании. Если жулики и авантюристы наживаются на тех, кто предпочитает риск, то страховые компании работают с людьми, не расположенными к риску.

12.3. Снижение риска

Существует четыре способа (метода) снижения риска: 1) диверсификация; 2) объединение риска или страхование; 3) распределение риска; 4) поиск информации.

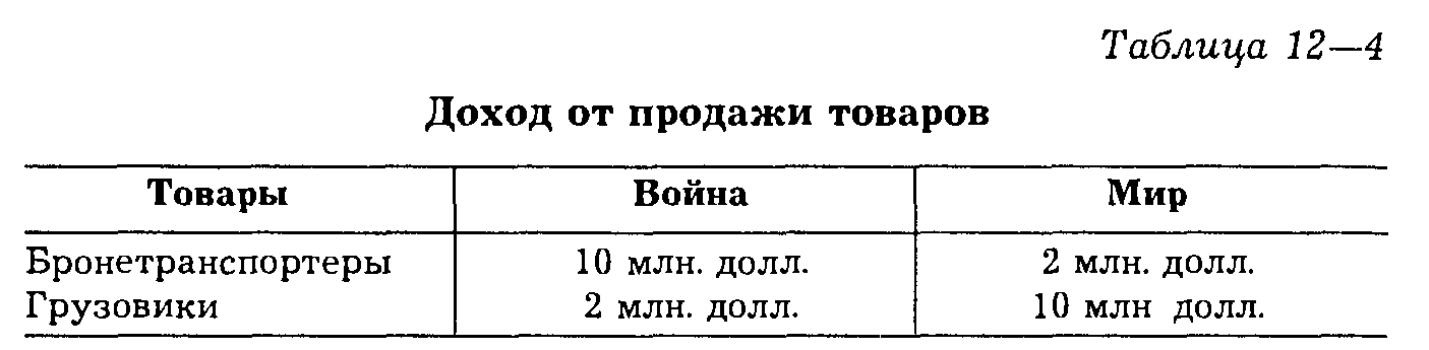

Диверсификация (diversification) — это метод, направленный на снижение риска путем распределения его между несколькими рисковыми товарами таким образом, что повышение риска от покупки (или продажи) одного означает снижение риска от покупки (или продажи) другого.

Допустим, компания "Тяни-толкай" экспортирует бронетранспортеры и грузовики в страны Персидского залива. В случае войны повышенным спросом будут пользоваться бронетранспортеры. Это принесет компании 10 млн. долл. дохода. Однако в таком случае упадет спрос на гражданскую продукцию. В частности, грузовиков в данных условиях удается продать лишь на 2 млн. долл. В ситуации, когда наступает мир, положение на рынках резко меняется: растет спрос на грузовики и снижается спрос на бронетранспортеры (см. табл. 12—4).

Диверсифицируя свое производство, компания "Тяни-толкай" компенсирует убытки и во время войны, и во время мира. Диверсификация не может полностью уничтожить риск, но она помогает его значительно снизить.

Объединение риска (risk pooling) — это метод, направленный на снижение риска путем превращения случайных убытков в относительно небольшие постоянные издержки. Он лежит в основе страхования. Болезни, стихийные бедствия, кражи и тому подобные непредвиденные обстоятельства связаны со значительными расходами. Смягчить последствия этих инцидентов помогает страхование.

Люди во всем мире страхуют жизнь и имущество от непредвиденных обстоятельств. Страховые взносы в США составляли в середине 80-х гг. 8% валового национального продукта (т.е. превышали сумму в 270 млрд. долл.).

Страховые компании организуют дело таким образом, чтобы сумма выплат и затраты на организацию страхового дела не превышали величины полученных взносов.

Главное условие эффективности объединения риска при страховании заключается в том, чтобы риски застрахованных лиц были независимыми друг от друга (или, как в случае диверсификации, имели разнонаправленную, отрицательную корреляцию).

Распределение риска (risk spreading) — это метод, при котором риск вероятного ущерба делится между участниками таким образом, что возможные потери каждого относительно невелики. Именно благодаря использованию данного метода финансово- промышленные группы не боятся идти на риск финансирования крупных проектов или новых направлений НИОКР.

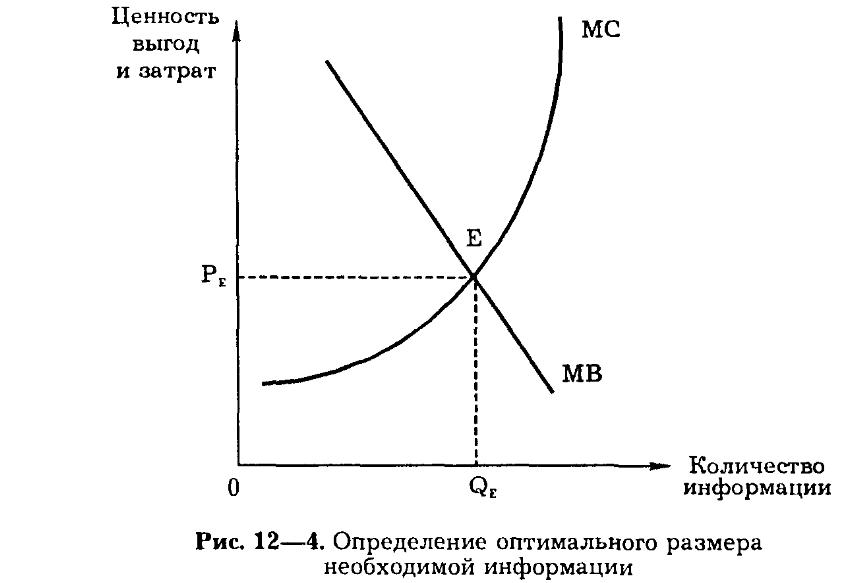

Поиск информации также способствует снижению риска. Мы уже отмечали, что большинство ошибочных решений связано с недостатком информации. Получение ее может значительно снизить величину риска.

Информация — редкое благо, за которое приходится платить. Поэтому, чтобы определить количество необходимой информации, следует сравнить ожидаемые от нее предельные выгоды с ожидаемыми предельными издержками, связанными с ее получением (см. рис. 12—4).

Количество (QE) и цена (РЕ) необходимой информации определяются точкой пересечения кривых ожидаемой от нее предельной выгоды (MB) и ожидаемых издержек (МС), связанных с ее получением.

Если ожидаемая выгода от покупки информации не превышает ожидаемых предельных издержек (MB > МС), то такую информацию необходимо приобрести. Если же наоборот (MB < МС), то от покупки такой дорогой информации лучше отказаться: дешевле будет сделать некоторые ошибки.