- •Лекция1. Тема 1. Предмет и метод курса

- •1.1. Развитие предмета экономической теории

- •Современные направления экономической теории

- •1.2.Формальная логика

- •1.3. Диалектика и ее основные принципы

- •1.4. Экономические модели и эксперименты

- •Тема 2. Базовые экономические понятия

- •2.1. Потребности, ресурсы, выбор

- •2.2. Производственные возможности, альтернативные издержки.

- •2.3. Экономический кругооборот

- •2.4. Основные ступени развития кономических систем

- •2.5. Современные экономические системы

- •Тема 3. Рыночная система: спрос и предложение

- •3.1. Рыночная система, трансакционные издержки

- •3.2. Спрос и закон спроса

- •3.3. Предложение и закон предложения

- •3.4. Равновесие спроса и предложения. Рыночная цена.

- •3.5. Государственное регулирование цен

- •3.6. Ценовая эластичность спроса

- •3.7. Перекрестная эластичность, эластичность по доходу, эластичность предложения

- •Тема 4. Поведение потребителя в рыночной экономике

- •Потребительский выбор и его особенности

- •4.2. Условия равновесия потребителя. Потребительский спрос

- •4.3. Кривая безразличия.

- •4.4. Бюджетные ограничения. Равновесие потребителя

- •Эффект дохода и эффект замещения

- •4.6. Взаимодополняемость и взаимозаменяемость товаров и услуг

- •Тема 5. Производство экономических благ

- •5.1. Закон убывающей предельной производительности

- •5.2. Правило наименьших издержек и Правило максимизации прибыли

- •5.3. Техническая и экономическая эффективность. Зона технического замещения

- •Равновесие производителя. Путь развития и экономия от масштаба

- •Глава 6. Фирма как совершенный конкурент

- •6.1. Экономическая природа фирмы

- •6.2. Анализ экономических организаций: основные концепции

- •6.3. Основные формы деловых предприятий

- •6.4. Фирма: постоянные и переменные издержки

- •6.5. Выручка и прибыль

- •6.6. Равновесие фирмы в краткосрочном периоде

- •6.7. Равновесие фирмы в долговременном периоде.

- •Тема 7. Типы рыночных структур: конкуренция и монополия

- •7.1. Классификация рыночных структур

- •7.2. Совершенная конкуренция

- •7.3. Характеристика чистой монополии

- •7.4.Определение цены и объема производства монополиста

- •7.5. Монополистическая конкуренция

- •Тема 8. Типы рыночных структур: олигополия и монопсония

- •8.1. Характерные черты олигополии

- •8.2. Дуополия. Равновесие Курно.

- •8.3.Теория игр в олигополии

- •8.4. Картель и тайный сговор в олигополии

- •8.5. Олигополистическое ценообразование

- •8.6. Монопсония и двухсторонняя монополия

- •8.7. Антимонопольное законодательство и регулирование монополий

- •Тема 9. Рынок труда. Распределение доходов

- •9.1. Предельная доходность труда

- •9.2. Рынок труда и его особенности

- •2. На заработную плату за наемный труд имеются разные взгляды со стороны наемных работников и работодателей.

- •9.3. Спрос и предложение труда. Определение среднего уровня заработной платы

- •9.4. Рабочее и свободное время

- •9.5. Кривая индивидуального предложения труда

- •9.6. Монопсония на рынке труда

- •9.7. Роль профсоюзов на рынке труда

- •9.8. Монополия профсоюза на рынке труда

- •9.9. Дифференциация ставок заработной платы.

- •9.10. Неравенство доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини

- •Тема 10. Рынки капитала и земли

- •10.1. Капитал, ссудный процент, инвестиции

- •10.2. Краткосрочные инвестиции

- •10.3. Долгосрочные инвестиции. Межвременное равновесие

- •10.4. Дисконтированнная стоимость

- •10.5. Предложение земли

- •10.6. Спрос на землю

- •10.7. Чистая экономическая (абсолютная) рента

- •10.8. Цена земли

- •Тема 11. Общее равновесие и экономическая эффективность

- •11.1. Анализ общего равновесия

- •11.2. Система уравнений общего равновесия

- •11.3. Выгоды торговли

- •11.4. Эффективность обмена (распределения)

- •11.5. Парето-эффективное распределение

- •11.6. Эффективность и справедливость

- •11.7. Эффективность производства

- •11.8. Кривая производственных возможностей. Эффективность выпуска

- •11.9. Общее равновесие и экономика благосостояния

- •Тема 12. Экономика информации, неопределенности и риска

- •12.1. Выбор в условиях неопределенности

- •12.2. Дисперсия. Стандартное отклонение

- •12.3. Снижение риска

- •12.4. Рынки с асимметричной информацией

- •12.5.Аукционы

- •12.6. Спекуляция и ее роль в экономике

- •12.7. Риск инвестиционных решений

- •12.8.Прибыль в условиях риска

- •Тема 13. Институциональные аспекты рыночного хозяйства

- •13.1. Правовые предпосылки рыночного хозяйства

- •13.2. Внешние эффекты.

- •13.3. Теорема Коуза

- •13.4. Контроль за загрязнением окружающей среды

- •13.5. Общественные блага.

- •13.6. Провалы рынка

- •Тема 14. Теория общественного выбора

- •14.1. Предпосылки теории общественного выбора

- •14.2. Общественный выбор в условиях прямой демократии

- •14.3.Модель медианного избирателя

- •14.4. Общественный выбор в условиях представительной демократии

- •14.5. Лоббизм. Парадогс голосования

- •14.6. Бюрократия и проблемы формирования конституционной экономики

- •14.7. "Провалы" (фиаско) государства (правительства)

5.3. Техническая и экономическая эффективность. Зона технического замещения

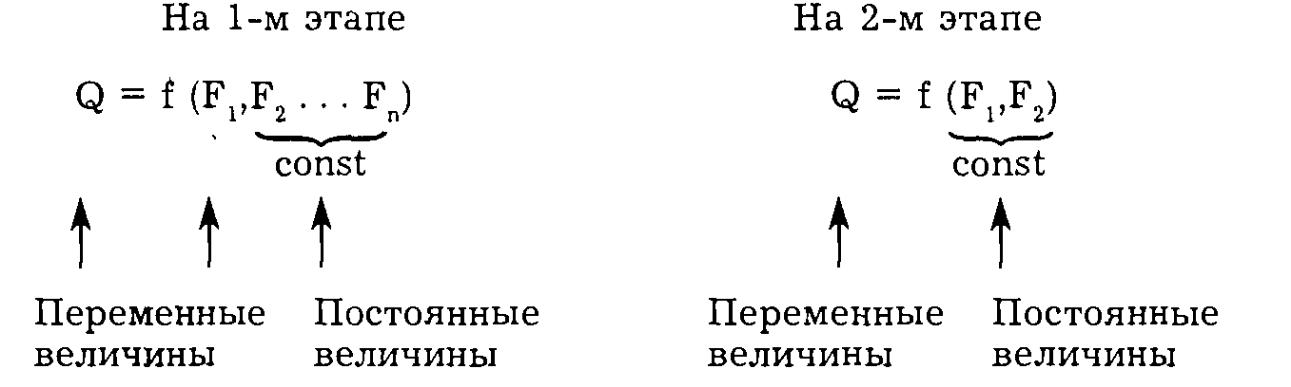

Сначала изменение объема производства предполагало изменение единственного ресурса F1 ,остальные ресурсы (F2 , F3 , ..., Fn ) были постоянными. Теперь предположим, что производственная функция состоит не из одного, а из двух переменных факторов (от других ресурсов мы пока абстрагируемся), а объем производства является величиной постоянной.

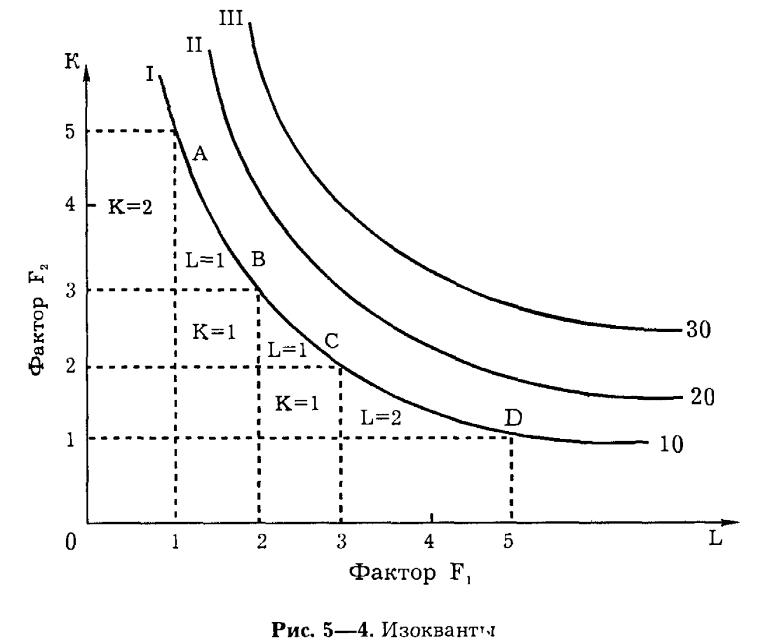

Предположим, что в производстве жевательной резинки используются только два ресурса F1 и F2, например труд и капитал (рис. 5—4). При заданной технологии один и тот же выпуск продукции (10 тыс. жевательных резинок) может быть обеспечен с большим применением капитала (как в точке А) или с большим привлечением труда (как в точке D). Возможны и промежуточные варианты (точки В и С). Если мы соединим все сочетания ресурсов, использование которых обеспечивает одинаковый объем выпуска продукции, то получатся изокванты. Если изокванта является непрерывной линией, то число возможных комбинаций ресурсов будет бесконечным, что обеспечивает чрезвычайную гибкость принимаемых фирмой решений по организации производства продукции.

Изокванта, или кривая постоянного (равного) продукта (isoquant), — бесконечное множество комбинаций факторов производства (ресурсов), обеспечивающих одинаковый выпуск продукции.

Изокванты для процесса производства означают то же, что и кривые безразличия для процесса потребления. Они обладают аналогичными свойствами: имеют отрицательный наклон, выпуклы относительно начала координат и не пересекаются друг с другом. Изокванта, лежащая выше и правее другой, представляет собой больший объем выпускаемой продукции, например 20 тыс. жевательных резинок, 30 тыс. штук и т.д. Однако, в отличие от кривых безразличия, где суммарное удовлетворение потребителя точно измерить нельзя, изокванты показывают реальные уровни производства: 10 тыс., 20 тыс., 30 тыс. и т. д.

Совокупность изоквант, каждая из которых показывает максимальный выпуск продукции, достигаемый при использовании определенных сочетаний ресурсов, называется картой изоквант (isoquant map).

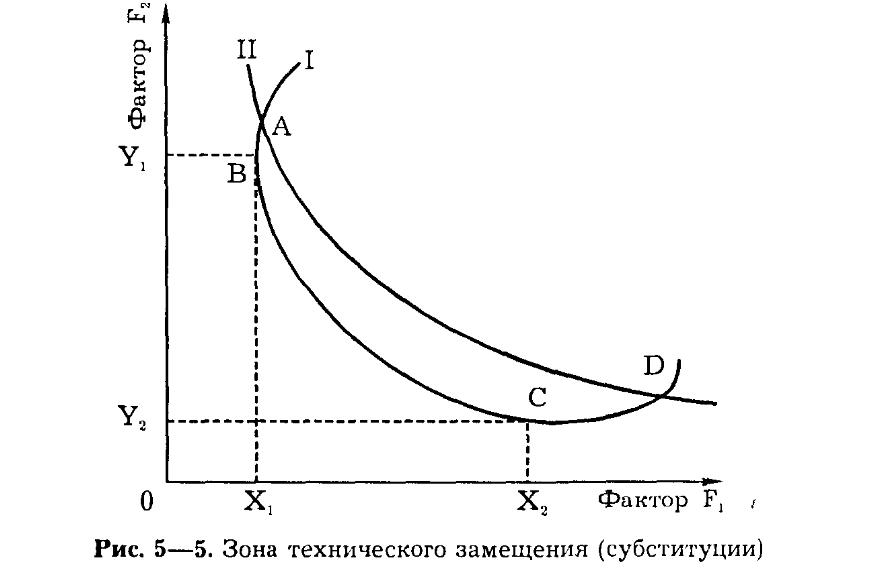

Мы будем рассматривать изокванты лишь в зоне технического замещения (или субституции), где изокванты низшего порядка не пересекаются с изоквантами более высокого уровня. Чтобы нагляднее проанализировать эту мысль, предположим обратное — пересечение изоквант (рис. 5—5). Допустим, изокванта I пересекает изокванту II в точках А и D. Это означает, что для производства меньшего количества продукции (например, 10 тыс. жевательных резинок) требуется столько же ресурсов, сколько было бы достаточно для производства большего количества продукции (например 20 тыс. резинок). Очевидно, что такая производственная комбинация неэффективна. Для рационального производителя проблема выбора оптимального сочетания ресурсов может быть поставлена лишь в пределах зоны технического замещения (субституции), т. е. в пределах кривой ВС. Именно эта область и будет предметом нашего анализа в дальнейшем.

Рассмотрим рис. 5—5. Увеличение затрат фактора F1 (труда) компенсирует уменьшение затрат фактора F2 (капитала). Угловой коэффициент изокванты показывает нам, как происходит техническое замещение (субституция) одного ресурса (капитала) другим (трудом). Поэтому абсолютное значение этого коэффициента характеризует предельную норму технического (или технологического) замещения (marginal rate of technical substution) — MRTS.

Предельная норма технического замещения MRTS аналогична предельной норме замещения (MRS) в теории поведения потребителя:

MRTSLK = dy/dx = ∆K/∆L (5.7)

В табл. 5—1 показано изменение предельной нормы технического замещения при росте затрат труда с 1 до 5. С увеличением затрат труда уменьшаются затраты капитала. Это означает, что уменьшается предельная производительность труда и увеличивается предельная производительность капитала, т. е.

MRTSLK = ∆K/∆L= MPL/MPk

Таблица 5-1. Изменение нормы технического замещения капитала трудом

-

Затраты труда

MRTSLK = ∆K/∆L

С 1 до 2

2

С 2 до 3

1

С 3 до 5

2

Уменьшение предельной нормы технического замещения одного фактора другим (в данном случае капитала трудом) свидетельствует о том, что эффективность использования любого ресурса ограничена. По мере замены капитала трудом отдача последнего (т. е. производительность труда) снижается. Аналогичная ситуация происходит и в ходе замены труда капиталом. Это означает, что

MPL x ∆L + MРk x ∆K = 0 (5/8)