- •630100 «Архитектура»

- •1. Расчет городского населения методом трудового баланса

- •2. Оптимизация соотношения отраслевого баланса производств с учетом ресурсного потенциала

- •3. Определение границ зоны влияния города-центра

- •4. Ландшафтный анализ территории

- •5. Районирование территории города по интенсивности связей

- •6. Размещение фокусов тяготения населения города

- •7. Определение средней удаленности городских территорий и населения относительно городского центра

- •8 . Оптимизация трассировки транспортных коммуникаций

- •9. Расчет емкости учреждений культурно-бытового обслуживания

- •10. Баланс емкости центров обслуживания

- •11. Баланс структуры жилого фонда на основе демографического состава семей

- •12. Определение максимально допустимой плотности жилого фонда и застройки при заданных санитарно-гигиенических параметрах

- •13. Оптимизация размещения жилой застройки в генеральном плане города по комплексу приведенных строительных и эксплуатационных затрат

- •14. Функциональное зонирование территории жилого района

- •15. Анализ условий размещения района реконструкции в плане города

- •16. Анализ и оценка территории

- •17. Анализ плотности распределения объектов по территории района

- •1 8. Функциональный анализ территории реконструируемого района городского центра

- •19. Определение участков прогнозируемого развития общественных и жилой функций

- •20. Определение территориально-пространственных резервов планировочной структуры города

- •21.Определение суммарной емкости объектов района по критерию транспортной емкости

- •22. Определение емкости и границ городских узловых районов

- •2 3. Определение границ территории размещения центров тяготения по условию доступности

- •2 4. Определение границ территории размещения объектов тяготения по условию соответствия потенциала места потребностям размещаемого объекта

- •25. Определение параметров территории объекта тяготения по затратам времени на перевозку грузов

- •26. Построение уличной сети методом моделирования движения

- •27. Построение картограмм затрат времени на передвижения

- •28. Графическое преобразование метрики городского пространства

- •29. Функциональное зонирование территории города на основе учета фактора доступности

- •30. Историко-генетический анализ планировочной организации территории региональных градостроительных систем

- •31. Морфологический анализ композиции города

- •3 2. Графический анализ композиционной структуры города

- •107031, Москва, ул. Рождественка, и

4. Ландшафтный анализ территории

Анализ рельефа является составным элементом комплексного ландшафтного анализа территории. В процессе анализа рельефа решаются следующие задачи:

А — территория дифференцируется по условиям градостроительного освоения (выделяются участки, пригодные для того или иного вида функционального использования; участки дифференцируются по размерам необходимых капиталовложений на освоение и эксплуатацию);

Б — определяются условия формирования композиционной структуры градостроительного объекта (определяются пространственно-визуальные характеристики территории).

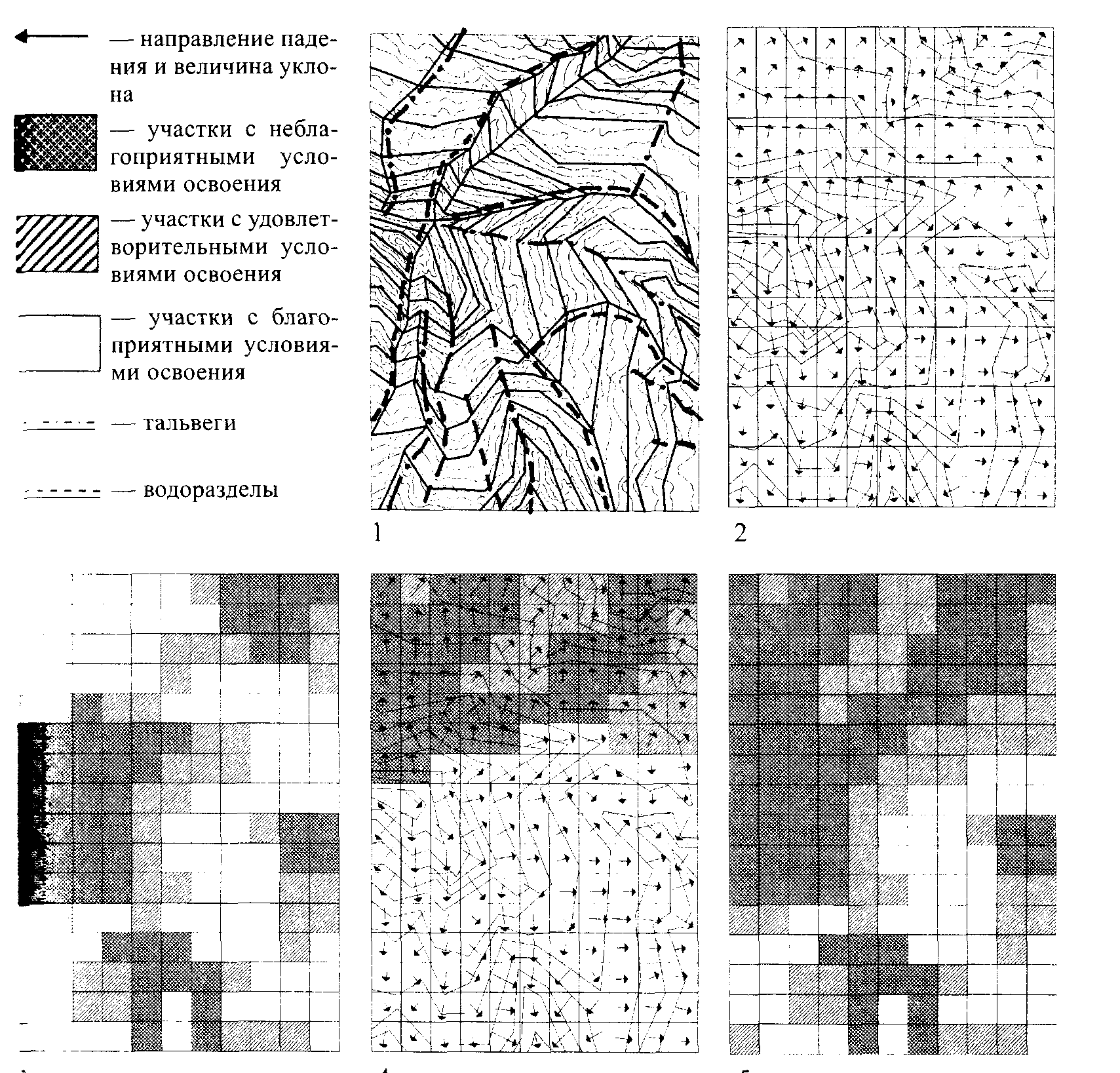

Анализ территории по пригодности ее для градостроительного освоения про-золится в следующей последовательности. На основе топографического плана . гроится генерализованный рельеф местности. Генерализация (обобщение) проводится с целью исключения излишней детализация, не влияющей на конечный результат. На генерализованном рельефе фиксируются водоразделы, тальвеги, :иошвы склонов, бровки обрывов (рис. 3.1).

13

Строится планограмма распределения территории по уклонам. Для этого на генерализованный рельеф накладывается регулярная сетка и в пределах каждой ее территориальной ячейки определяется средний уклон и направление падения рельефа (рис. 3.2). Рационально использовать шкалу уклонов, предусматривающую следующие градации: до 5%, от 5% до 10%, от 10% до 20%, от 20% до 30%, от 30% до 50% и свыше 50%.

На основе результатов анализа крутизны рельефа вся исследуемая территория зонируется по степени ее пригодности для того или иного вида функционального использования. При этом на основе нормативных характеристик выделяются площадки с благоприятными, удовлетворительными и неблагоприятными условиями освоения (рис. 3.3). В той же последовательности выделяются участки, различные по экспозиции склонов. По ориентации склонов территория подразделяется на участки, соответствующие восьми румбам (север, северо-восток, восток и т.д.) (рис. 3.4). На основе анализа территории по экспозиции склонов также выделяются площадки по степени благоприятности для того или иного вида функционального использования.

Строится результирующая сводная планограмма зонирования территория по степени ее пригодности, на которой выделяются и анализируются площадки для потенциального освоения. Выделенные площадки исследуются по критерию их функционального использования и характера трассировки магистральной уличной сети. На основе анализа принимается решение об исключении определенных участков территории из застройки: наиболее крутых и неблагоприятно ориентированных, неинсолируемых, затеняемых формами рельефа, расположенных вблизи глубоких оврагов, на неустойчивых склонах и т.д. В каждом конкретном случае эти факторы оцениваются в зависимости от общей градостроительной ситуации. Исключенные из застройки участки могут использоваться по другому функциональному назначению. На.рис. 3 приведен пример комплексного анализа рельефа для использования территории под жилую застройку.

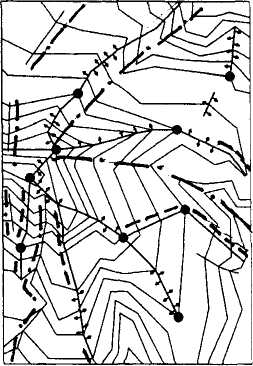

Анализ ландшафтных условий формирования композиционной структуры проводится в следующей последовательности. На основе генерализованного рельефа территории выявляются основные элементы, способные влиять на формирование градостроительной композиции градостроительного объекта. В процессе анализа выделяются пространственные компоненты, определяющие условия визуальных связей. К ним относятся топографические поверхности, единообразные по своему характеру. Границами этих поверхностей являются тальвеги, водоразделы, которые либо сочленяют, либо нарушают визуальные связи между двумя поверхностями. Выявляются природные доминанты — вершины, мысы, на которые опирается система ориентации. В результате выделяется совокупность соседних элементарных поверхностей, примыкающих друг к другу и образующих «емкости», полностью воспринимаемые с любой точки. На рис. 4 показана последовательность графического анализа пространственно-визуальных свойств территории. Результаты анализа могут служить основой для формирования градостроительной композиции — выделения основных направлений пространственных осей, системы композиционных узлов и т.д.

14

Этапы анализа и оценки рельефа территории. Выделение площадок под жилую истройку:

генерализация исходного рельефа; 2) планограмма распределения площадок по направлению мления и величине уклона; 3) зонирование территории (по величине уклонов) по степени при-■ дности для использования под жилую застройку; 4) планограмма распределения площадок по ■■•..•позиции склонов и степени пригодности для использования под жилую застройку; 5) сводная -_:анограмма зонирования территории по степени пригодности для использования под жилую •^стройку.

Ландшафтный анализ территории является основой принятия градо-. троительного решения по формированию всей планировочной структуры горо-:а как на уровне проектирования нового города, так и в условиях реконструкции. Анализ дает возможность оценивать соответствие функциональной и композиционной структур градостроительного объекта природной ситуации.

15

— линии отчетливого разграничения визуальных пространств

вспомогательные ограничительные линии

природные доминанты (вершины, мысы)

естественные пространственные оси

Рис. 4. Анализ пространственно-визуальных свойств ландшафта

И сточник: Крогиус В.Р. Город и рельеф. —М., 1979.