- •630100 «Архитектура»

- •1. Расчет городского населения методом трудового баланса

- •2. Оптимизация соотношения отраслевого баланса производств с учетом ресурсного потенциала

- •3. Определение границ зоны влияния города-центра

- •4. Ландшафтный анализ территории

- •5. Районирование территории города по интенсивности связей

- •6. Размещение фокусов тяготения населения города

- •7. Определение средней удаленности городских территорий и населения относительно городского центра

- •8 . Оптимизация трассировки транспортных коммуникаций

- •9. Расчет емкости учреждений культурно-бытового обслуживания

- •10. Баланс емкости центров обслуживания

- •11. Баланс структуры жилого фонда на основе демографического состава семей

- •12. Определение максимально допустимой плотности жилого фонда и застройки при заданных санитарно-гигиенических параметрах

- •13. Оптимизация размещения жилой застройки в генеральном плане города по комплексу приведенных строительных и эксплуатационных затрат

- •14. Функциональное зонирование территории жилого района

- •15. Анализ условий размещения района реконструкции в плане города

- •16. Анализ и оценка территории

- •17. Анализ плотности распределения объектов по территории района

- •1 8. Функциональный анализ территории реконструируемого района городского центра

- •19. Определение участков прогнозируемого развития общественных и жилой функций

- •20. Определение территориально-пространственных резервов планировочной структуры города

- •21.Определение суммарной емкости объектов района по критерию транспортной емкости

- •22. Определение емкости и границ городских узловых районов

- •2 3. Определение границ территории размещения центров тяготения по условию доступности

- •2 4. Определение границ территории размещения объектов тяготения по условию соответствия потенциала места потребностям размещаемого объекта

- •25. Определение параметров территории объекта тяготения по затратам времени на перевозку грузов

- •26. Построение уличной сети методом моделирования движения

- •27. Построение картограмм затрат времени на передвижения

- •28. Графическое преобразование метрики городского пространства

- •29. Функциональное зонирование территории города на основе учета фактора доступности

- •30. Историко-генетический анализ планировочной организации территории региональных градостроительных систем

- •31. Морфологический анализ композиции города

- •3 2. Графический анализ композиционной структуры города

- •107031, Москва, ул. Рождественка, и

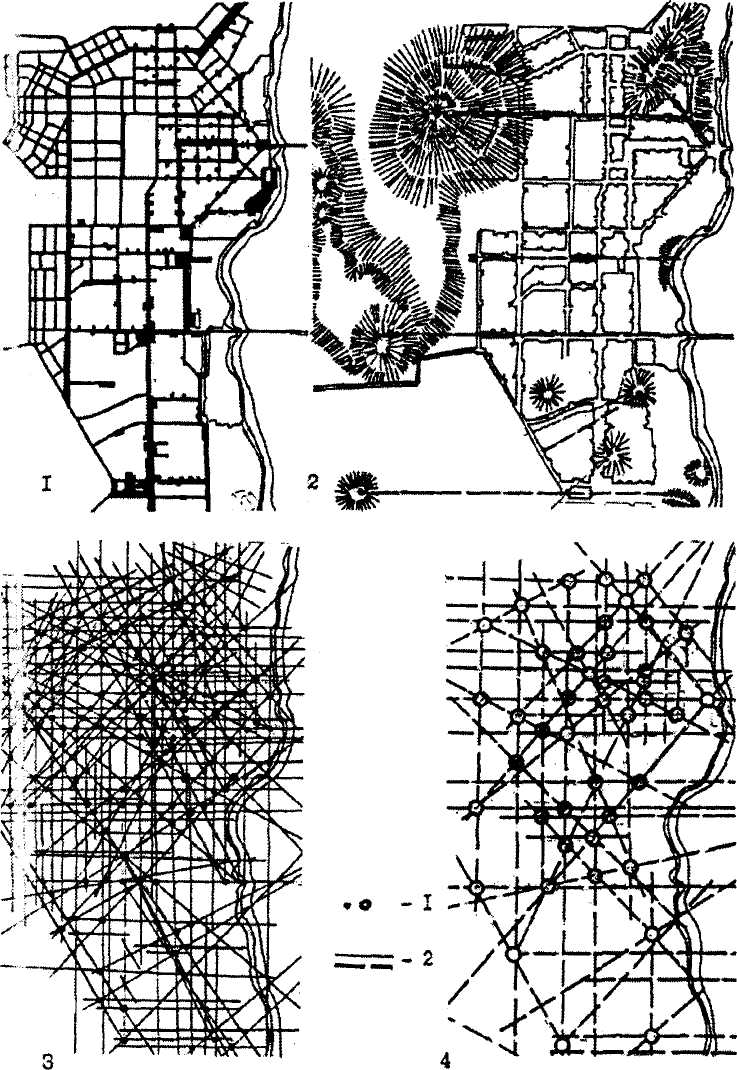

3 2. Графический анализ композиционной структуры города

Данный метод основывается на принципе многоуровневого построения композиционного каркаса. Суть метода заключается в последовательном построении композиционного каркаса на локальном, зональном и городском уровнях с последовательным переходом с одного уровня на другой. Метод складывается из последовательного выполнения трех этапов в соответствии с уровнями композиционного каркаса.

Первый этап. Построение композиционного каркаса локального уровня — включает покомпонентное выявление использования композиционных приемов на исследуемой территории. На отдельных чертежах последовательно выявляются: ансамблевые образования; ритмометрические закономерности застройки; характер уличных пространств, их контрастные и нюансные проявления; взаимодействие масс зданий и прилегающих к ним пространств.

При построении схемы ансамблевых образований выявляется расположение и взаимодействие композиционных осей, полученных на основе выделения сим-

104

метричных и асимметричных комплексов. Длина композиционных осей определяется до соприкосновения с застройкой или композиционным акцентом. Некоторые композиционные оси при этом вытягиваются в цепочки, что свидетельствует об их удлинении и принадлежности к композиционному каркасу более высокого уровня.

Схема ритмометрических особенностей застройки строится на учете повторяющихся зданий и пространств по их конфигурационному признаку. Каждый элемент ритмики или метрики обозначается как точка. Прямая, проходящая через эти точки, соединяет один ряд элементов. Дуга, соединяющая точки, показывает характер повторений. Схема ритмометрических построений дает возможность обнаружить акцентирование каких-либо композиционных осей более высокого уровня, определить характер учащения или разрежения ритмических построений — векторность композиционных осей, уяснить принцип чередования застройки и пространств.

Схема взаимодействия масс зданий и прилегающих к ним пространств строится, в основном, по магистральным направлениям движения. Она показывает парность расположения зданий и соответствующих им пространств. При этом определяется их конфигурация и действительная иерархия. Схема должна показать открытость и замкнутость планировочных образований.

Полученный композиционный каркас локального участка сопоставляется с рельефом местности, схемой функционирования данной территории и системой видимости архитектурно-планировочных объектов.

Второй этап. Построение композиционного каркаса зонального уровня включает объединение каркасов локальных участков. Помимо этого выявляются композиционные оси и направления, не входящие в каркасы локального уровня. Композиционные оси проводятся на всю территорию зоны независимо от окончания улиц. Особое внимание уделяется поворотам улиц, ибо здесь пересекаются две или более осей. Предполагается, что своими направлениями оси ориентируются на композиционно значимые участки планировки и помогают выявлять композиционные фокусы зоны.

Композиционными узлами считаются пересечения трех и более композиционных осей, так как пересечение двух осей в большинстве случаев случайно и не имеет композиционной значимости. Места пересечения большого количества композиционных осей свидетельствуют о наличии композиционного узла городского уровня. Построенная таким образом схема композиционного каркаса зонального уровня представляет собой густое переплетение композиционных осей и узлов (рис. 35.3). Она сопоставляется с функционально-планировочным зонированием территории и ландшафтом местности. Предполагается, что все наиболее значимые узлы планировочной структуры и особенности рельефа и озеленения в той или иной мере отразятся на композиционной структуре направлением осей или узлами.

Путем генерализации параллельных композиционных осей получаем композиционный каркас зонального уровня, адаптированный для перехода на уровень городской (рис. 35.4). Композиционные направления одной зоны, фиксирующи-

105

Рис. 35. Этапы композиционного анализа города:

1 — Система городских пространств; 2 — Взаимосвязь планировки с природными элементами: 3 — Композиционная сетка планировки зоны; 4 — Генерализованный композиционный каркас. (1) — композиционные узлы, (2) — композиционные оси

106

еся на территории другой, свидетельствуют о принадлежности к композиционному каркасу городского уровня.

Третий этап. Построение композиционного каркаса городского уровня предполагает те же операции, что и на зональном уровне. К числу различий можно отнести большую зависимость построения каркаса городского уровня от главных природных доминант и внешних связей. Особое внимание уделяется тем связям (осям), которые ориентированы на природные композиционные акценты, на искусственные сооружения и вертикальные доминанты.

Данный метод применим для анализа градостроительной композиции как существующих, так и проектируемых градостроительных объектов. Главное отличие составляет последовательность построения уровней композиционной структуры. Так при проектировании порядок должен соблюдаться соответственно стадиям проектирования и ведется «от общего к частному», т.е. от построения композиционного

каркаса городского уровня и последовательного перехода к фрагментам будущей планировки. При построении композиционной структуры существующего города используется принцип «от частного к общему», то есть от построения композиционного каркаса локального участка к каркасу городского уровня.

Источник: Иванов В. И. Композиционная структура планировки новых промышленных городов, 1989.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы рассмотрели некоторые количественные и графоаналитические методы исследования градостроительных систем разного уровня. Естественно, что представленный материал далеко не исчерпывает весь спектр разработанных на сегодняшний день методов, позволяющих объективизировать градостроительную информацию. В данном учебном пособии авторы стремились показать, что многие исследовательские и проектные градостроительные задачи могут быть решены на основе точного знания принципов и закономерностей функционирования градостроительного объекта, выявления взаимозависимости и взаимосвязей его элементов и подсистем.

Конечно, получаемые с использованием того или иного метода решения не являются абсолютными, так как город как объект проектирования представляет собой сложную, непрерывно развивающуюся в пространстве и во времени систему, все элементы которой в той или иной степени взаимосвязаны друг с другом. Градостроительное проектирование есть процесс учета влияния многих факторов, и никакое решение, основанное на учете только их части, не может

107

быть объективным и окончательным. Однако выявление механизма работы каждого отдельного фактора, определение закономерностей его влияния на всю градостроительную систему в целом, безусловно, способствуют принятию более обоснованных и аргументированных проектных решений.

Представленные в пособии методы являются инструментом, с помощью которого знания о механизме функционирования того или иного элемента градостроительной системы, его взаимосвязи с другими элементами могут быть реализованы в проектном решении, принятие которого основывается не на здравом смысле, интуиции или опыте, но на точном знании принципов и законов формирования города, как сложной системы. Другими словами, точные количественные и графоаналитические методы градостроительного анализа, с одной стороны, способствуют более глубокому пониманию закономерностей формирования и развития города и его элементов и повышению обоснованности проектной деятельности в целом — с другой.

ЛИТЕРАТУРА

Основы теории градостроительства (Яргина З.Н., Косицкий Я.В., Владимиров В.В.. Гутнов А.Э., Микулина Е.М., Сосновский В.А.), М. 1986.

Говоренкова Т.М., Моисеев ЮМ. Применение графоаналитических методов для решения градостроительных задач М. 1987.

Графоаналитический метод в градостроительных исследованиях и проектировании. ( Якшин A.M., Говоренкова Т.М., Каган М.И. и др.), 1979.

Мерлен П. Город. Количественные методы анализа —М. 1977.

Сосновский В.А. Планировка городов. М., 1988.

Сосновский В.А. Методы градостроительного анализа. М., 1993.

Тойн П., Ньюби П. Методы географических исследований. (Экономическая геогра фия. Вып. 2)М., 1977.

Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии. М. 1968. 9.Яргина З.Н. Градостроительный анализ. М., 1984.

10. Яргина З.Н., Сосновский В.А. Практические задачи градостроительного анализа. — М. 1986.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Область применения количественных и графоаналитических методов 4

Расчет городского населения методом трудового баланса 7

Оптимизация соотношения отраслевого баланса производств с учетом ресурсного потенциала 9

Определение границ зоны влияния города-центра 10

Ландшафтный анализ территории 13

Районирование территории города по интенсивности связей 16

Размещение фокусов тяготения населения города 19

Определение средней удаленности городских территорий и населения относительно городского центра 24

Оптимизация трассировки транспортных коммуникаций 27

Расчет емкости учреждений культурно-бытового обслуживания 29

Баланс емкости центров обслуживания 30

Баланс структуры жилого фонда на основе демографического состава семей ... 33

Определение максимально допустимой плотности жилого фонда и застройки

при заданных санитарно-гигиенических параметрах 35

13. Оптимизация размещения жилой застройки в генеральном плане города

по комплексу приведенных строительных и эксплуатационных затрат 38

14. Функциональное зонирование территории жилого района 44

Анализ условий размещения района реконструкции в плане города 48

Анализ и оценка территории и застройки района реконструкции 51

Анализ плотности распределения объектов по территории района 54

Функциональный анализ территории реконструируемого района 58

Определение участков прогнозируемого развития общественных и жилой функций 63

Определение территориально-пространственных резервов планировочной структуры города 68

Определение суммарной емкости объектов района по критерию транспортной емкости 71

Определение емкости и границ городских узловых районов 73

Определение границ территории размещения центров тяготения по условию доступности 75

ПО

Определение границ территории размещения объектов тяготения по условию соответствия потенциала места потребностям размещаемого объекта 79

Определение параметров территории объекта тяготения по затратам времени

на перевозку грузов 81

Построение уличной сети методом моделирования движения 83

Построение картограмм затрат времени на передвижения 86

Графическое преобразование метрики городского пространства 90

Функциональное зонирование территории города на основе учета фактора доступности 94

Историко-генетический анализ планировочной организации региональных градостроительных систем 98

Морфологический анализ композиции города 101

32. Графический анализ композиционной структуры города 104

Заключение 107

Литература 109

Учебное издание Сосновский Владимир Аркадьевич, Русакова Наталья Сергеевна

Прикладные методы градостроительных исследований

Редакторы И.В. Попова, К.Б. Санкина Верстка А.В. Агнистиков

Подписано в печать 20.12.2005. Формат 70x100 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,1. Уч.-изд. л. 9,7. Тираж 2000 экз. Изд. № А-129. Заказ № 1823

ООО Издательство «Архитектура-С»