- •630100 «Архитектура»

- •1. Расчет городского населения методом трудового баланса

- •2. Оптимизация соотношения отраслевого баланса производств с учетом ресурсного потенциала

- •3. Определение границ зоны влияния города-центра

- •4. Ландшафтный анализ территории

- •5. Районирование территории города по интенсивности связей

- •6. Размещение фокусов тяготения населения города

- •7. Определение средней удаленности городских территорий и населения относительно городского центра

- •8 . Оптимизация трассировки транспортных коммуникаций

- •9. Расчет емкости учреждений культурно-бытового обслуживания

- •10. Баланс емкости центров обслуживания

- •11. Баланс структуры жилого фонда на основе демографического состава семей

- •12. Определение максимально допустимой плотности жилого фонда и застройки при заданных санитарно-гигиенических параметрах

- •13. Оптимизация размещения жилой застройки в генеральном плане города по комплексу приведенных строительных и эксплуатационных затрат

- •14. Функциональное зонирование территории жилого района

- •15. Анализ условий размещения района реконструкции в плане города

- •16. Анализ и оценка территории

- •17. Анализ плотности распределения объектов по территории района

- •1 8. Функциональный анализ территории реконструируемого района городского центра

- •19. Определение участков прогнозируемого развития общественных и жилой функций

- •20. Определение территориально-пространственных резервов планировочной структуры города

- •21.Определение суммарной емкости объектов района по критерию транспортной емкости

- •22. Определение емкости и границ городских узловых районов

- •2 3. Определение границ территории размещения центров тяготения по условию доступности

- •2 4. Определение границ территории размещения объектов тяготения по условию соответствия потенциала места потребностям размещаемого объекта

- •25. Определение параметров территории объекта тяготения по затратам времени на перевозку грузов

- •26. Построение уличной сети методом моделирования движения

- •27. Построение картограмм затрат времени на передвижения

- •28. Графическое преобразование метрики городского пространства

- •29. Функциональное зонирование территории города на основе учета фактора доступности

- •30. Историко-генетический анализ планировочной организации территории региональных градостроительных систем

- •31. Морфологический анализ композиции города

- •3 2. Графический анализ композиционной структуры города

- •107031, Москва, ул. Рождественка, и

17. Анализ плотности распределения объектов по территории района

При анализе плотности решается проблема определения действительных функциональных границ зоны влияния пространственно распределенных объектов. Областями решения задачи являются: анализ плотности распределения исследуемых элементов или интересующего нас признака по территории (например, плотность населения, плотность размещения объектов обслуживания и др.);

54

зыделение зоны наивысшей концентрации объектов (например, выделение функциональных границ городского центра); зонирование территории по условиям обслуживания; анализ плотности движения и др.

Для решения задачи используется графоаналитический аппарат и проделыва-ются нижеследующие операции. Исследуемые элементы представляются в виде точечной планограммы (рис. 18.1), которая на основе регулярной сетки приводится к формализованному виду. В каждой территориальной ячейке подсчитывается количество элементов и полученное число выставляется в соответствующую ячейку (рис. 18.2). Определяется непрерывное поле «ближайшего соседства», в результате чего устанавливаются и учитываются взаимосвязи каждой территориальной ячейки со всеми окружающими ее ячейками. Для этого определяется выровненное значение исследуемого признака в каждой ячейке, для чего подсчитывается среднее арифметическое от суммы удвоенного значения признака в исследуемой ячейке и в восьми окружающих ее ячейках. Так как в данном случае нам необходимо определять относительные (а не абсолютные) величины, характеризующие не ко-тичество элементов в каждой территориальной ячейке, а их соотношение с другими, можно не определять среднее значение признака в каждой ячейке. Достаточно к удвоенному значению признака в исследуемой ячейке прибавить значения признака в восьми окружающих ее ячейках (рис. 18.3).

Устанавливается иерархическая последовательность присоединения ячеек "ланограммы. Для этого ячейке с наивысшим показателем плотности объектов признака) присваивается номер 1. К ней с номером 2 присоединяется соседняя, ближайшая к ней ячейка, имеющая наибольшее значение плотности объектов, и так далее, пока все пространство, занятое объектами, не будет ранжировано. Полученные номера ячеек фиксируются на планограмме (рис. 18.4). Если ячейки с большими числовыми значениями оказываются изолированными друг от друга ячейками с меньшими числовыми значениями, последние «присоединяются» до момента «сращивания» с первыми. Затем присоединение продолжается по общему правилу.

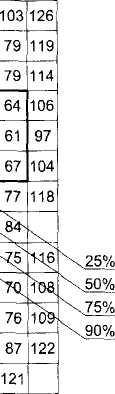

По результатам анализа строится характеристическая кривая Лоренца. Для этого на графике в прямоугольных координатах откладываются в соответствии с иерархией присоединения кумулятивные значения территории и числа объектов рис. 18.5). Откладывается сначала значение ячейки, имеющей первый номер, затем сумма ячеек, имеющих первый и второй номера, и т.д. Для определения функциональных границ зоны распределения элементов достаточно оконтурить территорию, в пределах которой размещено 75% или 90% элементов (в зависимости 'т требуемой точности). На планограмме (рис. 18.4) оконтуривается такое количество ячеек, в котором размещены требуемое количество элементов. Площадь полученной территории показывает функциональные границы зоны распределения элементов, а конфигурация территории — характер их распределения.

Данный метод интересен тем, что в наглядном виде в графической форме позволяет описать интенсивность освоения территории, проанализировать плотность распределения исследуемого признака и выявить границы распределения ^того признака.

55

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

1 |

|

_J —1 |

|

|

//' ■ y'/ '" |

/j |

J |

|||

|

|

|||||||||

|

|

w |

3 |

1 1 |

2~[з |

1 |

|

|||

|

|

1 |

2 |

3 |

2 3 |

8 |

6 |

|

|

|

|

CO ГО |

3 |

6 |

7 |

3 |

10 |

3 |

1 |

|

|

|

4 |

10 |

13 |

14 |

8 |

4 |

2 |

|||

|

|

|

3 |

5 |

8 |

5 |

7 |

6 |

1 |

|

|

6 |

10 |

8 |

5 |

2 |

1 |

|

|

||

|

|

4 |

4 |

5 |

iP |

8 |

3 |

4 |

|

|

|

2 |

7 |

8 |

0 |

6 |

3 |

3 |

|

||

|

|

|

8 |

5 |

о |

6 |

8 |

3 |

2 |

|

|

4 |

3 |

3 |

5 |

1 |

4 |

-I |

|

||

|

|

1 |

2 |

3 |

|

2 |

1 |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

Рис.]8. Выявление концентрации распределения элементов по территории. 1 — точечная планограмма распределения элементов, 2 — формализованная цифровая планограмм:: распределения элементов, 3 — планограмма выровненных значений распределения элементов, 4 -иерархия присоединения и выделение ареалоь распределения элементов (территории, содержащие соответственно, 25%, 50%, 75% и 90% элементов' 5 — кривая Лоренца, характеризующая неравномерность распределения элементов по территории.

|

1 |

4 |

5 |

4 |

3 |

5 |

6 |

4 |

1 |

1 |

4 |

11 |

15 |

13 |

16 |

24 |

23 |

|

1 |

3 |

10 |

23 |

31 |

30 |

39 |

46 |

40 |

14 |

2 |

6 |

17 |

37 |

56 |

68 |

71 |

69 |

45 |

17 |

3 |

5 |

18 |

37 |

65 |

84 |

89 |

68 |

46 |

19 |

4 |

3 |

10 |

44 |

72 |

86 |

75 |

59 |

37 |

15 |

3 |

4 |

19 |

47 |

71 |

69 |

58 |

43 |

25 |

12 |

1 |

6 |

27 |

48 |

65 |

64 |

55 |

38 |

20 |

8 |

|

6 |

27 |

48 |

60 |

58 |

55 |

47 |

29 |

12 |

2 |

2 |

21 |

45 |

51 |

47 |

46 |

47 |

28 |

15 |

3 |

1 |

7 |

30 |

34 |

31 |

33 |

26 |

26 |

12 |

3 |

1 |

8 |

15 |

18 |

14 |

11 |

14 |

10 |

6 |

1 |

1 |

3 |

6 |

5 |

3 |

2 |

3 |

3 |

1 |

|

93

82

120

65

107

9 1

1

60

51

58

9 0

0

115

123 124

127 113

101

80

57

2 5:

5:

95

68

![]()

55

98

74

73

111

7

2

110

2

110

56

66

29? =36= =7+

4 8

8

49

78

112

117

%1

100+

50--40--30-

4

10+

3000-

m О

Н2500-

I ш

Ш2000-

ко.

itrir

1ЛИЧЕСТ Ю КВАДР VTOB

/0 8U 90 100%

36

Математическим

методом выявления плотности и характера

просгране i

венного

распределения элементов является метод

«ближайшего соседства- Клаг-I.:—Эванса.

Суть метода заключается в определении

степени концентрации р.^--?еделенных по

территории элементов. Этот метод дает

возможность численного выражения

любого распределения и заключается в

измерении расстояния о: 1-ждой

точки до ближайшей к ней. Вся совокупность

полученных значений ог> г-еделяет

характер распределения элементов в

пространстве, численное выражение

которого может быть получено из

соотношения:

Математическим

методом выявления плотности и характера

просгране i

венного

распределения элементов является метод

«ближайшего соседства- Клаг-I.:—Эванса.

Суть метода заключается в определении

степени концентрации р.^--?еделенных по

территории элементов. Этот метод дает

возможность численного выражения

любого распределения и заключается в

измерении расстояния о: 1-ждой

точки до ближайшей к ней. Вся совокупность

полученных значений ог> г-еделяет

характер распределения элементов в

пространстве, численное выражение

которого может быть получено из

соотношения:

г :е: Rn — статистика распределения; D — среднее расстояние между ближайши-v.n соседями; А — изучаемая территория в тех же единицах измерения; N — число точек на изучаемой территории.

Значения находятся в пределах от 0 до 2,15. Если точки скучены, R = 0, если т^чки равномерно распределены по территории — R = 2,15.

Если точки распределены случайно, R = 1,0. Таким образом, на непрерывной числовой шкале можно фиксировать с учетом смысла экстремальных значений г 0 до 2,15) любое распределение элементов в пространстве.

Модификация описанного метода разработана для выделения композиционного каркаса и определения характера и направлений его развития в связи с тер-гиториальным ростом города [4]. Данная модификация основывается на допущении адекватности функциональной и композиционной структур города и связна с выделением функционального каркаса и определением на этой основе • омпозиционного каркаса. Процедура выделения функционального каркаса опи-:ана выше.

Непосредственное выделение композиционного каркаса города проводится в .;анном случае методом экспертной оценки путем фиксации наиболее активных - композиционном отношении элементов и связано с особенностями простран-.твенного размещения процессов: «А» — генерирующих людские потоки. Б» — организующих людские потоки, «В» — равномерно распределяющих эти ::отоки. Особенности эти заключаются в том, что названные процессы занимают в пространстве строго определенное положение относительно друг друга. Это находит отражение в композиционном построении города, что позволяет выде-:ить зону наибольшей композиционной значимости — композиционный каркас. В структуру композиционного каркаса включаются значимые элементы природного ландшафта и исторически сложившиеся элементы предшествующего развития города. При этом фиксируются значимые элементы и связи между ними. Ланный этап основывается, таким образом, на комплексном всестороннем ана-:нзе композиционной активности элементов градостроительной композиции и, наряду с визуальной оценкой, включает сопоставление функционального карка-.а с пространственной локализацией процессов, а также с ландшафтом и исторически сложившейся структурой плана.

57

Первая и вторая процедуры выделения композиционного каркаса дополняют друг друга. При этом первая (выделение функционального каркаса) реализуется на более объективной основе с использованием количественных характеристик, вторая — в большей степени реализуется на качественном уровне. Сопоставление результатов, полученных при первой и второй процедурах, позволяет с достаточно высокой точностью определить композиционный каркас города.

И сточники: I). Якшин A.M. Говоренкова Т.М., Стрельников А.И., Меркулова З.Е. и др. Графоаналитический метод в градостроительных исследованиях и проектировании.— М.. 1979; 2). Стрельников А.И., Меркулова З.Е. Определение границ коммуникационной территории в городах и системах расселения для описания транспортной ситуации: В сб. Транспортно-планировочная организация городов и групповых систем населенных мест, 1980; 3). Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии.— М., 1968; 4). Мамаков Н.В Влияние территориального роста города на развитие его планировочной композиции.— М., 1980.