- •© Зимон а.Д., , Евтушенко а.М., Крашенинникова и.Г. Учебно-практическое пособие. – м., мгуту, 2004.

- •Свойства дисперсных систем

- •Оптические свойства дисперсных систем

- •8.1. Оптические свойства высокодисперсных систем

- •8.2. Оптическая плотность (экстинкция)

- •Молекулярно-кинетические свойства высокодисперсных систем

- •9.1. Причина молекулярно-кинетических свойств

- •9.2. Броуновское движение

- •9.3. Диффузия

- •9.4. Осмос

- •Устойчивость дисперсных систем

- •10.1. Проблема устойчивости дисперсных систем

- •10.2. Седиментационная устойчивость

- •10.3. Кинетика коагуляции

- •10.4. Термодинамические основы и факторы устойчивости дисперсных систем

- •10.5. Расклинивающее давление и теория длфо

- •10.6. Расклинивающее давление и агрегативная устойчивость

- •10.7. Изменение агрегативной устойчивости при помощи электролитов

- •10.8. Особенности агрегативной устойчивости лиофобных дисперсных систем и структурно-механический барьер

- •Структурно-механические свойства дисперсных систем

- •11.1. Образование, особенности и разрушение структурированных систем

- •11.2. Прочность и вязкость дисперсных систем

- •Получение и очистка дисперсных систем

- •12.1. Классификация способов получения дисперсных систем

- •(В скобках указан вид систем)

- •12.2. Диспергирование

- •12. 3. Получение дисперсных систем за счет конденсационных процессов

- •12.4. Мембраны и мембранные процессы

- •12.5. Мембранная технология и ее применение в промышленности

- •Тесты для самостоятельной проработки

- •Ответы на тесты для самостоятельной проработки

- •Вопросы для самоконтроля

- •Список литературы

- •Физическая и коллоидная химия.

- •Коллоидная химия

- •Раздел второй

- •Учебно-практическое пособие

9.4. Осмос

При разделении двух растворов различной концентрации или раствора и чистого растворителя полупроницаемой перегородкой (мембраной) возникает поток растворителя от меньшей концентрации к большей, выравнивающий концентрацию. Этот процесс называется осмосом.

О смос

характерен не только для истинных, но

и для коллоидных растворов. Схема осмоса

приведена на рис. 9.4. В сосуд, имеющий

полупроницаемую перегородку 3,

помещен истинный или коллоидный раствор

1.

Полупроницаемая перегородка способна

пропускать дисперсионную среду или

растворитель, но является препятствием

для коллоидных частиц или растворенных

веществ. С наружной стороны перегородки

находится чистая жидкость (растворитель)

2.

Концентрация раствора по обе стороны

полупроницаемой перегородки будет

различной. Внутри сосуда 1

часть раствора занимают молекулы

растворенного вещества или частицы

дисперсной фазы, поэтому концентрация

жидкости (растворителя или дисперсионная

среда) там будет меньше, чем в емкости

2

с чистой жидкостью.

смос

характерен не только для истинных, но

и для коллоидных растворов. Схема осмоса

приведена на рис. 9.4. В сосуд, имеющий

полупроницаемую перегородку 3,

помещен истинный или коллоидный раствор

1.

Полупроницаемая перегородка способна

пропускать дисперсионную среду или

растворитель, но является препятствием

для коллоидных частиц или растворенных

веществ. С наружной стороны перегородки

находится чистая жидкость (растворитель)

2.

Концентрация раствора по обе стороны

полупроницаемой перегородки будет

различной. Внутри сосуда 1

часть раствора занимают молекулы

растворенного вещества или частицы

дисперсной фазы, поэтому концентрация

жидкости (растворителя или дисперсионная

среда) там будет меньше, чем в емкости

2

с чистой жидкостью.

З

Рис.

9.4. Схема

осмоса:

1 — сосуд с

истинным или коллоидным раствором; 2

— емкость с чистой жидкостью

(растворителем); 3 — полупроницаемая

перегородка (мембрана)

Существует еще и термодинамическое объяснение осмотического переноса. Химический потенциал чистой жидкости m2 превышает химический потенциал этой же жидкости в растворе μ1. Процесс идет самопроизвольно в сторону меньшего химического потенциала до тех пор, пока не произойдет выравнивание химических потенциалов, т.е. до достижения условия μ2 = μ2.

В результате перемещения жидкости в емкости 1 создается избыточное давление p, называемое осмотическим. Растворитель, проникающий в область раствора 1, поднимает уровень жидкости на высоту Н, что компенсирует давление чистого растворителя в сторону раствора. Наступает момент, когда вес столба жидкости в области раствора уравнивается давлением растворителя. Дальнейшего изменения уровня уже не произойдет, а вес столба жидкости над уровнем растворителя будет служить мерой осмотического давления.

Осмотическое давление возникает при движении чистого растворителя в сторону раствора или от более разбавленного раствора в сторону более концентрированного, а следовательно, связано с разностью концентраций растворенного вещества и растворителя. Осмотическое давление — это такое избыточное давление над раствором, которое необходимо для исключения переноса растворителя через мембрану.

Осмотическое давление равно тому давлению, которое производила бы дисперсная фаза (растворенное вещество), если бы она в виде газа при той же температуре занимала тот же объем, что и коллоидная система (раствор). Осмотическое давление не есть проявление какого-либо внешнего воздействия. Оно возникает самопроизвольно, как следствие молекулярно-кинетических свойств дисперсионной среды.

Высота подъема жидкости Н над первоначальным положением раствора количественно определяет осмотическое давление, которое обычно обозначают через π.

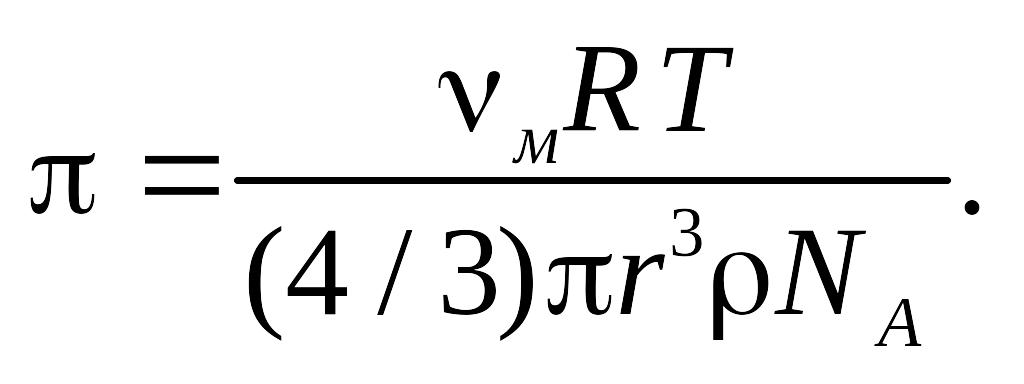

Для чистого растворителя и идеального раствора неэлектролитов осмотическое давление выразится формулой

πV = RT In(1–x), (9.8, а)

где V — молярный объем растворителя; х — молярная доля растворенного вещества.

В случае разбавленных растворов неэлектролитов, когда x << 1, можно записать следующее уравнение:

πV = nRT. (9.9)

Согласно определению осмотическое давление можно найти из уравнения состояния (9.9), где n — число молей растворенного вещества.

Если масса растворенного вещества равна q, а молекулярная его масса М, то n = q/М; тогда согласно уравнению (9.9) осмотическое давление равно

![]() (9.10)

(9.10)

Величина q/V есть массовая концентрация растворенного вещества, поэтому осмотическое давление можно определить при помощи следующей формулы

π = (vм / M)RT. (9.11)

Формула (9.11) является основной для определения осмотического давления. Она позволяет найти зависимость осмотического давления от размеров частиц растворенного вещества. Для этой цели массу дисперсной фазы можно представить в виде

M = mNA, m = (4 / 3)πr3ρ, (9.12)

где m, r — молекулярная масса и радиус частиц дисперсной фазы; ρ — плотность материала частиц.

Подставив в уравнение (9.11) значение М из формулы (9.12), получим

(9.13)

(9.13)

Формулу (9.13) используют для определения осмотического давления коллоидных растворов.

Осмотическое давление коллоидных растворов (высокодисперсных систем с жидкой дисперсионной средой) незначительно и составляет всего 1 мм водяного столба или даже меньше (1 мм водяного столба равен примерно 10 Па). Размеры и концентрация частиц в результате агрегации и других процессов могут изменяться. В связи с этим осмотическое давление для высокодисперсных систем непостоянно.

Из формулы (9.13) следует, что осмотическое давление прямо пропорционально концентрации дисперсной фазы и обратно пропорционально размеру частиц этой фазы в третьей степени. Чем меньше размер частиц, тем значительнее осмотическое давление. Если, например, для коллоидных растворов диаметр частиц составляет 100 нм, а размер молекул растворенного вещества — 1 нм, то осмотическое давление молекулярных растворов по сравнению с коллоидными будет в 106 раз больше. Осмотическое давление истинных растворов значительно превышает осмотическое давление коллоидных растворов и составляет для сока сахарной свеклы 35∙105 Па, экстракта кофе — 25∙105 Па, фруктовых соков — 1,5∙105 Па, 6%-го раствора сахара — 60∙105 Па.

Таким образом, осмос, как и все молекулярно-кинетические свойства, характерен для высокодисперсных систем, размеры частиц дисперсной фазы которых не превышают 0,1 мкм.

Упражнения

1. Определить средний сдвиг капель эмульсии радиусом 10 нм за время τ = 4 с при 293 К и вязкости η = 10–3 Па∙с.

Воспользуемся формулой (9.3):

![]()

2. Мыло образует в воде мицеллы, радиус которых равен 12,5 нм. Определите коэффициент диффузии мицелл при 313 К, если вязкость раствора равна 6,5∙ 10–4 Па∙с.

По формуле (9.7) находим

![]()

3. Определить размеры частиц яичного альбумина, находящихся в воде при 293 К, если коэффициент диффузии D = 7,8∙10–11 м2/с, а вязкость воды равна 10–3 Па∙ с.

По формуле (9.8) находим

![]()

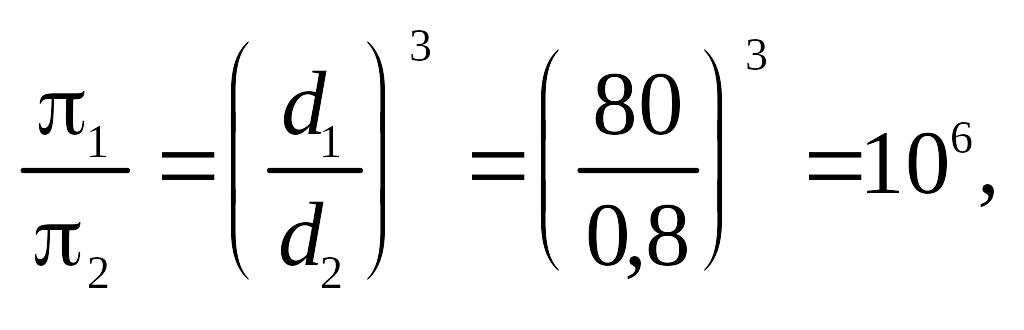

4. Во сколько раз осмотическое давление раствора сока сахарной свеклы π1 молекулы которого имеют диаметр d1 = 0,8 нм, превышает осмотическое давление коллоидного раствора свекловичного сока π2, с диаметром частиц d2 = 80 нм? Концентрацию коллоидного и молекулярного растворов и их плотности считать одними и теми же.

Согласно формуле (9.13)

т.е. осмотическое давление молекулярного раствора в 106 раз больше осмотического давления коллоидного раствора.

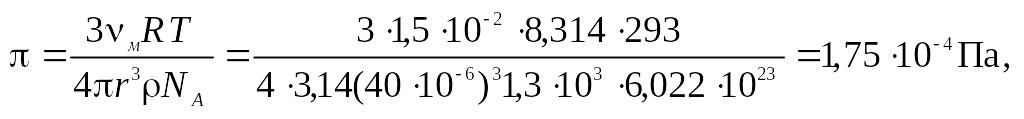

5. Определить осмотическое давление пыли при 293 К, если ее концентрация 1,5∙10–2 кг/м2, средний радиус частиц 40 мкм, плотность 1,3∙ 103 кг/м3.

На основании формулы (9.13) находим

т.е. осмотическое давление незначительно.

Г л а в а 10