- •Сейсморазведка 4 курс Лекция 1 Системы наблюдений. Принцип непрерывного прослеживания отражающих горизонтов

- •Выбор параметров систем наблюдений

- •О бщий порядок процедур обработки и интерпретации данных

- •Практика 1 Анализ сейсмограмм

- •Лекция 2 Документация и оценка качества полевых данных

- •Корреляция волн

- •Контроль корреляции

- •Нормальный годограф отраженных волн

- •Практика 2 Контроль качества отраженных волн

- •Лекция 3 п онятие змс, вчр и необходимость их учета

- •Статические поправки

- •Особенности расчета статических поправок по методике огт

- •Практика 3 Расчет статических поправок

- •Лекция 4

- •Построение временных разрезов в методе отраженных волны

- •Преимущества и недостатки временных разрезов

- •Скорости в сейсморазведке. Технологии проведения скважинных сейсмических наблюдений

- •Практика 4 Статические поправки Требования к выбору уровня приведения

- •Сейсмокаротаж

- •Лекция 5 Обработка данных ск-всп

- •Модификации скважинных сейсмических наблюдений

- •Пм нвсп

- •Акустический каротаж

- •Практика 5 Кинематические поправки

- •Практика 6 Построение сейсмических границ

- •Суммарные временные разрезы

- •Лекция 6 Понятие эффективной и предельной эффективной скоростей

- •Способы расчета эффективной скорости

- •Факторы, влияющие на различие Vэф и Vср

- •Лекция 7 Квазианизотропия

- •Обобщение данных о скоростях

- •Способы построения отражающих границ

- •Практика 7 Вертикальное сейсмическое профилирование

- •Лекция 8 Обработка годографов преломленных волн (построение преломляющих границ)

- •Уравнение годографа головной преломленной волны Граница горизонтальная, среда двухслойная

- •Способ средних или эффективных скоростей

- •Способ встречных годографов

- •Интерпретация рефрагированных волн

- •Построение разрезов и карт и оценка точности структурных построений

Практика 3 Расчет статических поправок

М СК

обращенный. Обычно ставят два пункта

приема, один близко к забою, другой

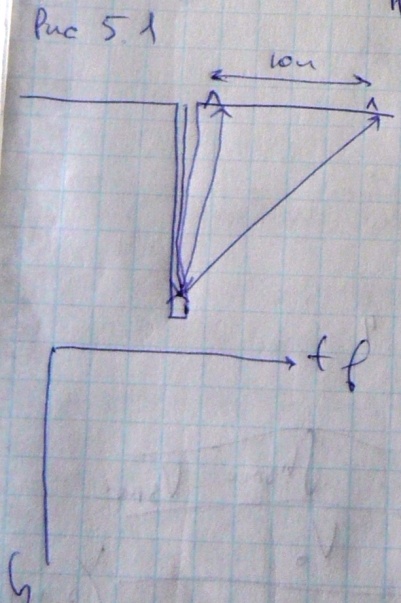

дальше. Рис 5.1. Снимается первый срыв

(неважно вверх или вниз). Поправка за

момент возбуждения в тысячных. Измеренные

времена не вертикальные, поэтому

наблюденные времена приводят к вертикали.

После этого строятся вертикальные

годографы, время по оси х, а по оси у –

глубина. Должна быть точка 0 – 0. После

этого, осредняем наши значения, потом

аппроксимируем нашу среду прямыми

линиями, т.е. получаем несколько слоев,

потом проводим треугольники и строим

графики пластовых скоростей.

СК

обращенный. Обычно ставят два пункта

приема, один близко к забою, другой

дальше. Рис 5.1. Снимается первый срыв

(неважно вверх или вниз). Поправка за

момент возбуждения в тысячных. Измеренные

времена не вертикальные, поэтому

наблюденные времена приводят к вертикали.

После этого строятся вертикальные

годографы, время по оси х, а по оси у –

глубина. Должна быть точка 0 – 0. После

этого, осредняем наши значения, потом

аппроксимируем нашу среду прямыми

линиями, т.е. получаем несколько слоев,

потом проводим треугольники и строим

графики пластовых скоростей.

З адание

4. С помощью метода преломленных волн.

Время в милисикундах. Между трассами 2

м. Прокоррелировать ось синфазности

первых вступлений. Всего 24 канала прямых

и 24 канала встречных. Аппроксимируем,

потом считаем 4 скорости. Сначала идет

прямая волна, скользящая, головная

преломленная. А все вместе волны

называются первыми вступлениями.

Скорость скользящей волны – VГР.

Та скорость которая больше, та по

восстанию границы. Потом надо решить

систему уравнений. Среднюю скорость

берем как среднее арифметическое двух

средних скоростей. Подставили, посчитали.

Потом считаем два значения глубины

границы h по падению и по

восстанию. Внизу под графиками строим

границу по двум глубинам.

адание

4. С помощью метода преломленных волн.

Время в милисикундах. Между трассами 2

м. Прокоррелировать ось синфазности

первых вступлений. Всего 24 канала прямых

и 24 канала встречных. Аппроксимируем,

потом считаем 4 скорости. Сначала идет

прямая волна, скользящая, головная

преломленная. А все вместе волны

называются первыми вступлениями.

Скорость скользящей волны – VГР.

Та скорость которая больше, та по

восстанию границы. Потом надо решить

систему уравнений. Среднюю скорость

берем как среднее арифметическое двух

средних скоростей. Подставили, посчитали.

Потом считаем два значения глубины

границы h по падению и по

восстанию. Внизу под графиками строим

границу по двум глубинам.

Лекция 4

Ч тобы

рассчитать статические поправки нужно

знать скорость VЗМС

и мощность ΔHЗМС

ЗМС и знать скорость в подстилающих

коренных породах V0.

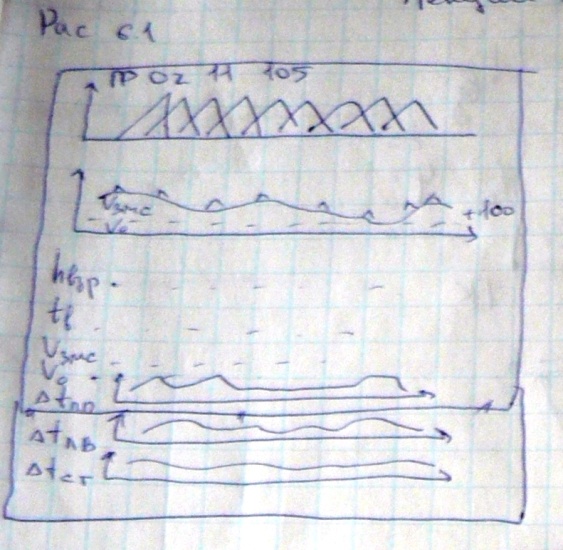

По итогам нахождения статических

поправок раньше строили нивелировочные

разрезы (рис 6.1.). Если использовались

взрывные источники, то также указывались

данные hВЗР – глубина

взрыва, tВ, VЗМС,

V0. Также строились

графики ΔtПП, ΔtПВ,

ΔtСТ. Номер профиля

складывается из номера бригады (в нашем

случае 2), год проведения работ (11) и

номера профиля (105).

тобы

рассчитать статические поправки нужно

знать скорость VЗМС

и мощность ΔHЗМС

ЗМС и знать скорость в подстилающих

коренных породах V0.

По итогам нахождения статических

поправок раньше строили нивелировочные

разрезы (рис 6.1.). Если использовались

взрывные источники, то также указывались

данные hВЗР – глубина

взрыва, tВ, VЗМС,

V0. Также строились

графики ΔtПП, ΔtПВ,

ΔtСТ. Номер профиля

складывается из номера бригады (в нашем

случае 2), год проведения работ (11) и

номера профиля (105).

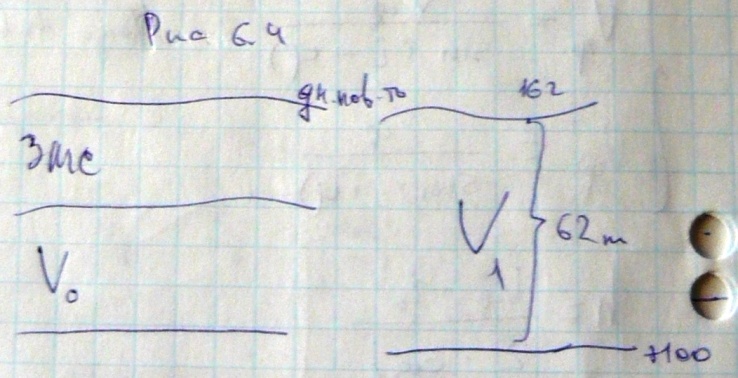

Если сейсморазведка взрывная, т.е. возбуждение колебаний производиться на какой-то глубине и мы определяем вертикальное время волны, то часто в этом случае строят графики зависимости tВ от hВЗР (рис 6.2.). Эти графики используют для расчета статических поправок. В этом случае поправка за ПВ находиться как:

Иногда строят такие графики зависимости ΔtСТ от альтитуды точки наблюдения. Чаще всего, чем больше альтитуда, тем больше статическая поправка.

Часто бывает, что по всем измерениям строят карты глубин или мощностей ЗМС, карты VЗМС, а также карты V0. И эти карты используют как раз для расчета статических поправок.

Достаточно широко используют методику замещения слоя. Например, если есть карты мощностей (или данные о мощностях) ЗМС, VЗМС и V0, то мы можем определить некоторую поправку, так называемую ΔtЗМС, которая будет равна:

Рис 6.4. Вводя эту поправку, мы как бы устраняем влияние самой ЗМС, т.е. у нас остается только толща со скоростью V1. В этом случае статическая поправка рассчитывается, как:

Построение временных разрезов в методе отраженных волны

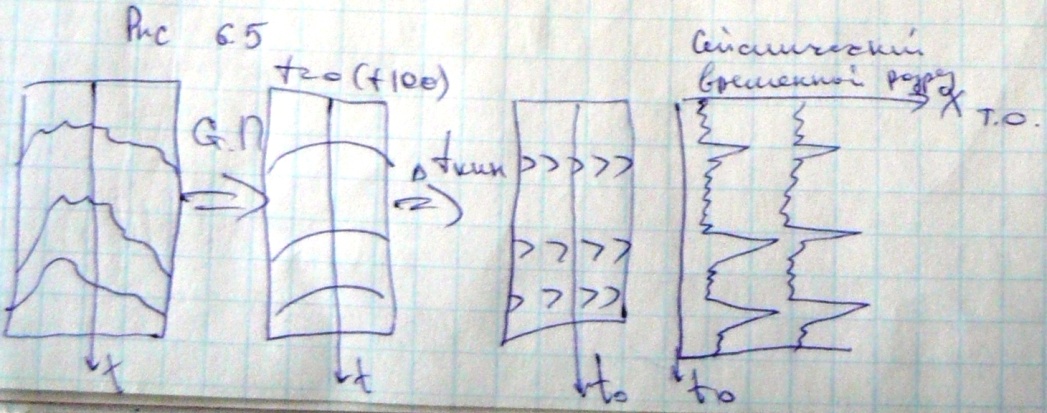

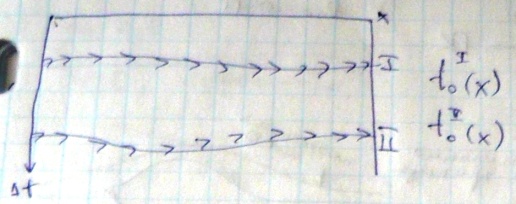

П роцедура

построения временного разреза сводиться

к следующему. Берутся сейсмограммы по

профилю, в каждую сейсмическую трассу

вводятся статические поправки, тем

самым исключается рельеф поверхности

наблюдения и скоростная неоднородность

ВЧР, а все времена приводятся к уровню

приведения. Таким образом, годографы

отраженных волн приобретают гиперболический

вид и после этого мы вводим кинематические

поправки в каждую сейсмическую трассу.

И эта сейсмическая трасса с введенными

поправками относиться к эпицентру точки

отражения. Такая процедура проводиться

со всеми трассами всех сейсмограмм по

профилю. Рис 6.5. Т.О – точка отражения.

Если провести такую процедуру со всеми

данными, то получиться сейсмический

временной разрез, который имеет подобие

уже геологического разреза.

роцедура

построения временного разреза сводиться

к следующему. Берутся сейсмограммы по

профилю, в каждую сейсмическую трассу

вводятся статические поправки, тем

самым исключается рельеф поверхности

наблюдения и скоростная неоднородность

ВЧР, а все времена приводятся к уровню

приведения. Таким образом, годографы

отраженных волн приобретают гиперболический

вид и после этого мы вводим кинематические

поправки в каждую сейсмическую трассу.

И эта сейсмическая трасса с введенными

поправками относиться к эпицентру точки

отражения. Такая процедура проводиться

со всеми трассами всех сейсмограмм по

профилю. Рис 6.5. Т.О – точка отражения.

Если провести такую процедуру со всеми

данными, то получиться сейсмический

временной разрез, который имеет подобие

уже геологического разреза.

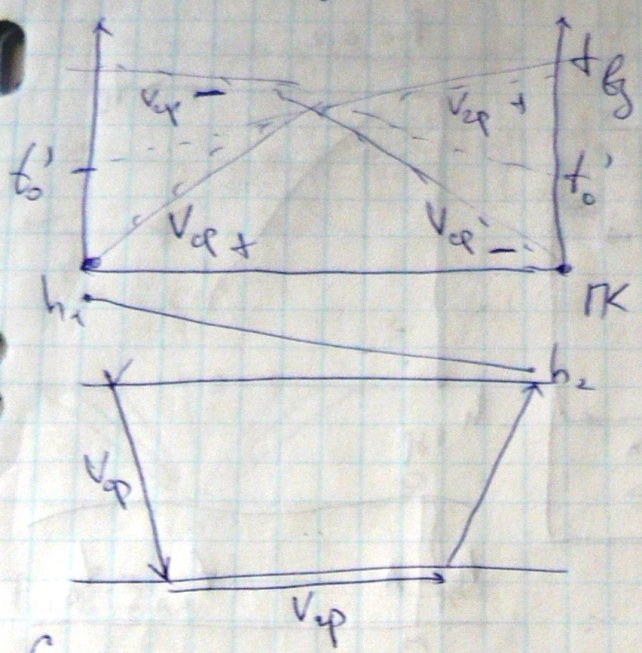

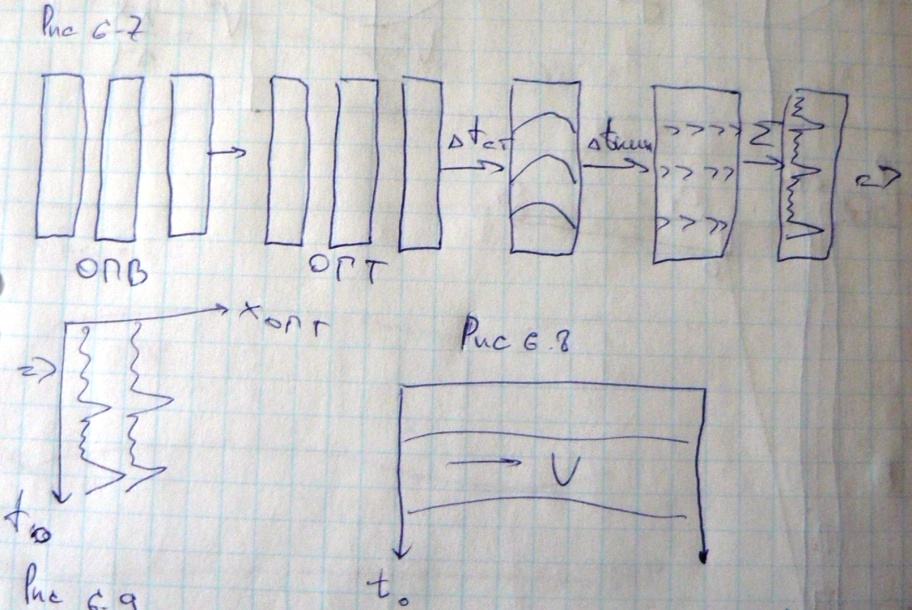

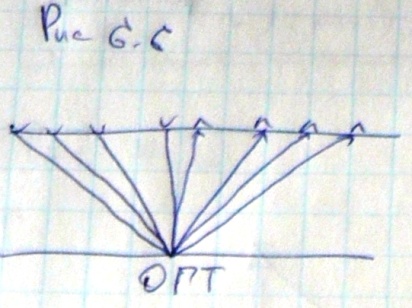

В настоящее время широко используется

методика многократных перекрытий или

методика общей глубинной точки (ОГТ),

т.е. проводятся работы МОВ ОГТ (ОСТ). При

этой методике наблюдений у нас уменьшаются

расстояния межу точками возбуждения

ΔXПВ и за счет этого

мы можем сформировать сейсмограммы по

ОГТ, где собираются сейсмические трассы,

отраженные волны которых отражаются

от одной и той же глубинной точки (рис

6.6.). Причем количество трасс на сейсмограмме

ОГТ зависит от кратности системы ОГТ.

В этом случае для построения временных

разрезов дополнительно проводят

процедуру суммирования колебаний в

пределах сейсмограмм ОГТ для повышения

отношения сигнал – помеха. Т.е. мы берем

полевые сейсмограммы (рис 6.7.) или как

их часто называют, сейсмограммы ОПВ,

затем их преобразуем в сейсмограммы

ОГТ, потом в каждую сейсмограмму

настоящее время широко используется

методика многократных перекрытий или

методика общей глубинной точки (ОГТ),

т.е. проводятся работы МОВ ОГТ (ОСТ). При

этой методике наблюдений у нас уменьшаются

расстояния межу точками возбуждения

ΔXПВ и за счет этого

мы можем сформировать сейсмограммы по

ОГТ, где собираются сейсмические трассы,

отраженные волны которых отражаются

от одной и той же глубинной точки (рис

6.6.). Причем количество трасс на сейсмограмме

ОГТ зависит от кратности системы ОГТ.

В этом случае для построения временных

разрезов дополнительно проводят

процедуру суммирования колебаний в

пределах сейсмограмм ОГТ для повышения

отношения сигнал – помеха. Т.е. мы берем

полевые сейсмограммы (рис 6.7.) или как

их часто называют, сейсмограммы ОПВ,

затем их преобразуем в сейсмограммы

ОГТ, потом в каждую сейсмограмму

вводят статическую поправку, за счет чего годографы становятся более гладкими, потом вводятся кинематические поправки, которые приводят к спрямлению годографом, потом происходит суммирование трасс и мы получаем одну суммарную трассу, где амплитуда отраженной волны значительно возрастает относительно волн-помех. Затем суммарные трассы относим на сейсмический временной разрез ОГТ. Понятно, что такой временной разрез дает представление о строении соответствующей площади или разреза. Геологический разрез является одним из окончательных документов сейсморазведки. По нему проводятся интерпретация и выделение перспективных структур. Таким образом, временные разрезы отражают геологическое строение соответствующих участков.