- •Новые материалы в металлургии

- •Содержание

- •Раздел 1. Материалы в современной технике

- •Раздел 2.Магнитные материалы

- •6.1 Общие сведения

- •7.1 Общие сведения

- •11.1 Общие сведения

- •Новые конструкционные материалы и область их применения

- •Классификация конструкционных материалов

- •Основные магнитные характеристики материалов

- •Магнитный гистерезис

- •Магнитомягкие материалы

- •Кремнистая электротехническая сталь

- •Сплавы с высокой начальной магнитной проницаемостью

- •Магнитодиэлектрики

- •Ферриты

- •Магнитотвердые материалы

- •Углеродистые и легированные стали мартенситной структуры

- •Литые высококоэрцитивные сплавы

- •Металлокерамические и металлопластические магниты

- •Магнитотвердые ферриты

- •Пластически деформируемые сплавы

- •Сплавы на основе редкоземельных элементов

- •Сплавы для магнитных носителей информации

- •Парамагнитные материалы

- •Проводниковые металлы и сплавы

- •Сверхпроводимость

- •Сверхпроводящие материалы и технология их производства

- •Перспектива использования сверхпроводящих материалов

- •Стали и сплавы с высоким омическим сопротивлением

- •Сплавы с особыми тепловыми и упругими свойствами (Общие сведения)

- •Сплавы с регламентируемым температурным коэффициентом линейного расширения

- •Сплавы с постоянным модулем упругости

- •Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы

- •Жаростойкие стали

- •Критерии жаропрочности

- •Влияние структуры на жаропрочность сплавов

- •Жаропрочность сплавов цветных металлов и сталей

- •Суперсплавы

- •Коррозия и коррозионностойкие материалы. Общие сведения

- •Виды электрохимической коррозии

- •Методы защиты от коррозии

- •Коррозионностойкие стали

- •Коррозионностойкие сплавы цветных металлов

- •Хладостойкие металлы и сплавы. Общие сведения

- •Хладостойкие стали. Хладостойкость сталей климатического холода

- •Хладостойкие стали. Стали криогенной техники

- •Железоникелевые сплавы

- •Радиационно-стойкие материалы

- •Основные компоненты современного ядерного реактора

- •Радиационная повреждаемость конструкционных материалов

- •Состав и свойства реакторных материалов

- •Металлы с памятью формы. Механизм эффекта памяти формы

- •Технология производства и свойства сплавов с эффектом памяти формы

- •Применение сплавов с эффектом памяти формы

- •Порошковые материалы Общие сведения

- •Конструкционные материалы.(Конструкционные порошковые материалы)

- •Антифрикционные материалы

- •Фрикционные материалы (Порошковые фрикционные материалы)

- •Пористые фильтрующие элементы

- •Инструментальные порошковые стали

- •Карбидостали

- •Условия образования аморфной структуры

- •Методы получения аморфных металлов

- •Свойства аморфных сплавов Маркировка аморфных сплавов

- •Механические свойства сплавов

- •Свойства аморфных сплавов. Магнитные свойства

- •Свойства аморфных сплавов. Коррозионные свойства аморфных сплавов

- •Нанокристаллические сплавы

- •Основные области применения аморфных металлических материалов

- •Композиционные материалы Общая характеристика и классификация

- •Дисперсноупрочненные композиционные материалы

- •Волокнистые композиционные материалы

- •Слоистые композиты

- •Свойства и применение композиционных материалов

- •Керамическая технология и классификация керамики

- •Свойства и применение керамических материалов

- •Полимерные материалы и пластмассы Состав и строение полимеров

- •Основные свойства полимеров

- •Покрытия в машиностроении Общая характеристика покрытий и способов их нанесения

- •Металлические покрытия Цинковые покрытия

- •Металлические покрытия Алюминиевые покрытия

- •Металлические покрытия Оловянные и хромсодержащие покрытия

- •Металлические покрытия Покрытия плакированием

- •Металлические покрытия Осаждение в вакууме или из газовой фазы

- •Неметаллические покрытия Неорганические покрытия и способы их нанесения

- •Неметаллические покрытия Органические полимерные покрытия

- •Неметаллические покрытия Лакокрасочные покрытия

Стали и сплавы с высоким омическим сопротивлением

Сплавы этой группы применяют для изготовления реостатов, нагревателей промышленных и лабораторных печей, бытовых приборов.

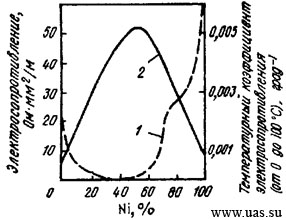

Высокое электрическое сопротивление сплавов может быть достигнуто в случае, когда их структура представляет собой твердый раствор. Согласно правилу Н.С. Курнакова при образовании твердых растворов электрическое сопротивление сплавов возрастает, достигая максимального значения при определенном для каждой системы содержании элемента (рисунок 3.10).

Рисунок 3.10 – Электрические свойства сплавов Cu – Ni: 1 – температурный коэффициент электрического сопротивления; 2 – электрическое сопротивление

В качестве реостатных сплавов применяют сплавы на основе меди с добавками Ni, Mn и Zn. Медноникелевые сплавы с 40 – 50 % Ni (константан МНМц40-1,5, копель МНМц45-0,5) имеют максимальное электрическое сопротивление, которое почти не меняется с температурой. Их максимальная рабочая температура во избежание окалинообразования не должна быть выше 500°С.

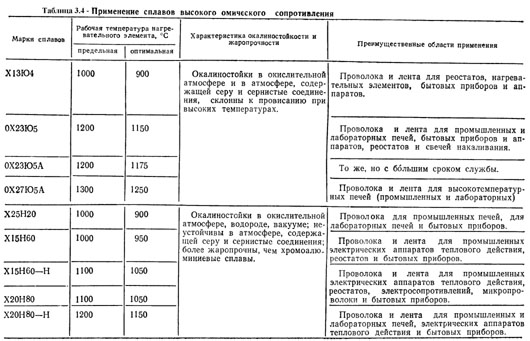

Сплавы для нагревательных элементов должны иметь высокое удельное электрическое сопротивление, которое не должно существенно меняться при изменении температуры, высокую окалиностойкость и достаточную жаропрочность, удовлетворительную пластичность в холодном состоянии.

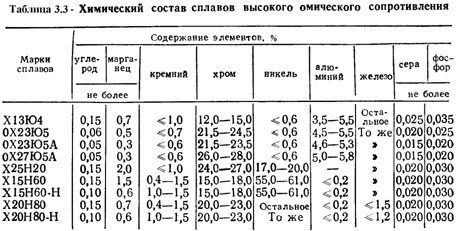

Для электронагревателей наиболее широко применяют сплавы ферритной структуры на основе системы Fe – Cr – Al (хромали) и аустенитные сплавы на основе системы Ni – Cr (нихромы). Состав выпускаемых промышленностью сплавов приведен в таблице 3.3, сведения о их свойствах и области применения – в таблице 3.4.

РАЗДЕЛ 4.1 |

|

Сплавы с особыми тепловыми и упругими свойствами (Общие сведения)

Для

ряда отраслей машиностроения и

приборостроения необходимо применение

материалов со строго регламентированными

значениями в определенных температурных

интервалах эксплуатации таких физических

свойств, как температурные коэффициенты

линейного расширения

![]() (ТКЛР)

и модуля нормальной упругости

(ТКЛР)

и модуля нормальной упругости

![]() (ТКМУ).

Эти коэффициенты определяют характер

изменения размеров детали и модуля

упругости сплава при нагреве.

(ТКМУ).

Эти коэффициенты определяют характер

изменения размеров детали и модуля

упругости сплава при нагреве.

Согласно правилу Курнакова, в случае, когда компоненты образуют твердый раствор, ТКЛР сплава изменяется по криволинейной зависимости внутри пределов, ограниченных значениями ТКЛР чистых компонентов. Однако сплавы Fe – Ni не подчиняются общим закономерностям. В области концентраций от 30 до 45 % никеля для них характерны аномалии, связанные с инварным эффектом (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Температурный коэффициент линейного расширения сплавов Fe – Ni

Самое низкое значение ТКЛР в диапазоне температур от –100 до +100°С имеет сплав, содержащий 36 % Ni. Этот сплав был открыт в 1897 г. и назван инваром (лат. invariabilis – неизменный) из-за минимальных значений коэффициента теплового расширения.

Для металлов с кубической кристаллической решеткой ТКЛР изотропен. Его значения не зависят от направлений кристаллической решетки и преимущественной ориентации текстуры. Термический коэффициент объемного расширения втрое превышает ТКЛР.

Для сплавов Fe – Ni инварного состава, помимо низких значений ТКЛР, характерна еще одна аномалия – аномалия температурного коэффициента модуля упругости. В любых твердых телах, в том числе металлах, при нагреве наблюдается уменьшение модуля упругости, являющегося мерой сил межатомных связей. В сплавах с инварным эффектом модуль упругости растет или остается постоянным с повышением температуры. Характерно, что максимальной величиной ТКМУ обладает тот же Fe – Ni сплав с самым низким значением ТКЛР, содержащий 36 % Ni (рисунок 4.2). Подбор определенного химического состава позволяет разработать сплавы, модуль упругости которых практически не зависит от температуры.

Рисунок 4.2 – Температурный коэффициент модуля упругости сплавов Fe – Ni

Сплавы, сохраняющие постоянство модуля упругости в широком интервале температур, называют элинварами. Природа аномального изменения ТКЛР инварных сплавов, так же как и модуля нормальной упругости, имеет ферромагнитное происхождение.

В ферромагнитных Fe – Ni сплавах инварного типа велик уровень объемной магнитострикции – увеличения объема за счет внутреннего магнитного поля. При нагреве происходит уменьшение магнитострикционной составляющей объема. Выше температуры точки Кюри магнитострикционные деформации полностью исчезают в связи с переходом металла в парамагнитное состояние.

ТКЛР ферромагнетиков определяется формулой:

![]() -

(4.1)

-

(4.1)

где

![]() –

нормальный коэффициент линейного

расширения, определяемый энергией связи

атомов;

–

нормальный коэффициент линейного

расширения, определяемый энергией связи

атомов;

![]() –

составляющая

ТКЛР, обусловленная магнитострикцией

парапроцесса.

–

составляющая

ТКЛР, обусловленная магнитострикцией

парапроцесса.

Нормальная составляющая ТКЛР при нагреве растет вследствие уменьшения энергии связи атомов. Этот рост компенсируется уменьшением магнитострикции в результате снижения намагниченности, как следствие усиления тепловых колебаний атомов.

В итоге при нагреве до температуры точки Кюри объем инварных сплавов мало меняется. ТКЛР для некоторых сплавов может даже приобретать отрицательные значения и их объем даже уменьшается.

Внешние растягивающие напряжения действуют на Fe – Ni ферромагнетики инварного состава подобно магнитному полю и также способствуют проявлению объемной магнитострикции, обычно называемой в этом случае механострикцией. Высокий уровень механострикции в элинварных сплавах способствует аномальному изменению модуля упругости при нагреве. Влияние нагрева на модуль упругости элинварных сплавов может быть описано формулой

![]() -

4.2

-

4.2

где

![]() –

модуль упругости обычных сплавов,

–

модуль упругости обычных сплавов,

– температурный коэффициент модуля нормальной упругости.

В элинварных сплавах коэффициент всегда имеет положительное значение. Снижение модуля упругости при нагреве обычных сплавов компенсируется составляющей за счет механострикции, что в итоге способствует стабилизации модуля упругости в широком температурном диапазоне.

Для обеспечения стабильности температурного коэффициента линейного расширения и модуля упругости для каждого конкретного случая необходимо применение сплавов строго определенного химического состава. Такие сплавы обычно называют прецизионными сплавами (франц. precision – точность), т. е. отличающимися высокой точностью химического состава.

РАЗДЕЛ 4.2 |

|