- •Геофизические методы контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений

- •Содержание

- •Предисловие

- •1. Основные понятия о нефтегазовых месторождений

- •2. Методические и технические особенности применения гис при контроле

- •3. Цели и задачи контроля

- •4. Исследование процесса вытеснения нефти в пласте

- •5. Изучение эксплуатационных характеристик пласта

- •6. Изучение технического состояния скважин

- •7. Исследование скважин для выбора оптимального режима работы технологического оборудования

- •8. Условия проведения промыслово-геофизических работ при контроле за разработкой нефтяных и газовых месторождений

- •9. Современные представления о расположении углеводородов по высоте залежи

- •10. Вытеснение нефти водой и газом

- •11. Типовые комплексы промыслово-геофизических методов при контроле за разработкой

- •12. Изменения петрофизических характеристик горных пород в процессе эксплуатации (разработки) залежей углеводородов

- •13. Изменение физических свойств. Удельное электрическое сопротивление

- •14. Изменение физических свойств. Диэлектрическая проницаемость

- •15. Изменение физических свойств. Естественная электрохимическая активность

- •16. Изменение физических свойств. Вызванная электрохимическая активность

- •17. Изменение физических свойств. Естественная гамма-активность

- •18. Изменение физических свойств. Нейтронные характеристики

- •19. Изменение физических свойств. Акустические характеристики

- •20. Изменение физических свойств. Термические характеристики

- •21. Методы меченого вещества

- •22. Метод радиоактивных изотопов

- •23. Нейтронный метод меченого вещества

- •24. Механическая дебитометрия

- •25. Термокондуктивная расходометрия

- •26. Особенности интерпретации термокондуктивной расходометрии

- •27. Исследование состава смеси в стволе скважины с помощью резистивиметрии

- •28. Определение состава смеси с помощью гамма ‑ плотностеметрии

- •29. Кислородный нейтронный гамма-метод в комплексе работ по контролю (кангм)

- •30. Влагометрия при контроле за разработкой

- •31. Термометрия при контроле за разработкой

- •1 ‑ Контрольный замер температуры; 2, 3 ‑ замер температуры после закачки соответственно 18 и 36 м3 (а), 8 и 18 м3 (б) воды

- •32. Определение пластового давления

- •33. Определение первоначального положения водонефтяного контакта

- •На кривой семиэлектродного зонда внк соответствует точке, расположенной на расстоянии размера l0 зонда ниже точки среднего значения

- •34. Определение первоначального положения газоводного контакта

- •35. Определение первоначального положения газонефтяного контакта

- •6 ‑ Первоначальные положения гнк и внк, 7 ‑ текущие положения гнк и внк

- •36. Контроль за перемещением внк

- •37. Контроль перемещения гнк и гвк

- •38. Контроль перемещения газовой шапки и перемещения нефтяной оторочки при эксплуатации нефтегазовых месторождений

- •39. Выделение обводненных продуктивных пластов в необсаженных скважинах

- •40. Выделение обводненных продуктивных пластов в обсаженных неперфорированных скважинах

- •1 ‑ Интервал перфорации, 2 ‑ интервал затрубной циркуляции.

- •41. Выделение обводненных продуктивных пластов в обсаженных перфорированных скважинах

- •42. Определение параметров выработки пластов

- •43. Определение коэффициентов текущей и остаточной нефтенасыщенности в необсаженных скважинах

- •44. Определение коэффициентов текущей и остаточной нефтенасыщенности в обсаженных скважинах

- •45. Определение коэффициента текущей и остаточной газонасыщенности газовых месторождений

- •46. Оценка коэффициента текущей и конечной нефтеотдачи по комплексу геофизических параметров

- •47. Оценка коэффициента текущей и конечной газоотдачи пластов по комплексу геофизических параметров

- •48. Особенности разработки, регулирования и контроля за эксплуатацией нефтегазовых залежей

- •49. Выделение интервалов притока пласта

- •II ‑ влагограмма

- •50. Определение продуктивности (приемистости) пласта

- •51. Определение работающей мощности пласта

- •1 ‑ Глина, 2 ‑ песчаник нефтеносный, 3 ‑ интервал перфорации,

- •4 ‑ Работающие мощности

- •52. Изучение технического состояния скважин. Общие положения

- •53. Оценка качества цементирования колонн по термометрии

- •54. Оценка качества цементирования колонн по методу радиоактивных изотопов

- •55. Оценка качества цементирования по гамма-гамма методу

- •56. Оценка качества цементирования по акустике

- •57. Выявление дефектов обсадных и насосно-компрессорных труб

- •58. Выявление негерметичности обсадных колонн

- •I ‑ геотерма; II ‑ замер после снижения уровня жидкости в стволе скважины на 200 м;

- •1 ‑ Глина, 2 ‑ алевролит, 3 ‑ песчаник, 4 ‑ место притока воды

- •I ‑ прямой зонд 50 см, II ‑ обращенный зонд 25 см; 1 ‑ цемент в затрубном пространстве, 2 ‑ приток нефти, 3 ‑ приток воды, 4 ‑ песчаник водоносный,

- •5 ‑ Глина, 6 ‑ алевролит, 7 ‑ песчаник нефтеносный, 8 ‑известняк

- •59. Выявление интервалов затрубной циркуляции флюидов

- •2 ‑ Направление движения флюида, 3 ‑ термограмма, 4 ‑ геотерма,

- •5 ‑ Линия, параллельная оси глубин

- •60. Выявление уровня жидкости, интервалов солевых и парафиновых отложений

- •61. Методы интенсификации притоков нефти

- •62. Интенсификация притока и приемистости пласта с помощью соляно-кислотной обработки

- •63. Интенсификация притока с помощью тепловых методов

- •64. Интенсификация притока с помощью внутрипластового горения

- •65. Контроль гидравлического разрыва пласта

- •66. Контроль за барохимическим воздействием на пласт

- •5 ‑ Интервал перфорации

- •67. Метод акустического и комбинированного воздействия на пласт

- •68. Электрообработка нефтяных скважин мощными импульсными источниками тока с целью повышения нефтеотдачи

- •69. Горизонтальные скважины

- •70. Задачи, решаемые геофизическими методами в горизонтальных скважинах

- •71. Геофизические исследования при строительстве гс и ргс

- •72. Геофизические исследования горизонтальных скважин в процессе бурения

- •73. Геофизические исследования горизонтальных скважин после бурения

- •74. Геофизические исследования горизонтальных скважин в процессе их освоения

- •75. Геофизические исследования горизонтальных скважин в процессе их испытания

- •76. Геофизические исследования горизонтальных скважин в процессе их эксплуатации

- •Методические рекомендации для преподавателя

- •Методические указания для студентов

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •Дополнительный

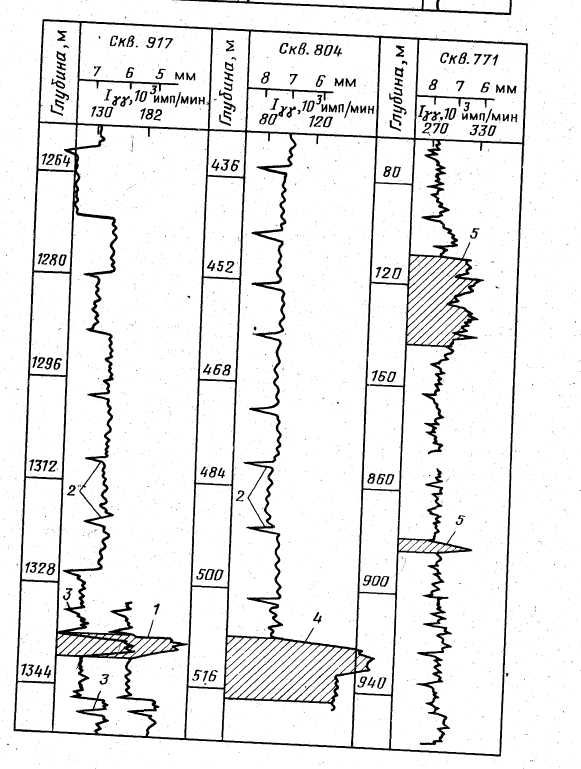

57. Выявление дефектов обсадных и насосно-компрессорных труб

К числу дефектов обсадных и насосно-компрессорных труб относятся непостоянство диаметров и толщины стенок, наличие в них отверстий, трещин, разрывов, вмятин, раздутий. Эти дефекты возникают в трубах под влиянием неравномерных механических напряжений, коррозии и прострелочно-взрывных работ.

Кроме специальных геофизических методов контроля технического состояния труб могут быть использованы также обычные методы ГИС при длине дефектного участка, превышающего разрешающую способность метода по вертикали. Так, на рис. 39 показано обнаружение интервала разрыва обсадной колонны по данным ННМ-Т, ГМ, ИМ и AM и магнитного локатора. Разрыв колонны протяженностью 15,6 м зафиксирован в интервале 1374,4-1390,0 м повышенными показаниями ННМ-Т и ГМ, увеличением эффективного сопротивления на кривой ИМ на фоне нулевого значения рэ в колонне, нулевой амплитудой Ак упругих колебаний по AM и изменением магнитного поля на кривой локатора муфт.

Изменение толщины стенок труб, появление раздутий колонны в результате ее перфорации, интервалы разрыва и коррозионного износа достаточно уверенно фиксируются по гамма-толщинограмме (рис. 40). Шкала толщины стенок труб hK наносится на диаграмму по градуировочным кривым, полученным в эталонировочном устройстве.

Рис. 39. Определение интервала разрыва колонны по данным

комплекса ГИС

Рис. 40. Определение технического состояния обсадных колонн по гамматолщинограмме: 1 – нарушение колонны в интервале перфорации;

2 – муфты колонны; 3 – разрыв колонны; 4 – интервалы коррозионного износа

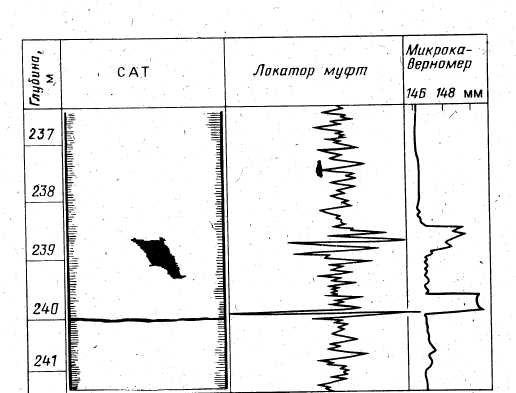

Рис. 41. Определение нарушения колонны акустическим телевизором,

микрокаверномером и магнитным локатором

в скв. 2643/27 Варьеганского месторождения

Определение среднего внутреннего диаметра колонн, их овальность, смятие, выявление желобов можно осуществлять по данным измерений трубными профилемерами.

Пример обнаружения вмятины в колонне в интервале 238,6-239,3 м и ее разрыва на глубине 240 м по данным скважинного акустического телевизора САТ-1, микрокаверномера (калибромера) и магнитного локатора приведен на рис. 41.

Интервал перфорации может быть не установлен по данным магнитного локатора в случае изменения толщины стенки колонны за счет коррозии и разной степени ее намагниченности, при этом кривые локации муфт будут схожи с кривыми для перфорированных интервалов.

Результаты исследований дефектометрией обсадных колонн и НКТ необходимы при интерпретации данных расходометрии, установлении мест негерметичности труб и выявления затрубной циркуляции флюидов.

Контрольные вопросы

Какими методами можно выявить дефекты обсадных труб?

Каким образом устанавливается интервал перфорации?

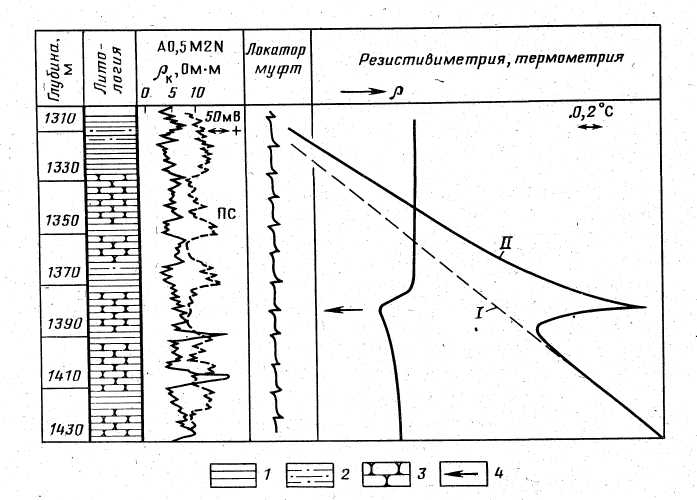

58. Выявление негерметичности обсадных колонн

Места негерметичности обсадных колонн, связанные с притоками и поглощениями флюидов, устанавливаются с помощью методов резистивиметрии, влагометрии, плотностеметрии, термометрии, изотопов, кислородного каротажа и расходометрии.

Негерметичность обсадной колонны с помощью резистивиметрии определяется по притоку или поглощению воды, отмечающейся по удельному электрическому сопротивлению от промывочной жидкости ствола скважины. Приток воды в скважину вызывается методом оттартывания. Место притока воды на кривой сопротивления отмечается повышением или понижением показаний р в зависимости от величины удельного сопротивления поступающей в скважину воды. Интервал негерметичности колонны, связанный с притоком жидкости, отмечается резким изменением показаний на кривой сопротивления.

Поглощение воды затрубным пространством из скважины через место негерметичности в колонне вызывается методом продавливания. С этой целью в ствол скважины закачивают порцию воды, резко отличающейся по удельному сопротивлению от воды, заполняющей скважину, и попутно с продавливанием жидкости производят измерения резистивиметром. Интервал негерметичности колонны, связанный с поглощением жидкости, фиксируется по прекращению изменений сопротивления жидкости в стволе скважины.

При сильных нефтегазопроявлениях при определении мест негерметичности колонны и лифтовых труб следует использовать метод продавливания жидкости.

Данные влагометрии позволяют установить места негерметичности колонны по притокам флюидов с диэлектрической проницаемостью, отличающейся от относительной проницаемости смеси в стволе скважины.

Места негерметичности обсадной колонны и лифтовых труб успешно определяют по данным обычной и высокочувствительной термометрии. В случае хорошей приемистости скважины измерения термометрией проводятся с применением закачки в нее воды под давлением, в случае низкой приемистости ‑ после снижения уровня жидкости в скважине. В первом и во втором случаях проводятся:

1) контрольный замер термометром в остановленной скважине;

2) замер термометром после закачки воды в скважину или после снижения уровня жидкости в ней.

Определение негерметичности колонны с помощью снижения уровня жидкости в скважине позволяет установить место поступления флюида по величине дроссельного эффекта на кривой термометрии (рис. 42). В случае притока воды или нефти эффект положительный, в случае притока газа ‑ отрицательный. В приведенном примере фиксируется поступление воды через негерметичное муфтовое соединение на глубине 1380 м. На кривой резистивиметра отмечается изменение удельного сопротивления жидкости, что подтверждает вывод о месте негерметичности колонны.

Места негерметичности обсадной колонны выше интервалов перфорации выделяются по увеличению градиента температур по сравнению с градиентами температур выше и ниже интервала негерметичности. При установлении мест негерметичности в интервалах между перфорированными пластами для более уверенной интерпретации следует использовать результаты механической и термокондуктивной расходометрии.

Рис. 42. Определение негерметичности колонны по данным термометрии и резистивиметрии в скв. 91 Западно-Сургутского месторождения: