- •Геофизические методы контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений

- •Содержание

- •Предисловие

- •1. Основные понятия о нефтегазовых месторождений

- •2. Методические и технические особенности применения гис при контроле

- •3. Цели и задачи контроля

- •4. Исследование процесса вытеснения нефти в пласте

- •5. Изучение эксплуатационных характеристик пласта

- •6. Изучение технического состояния скважин

- •7. Исследование скважин для выбора оптимального режима работы технологического оборудования

- •8. Условия проведения промыслово-геофизических работ при контроле за разработкой нефтяных и газовых месторождений

- •9. Современные представления о расположении углеводородов по высоте залежи

- •10. Вытеснение нефти водой и газом

- •11. Типовые комплексы промыслово-геофизических методов при контроле за разработкой

- •12. Изменения петрофизических характеристик горных пород в процессе эксплуатации (разработки) залежей углеводородов

- •13. Изменение физических свойств. Удельное электрическое сопротивление

- •14. Изменение физических свойств. Диэлектрическая проницаемость

- •15. Изменение физических свойств. Естественная электрохимическая активность

- •16. Изменение физических свойств. Вызванная электрохимическая активность

- •17. Изменение физических свойств. Естественная гамма-активность

- •18. Изменение физических свойств. Нейтронные характеристики

- •19. Изменение физических свойств. Акустические характеристики

- •20. Изменение физических свойств. Термические характеристики

- •21. Методы меченого вещества

- •22. Метод радиоактивных изотопов

- •23. Нейтронный метод меченого вещества

- •24. Механическая дебитометрия

- •25. Термокондуктивная расходометрия

- •26. Особенности интерпретации термокондуктивной расходометрии

- •27. Исследование состава смеси в стволе скважины с помощью резистивиметрии

- •28. Определение состава смеси с помощью гамма ‑ плотностеметрии

- •29. Кислородный нейтронный гамма-метод в комплексе работ по контролю (кангм)

- •30. Влагометрия при контроле за разработкой

- •31. Термометрия при контроле за разработкой

- •1 ‑ Контрольный замер температуры; 2, 3 ‑ замер температуры после закачки соответственно 18 и 36 м3 (а), 8 и 18 м3 (б) воды

- •32. Определение пластового давления

- •33. Определение первоначального положения водонефтяного контакта

- •На кривой семиэлектродного зонда внк соответствует точке, расположенной на расстоянии размера l0 зонда ниже точки среднего значения

- •34. Определение первоначального положения газоводного контакта

- •35. Определение первоначального положения газонефтяного контакта

- •6 ‑ Первоначальные положения гнк и внк, 7 ‑ текущие положения гнк и внк

- •36. Контроль за перемещением внк

- •37. Контроль перемещения гнк и гвк

- •38. Контроль перемещения газовой шапки и перемещения нефтяной оторочки при эксплуатации нефтегазовых месторождений

- •39. Выделение обводненных продуктивных пластов в необсаженных скважинах

- •40. Выделение обводненных продуктивных пластов в обсаженных неперфорированных скважинах

- •1 ‑ Интервал перфорации, 2 ‑ интервал затрубной циркуляции.

- •41. Выделение обводненных продуктивных пластов в обсаженных перфорированных скважинах

- •42. Определение параметров выработки пластов

- •43. Определение коэффициентов текущей и остаточной нефтенасыщенности в необсаженных скважинах

- •44. Определение коэффициентов текущей и остаточной нефтенасыщенности в обсаженных скважинах

- •45. Определение коэффициента текущей и остаточной газонасыщенности газовых месторождений

- •46. Оценка коэффициента текущей и конечной нефтеотдачи по комплексу геофизических параметров

- •47. Оценка коэффициента текущей и конечной газоотдачи пластов по комплексу геофизических параметров

- •48. Особенности разработки, регулирования и контроля за эксплуатацией нефтегазовых залежей

- •49. Выделение интервалов притока пласта

- •II ‑ влагограмма

- •50. Определение продуктивности (приемистости) пласта

- •51. Определение работающей мощности пласта

- •1 ‑ Глина, 2 ‑ песчаник нефтеносный, 3 ‑ интервал перфорации,

- •4 ‑ Работающие мощности

- •52. Изучение технического состояния скважин. Общие положения

- •53. Оценка качества цементирования колонн по термометрии

- •54. Оценка качества цементирования колонн по методу радиоактивных изотопов

- •55. Оценка качества цементирования по гамма-гамма методу

- •56. Оценка качества цементирования по акустике

- •57. Выявление дефектов обсадных и насосно-компрессорных труб

- •58. Выявление негерметичности обсадных колонн

- •I ‑ геотерма; II ‑ замер после снижения уровня жидкости в стволе скважины на 200 м;

- •1 ‑ Глина, 2 ‑ алевролит, 3 ‑ песчаник, 4 ‑ место притока воды

- •I ‑ прямой зонд 50 см, II ‑ обращенный зонд 25 см; 1 ‑ цемент в затрубном пространстве, 2 ‑ приток нефти, 3 ‑ приток воды, 4 ‑ песчаник водоносный,

- •5 ‑ Глина, 6 ‑ алевролит, 7 ‑ песчаник нефтеносный, 8 ‑известняк

- •59. Выявление интервалов затрубной циркуляции флюидов

- •2 ‑ Направление движения флюида, 3 ‑ термограмма, 4 ‑ геотерма,

- •5 ‑ Линия, параллельная оси глубин

- •60. Выявление уровня жидкости, интервалов солевых и парафиновых отложений

- •61. Методы интенсификации притоков нефти

- •62. Интенсификация притока и приемистости пласта с помощью соляно-кислотной обработки

- •63. Интенсификация притока с помощью тепловых методов

- •64. Интенсификация притока с помощью внутрипластового горения

- •65. Контроль гидравлического разрыва пласта

- •66. Контроль за барохимическим воздействием на пласт

- •5 ‑ Интервал перфорации

- •67. Метод акустического и комбинированного воздействия на пласт

- •68. Электрообработка нефтяных скважин мощными импульсными источниками тока с целью повышения нефтеотдачи

- •69. Горизонтальные скважины

- •70. Задачи, решаемые геофизическими методами в горизонтальных скважинах

- •71. Геофизические исследования при строительстве гс и ргс

- •72. Геофизические исследования горизонтальных скважин в процессе бурения

- •73. Геофизические исследования горизонтальных скважин после бурения

- •74. Геофизические исследования горизонтальных скважин в процессе их освоения

- •75. Геофизические исследования горизонтальных скважин в процессе их испытания

- •76. Геофизические исследования горизонтальных скважин в процессе их эксплуатации

- •Методические рекомендации для преподавателя

- •Методические указания для студентов

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •Дополнительный

44. Определение коэффициентов текущей и остаточной нефтенасыщенности в обсаженных скважинах

При определении KНТ и KНО продуктивных пластов в обсаженных скважинах наиболее широко используются результаты импульсных нейтронных методов.

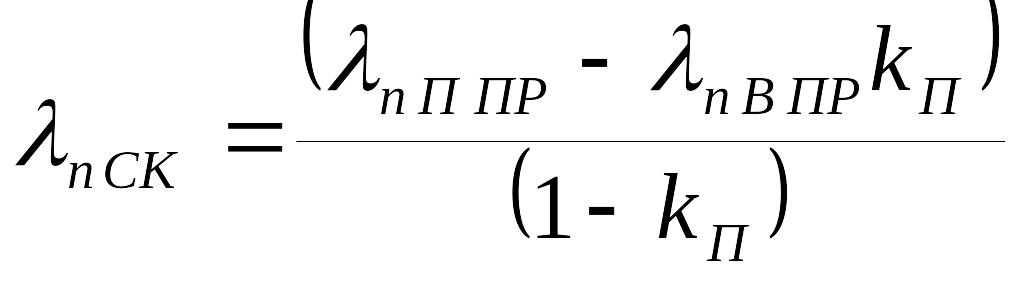

Методика определения разработана Ф.А. Алексеевым, Я.Н. Васиным и Д.М. Сребродольским. Она основана на использовании величины декремента затухания породы λn п, связанной с коллекторскими свойствами и нефтенасыщенностью пород:

![]() ,

(1)

,

(1)

где

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ‑ декременты затухания для скелета

породы с нулевой глинистостью; воды,

насыщающей пласт; нефти в пластовых

условиях; глинистого материала.

‑ декременты затухания для скелета

породы с нулевой глинистостью; воды,

насыщающей пласт; нефти в пластовых

условиях; глинистого материала.

Данные ИННМ позволяют оценить KНТ и KНО при соблюдении следующих условий: вытеснение нефти из пласта осуществляется водой минерализации 200-250 г/л при KП = 10 - 15 % или Св ≥ 100 - 150 г/л при KП > 15 - 20 %. В неглинистых высокопористых коллекторах возможно оценивать KН и при минерализациях 30 - 100 г/л. KНТ и KНО рассчитываются по формуле

![]() ,

(2)

,

(2)

где

![]() ‑ исправленная за глинистость величина

декремента затухания породы-коллектора.

‑ исправленная за глинистость величина

декремента затухания породы-коллектора.

Величины λn СК и λn ГЛ рассчитывают по результатам химического анализа керна. В случае постоянного минерального состава скелета и цемента средние значения λn СК и λn ГЛ обеспечивают определение KHT и KHO с погрешностью до ±5 %.

Значения λn В и λn Н оцениваются по измерениям ИННМ в неглинистых опорных пластах с известными KП, KH и λn СК с использованием вышеприведенной формулы (1), а также расчетным путем по данным химических анализов воды и нефти.

КГЛ и КП определяют по данным ГИС или керновых анализов.

При достаточно

большом времени задержки (τ3

> 0,7 - 1,2 мс) измеренные кажущиеся значения

декремента затухания

![]() отличаются

от истинной его величины λn

п не более

чем на 10-15 %. Коэффициенты КHT

и КHO

можно определять по формуле (2), заменяя

в ней истинные значения декрементов

затухания твердых компонентов и флюидов

породы их кажущимися величинами - λn

КП, λn

КТВ, λn

КВ, λn

КН.

отличаются

от истинной его величины λn

п не более

чем на 10-15 %. Коэффициенты КHT

и КHO

можно определять по формуле (2), заменяя

в ней истинные значения декрементов

затухания твердых компонентов и флюидов

породы их кажущимися величинами - λn

КП, λn

КТВ, λn

КВ, λn

КН.

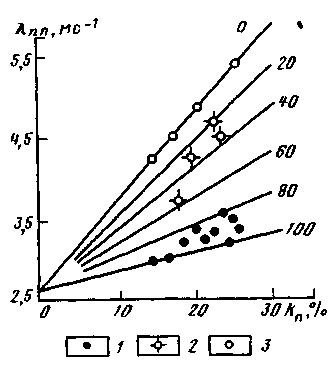

Рис. 31. Графический способ оценки нефтенасыщенности обводняющихся интервалов (по Я.Н. Васину).

Интервалы: 1 ‑ нефтенасыщенные, 2 ‑ частично обводненные, 3 ‑ водоносные и

выработанные. Шифр кривых ‑ КH, %

П

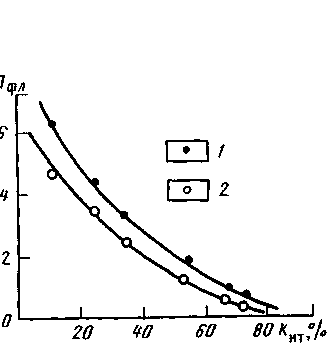

Рис. 32. Зависимости параметра подвижности Пфл от коэффициента текущей нефтенасыщенности КHT для Западно-Сургутского месторождения

(по Г.А. Закусило). Пласты:1 ‑ БС2-3, 2 – БC1

Значения λn

К ГЛ и λn

К СК можно

оценить по данным минерального или

химического анализов в случае малой

глинистости пород (kГЛ

< 10-15 %) и при kn,

превышающей эти значения; λn

К ГЛ и λn

К СК

определяются по величине λnКП,

измеренной против водоносных пластов

с известными КП

и КГЛ.

В этом случае![]() .

.

При графическом способе определения КHT и КHO (рис. 31) используются опорные водоносные и нефтеносные пласты с известными величинами kH и kП. На плоскость λn = f(KП) наносят точки для водоносных и нефтеносных неглинистых пластов и строят линии регрессии λn К ВП = f(KП) и λn К НП = f(KП). В случае глинистых пластов в λn КП вводится поправка за влияние КГЛ. Для построения семейства линий для КH = 10, 20, 30, 100 % расстояния между граничными линиями делят на число частей, кратных шагу изменения КH (рис. 31). Величина КH = 100 % соответствует фиктивному коэффициенту нефтенасыщенности, получившейся за счет воды с эквивалентной минерализацией Св < 5 г/л по NaCl.

При обводнении пласта пресными нагнетаемыми водами в пласт закачивается вода высокой минерализации с λn ВМ, а затем пресная вода с λn В ПР = λН (по хлоросодержанию) и в обоих случаях по данным ИННМ устанавливаются декременты затухания пласта с минерализованной водой λn ПM и с пресной λnППР. Коэффициент КHO рассчитывают по формуле (2), причем λn СК, λn Г и λn В находят из соотношений:

,

(3)

,

(3)

λn П = λn Н и λn В = λn ВМ .

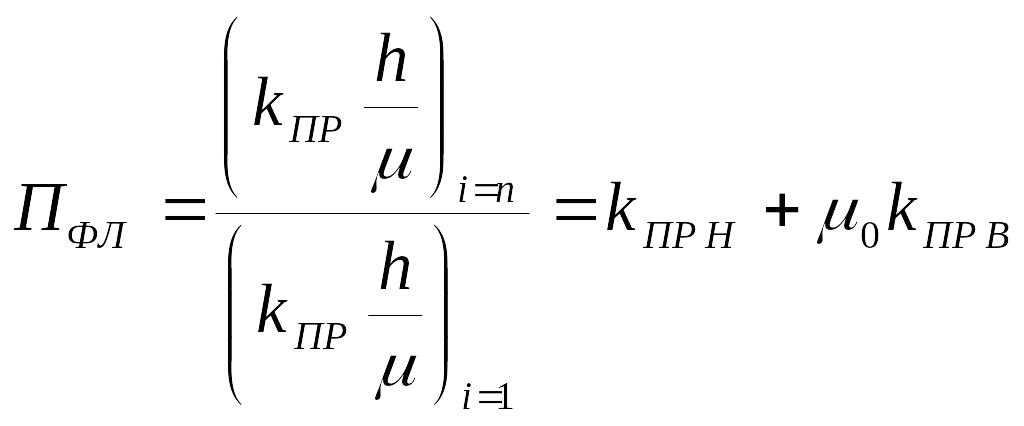

Г.А. Закусило разработана методика определения коэффициента текущей нефтенасыщенности по данным термометрии. В основу методики положена эмпирическая связь коэффициента kHТ с параметром подвижности флюида Пфл (рис. 32), который равен

,

(4)

,

(4)

где kПР

‑ проницаемость пласта; kПР

Н, kПР

В ‑

относительные фазовые проницаемости

коллектора для нефти и воды соответственно;

h ‑ работающая мощность пласта; μ

‑ вязкость жидкости в пластовых

условиях;

![]() ‑ отношение вязкостей нефти μН

и воды μВ

в пластовых условиях; i =1, 2, 3 ... ‑ индекс

исследования.

‑ отношение вязкостей нефти μН

и воды μВ

в пластовых условиях; i =1, 2, 3 ... ‑ индекс

исследования.

По данным кривой восстановления температуры (КВТ) находят параметр гидропроводности пласта:

![]() ,

,

где it ‑ тангенс угла наклона участка КВТ; et ‑ коэффициент Джоуля-Томсона для нефти исследуемого пласта; Q ‑ дебит скважины до ее остановки.

КВТ в разные стадии разработки месторождения регистрируются в кровле исследуемого перфорированного пласта. Зарегистрированный в работающей скважине продуктивный пласт выявляется по термограмме.

Контрольные вопросы

Как с помощью импульсных нейтронных методов определить КHT и КНО в обсаженных скважинах?

Как определить КHT с помощью параметра Пфл?