- •Геофизические методы контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений

- •Содержание

- •Предисловие

- •1. Основные понятия о нефтегазовых месторождений

- •2. Методические и технические особенности применения гис при контроле

- •3. Цели и задачи контроля

- •4. Исследование процесса вытеснения нефти в пласте

- •5. Изучение эксплуатационных характеристик пласта

- •6. Изучение технического состояния скважин

- •7. Исследование скважин для выбора оптимального режима работы технологического оборудования

- •8. Условия проведения промыслово-геофизических работ при контроле за разработкой нефтяных и газовых месторождений

- •9. Современные представления о расположении углеводородов по высоте залежи

- •10. Вытеснение нефти водой и газом

- •11. Типовые комплексы промыслово-геофизических методов при контроле за разработкой

- •12. Изменения петрофизических характеристик горных пород в процессе эксплуатации (разработки) залежей углеводородов

- •13. Изменение физических свойств. Удельное электрическое сопротивление

- •14. Изменение физических свойств. Диэлектрическая проницаемость

- •15. Изменение физических свойств. Естественная электрохимическая активность

- •16. Изменение физических свойств. Вызванная электрохимическая активность

- •17. Изменение физических свойств. Естественная гамма-активность

- •18. Изменение физических свойств. Нейтронные характеристики

- •19. Изменение физических свойств. Акустические характеристики

- •20. Изменение физических свойств. Термические характеристики

- •21. Методы меченого вещества

- •22. Метод радиоактивных изотопов

- •23. Нейтронный метод меченого вещества

- •24. Механическая дебитометрия

- •25. Термокондуктивная расходометрия

- •26. Особенности интерпретации термокондуктивной расходометрии

- •27. Исследование состава смеси в стволе скважины с помощью резистивиметрии

- •28. Определение состава смеси с помощью гамма ‑ плотностеметрии

- •29. Кислородный нейтронный гамма-метод в комплексе работ по контролю (кангм)

- •30. Влагометрия при контроле за разработкой

- •31. Термометрия при контроле за разработкой

- •1 ‑ Контрольный замер температуры; 2, 3 ‑ замер температуры после закачки соответственно 18 и 36 м3 (а), 8 и 18 м3 (б) воды

- •32. Определение пластового давления

- •33. Определение первоначального положения водонефтяного контакта

- •На кривой семиэлектродного зонда внк соответствует точке, расположенной на расстоянии размера l0 зонда ниже точки среднего значения

- •34. Определение первоначального положения газоводного контакта

- •35. Определение первоначального положения газонефтяного контакта

- •6 ‑ Первоначальные положения гнк и внк, 7 ‑ текущие положения гнк и внк

- •36. Контроль за перемещением внк

- •37. Контроль перемещения гнк и гвк

- •38. Контроль перемещения газовой шапки и перемещения нефтяной оторочки при эксплуатации нефтегазовых месторождений

- •39. Выделение обводненных продуктивных пластов в необсаженных скважинах

- •40. Выделение обводненных продуктивных пластов в обсаженных неперфорированных скважинах

- •1 ‑ Интервал перфорации, 2 ‑ интервал затрубной циркуляции.

- •41. Выделение обводненных продуктивных пластов в обсаженных перфорированных скважинах

- •42. Определение параметров выработки пластов

- •43. Определение коэффициентов текущей и остаточной нефтенасыщенности в необсаженных скважинах

- •44. Определение коэффициентов текущей и остаточной нефтенасыщенности в обсаженных скважинах

- •45. Определение коэффициента текущей и остаточной газонасыщенности газовых месторождений

- •46. Оценка коэффициента текущей и конечной нефтеотдачи по комплексу геофизических параметров

- •47. Оценка коэффициента текущей и конечной газоотдачи пластов по комплексу геофизических параметров

- •48. Особенности разработки, регулирования и контроля за эксплуатацией нефтегазовых залежей

- •49. Выделение интервалов притока пласта

- •II ‑ влагограмма

- •50. Определение продуктивности (приемистости) пласта

- •51. Определение работающей мощности пласта

- •1 ‑ Глина, 2 ‑ песчаник нефтеносный, 3 ‑ интервал перфорации,

- •4 ‑ Работающие мощности

- •52. Изучение технического состояния скважин. Общие положения

- •53. Оценка качества цементирования колонн по термометрии

- •54. Оценка качества цементирования колонн по методу радиоактивных изотопов

- •55. Оценка качества цементирования по гамма-гамма методу

- •56. Оценка качества цементирования по акустике

- •57. Выявление дефектов обсадных и насосно-компрессорных труб

- •58. Выявление негерметичности обсадных колонн

- •I ‑ геотерма; II ‑ замер после снижения уровня жидкости в стволе скважины на 200 м;

- •1 ‑ Глина, 2 ‑ алевролит, 3 ‑ песчаник, 4 ‑ место притока воды

- •I ‑ прямой зонд 50 см, II ‑ обращенный зонд 25 см; 1 ‑ цемент в затрубном пространстве, 2 ‑ приток нефти, 3 ‑ приток воды, 4 ‑ песчаник водоносный,

- •5 ‑ Глина, 6 ‑ алевролит, 7 ‑ песчаник нефтеносный, 8 ‑известняк

- •59. Выявление интервалов затрубной циркуляции флюидов

- •2 ‑ Направление движения флюида, 3 ‑ термограмма, 4 ‑ геотерма,

- •5 ‑ Линия, параллельная оси глубин

- •60. Выявление уровня жидкости, интервалов солевых и парафиновых отложений

- •61. Методы интенсификации притоков нефти

- •62. Интенсификация притока и приемистости пласта с помощью соляно-кислотной обработки

- •63. Интенсификация притока с помощью тепловых методов

- •64. Интенсификация притока с помощью внутрипластового горения

- •65. Контроль гидравлического разрыва пласта

- •66. Контроль за барохимическим воздействием на пласт

- •5 ‑ Интервал перфорации

- •67. Метод акустического и комбинированного воздействия на пласт

- •68. Электрообработка нефтяных скважин мощными импульсными источниками тока с целью повышения нефтеотдачи

- •69. Горизонтальные скважины

- •70. Задачи, решаемые геофизическими методами в горизонтальных скважинах

- •71. Геофизические исследования при строительстве гс и ргс

- •72. Геофизические исследования горизонтальных скважин в процессе бурения

- •73. Геофизические исследования горизонтальных скважин после бурения

- •74. Геофизические исследования горизонтальных скважин в процессе их освоения

- •75. Геофизические исследования горизонтальных скважин в процессе их испытания

- •76. Геофизические исследования горизонтальных скважин в процессе их эксплуатации

- •Методические рекомендации для преподавателя

- •Методические указания для студентов

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •Дополнительный

24. Механическая дебитометрия

Дебитометрия в эксплуатационных скважинах проводятся с целью определения охвата продуктивного коллектора процессом разработки. Основные задачи измерений – уточнение положения, толщины и неоднородности коллекторов, эффективность вскрытия пластов, установление коэффициентов продуктивности отдельных прослоев. Для решения этих задач в разрезе эксплуатационной скважины необходимо выделить интервалы, из которых происходит приток жидкости в ствол скважины и оценить его объем (дебит) для каждого пласта. В нагнетательных скважинах следует выделить интервалы, поглощающие жидкость, и определить объем жидкости, поглощаемой каждым пластом.

В итоге расходометрических исследований получают график изменения притока или поглощения жидкости с глубиной, который называют профилем притока или поглощения.

Результаты расходометрических измерений представляют в виде интегрального и дифференциального профилей.

Интегральный профиль – это график изменения суммарного (для всех пластов, залегающих ниже заданной глубины) расхода (притока, поглощения) жидкости:

Q = ∑qhi,

где Q – суммарный расход; qhi, – расход на глубине hi.

Дифференциальный профиль представляет собой график поинтервального (на единицу толщины пласта) расхода жидкости по глубине скважины

qi = ∆Q / ∆h,

где ∆Q – приращение притока на участке изменения глубины ∆h; qi – поинтервальный расход жидкости, м3/сут.

Особенностью движения жидкости в зонах ее истечения, которая учитывается при построении измерительных приборов, является вихреобразное, нестационарное по направлению перемещение потока. Траектория движения жидкости в этих зонах формируется под действием двух составляющих – тангенциальной (перпендикулярной к оси скважины) и вертикальной (параллельной оси скважины). По мере удаления от зоны истечения вихревое движение постепенно переходит в стационарный, плавный поток жидкости.

Для построения профилей расхода жидкости используют результаты исследования скважин расходомерами, измеряющими скорость потока жидкости по стволу скважины. Зная диаметр колонны и скорость потока, рассчитывают величины притока или поглощения жидкости в скважине.

В механическом расходомере в качестве чувствительного элемента используется крыльчатка с лопастями (турбинка), расположенная так, что через нее проходит весь или часть потока. Жидкость, перемещаясь по стволу скважины, заставляет вращаться турбинку. Частота вращения ее пропорциональна скорости движения жидкости. На турбинку действует преимущественно вертикальная составляющая потока жидкости.

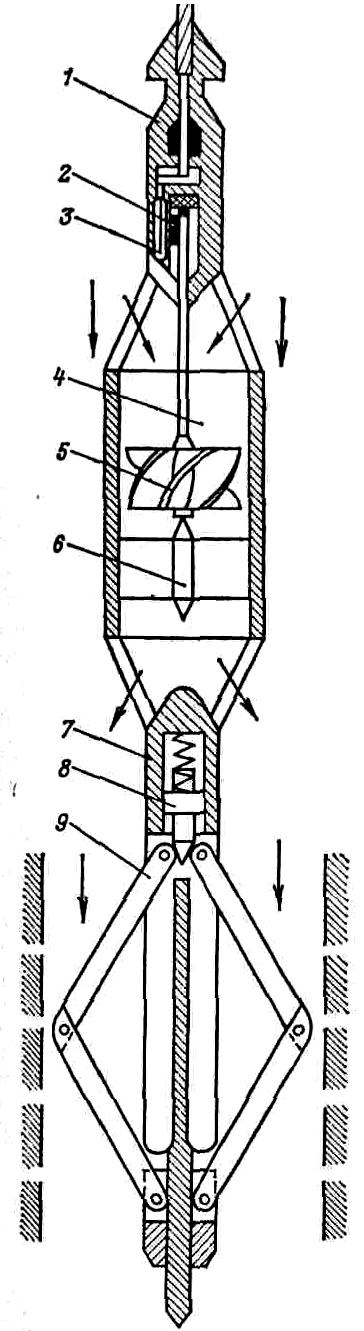

Механические

расходомеры бывают беспакерные и

пакерными. Движущийся поток жидкости

(в данном случае падающий) в беспакерном

расходомере (рис. 14) проходит через

измерительный канал, в котором помещена

четырехлопастная турбинка. Вращение

турбинки передается оси, на конце

которого укреплен постоянный магнит.

Под действием магнитного поля прерывается

электрическая цепь магнитоуправляемого

контакт с частотой, пропорциональной

частоте вращения турбинки. Положение

измерительного окна строго по оси

скважины обеспечивается центрирующим

фонарем.

Механические

расходомеры бывают беспакерные и

пакерными. Движущийся поток жидкости

(в данном случае падающий) в беспакерном

расходомере (рис. 14) проходит через

измерительный канал, в котором помещена

четырехлопастная турбинка. Вращение

турбинки передается оси, на конце

которого укреплен постоянный магнит.

Под действием магнитного поля прерывается

электрическая цепь магнитоуправляемого

контакт с частотой, пропорциональной

частоте вращения турбинки. Положение

измерительного окна строго по оси

скважины обеспечивается центрирующим

фонарем.

Рис.14. Беспакерный расходомер: 1 – головка прибора; 2 – магнит; 3 – магнитоуправляемый контакт; 4 – струенаправляющий фонарь; 5 – турбинка; 6 – подпятник турбинки; 7 – пружина; 8 – толкатель; 9 – рычаг центрирующего фонаря.

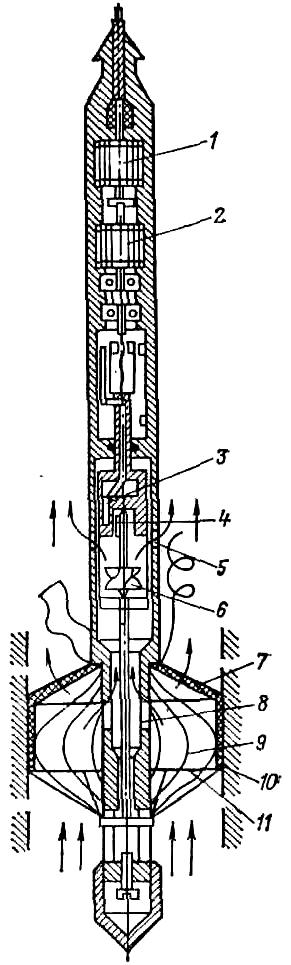

В пакерном механическом расходомере (рис. 15) весь поток жидкости через центрирующий фонарь направляется в подпакерное пространство. Пакер представляет собой пружины, на которые надет матерчатый чехол. Раскрытие и закрытие пакера осуществляется вращением электромотора через редуктор.

П

опадающий

под пакер поток жидкости направляется

либо полностью через входные окна в

измерительный канал, либо частично,

если в пакере имеются парциальные

отверстия. Вращающаяся под действием

потока турбинка с помощью укрепленого

на ее оси магнита прерывает электрическую

цепь магнитоуправляемого контакта с

частотой, пропорциональной частоте

вращения турбинки.

опадающий

под пакер поток жидкости направляется

либо полностью через входные окна в

измерительный канал, либо частично,

если в пакере имеются парциальные

отверстия. Вращающаяся под действием

потока турбинка с помощью укрепленого

на ее оси магнита прерывает электрическую

цепь магнитоуправляемого контакта с

частотой, пропорциональной частоте

вращения турбинки.

Механическим расходомером расход измеряется путем установления прибора на заданной глубине и перекрытия сечения колонны пакером. По результатам дискретных отсчетов при последовательном перемещении прибора с точки на точку строится интегральный профиль притока. Интервалы притока характеризуются на профиле резкими изменениями показаний расходомера.

Рис. 15. Пакерный расходомер: 1 – электромотор; 2 – редуктор; 3 – магнитоуправляемый контакт; 4 – магнит; 5 – выходное окно; 6 – турбинка; 7 – парциальное отверстие в пакере; 8 – входное окно; 9 – пружина пакера; 10 – чехол пакера; 11 – центрирующий фонарь

Дифференциальный профиль позволяет определить приток жидкости из отдельных интервалов продуктивного разреза.

Показания механических расходомеров чувствительны не только к изменениям скорости потока, но и к свойствам и составу жидкости в стволе скважины. В случае двухфазного потока из-за разности плотности нефти и воды отдельные фазы жидкости будут двигаться с разной скоростью, т. е. в потоке будет иметь место проскальзывание одного компонента относительно другого. Это приводит к тому, что объемная концентрация каждого компонента потока в стволе скважины не соответствует соотношению компонентов в притекающей к стволу скважины жидкости. Простейшим примером такого несоответствия может быть наличие в призабойной зоне скважины столба застойной воды, через которую в силу меньшей плотности барботирует (всплывает) нефть. Количество воды в стволе скважины в этом случае больше, чем притекает в скважину. Это несоответствие выражается через так называемую постоянную составляющую потока.

Уменьшить разность скоростей компонентов потока и повысить точность измерений расхода позволяет применение струенаправляющих, или пакерующих, устройств. Поэтому при измерении расхода двухфазных жидкостей необходимо применять пакерные расходомеры.

Контрольные вопросы

Как и с какой целью проводится механическая дебитометрия?

Какие бывают механические дебитомеры?