- •0. Дискурс. Соло сверчка на жужжальцах.

- •1. Понятие коммуникативного акта, дискурса. Коммуникативный акт и его компоненты.

- •2. Миры. Коммуникативные сообщества.

- •3. Понятие модели. Знак как разновидность модели.

- •3. 1. Предварительные рассуждения.

- •3. 2. Определение понятия «модель»

- •3. 3. Понятие модели для описания ситуаций моделирования у человека.

- •3. 4. Определение знака.

- •3. 5. Классификация знаков по ч. Пирсу.

- •4. Анализ конкретной семиотической системы. Транспортная семиотическая система шлагбаум.

- •4. 2. Синхронный аспект описания семиотической системы шлагбаум.

- •4. 2. 0. 0. Семиотические системы и подсистемы.

- •4. 2. 0. 1. Противопоставление систем синтеза и анализа семиотического текста (≈ соссюровскому понятию «язык») и дискурса (≈ соссюровскому понятию «речь»).

- •4. 2. 0. 2. Схема, норма, узус, комбинаторные возможности и индивидуальные особенности порождающей системы и дискурса.

- •4. 2. 0. 3. Противопоставление синтагматики и парадигматики.

- •4. 2. 1. Структура коммуникативного акта. Коммуникативный акт как элемент семиотического дискурса. Конкретный и абстрактный семиотический дискурс.

- •4. 2. 2. Референциальный и денотативный миры семиотического дискурса.

- •4. 2. 3. Адресант коммуникативного акта.

- •4. 2. 4. Адресат коммуникативного акта.

- •4. 2. 5. Иллокутивный контекст абстрактного семиотического дискурса.

- •4. 2. 6. Описание структуры семиотического текста.

- •4. 2. 6. 1. Описание знаковой системы.

- •4. 2. 6. 1. 0. Предварительные замечания.

- •4. 2. 6. 1. 1. Синтактика.

- •4. 2. 6. 1. 2. Программа синтеза семиотического текста.

- •4. 2. 6. 1. 3. Программа анализа текста.

- •4. 2. 6. 1. 4. Знаковая структура текста.

- •4. 2. 6. 1. 5. Означающее текста.

- •4. 2. 6. 1. 6. Означаемое текста.

- •4. 2. 6. 1. 7. Установление соответствий между означающим и означаемым.

- •Глава 2

- •Этимология термина "семиотика". Понятие семиотики. Объект семиотики. Предыстория семиотики. История семиотики.

- •Пролог к истории семиотики.

- •Некоторые штрихи к проблеме глоттогенеза.

- •0. Предварительные замечания.

- •0. 1. Этимология термина "семиотика".

- •0. 2. Предмет семиотики.

- •1. Пролог к прологу. До человека.

- •1. 0. Предварительные замечания.

- •1. 1. Проблемы глоттогенеза в научной литературе. Методика исследования.

- •2. Древнейший период. Овладение знаком.

- •2. 1. Язык в контексте старших семиотических систем.

- •2. 2. Ритуал - колыбель естественного языка. Учение а. Н. Веселовского о первобытном синкретизме.

- •2. 3. Коротко об антропогенезе.

- •Развитие черепа у гоминина от австралопитека к homo sapiens sapiens

- •2. 3. 6. Кроманьонцы.

- •2. 4. Загонная охота. Звуковая речь. Ритуалы, связанные с охотой. К проблеме глоттогенеза. Bodylanguage.

- •2. 6. Проблема смерти.

- •2. 7. Завершающая стадия глоттогенеза.

- •2. 7. 0. Загадки глоттогенеза.

- •2. 7. 1. Гипотеза л. С. Выготского о соотношении языка и мышления. Основные отличия семиотических систем животных и естественного языка человека.

- •3. Охота, живопись, музыка и магия.

- •4. Ритуал Ритуалы // Сюжетная формулаСюжетные формулы Мифы Миф.

- •4. 0. О сюжете.

- •4. 2. Переход от запоминания к порождению. Переход от конкретного к абстрактному.

- •4. 3. Образование предложений.

- •4. 4. Образование текстов. Глубинные параметры сюжета. Ритуал.

- •4. 6. Проявление основных архетипических противопоставлений в ритуале.

- •4. 7. 0. Об определении мифа.

- •4. 7. 1. Мифологическое сознание и его носитель.

- •4. 7. 2. Существование мифа во времени.

- •4. 7. 3. Палеолитические и неолитические мифы.

- •4. 7. 4. Отображение в мифе основных архетипических противопоставлений.

- •Библиография

- •Ю. С. Степанов Семиотика и эволюция

- •Готовит просвещенья дух

- •Литература

- •40 Не могу удержаться, чтобы не привести в пример сочиненной мальчиком четырех лет сказки с уже обозначившимся четким сюжетом: Вареники

3. 3. Понятие модели для описания ситуаций моделирования у человека.

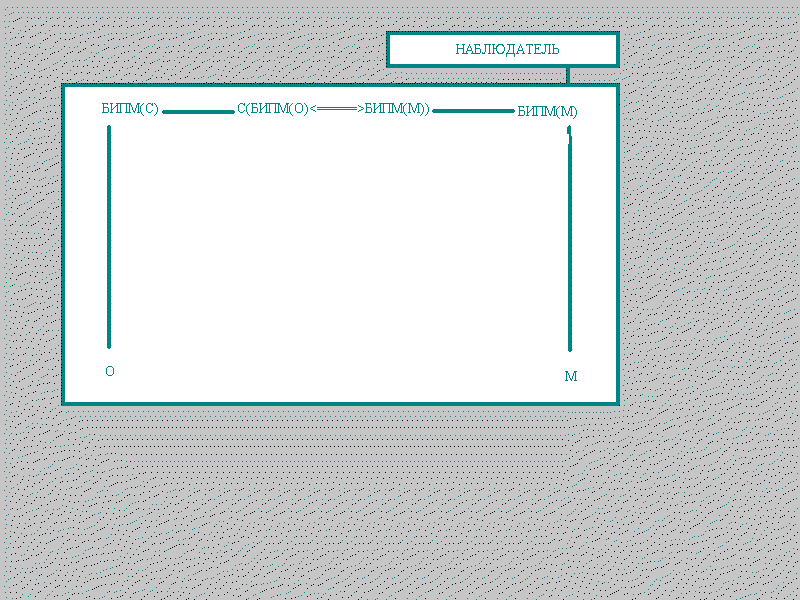

Теперь попытаюсь охарактеризовать более узкий класс ситуаций моделирования, который может претендовать на роль самого частотного класса ситуаций моделирования. Дело в том, что, когда мы имеем дело с биоинтеллектом или просто с интеллектом, то модели объектов реального мира, которые и сами ему принадлежат, сопоставляются с этими своими объектами не напрямую, а через соответствующие (био)интеллектуальные модели. Т. е. сначала мы строим БИПМ объекта, затем - БИПМ модели, затем устанавливаем соответствие между элементами БИПМ модели и объекта. После этого по свойствам М судим о свойствах О. Итак:

Пусть нам дан некоторый объект произвольной природы О и имеется (био)интеллектуальная параметрическая модель О - БИПМ (О), и пусть нам дан объект М и имеется (био)интеллектуальная параметрическая модель объекта М - БИПМ (М). Если теперь имеется система соответствий С между элементами БИПМ (О) и БИПМ (М) и/или между конструктами, образованными из этих элементов, С(БИПМ (О) <==> БИПМ (М)), такая, что на основании этой системы соответствий наблюдатель Н, решающий проблему Р, по наблюдениям над свойствами М судит о свойствах О, то М называется (био)интеллектуальной моделью О для наблюдателя Н, который изучает М с целью получения информации об О. Схематически ситуацию моделирования можно изобразить следующим образом:

Эта схема охватывает все известные автору типы человеческих моделей, начиная от математических, в которых объектом моделирования служит теория, а моделью - некоторое множество М, и кончая ситуацией моделирования кораблей, самолетов, ракет и т.п. Hаиболее важным этапом моделирования является установление теории соответствий между МПМ (О) и МПМ (М) (ср. теорию аналогий первого и второго рода в электротехнике).

Анализ конкретного примера 7. Попробуем построить биоинтеллектуальную параметрическую модель (так называемых парадигматических /знать что такое "парадигматический" пока не обязательно, нужно просто запомнить термин/) отношений между группой родственников, в которую входят сын, дочь, отец, мать, вуй - дядя по матери - и стрый - дядя по отцу. Имеется в виду моногамная система родства, т. е. такая, при которой в семье бывает только один отец и только одна мать. Опишем отношения КАЖДОГО члена этой группы ко ВСЕМ другим. Описать означаемое знаков можно двумя способами: либо исчерпывающим образом описать их сочетаемость, либо изобрести специальный метаязык описания и воспользоваться им. Выберем последний прием. Пусть наш семантический язык будет состоять из следующих простых слов:

'X связан отношением свойств´а с Y',

'X связан отношением родства с Y',

'X - родственник Y по восходящей линии',

'X - родственник Y по нисходящей линии',

'X - родственник Y в том же поколении ',

'X связан прямым отношением с Y',

'X связан непрямым отношением с Y',

'X - родственник Y',

'X - мужского пола',

'X - женского пола'.

Создать модель отношений в данном случае означает описать означаемые соответствующих терминов родства, составляя из построенной системы предикатов семантические формулы терминов. Составить семантическую формулу для данного слова пока для нас должно значить, что нужно подобрать набор предикатов, необходимых и достаточных для того, чтобы семантическая формула каждого термина родства отличалась от всех остальных. Сложные предикаты, состоящие из более чем одного слова нашего семантического метаязыка, соединяются в формуле союзом 'и', в логической терминологии - конъюнкцией. Это грамматика нашего семантического языка. Пример семантической формулы: 'X - родственник Y по нисходящей линии ' 'X - мужского пола'. Как Вы уже, наверное, заметили, одного и того же члена этой семьи можно определить по-разному, в зависимости от того, родство его с каким из остальных членов данной семьи мы моделируем. То есть, одному и тому же объекту может быть поставлено в соответствие несколько разных номинаций (а, следовательно, и семантических формул) в зависимости от того, по отношению к кому строится модель.

Относительно детей 'X мать Y' = 'X связан прямым отношением с Y' 'X - родственник по восходящей линии для Y' 'X - женщина', т. е. 'X является прямым родственником женского пола по восходящей линии для Y' , относительно вуя тот же человек должен получить другую семантическую формулу, а следовательно, и другой термин родства: 'X сестра Y' = 'X связан прямым отношением с Y' 'X - родственник Y в том же поколении' 'X - женщина' - т. е. 'прямой родственник женского пола в том же поколении', по отношению к отцу тот же человек должен быть описан другим набором предикатов (слов семантического метаязыка): 'X жена Y' = 'X связан отношением свойства с Y' 'X связан прямым отношением с Y' 'X - женщина', т. е. 'Х является прямым свойственником женского пола для Y'. Далее по аналогии с описанным выше Вы без труда сможете построить семантические формулы остальных терминов родства, укажем лишь их неформальные определения. Со стрыем мать связана отношением непрямого свойства (родственник женского пола в том же поколении, связанный отношением непрямого свойства). Отец относительно детей - прямой родственник мужского пола по восходящей линии, отношение его к стрыю и вую с поправкой на пол аналогично отношению матери к вую и стрыю, отношения отца и матери симметричны (с поправкой на пол). Дети родителям - прямые родственники по нисходящей линии, вую и стрыю они непрямые родственники по нисходящей линии.