- •0. Дискурс. Соло сверчка на жужжальцах.

- •1. Понятие коммуникативного акта, дискурса. Коммуникативный акт и его компоненты.

- •2. Миры. Коммуникативные сообщества.

- •3. Понятие модели. Знак как разновидность модели.

- •3. 1. Предварительные рассуждения.

- •3. 2. Определение понятия «модель»

- •3. 3. Понятие модели для описания ситуаций моделирования у человека.

- •3. 4. Определение знака.

- •3. 5. Классификация знаков по ч. Пирсу.

- •4. Анализ конкретной семиотической системы. Транспортная семиотическая система шлагбаум.

- •4. 2. Синхронный аспект описания семиотической системы шлагбаум.

- •4. 2. 0. 0. Семиотические системы и подсистемы.

- •4. 2. 0. 1. Противопоставление систем синтеза и анализа семиотического текста (≈ соссюровскому понятию «язык») и дискурса (≈ соссюровскому понятию «речь»).

- •4. 2. 0. 2. Схема, норма, узус, комбинаторные возможности и индивидуальные особенности порождающей системы и дискурса.

- •4. 2. 0. 3. Противопоставление синтагматики и парадигматики.

- •4. 2. 1. Структура коммуникативного акта. Коммуникативный акт как элемент семиотического дискурса. Конкретный и абстрактный семиотический дискурс.

- •4. 2. 2. Референциальный и денотативный миры семиотического дискурса.

- •4. 2. 3. Адресант коммуникативного акта.

- •4. 2. 4. Адресат коммуникативного акта.

- •4. 2. 5. Иллокутивный контекст абстрактного семиотического дискурса.

- •4. 2. 6. Описание структуры семиотического текста.

- •4. 2. 6. 1. Описание знаковой системы.

- •4. 2. 6. 1. 0. Предварительные замечания.

- •4. 2. 6. 1. 1. Синтактика.

- •4. 2. 6. 1. 2. Программа синтеза семиотического текста.

- •4. 2. 6. 1. 3. Программа анализа текста.

- •4. 2. 6. 1. 4. Знаковая структура текста.

- •4. 2. 6. 1. 5. Означающее текста.

- •4. 2. 6. 1. 6. Означаемое текста.

- •4. 2. 6. 1. 7. Установление соответствий между означающим и означаемым.

- •Глава 2

- •Этимология термина "семиотика". Понятие семиотики. Объект семиотики. Предыстория семиотики. История семиотики.

- •Пролог к истории семиотики.

- •Некоторые штрихи к проблеме глоттогенеза.

- •0. Предварительные замечания.

- •0. 1. Этимология термина "семиотика".

- •0. 2. Предмет семиотики.

- •1. Пролог к прологу. До человека.

- •1. 0. Предварительные замечания.

- •1. 1. Проблемы глоттогенеза в научной литературе. Методика исследования.

- •2. Древнейший период. Овладение знаком.

- •2. 1. Язык в контексте старших семиотических систем.

- •2. 2. Ритуал - колыбель естественного языка. Учение а. Н. Веселовского о первобытном синкретизме.

- •2. 3. Коротко об антропогенезе.

- •Развитие черепа у гоминина от австралопитека к homo sapiens sapiens

- •2. 3. 6. Кроманьонцы.

- •2. 4. Загонная охота. Звуковая речь. Ритуалы, связанные с охотой. К проблеме глоттогенеза. Bodylanguage.

- •2. 6. Проблема смерти.

- •2. 7. Завершающая стадия глоттогенеза.

- •2. 7. 0. Загадки глоттогенеза.

- •2. 7. 1. Гипотеза л. С. Выготского о соотношении языка и мышления. Основные отличия семиотических систем животных и естественного языка человека.

- •3. Охота, живопись, музыка и магия.

- •4. Ритуал Ритуалы // Сюжетная формулаСюжетные формулы Мифы Миф.

- •4. 0. О сюжете.

- •4. 2. Переход от запоминания к порождению. Переход от конкретного к абстрактному.

- •4. 3. Образование предложений.

- •4. 4. Образование текстов. Глубинные параметры сюжета. Ритуал.

- •4. 6. Проявление основных архетипических противопоставлений в ритуале.

- •4. 7. 0. Об определении мифа.

- •4. 7. 1. Мифологическое сознание и его носитель.

- •4. 7. 2. Существование мифа во времени.

- •4. 7. 3. Палеолитические и неолитические мифы.

- •4. 7. 4. Отображение в мифе основных архетипических противопоставлений.

- •Библиография

- •Ю. С. Степанов Семиотика и эволюция

- •Готовит просвещенья дух

- •Литература

- •40 Не могу удержаться, чтобы не привести в пример сочиненной мальчиком четырех лет сказки с уже обозначившимся четким сюжетом: Вареники

3. 2. Определение понятия «модель»

Обобщим теперь понятие модели.

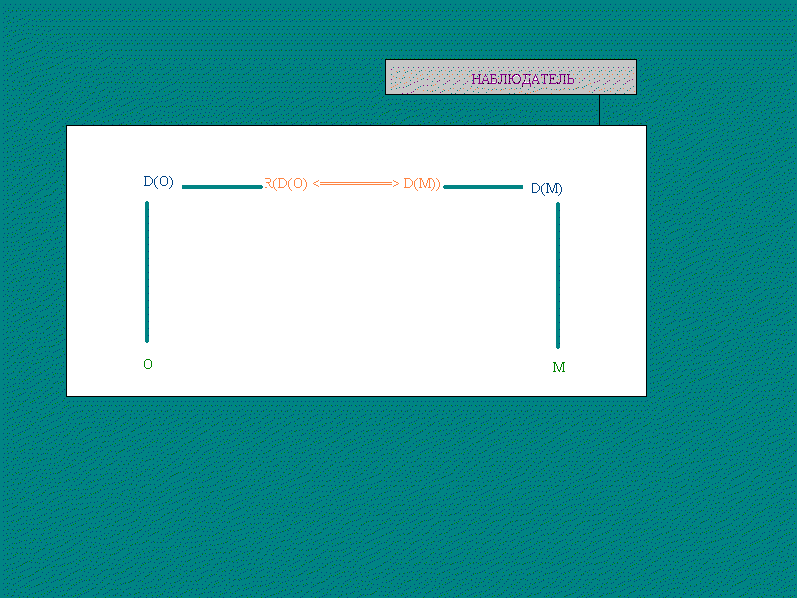

Пусть нам дан объект (ситуация, процесс, состояние) произвольной природы О, определенный в мире U1, и объект (ситуация, процесс, состояние) произвольной природы М, определенный в мире U2, необязательно не совпадающем с U1. Пусть нам даны разбиения О и М на части по определенному принципу D(O) и D(M). Пусть нам дана основанная на некотором принципе система соответствий R между элементами D(O) и элементами D(M). И пусть теперь имеется наблюдатель А, который для выполнения данной задачи Р ставит себе цель по свойствам М и по системе соответствий R между элементами D(O) и элементами D(M) построить гипотезы о свойствах О. В таком случае я буду называть объект (ситуацию, процесс, состояние) М моделью объекта (ситуации, процесса, состояния) О для наблюдателя А.

Отмечу, что понятие модели относительно и определяется целиком намерениями (и возможностями) наблюдателя А. В принципе, если соответствие R(D(О) <=> D(М)) обеспечивает возможность по свойствам О строить гипотезы о М, то О и М могут меняться ролями. В этом отношении довольно интересно соотносятся между собой собственно объект исследования какой-либо науки и его теория. Процесс исследования можно представить как последовательную смену ролей объекта и теории для модели и объекта моделирования: вначале на основе наблюдений над объектом строится его теория, которая затем становится концептуальной моделью объекта, так как на основании исследования ее структуры исследователь начинает судить о структуре самого объекта. При этом теория как объект, отличный от исходного, при своем развитии начинает приобретать свойства, либо неизвестно каким образом соотносящиеся со свойствами исходного объекта, либо вообще не соотносимые со свойствами объекта. В этом случае исследователь должен произвести дополнительные исследования самого объекта, чтобы проверить неизвестные свойства теории, и здесь уже объект становится моделью теории. Затем теория дополняется или изменяется, и снова объект и теория меняются ролями и т. д. (см. в этой связи теорию проб и ошибок К. Поппера (1902 - 1994)).

Анализ конкретного примера 5. Вспомним мифологию. Известно, что в различного рода мифологических системах фигурирует понятие Arbor Mundi - Мирового Древа, как структуры, определившей переход от мирового (т. е. "беззнакового и беспризнакового" - Топоров 1980) хаоса к упорядоченности (т. е. к появлению знаковости и признаковости) составных частей мира. Известно, что в Древе выделялось три компонента - крона, ствол и корни. Попытаемся установить соответствия между этими тремя компонентами и компонентами мира в представлении древних - небом, землей и подземным царством. Попробуем теперь описать теорию соответствий и объяснить, почему соответствия выбраны именно таким образом. Проделаем то же самое с делением людей, относящихся к одному и тому же роду на предков, современников и потомков; с делением древнерусского общества, грубо говоря, на княжеский род, дружину и смердов; с делением фауны на птиц, "наземных животных" и земноводных, мышей, пресмыкающихся.

Наши соответствия можно описать как тройку множеств: {M1} - область отправления, {M2} - область прибытия и множество кортежей ,<a1, b1> ...<an, bn>, где a1, ... an принадлежат {M1}, а b1... bn принадлежат {M2}, в нашем случае пары состоят из элементов области отправления - множества компонентов Мирового Древа {крона, ствол, корни} - и элементов области прибытия - в первом случае - множества компонентов мира {небо, земля, подземное царство}. Пары выстраиваются следующим образом <крона, небо>, <ствол, земля>, <корни, подземное царство>. В качестве базовой теории, позволяющей выстроить отношения именно в таком порядке, можно, например, постулировать теорию, по которой выбор пары определяется отношением пространственной близости компонента Мирового Древа к соответствующему компоненту мира, если поместить их в одно и то же условное пространство при условии, по которому в этом условном пространстве будут действовать те же законы пространственного расположения, что и в реальном мире, в котором мировому древу будет соответствовать просто любое дерево, а "небу", "земле" и "подземному царству" будет соответствовать то, что мы обычно называем "небом", "поверхностью земли" и "подземельем".

В случае сопоставления компонентов Древа с компонентами рода пары выбирались следующим образом: <крона, потомки>, <ствол, современники>, <корни, предки>. В качестве теории выбора пар можно предложить следующую. Предки, современники и потомки противопоставлены по параметру времени. Ось времени строится таким образом, что задается линия, на которой выбирается точка отсчета, совпадающая с временем жизни героя сюжета. Если совместить древо и линию времени, то, поскольку различные компоненты дерева упорядочены по вертикали, она должна слиться со стволом, который в идеале должен быть прямым, и пойти перпендикулярно земле. Далее, время должно быть направленным, т. е. должно, на самом деле представлять собой вектор. Если линия времени слита со стволом, то вектор должен быть направлен вверх. Это обусловлено тем, что вектор-линия должна указывать направление пространственного развития или перемещения объекта в пространстве. Поскольку дерево пространственно неподвижно, выбирается развитие. Развивается же оно (растет) вверх. Теперь разместим на оси времени функциональные классы членов рода. На ней предки располагаются раньше современников, а потомки - позже. Разделение на компоненты и установка на сопоставление и определение парных соответствий на линии времени-ствола определяет и выбор пар.

В случае сопоставления компонентов Древа с компонентами древнерусского общества множество кортежей будет выглядеть следующим образом: <крона, княжеский род>, <ствол, дружина>, <корни, смерды>. В качестве основного отношения, которое определяет выбор пар в данном случае выбирается отношение 'более важный' - 'менее важный', которое эквивалентно отношению 'больше' - 'меньше'. Временные отношения 'раньше' - 'позже' также эквивалентны отношению 'больше' - 'меньше'. Из этого следует, что ствол вновь может оказаться нам полезным при моделировании этих отношений. Так же, как и временные отношения, отношения социального неравенства могут быть представлены в виде вектора. Нам остается только выбрать направление вектора. Отношение социального неравенства старше человека и во всех известных мне системах социальных иерархий животных это отношение моделируется отношением 'выше' - 'ниже'. Думается, эта модель построена по аналогии с управляющими и подчиненными центрами организма. Мозг у представителей царства животных всегда располагается в верхних и передних отделах организма, а не в задних и нижних. Таким образом, вектор социальных отношений направлен вверх, а далее все просто.

В последнем случае пары выстраиваются следующим образом: <крона, птицы>, <ствол, "наземные животные">, <корни, пресмыкающиеся и т. д.>. Этот случай сходен с первым: в качестве базового отношения, определяющего выбор пары, можно предложить отношение 'близости основной среды обитания к компонентам древа', а следовательно, и компонентам мира: птицы - небо, "наземные животные" - поверхность земли, земноводные - вода, мыши - подполье.

Анализ конкретного примера 6. Обратимся к детской игре в родителей и детей. Представим себе, что играют четверо детей - Миша, Маша, Николка и Наташа. Они решают между собой, что сначала Маша и Миша будут родителями, а Николка и Наташа - детьми. Попробуем описать эту ситуацию, используя приведенную в лекции схему моделирования. Попробуем понять также, какова теория соответствий, позволяющая, например, Мишу считать отцом в этой игре и описать некоторые ролевые перестановки в игре. Например, дети решают, что Миша - плохой отец, поэтому теперь пусть отцом будет Николка. Подумаем, из-за чего вдруг они так решили; какие компоненты модели изменяются при замене, а какие остаются прежними; что происходит, если дети решают, что Маша уже достаточно побыла мамой, поэтому пускай теперь она побудет дочкой; что изменяется, если дети решат, что папой должна быть Маша.

В каждом случае, когда мы имеем дело с игрой, мы имеем дело с некоторым ирреальным миром, который моделируется в реальном мире реальными объектами, которые с момента вступления в действие правил игры становятся моделями того ирреального мира, который построен в головах играющих и регламентирован правилами, которые можно оговорить заранее, а можно и не оговаривать. В двух этих случаях игра ведется по-разному. В первом случае играющие ориентируются на установленные заранее правила, и нарушение этих правил штрафуется. Во втором случае играющие ориентируются на то, что у них совпадают теории моделируемых объектов. Когда же обнаруживается, что теории не совпадают, происходит анализ несовпадений, результатом которого может быть экспликация положений несовпадающих параметров теории, а может быть и прекращение игры. Рассмотрим теперь наш случай. Дети строят ирреальный мир соответственно тем теориям ПАПЫ и МАМЫ, которые имеются у каждого из играющих в его собственной голове, и a priori считают, что представления у них приблизительно одинаковы. В игре, при этом, и ПАПА, и МАМА - оригиналы - объекты вполне абстрактные. Абстракции эти имеют нечто общее, но в целом не совпадают у каждого из играющих. Поэтому в игре действуют пять оригиналов (по одному у каждого из играющих и один - общий) ПАПЫ и пять оригиналов МАМЫ. Соответственно и взаимодействующих миров также будет пять: четыре оригинальных и один модельный. Итак, О - это абстрактный объект, определенный в общем для играющих ирреальном мире, Uc - ПАПА со свойствами, общими для оригиналов, определенных в индивидуальных мирах Umi (игровой мир Миши), Uma (игровой мир Маши), Uni (игровой мир Николки), Una (игровой мир Наташи). М - это Миша. Т(О) - теория ПАПЫ, общая для всех играющих: обязательная общая - человек мужского пола, факультативные общие: например, ходит на работу, читает газету, обязательные индивидуальные: у каждого из играющих на этот счет свое мнение, которого прочие не знают, например, Миша может считать, что папа всегда ругает маму, а Маша - наоборот, что мама всегда ругает папу. В игре их индивидуальные теории могут вступить в конфликт, тогда играющие должны решить, кто из них прав. Т(М) - человек мужского пола (что позволяет его поставить в соответствие О (объекту)), в игре должен ходить на работу и читать газету. Таким образом, теория соответствий состоит здесь из соответствия обязательного параметра - пола играющих и пола родителей по природе - и соответствий общих факультативных, а также соответствий индивидуальных обязательных. Пока в действиях Миши не проявляется расхождение индивидуальных теорий ПАПЫ, все хорошо. Как только оно обнаруживается, дети начинают обсуждать, что делать с этим несоответствием. Если решают, что Миша не справляется с ролью - значит, вступили в конфликт индивидуальные обязательные параметры Т(О) по крайней мере у двух играющих. Если дети просто захотят поменяться ролями и, в частности, поменяют роль Маши, изменятся только модели МАМЫ и ДОЧЕРИ. А вот если дети решат, что ПАПОЙ должна быть девочка, это будет свидетельствовать о том, что поменялась теория соответствий.

Отмечу, что, в общем-то, указанная выше схема моделирования охватывает довольно узкий класс случаев. Важнейший из них для нашего рассмотрения - случай установления прямого соответствия между объектом реального или внутреннего мира и его компонентами, с одной стороны, и простейшим (био)интеллектуальным образом и его соответствующими первым компонентами, с другой стороны. Более сложным случаем (био)интеллектуального моделирования является установление соответствия одному целому объекту системы его параметров (характеристик, функций, свойств), отобранных по особому принципу. В этом случае мы будем говорить о параметрическом (био)интеллектуальном моделировании объектов, о (био)интеллектуальной параметрической модели некоторого объекта. В первом случае так же, как это показано на схеме, естественно, строится система соответствий между компонентами объекта и модели. Во втором случае устанавливается система одно-многозначных соответствий, в которой объекту соответствует множество ситуаций, в которых он является главным героем. При этом под ситуацией я буду понимать здесь и отнесение некоторого свойства к данному объекту, и отношение между данным объектом и каким-то другим объектом, и действие, совершенное данным объектом или с данным объектом, и состояние данного объекта и т.п. Конструкт, состоящий из множества или системы таких ситуаций, я и буду называть (био)интеллектуальной параметрической моделью (БИПМ) данного объекта. Одной из самых простых параметрических моделей объекта внешнего мира является, например, модель Сворыча в биоинтеллекте Сверыча: она состоит из двух параметров - сверчок и сверчок-самец. Второй из этих параметров, по охвату подпадающих под этот параметр объектов, является более узким.