- •0. Дискурс. Соло сверчка на жужжальцах.

- •1. Понятие коммуникативного акта, дискурса. Коммуникативный акт и его компоненты.

- •2. Миры. Коммуникативные сообщества.

- •3. Понятие модели. Знак как разновидность модели.

- •3. 1. Предварительные рассуждения.

- •3. 2. Определение понятия «модель»

- •3. 3. Понятие модели для описания ситуаций моделирования у человека.

- •3. 4. Определение знака.

- •3. 5. Классификация знаков по ч. Пирсу.

- •4. Анализ конкретной семиотической системы. Транспортная семиотическая система шлагбаум.

- •4. 2. Синхронный аспект описания семиотической системы шлагбаум.

- •4. 2. 0. 0. Семиотические системы и подсистемы.

- •4. 2. 0. 1. Противопоставление систем синтеза и анализа семиотического текста (≈ соссюровскому понятию «язык») и дискурса (≈ соссюровскому понятию «речь»).

- •4. 2. 0. 2. Схема, норма, узус, комбинаторные возможности и индивидуальные особенности порождающей системы и дискурса.

- •4. 2. 0. 3. Противопоставление синтагматики и парадигматики.

- •4. 2. 1. Структура коммуникативного акта. Коммуникативный акт как элемент семиотического дискурса. Конкретный и абстрактный семиотический дискурс.

- •4. 2. 2. Референциальный и денотативный миры семиотического дискурса.

- •4. 2. 3. Адресант коммуникативного акта.

- •4. 2. 4. Адресат коммуникативного акта.

- •4. 2. 5. Иллокутивный контекст абстрактного семиотического дискурса.

- •4. 2. 6. Описание структуры семиотического текста.

- •4. 2. 6. 1. Описание знаковой системы.

- •4. 2. 6. 1. 0. Предварительные замечания.

- •4. 2. 6. 1. 1. Синтактика.

- •4. 2. 6. 1. 2. Программа синтеза семиотического текста.

- •4. 2. 6. 1. 3. Программа анализа текста.

- •4. 2. 6. 1. 4. Знаковая структура текста.

- •4. 2. 6. 1. 5. Означающее текста.

- •4. 2. 6. 1. 6. Означаемое текста.

- •4. 2. 6. 1. 7. Установление соответствий между означающим и означаемым.

- •Глава 2

- •Этимология термина "семиотика". Понятие семиотики. Объект семиотики. Предыстория семиотики. История семиотики.

- •Пролог к истории семиотики.

- •Некоторые штрихи к проблеме глоттогенеза.

- •0. Предварительные замечания.

- •0. 1. Этимология термина "семиотика".

- •0. 2. Предмет семиотики.

- •1. Пролог к прологу. До человека.

- •1. 0. Предварительные замечания.

- •1. 1. Проблемы глоттогенеза в научной литературе. Методика исследования.

- •2. Древнейший период. Овладение знаком.

- •2. 1. Язык в контексте старших семиотических систем.

- •2. 2. Ритуал - колыбель естественного языка. Учение а. Н. Веселовского о первобытном синкретизме.

- •2. 3. Коротко об антропогенезе.

- •Развитие черепа у гоминина от австралопитека к homo sapiens sapiens

- •2. 3. 6. Кроманьонцы.

- •2. 4. Загонная охота. Звуковая речь. Ритуалы, связанные с охотой. К проблеме глоттогенеза. Bodylanguage.

- •2. 6. Проблема смерти.

- •2. 7. Завершающая стадия глоттогенеза.

- •2. 7. 0. Загадки глоттогенеза.

- •2. 7. 1. Гипотеза л. С. Выготского о соотношении языка и мышления. Основные отличия семиотических систем животных и естественного языка человека.

- •3. Охота, живопись, музыка и магия.

- •4. Ритуал Ритуалы // Сюжетная формулаСюжетные формулы Мифы Миф.

- •4. 0. О сюжете.

- •4. 2. Переход от запоминания к порождению. Переход от конкретного к абстрактному.

- •4. 3. Образование предложений.

- •4. 4. Образование текстов. Глубинные параметры сюжета. Ритуал.

- •4. 6. Проявление основных архетипических противопоставлений в ритуале.

- •4. 7. 0. Об определении мифа.

- •4. 7. 1. Мифологическое сознание и его носитель.

- •4. 7. 2. Существование мифа во времени.

- •4. 7. 3. Палеолитические и неолитические мифы.

- •4. 7. 4. Отображение в мифе основных архетипических противопоставлений.

- •Библиография

- •Ю. С. Степанов Семиотика и эволюция

- •Готовит просвещенья дух

- •Литература

- •40 Не могу удержаться, чтобы не привести в пример сочиненной мальчиком четырех лет сказки с уже обозначившимся четким сюжетом: Вареники

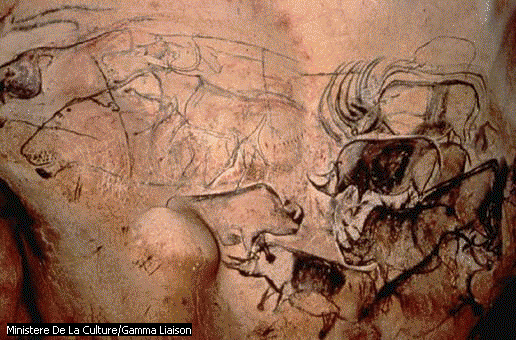

3. Охота, живопись, музыка и магия.

Выше уже было сказано о том, что производство орудий постепенно привело человека к тому, что у него возник третий ментальный универсум Ua/a, искусственный модельный мир. Параллельно у него возник центр, координирующий действия производимые доминантной рукой и зрительным образом, что привело к возможности воспроизведения линий, подчиняющихся законам зрительного восприятия, т. е. возможности для руки сканировать ту конфигурацию в визуальном участке коры, которая образовалась в ней в результате восприятия внешнего объекта, и, тем самым, подчиняться закономерностям построения визуальной модели. Благодаря возникновению третьего ментального универсума, выходившего на все системы их моделирования (визуальную, аудиальную, тактильную и т. д.) и, более того, пользовавшегося своим особым способом моделирования объектов, эта возможность дополнялась и возможностью изобретать зрительные образы, обобщать их и т. д. Модели уже рвались из человеческого сознания и подсознания наружу из рук, из уст, требовали подчинить себе тело, его движения. Если бы у нас не возникло звукового языка возник бы сразу письменный или жестовый, и они были бы не менее богатыми, чем язык звуковой. Звуковой язык опередил прочие и стал главным. Но параллельно ему развивались и другие средства коммуникации.

Существует множество теорий генезиса первобытного искусства. Они касаются в основном двух его аспектов: попыток функциональной его интерпретации и попыток выстроить все его формы в некий временной ряд, цель которого продемонстрировать последовательную смену установок и мотиваций создания тех или иных форм.

Что касается функциональной интерпретации, то здесь последовательно выдвигались идеи искусства для искусства, идея, по которой первобытные творения создавались ради увековечения тех или иных событий в жизни первобытного человека, идея магического и ритуального назначения наскальной живописи. Первые две гипотезы были крайне недолговечны и объяснялись смещением позиций с которых проводилась интерпретация первобытных произведений. Они были разбиты довольно тонкими наблюдениями над сюжетами живописи и расположением пещер, в которых подобные рисунки находили. Так, А. А. Формозов пишет: «Некогда французский исследователь палеолита А. Бегуен удачно возражал против догадок такого рода, приглашая их авторов поползать с ним по темным сырым закоулкам пещер, где таятся древнейшие произведения живописи и графики» (Формозов 1986, стр. 55). И далее: «Круг сюжетов, запечатленных на петроглифах, очень узок. Мы увидим здесь диких животных и стреляющих в них лучников, какие-то ритуальные действия, но не увидим посева, жатвы, домов, сосудов, доения коров, разделки туш, даже обычной трапезы и многого, многого другого. Повтроение одних и тех же сюжетов в крайне ограниченном наборе, отсутствие рисунков самых распространенных предметов, вроде домов, решительно противоречит истолкованию интересующих нас памятников как мемориальных изображений и скорее свидетельствует об их культовом характере» (Формозов 1986, стр. 57).

Тот же вывод у нас получится, если мы, особенно не напрягаясь, попробуем себе представить распорядок жизни первобытного сообщества, распределение ролей между его членами. Труд, который нужно потратить на наскальное изображение какого-нибудь зверя, и время между охотой, за которое можно было бы что-то сделать в этом направлении, несоизмеримы. Даже тот, кто хоть раз красил потолок в квартире или смывал с него известку, должен легко себе представить, сколько тяжелеого труда нужно было положить на то, чтобы расписать в Альтамире при отсутствии каких бы то ни было приспособлений плафон. Непросто было (особенно в случаях полихромных изображений) и собрать нужное количество материала для живописных произведений и специальным образом приготовить его. В технике приготовления краски была и каленая на огне железистая охра, и двуокись магнезии, и красящая глина, и натуральная окись марганца, и мел, и известняк. Их нужно было предварительно растереть, или прокалить, или смешать с водой или животным жиром.

Столь совершенные изображения, кроме всего прочего, не мог создать любой член первобытного сообщества. Такие шедевры, как оглянувшийся бизон из пещеры Ла Мадлен, или бизоны в пещере Альтамира, мог создать только мастер, который свободен от всех других повинностей общины, скорее всего шаман, или соответствующий ему персонаж. Это кажется тем более правдоподобным, что все эти образы являются, судя по всему, сакральными. Вспомним о том, что первобытные люди отождествляли модель и объект. Если объект - источник жизни, то, что еще для древнего человека может быть более сакральным? До изображения же сакрального объекта не может быть допущен непосвященный, любой человек. Это должен быть человек высокого ранга, уважаемый общиной, занимающий в ней не последнее положение. Появление у человека третьего модельного мира предполагает и развитие социальной роли человека, который стал бы аккумулировать опыт постоянного упражнения в его использовании и развитии, направлять развитие этого модельного инструмента, поддерживать накопленный в его использовании опыт, готовить для этой роли преемников.

Все эти аргументы заставляли предпочесть этим трактовкам - магическую.

С появлением магических обрядов визуальные иконические знаки стали одним из основных инструментов воздействия на вновь открытый мир невидимого. Уже в период мустье (около 40 000 лет назад) кроманьонец впервые для каких-то целей высек на стене пещеры Бара Бахау на юге Франции очертания человеческой руки. Подражание зрительному образу было, очевидно, системным явлением, поэтому на основании появления у кроманьонцев в верхнем палеолите способности к живописному и скульптурному изображению интересовавших их объектов, мы смело можем сделать вывод о том, что в магических обрядах принципиально использовались иконические знаки любого вида: гравюра, прорисовка, резка, звуковые изображения тех же животных, дошедшие до нас в виде богатого пласта звукоподражаний в естественных языках и паралингвистических семиотических системах, пластическое изображение движений животных, людей, деревьев, танец.

Кроманьонцы ввели знаковое моделирование в сферу магической, профессиональной деятельности и, скорее всего, в обучение. На их верхнепалеолитических стоянках были обнаружены во множестве фигурки животных, на которых они охотились. При этом многие из этих фигурок были пронзены дротиками. Этот феномен так же, как и описанные выше, можно понять только если попытаться проникнуть в суть магических действий.

Вот как описывает ее один из крупнейших исследователей архаичных культур Дж. Дж. Фрезер: «Дикарь, в отличие от цивилизованного человека, почти не отличает естественного от сверхъестественного. Мир для него является творением сверхъестественных, антропоморфных существ, которые действуют из побуждений, подобных его собственным, и которые могут быть тронуты призывами к состраданию. При таком воззрении на мир дикарь не видит предела своей способности воздействовать на ход природных процессов и обращать его в свою пользу» (Фрезер 1998, стр. 17).

Они считали, что если в их внутреннем мире магически вызывается некоторое событие, то оно начинает существовать и во внешнем мире. Модели животных переселялись из внутреннего мира первобытных людей в игровое, мистическое пространство внешнего мира, представлявшее с момента его появления там опосредованную модель внешнего мира, расположенную в его же реальном пространстве. Магическое действие в этом игровом пространстве должно было затем повториться в реальном внешнем мире, и место моделей должны были занять уже реальные животные. Это уже сложная знаковая деятельность, в которой присутствует моделирование объектов и событий внешнего мира а) во внутреннем мире, б) в игровом пространстве внешнего мира, сконструированном по модели внутреннего мира.

Конечно, сложные точные изображения появились в магических обрядах не сразу, постепенно, через стадию магического макетирования объекта с использованием принадлежавших похожим на него объектам и частям: лапы, черепа, шкуры медведя. Этот тип по классификации Дж. Фрезера называется гомеопатической или имитативной магией. Он противопоставляется контагиозному типу магии или магии соприкосновения41.

Одним из самых сильных противников первобытного человека и одновременно самой почитаемой его жертвой был его конкурент по пещере - пещерный медведь. Культ медведя сохранился в некоторых культурах практически до наших дней. Магически борясь с пещерным медведем, оставлявшим на стенах следы когтей, люди оставляли на стенах следы своих пальцев - так называемые "макароны" (пещеры в Хорносе де да Пенья, Альтамире, Гаргасе). Это магическое действие, как полагают специалисты, объяснялось знаковым соревнованием человека с медведем, сходным с угрожающими позами различных животных: метка одновременно очерчивала территорию и предъявляла права на все и на всех, кто на ней находился. Человек вступал с медведем в борьбу за то, чтобы занять доминирующее положение на данной территории.

В рамках общего направления интерпретации искусства как магического, ритуального акта также имеется несколько направлений трактовки. Так, есть трактовка, по которой живописные и скульптурные произведения древних мастеров были созданы для охотничьего ритуального умерщвления модели зверя, другие утверждают, что рисунки такого рода были необходимы для ритуала, способствующего размножению промыслового животного. По трактовке А. Леруа-Гурана все изображения животных носят в наскальной живописи символический (не сюжетный) характер. Это подтверждается определенным, повторяющимся от одного случая к другому, расположением фигур. Приведу результаты его исследований в кратком пересказе В. Н. Топорова. «По данным А. Леруа-Гурана, более 80% всех изображений в палеолитических памятниках Франции и Испании составляют животные (в совокупности немногим более 4% приходится на изображения женских и мужских фигур). Из 986 изображений животных в наскальной живописи франко-кантабрийского района 313 занимает лошадь, 209 - бизон; из остальных животных: мамонт - 79, каменный козел - 78, бык - 71, благородный олень - 68, лань - 64, северный олень - 36, медведь - 24, кошка - 23, рыбы - 7, птицы - 5.Характерно и локальное распределение изображений животных в пещерной живописи. 96% изображений зубров, 94% - бизона, 88% - лошади находятся в наиболее сакральной зоне - в центральной части стены в подземных залах или при расширениях пещеры. На другие зоны (ход, повороты, переходы, сужения между подземными залами; вход в уголки-альковы; периферия центральной части стены) приходится 88% изображений оленя, 86% - каменного барана, 82% медведя, 79% - лани, 72% северного оленя, 70% - мамонта. Эти отношения подтверждаются также и распределением человеческих изображений (соответственно 10% женских фигур в первом случае, 76% мужских фигур в другом)» (Топоров 1980, стр. 444). Таким образом, изображения всех животных расположены соответственно определенному плану, который пока для исследователей остается неясным (свою гипотезу по этому поводу я изложу ниже см. п. 3. 2. 2). В пользу того, что животные, изображенные на стенах пещер, не являются обязательно теми, на которых шли охотиться древние люди, говорят обследования территорий, расположенных вокруг пещер: «В первых же фундаментальных работах о настенном пещерном искусстве было отмечено, что фауна в культурных слоях гротов не соответствует фауне изображенной. Иными словами, охотники палеолита не обязательно изображали именно тех зверей, на которых непосредственно охотились» (Фролов 1973, стр. 107).

Если теперь говорить о втором аспекте генезиса искусства - развитии его форм, то наиболее привлекательными кажутся гипотеза А. Д. Столяра и классификация А. Леруа-Гурана. Суть гипотезы А. Д. Столяра состоит в том, что скульптурные изображения развились из «натуральных макетов», представлявших собой естественный или искусственно созданный выступ, на котором укреплялась вначале часть туши зверя или его морда, а затем и его целая шкура с головой. Впоследствии постамент выделывался все тщательнее и тщательнее, пока он не занял место всей композиции. Распределение этапов развития скульптуры и живописи как жанров по эпохам А. Д. Столяр видит следующим образом:

Стиль |

Способ репрезентации |

Время |

Натуральное творчество |

Эпизодическое экспонирование значительной части туши («продольное сечение») |

Ранний и средний ашель |

Экспонирование символических частей зверя – головы, конечностей, шкуры (поперечное сечение) |

Поздний ашель |

|

Создание особых хранилищ натуральных символов определенного вида («медвежьи пещеры» и др.) |

Мустье |

|

«Натуральный макет» |

Прообраз «натурального макета» (использование естественной фигурной основы) |

Мустье |

«натуральный макет» с основой, собранной из камней |

|

|

«натуральный макет» с грубо намеченной лепной основой и выделенной «шеей» |

Переход к верхнему палеолиту |

|

«Натуральный макет» с глиняной основой, обобщенно передающей всю безголовую фигуру |

Начало верхнего палеолита (шательперрон?) |

|

Генезис искусственных изобразительных форм |

Полнообъемная обобщенная глиняная скульптура в натуральных размерах |

|

Обобщенно моделированный профильный глиняный барельеф |

|

|

Огрубленно схематический профильно-контурный рисунок на глине |

Ранний ориньяк |

|

Профильный рисунок с уточненным контуром (краска и гравировка) |

|

|

Начало верхнепалеолитического творчества |

Профильный рисунок с детализированным контуром, несущим начала художественной стилизации |

Средний ориньяк и позднее |

В этом постепенном переходе от экспонирования конкретного зверя к экспонированию искусственной модели А. Д. Столяр, на мой взгляд, справедливо, видит отражение роста способности человека к абстрагизации моделей, процесса, совершенно необходимого и для становления естественного языка. «Натуральный макет», - пишет А. Д. Столяр, - явился закономерно переходным звеном к собственно творчеству. <…> Две различные части макета - шкура и голова, всегда принадлежавшие одной из особей и имевшие потенциальную потребительскую ценность, и глиняное тело, равно условно относящееся ко всем животным данного вида, - противоположны друг другу. Пропорционально распределению изобразительного труда и в соответствии с его характером осуществлялись упражнения сознания - они все более сосредоточивались на оценке и совершенствовании лепной фигуры. Последняя, становясь сюжетно выразительной, входила в общественное восприятие как нечто самостоятельное. Процесс обобщения, к которому вела вся производственная практика, получал в этой модели предметное утверждение» (Столяр 1985, стр. 231).

По мысли А. Д. Столяра рисунок возник из глубокой предварительной прорисовки в процессе изготовления барельефов, из постепенного уплощения изначально трехмерных фигур до полной двумерности изображения. Переход от монохромности к полихромности автор этой теории видит в том, что первоначально объемное изображение отделялось от фона монохромной заливкой, а затем, при переходе к плоскостному изображению, был введен цветной тон для создания впечатления объемности, после чего произошел переход к фреске. Появление наряду с профильными фигур, изображенных анфас, А. Д. Столяр связывает с появлением нового оружия дистантного поражения - луком.

А. Леруа Гуран выделяет в настенной живописи пять периодов развития и четыре стиля: дофигурный период в развитом мустье (около 50 000 лет назад), первобытный период (около 30 000 лет назад), стили 1 и 2, архаический период (около 20 - 15 тыс. лет назад), стиль 3, классический период (около 15 000 лет назад) и поздний период (около 10 000 лет назад), стиль 4. В дофигурный период люди знали охру и наборы раковин, а изобразительного искусства еще не было. В шательперроне (около 35 000 лет назад) появляются предметы украшения, «но явные изображения, которые сохранились бы с тех пор, пока неизвестны. Напротив, всречено много костей и плакеток из камня с равномерно расположенными нарезками, охры очень много, и, возможно, будут найдены изображения животных или каких-то других фигур» (Леруа-Гуран 1971, цит. по Химик 1994, стр. 272).

В первобытный период (ориньяк) «бесспорные фигуры выгравированы или написаны на плитках известняка (Дордонь: Ла Ферраси, Абри Селье; Нижние Пиренеи: Истюриц). Это очень абстрактные фигуры и нескладные изображения головы или передней части туловища зверей, обычно неопознаваемых, соединенных с изображениями знаков пола. Стиль 2 медленно развивается из стиля 1 в течение граветта и древнего солютре (около двадцати пяти - двадцати тысяч лет назад). <…> Фигуры зверей строятся очень однообразно. К резко обозначнному шейно-спинному изгибу добавляются детали, часто очень общие, которые характеризуют бизона, лошадь мамонта, козла и т. д. В фигурах людей сходная стилизация: центральная часть тела огромна в сравнении с головой и конечностями; этим вызвано появление идеи относительно палеолитических женщин, особенно со стеатопигией. В тот период появились самые древние наскальные фигуры - (Жиронда: Пер-нон-Пер; Верхние Пиренеи: Гаргас)» (Леруа-Гуран 1971, цит по Химик 1994, стр. 273).

Виллендорфская Венера (граветт)

К этому описанию периода, сделанному в 60-е годы прошлого века следует добавить сообщение о недавнем открытии пещеры Шове. «Поразительное открытие было сделано в декабре 1994 года спелеологами Франции в долине реки Ардеш (правый приток Роны) в пещере Шове.

Здесь были обнаружены древнейшие рисунки верхнепалеолитического человека с изображениями пещерного медведя, пещерной гиены, носорогов, диких лошадей - тарпанов, мамонтов, диких быков - туров, зубров, пещерных львов, северных оленей, альпийских козлов. Датировка рисунков по радиокарбону - около 30 - 32 тысяч лет (поздний шательперрон - А. Б.), т. е. они почти вдвое старше ранее известных пещерных рисунков» (Воронцов 1999, стр. 34). Следует отметить, что рисунки в пещере Шове не вполне соответствуют описаниям стилей, приведенным Леруа-Гураном. В них, в частности, менее заметна та диспропорция между телом и конечностями, о которой он пишет, характеризуя 2-й стиль. Однако их трудно сопоставить и с рисунками более позднего времени. Фигуры, изображенные на стенах Шове должны внести какие-то коррективы и в классификацию А. Д. Столяра.

Архаический период (поздний солютре) характеризуется техническим мастерством исполнения и совершенством форм, однако «фигуры зверей имеют здесь огромный корпус, мелкие головы и конечности. Фигуры людей отвечают тем же принципам. Особые пропорции стиля 3 часто давали повод считать эти фигуры изображениями «беременных» зверей - гипотеза в большинстве случаев не проверенная, но явно нелепая, когда у зверей видны бесспорные признаки самцов» (Леруа-Гуран 1971, цит. по Химик 1994, стр 273).

Классический период (стиль 4-й древний) - мадлен - характеризуется нормальными пропорциями контура и очень совершенным формам. В «заполнении контура - масса деталей меха и моделировки, очень точно кодифицированных. Фигуры, однако, остаются какбы подвешенными, конечности будто висят в воздухе и лишь к концу периода «встают» на почву Статуэтки и настенные изображения показывают трансформацию фигуры человека, часто обрезанную до пояса, без головы, груди, рук, изображенную в профиль» (Леруа-Гуран 1971, цит. по Химик 1994, стр 273).

В поздний период (стиль 4-й поздний) - поздний мадлен - украшение пещер прекращается и «остаются исключительно образцы мобильного искусства. У фигур потеряны последние черты древних стилей, изображения животных объединены реализмом с поразительной точностью форм и движениями» (Леруа-Гуран 1971, цит. по Химик 1994, стр 273).

Леруа Гуран выявил также топологические особенности композиции фигур в пещерах. Фигуры различных животных, а также женские и мужские знаки по его наблюдениям располагаются в пещере по строгим каноническим правилам. В этом смысле можно выделить в них 7 различных зон: I - вход (первое появление изображений), II - повороты, переходы, сужения между подземными залами, III - вход в уголки альковного типа и т. п., IV - последнее место, где встречаются изображения, V - центральная часть стены в залах или при расширениях, VI - периферия той же стены, VII - пространство в уголках альковного типа. Распределение фигур и знаков описано выше.

Эти наблюдения позволяют предположить, что вся пещера использовалась как единое ритуальное сакрализованное пространство. И, если у нее было единственное предназначение, если в ней совершался только один обряд, то, по моим наблюдениям, никакой другой ритуал, кроме ритуала инициации юношей и девушек (ср. многочисленные упоминания о следах подростков палеолитических времен в пещерах42) с соответствующим распределением по местам обучения не может претендовать на роль пещерного. По поводу обрядов инициации М. Элиаде писал: «Посредством инициации кандидат выходит из природного состояния - состояния ребенка - и получает доступ к культурному состоянию; иными словами он знакомится с духовными ценностями» (Элиаде 1998, стр. 280). Пещера, как мне кажется, была для оставивших свои следы подростков одновременно и храмом, и университетом, из которого они выходили уже полноправными членами общества. Она выполняла роль, которую обычно и выполняют религиозные и образовательные учреждения: воспроизведение в человеке наиболее существенных и общих черт культуры предыдущего поколения, в том числе и того нового, что было им накоплено и проверено. Причем для архаического общества проблема приобщения нового поколения к культурным и практическим ценностям общины, к его сакральному и профанному единству важна не менее, а более, чем в современном индустриальном. У нас есть безработица, есть возможность кормить безработных. В те времена каждый член сообщества был на счету, каждый обязательно должен был найти себе дело. «В данном случае, - писал по этому поводу А. Д. Столяр, - археологические кадры четвертичных пантомим позволяют наблюдать древнейшие, стадиально своеобразные формы передачи коллективу нового поколения социально-трудовой программы его действий, психологии и мысли на всю последующую жизнь» (Столяр 1985, стр. 201). От уровня подготовки мальчиков зависел общий успех на охоте, от качества воспитания девочек зависело все хозяйство общины, зависела рождаемость, а от рождаемости - выживание племени. Поэтому вполне оправданными кажутся и те затраты усилий на то, чтобы создать для подростков такой храм-университет. До появления наскальной живописи существовали медвежьи пещеры, в которых создавались особые хранилища натуральных символов определенного вида. И эти наглядные пособия также необходимы для обучения. Охотник должен знать, как выглядит зверь, чтобы не испугаться его при первой встрече, он должен знать, как к нему подойти, где у него слабые места, какие магические действия помогают охотнику добыть его, как себя нужно вести в команде. Будущий охотник должен показать, на что он способен, чтобы вождь знал, в какое место при стайной охоте его можно поставить. Наконец, он должен научиться ору в едином хоровом порыве при загонной охоте и не пугаться эха, а знать, что ему помогают пугать медведя его предки.

В системе обрядов инициации по ван Геннепу в качестве обязательных выделяются следующие этапы: «обряды отделения от общей среды, обряды включения в сакральную среду; промежуточный период; обряды отделения от локальной сакральной среды; обряды реинтграции в общую среду. Благодаря прохождению через сакральный мир у посвященного остается особое, магически-религиозное свойство» (ван Геннеп 1999, стр. 79). Обряд отделения эквивалентен смерти. Человек должен умереть для прежней жизни, для тех привычек, для того круга людей, для того вида занятий, которые характерны для предыдущего периода его жизни. Далее, обычно идет период испытаний, период, когда подростка подвергают пыткам, испытывают его страшными ощущениями, часто подвергают его ритуальному членовредительству. После испытаний отрока или отроковицу начинают обучать культурным навыкам и традициям общества. Он проходит свои университеты, проходит обряд социализации, после чего он должен взять на себя все обязанности, которые несет на себе каждый взрослый член общины. Этот же период и для юношей и для девушек означает признание обществом их социальной (не физиологической) половой зрелости. После прохождения обряда они могут вступать в брак. Вполне возможно, что вопрос А. Леруа-Гурана - «С другой стороны, эквивалентность: женский знак - рана - открывает интереснейшую сеть сопоставлений. Если на боку бизона могут быть и вульва, и рана, перед нами открывается доступ к настоящей метафизике смерти. По документам неясно, почему ранение дротиком могло приравниваться к половому акту…» (Леруа-Гуран 1971, цит. по Химик 1994, стр. 272) - может получить простой ответ. Если при этих обрядах инициации совершался и обряд ритуальной дефлорации43 или просто ритуальный половой акт, то он и должен был обозначать первичный этап инициации, который должен был положить конец прежней профанной жизни. Первый обряд в системе обрядов инициации во многих архаичных сообществах приравнивается к смерти, последний - к воскрешению. Если это действительно так, то мы имеем здесь тот самый тип сравнения, который ввел в научный обиход А. Н. Веселовский под названием параллелизма, о котором он говорил как об очень древнем изобразительном приеме: дротик - типичный фаллический символ; вонзаясь в символы бизона и вульвы одновременно, он, сам, как символ, раздваивается (параллелизм) - вонзаясь в бизона он символизирует смерть, половой акт (акт дефлорации) символизируется с помощью того же дротика теперь уже в качестве фаллического символа и женского знака в качестве символа вульвы. По переносу дефлорация или ритуальный половой акт символизирует и смерть, и приобщение к сакральному сообществу. Главная цель первого этапа инициации - отделить неофита от прежней профанной жизни и произвести его символическое объединение с сакральным сообществом. Именно такое объединение и должно было обеспечить девушке ритаульное лишение девственности, которое, видимо, и должен был осуществить член этого сакрального сообщества44. Соитие во многих архаических сообществах означает еще и приобщение к сакральному обществу или божеству (ср. роль храмовых проституток в некоторых культурах мира, например, базави в индийском округе Беллари, ср. также обряд пропуска инородца на сакральную территорию у австралийских аборигенов45).

Выходит человек из всей этой церемонии новорожденным взрослым. В некотором отношении он рождается заново. В некоторых архаичных сообществах после обряда инициации новому взрослому члену общины присваивается новое имя. «Мужские и женские знаки и персонажи, - писал Леруа-Гуран, - явно связаны с животными и пещерой, так как их находят объединенными с фигурами зверей, и изолированные мужские знаки дополняют натуральные случайности, подобные женским атрибутам. Мы имеем некоторые основания считать, что пещеру воспринимали как женщину, по крайней мере в некоторых ее частях» (Леруа-Гуран 1971, цит. по Химик 1994, стр 273)46. С одной стороны, выход инициированных из пещеры как из чрева матери-земли для новой жизни как знак нового рождения, на мой взгляд, должен хорошо объяснять выбор пещер в качестве места для проведения инициации. С другой стороны, вход в нее, как спуск под землю, означает одновременно и смерть, и то самое отделение от прежней жизни и всех, кто окружал в ней ребенка, о котором пишет ван Геннеп (см. ван Геннеп 1999, гл. VI). Пещера - это тот самый сакральный дом, в который помещают инициирумого в начале системы обрядов. Приведу здесь цитату из книги Мэнли Холла, в которой я нашел созвучные моим мысли: «Культ Митры свершался в пещерах. Порфирий в своей «Пещере Нимф» утверждает, что Заратуштра (Зороастр) был первым, кто сконцентрировал внимание на пещере как месте для поклонения Богу, потому что пещера является символом земли, или низшего мира тьмы» (Холл 1992, стр. 59). Ср. также в этой связи деталь из жизнеописания Митры (бога солнца, договора и разума): Митра появился на свет из расколовшегося камня. Это случилось во мраке подземной пещеры (Монфакон. «Древности»).

После испытания, как и положено по обряду инициации, их начинали обучать с помощью идеограмм, начертанных на стенах, на полу и на потолке пещеры. Очевидно, что каждый символ, начертанный на стенах был означающим целого текста, который знал каждый посвященный данного племени и который должен был постигнуть каждый инициируемый.

Возможно, что пещера начала функционировать как подземный храм-университет не сразу. Не стоит забывать, что «Письменный период истории в триста пятьдесят раз короче бесписьменного» (Формозов 1986, стр. 3). Какое-то время она служила древним людям жилищем. Впоследствии, в шательперроне и ориньяке, когда люди научились строить более удобные «искусственные пещеры» - общинные дома, которые было легче обогревать, в которых было не так страшно, естественные пещеры стали восприниматься как древнее обиталище предков, святое место, в котором хранится дух племени. Они поменяли свои функции жилища на функции, подобные одновременно и университетам и храмам. Реминисценции функций пещер, как подземных храмов, во множестве можно обнаружить на протяжении всей религиозной истории человечества, начиная от древнегреческих пещерных храмов типа пещеры Артемиды Илифии, или пещеры Корикион, пещерных храмов Митры и раннехристианских храмов под Римом, и кончая Киево-Печерской лаврой.

Вполне возможно также, что пещеры применялись не для одного только обряда инициации, но и для других обрядов (например, охотничьих) тоже.

Древнее музыкальное искусство трудно поддается изучению. Известно несколько видов инструментов типа флейт и свирелей из рога и птичьих костей, а также ударный инструмент - лопатка мамонта и кусок оленьего рога. Основной формой музыкального сопровождения ритуала, видимо, был ритмы, которые отбивали на ударных инструментах.