- •0. Дискурс. Соло сверчка на жужжальцах.

- •1. Понятие коммуникативного акта, дискурса. Коммуникативный акт и его компоненты.

- •2. Миры. Коммуникативные сообщества.

- •3. Понятие модели. Знак как разновидность модели.

- •3. 1. Предварительные рассуждения.

- •3. 2. Определение понятия «модель»

- •3. 3. Понятие модели для описания ситуаций моделирования у человека.

- •3. 4. Определение знака.

- •3. 5. Классификация знаков по ч. Пирсу.

- •4. Анализ конкретной семиотической системы. Транспортная семиотическая система шлагбаум.

- •4. 2. Синхронный аспект описания семиотической системы шлагбаум.

- •4. 2. 0. 0. Семиотические системы и подсистемы.

- •4. 2. 0. 1. Противопоставление систем синтеза и анализа семиотического текста (≈ соссюровскому понятию «язык») и дискурса (≈ соссюровскому понятию «речь»).

- •4. 2. 0. 2. Схема, норма, узус, комбинаторные возможности и индивидуальные особенности порождающей системы и дискурса.

- •4. 2. 0. 3. Противопоставление синтагматики и парадигматики.

- •4. 2. 1. Структура коммуникативного акта. Коммуникативный акт как элемент семиотического дискурса. Конкретный и абстрактный семиотический дискурс.

- •4. 2. 2. Референциальный и денотативный миры семиотического дискурса.

- •4. 2. 3. Адресант коммуникативного акта.

- •4. 2. 4. Адресат коммуникативного акта.

- •4. 2. 5. Иллокутивный контекст абстрактного семиотического дискурса.

- •4. 2. 6. Описание структуры семиотического текста.

- •4. 2. 6. 1. Описание знаковой системы.

- •4. 2. 6. 1. 0. Предварительные замечания.

- •4. 2. 6. 1. 1. Синтактика.

- •4. 2. 6. 1. 2. Программа синтеза семиотического текста.

- •4. 2. 6. 1. 3. Программа анализа текста.

- •4. 2. 6. 1. 4. Знаковая структура текста.

- •4. 2. 6. 1. 5. Означающее текста.

- •4. 2. 6. 1. 6. Означаемое текста.

- •4. 2. 6. 1. 7. Установление соответствий между означающим и означаемым.

- •Глава 2

- •Этимология термина "семиотика". Понятие семиотики. Объект семиотики. Предыстория семиотики. История семиотики.

- •Пролог к истории семиотики.

- •Некоторые штрихи к проблеме глоттогенеза.

- •0. Предварительные замечания.

- •0. 1. Этимология термина "семиотика".

- •0. 2. Предмет семиотики.

- •1. Пролог к прологу. До человека.

- •1. 0. Предварительные замечания.

- •1. 1. Проблемы глоттогенеза в научной литературе. Методика исследования.

- •2. Древнейший период. Овладение знаком.

- •2. 1. Язык в контексте старших семиотических систем.

- •2. 2. Ритуал - колыбель естественного языка. Учение а. Н. Веселовского о первобытном синкретизме.

- •2. 3. Коротко об антропогенезе.

- •Развитие черепа у гоминина от австралопитека к homo sapiens sapiens

- •2. 3. 6. Кроманьонцы.

- •2. 4. Загонная охота. Звуковая речь. Ритуалы, связанные с охотой. К проблеме глоттогенеза. Bodylanguage.

- •2. 6. Проблема смерти.

- •2. 7. Завершающая стадия глоттогенеза.

- •2. 7. 0. Загадки глоттогенеза.

- •2. 7. 1. Гипотеза л. С. Выготского о соотношении языка и мышления. Основные отличия семиотических систем животных и естественного языка человека.

- •3. Охота, живопись, музыка и магия.

- •4. Ритуал Ритуалы // Сюжетная формулаСюжетные формулы Мифы Миф.

- •4. 0. О сюжете.

- •4. 2. Переход от запоминания к порождению. Переход от конкретного к абстрактному.

- •4. 3. Образование предложений.

- •4. 4. Образование текстов. Глубинные параметры сюжета. Ритуал.

- •4. 6. Проявление основных архетипических противопоставлений в ритуале.

- •4. 7. 0. Об определении мифа.

- •4. 7. 1. Мифологическое сознание и его носитель.

- •4. 7. 2. Существование мифа во времени.

- •4. 7. 3. Палеолитические и неолитические мифы.

- •4. 7. 4. Отображение в мифе основных архетипических противопоставлений.

- •Библиография

- •Ю. С. Степанов Семиотика и эволюция

- •Готовит просвещенья дух

- •Литература

- •40 Не могу удержаться, чтобы не привести в пример сочиненной мальчиком четырех лет сказки с уже обозначившимся четким сюжетом: Вареники

2. 6. Проблема смерти.

Преднамеренное, ритуальное погребение умершего - одна из черт, отличающих человека от животных. Первые безусловные свидетельства преднамеренного погребения человека относятся ко времени порядка 100 000 - 90 000 лет назад, т. е. ко времени раннего палеолита. Возникают погребения в среде неандертальских племен на территории Старого Света. Неандертальцы посыпали своих покойников охрой и зарывали их в землю или насыпали над ними камни или землю.

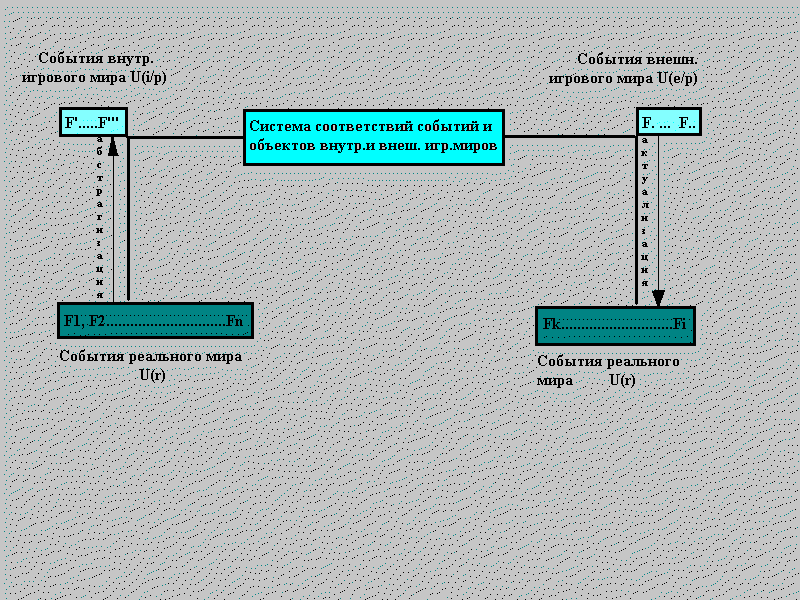

Поскольку появление захоронений всеми исследователями связывается с изменениями менталитета неандертальцев, объяснение этого явления требует интерпретации перемен, связанных прежде всего с появлением у палеоантропов рефлексии по поводу сущности жизни, по поводу устройства мира, в котором они живут, и по поводу того места, которое они в этом мире занимают. По моему представлению новые образования в психике палеоантропов были связаны с появлением у них нового модельного пространства, отличного от того моделирующего ментального аппарата, который свойствен всем животным. Я буду исходить из предположения, по которому животные располагают представлениями о двух мирах: внешнем, реальном мире, события которого они моделируют во внутреннем, ментальном мире, и о внутреннем мире, отделенном от внешнего мира оболочкой и отграниченном от него действиями правил интериорных семиотических систем (например, действием правил генетического кода). Всякое животное различает события, которое происходит во внешнем мире, и события, которые происходят во внутреннем мире. Так, например, любое животное, когда видит опасность, расценивает ее, как внешнюю, и убегает от нее, или готовится к схватке, когда же оно чувствует боль, то расценивает это ощущение как событие внутреннее и не пытается от него убежать, или противостоять ему активными действиями, в которые вовлекаются органы защиты (зубы, когти и т. п.). Эти типы представлений у животного обслуживаются, видимо, двумя различными мирами, в которых происходит моделирование событий мира Ur (т. е. мира реального) и Ui (т. е. мира внутреннего). Модельный мир, обслуживающий внешний мир, я буду обозначать через Um/r, а модельный мир, обслуживающий внутренний мир, я буду обозначать через Um/i. Появление погребений у неандертальцев связывают с появлением представлений о потустороннем мире, который нельзя уподобить ни Um/r, ни Um/i. Этот вывод становится понятным, если согласиться с тем, что поведение модельных объектов в каждом из упомянутом миров должно подчиняться правилам, при этом правила, которым подчиняются в своем поведении объекты мира Um/r должны согласовываться с правилами мира Ur, а правила поведения объектов мира Um/i должны согласовываться с правилами, действующими в мире Ui. В моей семиотической теории этот вывод следует из существования в каждой ситуации моделирования теории соответствий Т(О) Т(М) (см. по этому поводу гл. 1). В теории Витгенштейна этот вывод следует из положения 2. 022 («Es ist offenbar, daβ auch eine von der wirklichen noch so verschieden gedachte Welt Etwas - eine Form - mit der wirklichen gemein haben muβ 'Очевидно, что воображаемый мир, все же такой отличный от реального мира, должен имет с ним Нечто общее - форму'» (Витгенштейн 1994, стр. 7). Эта идея непременного согласования модельного мира с реальным отмечена и у Лоренца, и у О. М. Фрейденберг и многих других исследователей. Правила поведения персонажей в потустороннем мире не сответствуют ни первым, ни вторым. Это отдельные правила. Кроме того, потусторонний мир заселяется персонажами, не определенными в первых двух мирах. Там, например, в потустороннем мире должен действовать далее так, как будто он действует в реальном мире, умерший. В этом новом мире не должны появляться персонажи реального мира и т. д. Но самое главное состоит в том, что правила установления истинности и ложности утверждений в этом новом мире совершенно другие, нежели в модельных мирах Um/r и Um/i. Судя по дошедшим до нас мифологическим представлениям о потустороннем мире, люди, которые верили и верят в его существование, также считают этот мир отличным от реального. Персонажи, которые действуют там, имеют свойства, отличные от тех, которые имеют персонажи реального мира (ср., например, древнегреческие представления о том, что в загробном мире живут тени умерших). Характеристики загробного мира и его персонажей обладают гораздо меньшей определенностью, чем характеристики моделей реального мира. Кроме того, они варьируют от культуры к культуре: если относительно характеристик объектов реального мира представители разных культур договориться все же как-то могут, то относительно характеристик загробного мира - вряд ли.

Из всех этих рассуждений следует, что изменения в психике палеоантропов следует тесно увязывать с появлением у него нового моделирующего ментального пространства, которое я далее буду называть искусственным модельным миром - Ua/a (сокращенно - ИММ).

Появление этого нового модельного мира, на мой взгляд, было подготовлено постепенно и связано с психическими процессами, соотнесенными с постепенной переориентацией сознания гоминида - от пассивной позиции по отношению к миру к активной, от использования во взаимодействии со средой только телесных инструментов к использованию инструментов, которые не являются органической частью тела.

Поясню это эволюционным рассуждением. Как показал еще Икскюль форма всякого органа живого существа – живое свидетельство, природный символ того, каков набор программ его использования. Причем самой важной характеристикой интенсионала этого символа является функция. Орудием убийства у хищника являются когти и клыки. У обезьян тоже есть клыки, что говорит о том, что и для обезьяны клык был еще важен как орудие убийства, а также и как орудие устрашения. У австралопитека орудием защиты и нападения становятся освободившиеся передние конечности. В результате этой трансформации функция зубов в качестве такового утрачивается, вследствие чего уменьшается до размеров прочих зубов и клык. Однако в руке у австралопитека, как воспоминание о главном орудии нападения, появляется замена именно зуба – камень, который и воспринимается как продолжение руки-десны. В наследство от тех времен, нам досталась и ухмылка как знак угрозы.

Процесс перестройки от пассивного отношения к миру к активному, в свою очередь, по моим представлениям связан с процессами перестройки в способах самоидентификации, в вовлечении в круг органически принадлежавших особи частей ее тела посторонних предметов. Это явление сходно с тем, например, что, курица заглатывает камешки, которые использует затем как вспомогательный пищеварительный инструмент, превращая их, тем самым, в часть своего тела. Активная работа гоминидов по созданию для себя новых «искусственных органов» стала первым актом творения, постепенно сформировавшим процесс движения растущего сознания по моделированию объектов, противоположный тому, который имеет место у всех прочих живых организмов. У этих последних процесс моделирования идет только вовнутрь организма - от объектов Ur к их моделям в Um/r (сокращенно Ur Um/r). Объекты моделирования находятся за пределами тела организма, его «мысли», модели объектов - только внутри. Впервые обработав гальку, человек впервые же по плану, родившемуся у него в голове, произвел какие-то сознательные изменения и во внешнем для него объекте. Тем самым он вынес из своего мозга, из внутреннего аппарата моделирования вовне ментальный объект и облек его в материальную форму, построил во внешнем мире модель ментального объекта. Таким образом он впервые изменил направление моделирования, теперь оно приобрело инвертированный вид: Um/r Ur. Покажу это на схеме.

Совершив это действие, предок человека открыл для себя новый материал, из которого он может строить вторичные модели, т. е. модели объектов, впервые построенных у него в мозгу. С этого момента в мире появляется новый вид метаболизма - модельный. Человек строит у себя в мозгу модели объектов внешнего мира, тем самым согласуя свои представления о мире с миром, и, наоборот, строит во внешнем мире модели своих ментальных объектов, согласуя внешний мир со своим, внутренним, приспосабливая его к своим нуждам, организуя ближайшее к себе окружение таким образом, чтобы оно отвечало его потребностям. Мир постепенно начинает приобретать вид, который удобен для жизни в нем человека.

Процесс этот древним человеком, видимо, (конечно же, бессознательно) воспринимался так же, как курица воспринимает камешки в желудке, т. е. как процесс усовершенствования одной руки (другая должна была выполнять прежние, старшие, функции), скажем, выращивание на ней искусственного зуба. Развернем теперь мысль которая была высказана в разделе, относящемся к Homo habilis. По свидетельству археологов самые ранние галечные орудия австралопитеков относятся ко времени 2,5 млн. лет до наших дней, но при них археологи никогда не находили хозяина. Галечные орудия, лежащие рядом с хозяином, появляются лишь ко времени 2 млн. лет до наших дней. Еще раз отмечу, мне кажется, что не стоит воспринимать это как случайность, которую надо списывать на то, что мы пока не нашли останки австралопитека. Мне кажется, это свидетельствует о том, что австралопитек, как и его близкие предки обезьяны, еще не осознал необходимость сохранения этого самого орудия: использовав его он его выбрасывал, он не дорожил им. Заостренную гальку найдут только рядом с Homo habilis. Мне кажется и это не случайным. Ведь должно было пройти некоторое время, чтобы а) у австралопитека появилась привычка к своему орудию, б) чтобы он осознал, что оно ему помогает и что тот, кто не имеет этого орудия в руке постоянно, уступает в конкуренции тому, кто его постоянно имеет при себе, в) чтобы под действием инверсии вектора моделирования начался процесс приспособления всего организма к необходимости использовать орудия и более того постоянно носить его с собой в одной и той же руке: ведь с одной стороны, у австралопитека не было карманов, а с другой стороны, он не мог занять орудием обе руки (вспомним здесь, кстати, об одноруком неандертальце со скошенными зубами)! Процесс приспособления вылился, во-первых, в то, что у него появилась особенность, отсутствовавшая среди обезьян, у австралопитека начала вырабатываться дифференциация в использовании рук: одна из них стала доминантной, а другая - субдоминантной. Во-вторых, как следствие отмеченной выше особенности, у него развилась физическая асимметрия мозга. Мне кажется, что обнаружение инструментов рядом с Homo habilis имеет непосредственное отношение к этому процессу. Если перед смертью человек не выпустил из рук орудие (а Homo habilis потом уже регулярно находили с орудиями вместе), значит оно по настоящему стало продолжением его руки. Закрепление идеи совершенствования органа только за одной, в основном правой, рукой, породившее асимметрию головного мозга в связи с образованием специального центра управления «надставленной» рукой, на мой взгляд, также свидетельствует о такой (подсознательной, разумеется) интерпретации происходящего процесса. Как я уже сказал, сделав себе инструмент, подобный заостренной гальке, австралопитек, а затем и Homo erectus должен был поcтоянно носить его с собой в этой руке: у него не было карманов, а каждый раз после использования выбрасывать удачно сделанный инструмент ему также было накладно, поскольку он мог понадобиться внезапно.

Возможность проектирования артефактов, повышение значимости роли искусственных «зубов», возможность обучения навыкам их изготовления, передачи технологии их изготовления по наследству вызвала к жизни у предков человека мощное развитие подражательных способностей, требовавших координации действия руки и зрительного восприятия, поскольку этот вид обучения относится к обучению методом визуального подражания. В мозгу появился центр, координирующий зрительное восприятие и действия (правой) рукой. Это знаменательное событие предопределило возможность метания копий, стрельбы из лука, подражания зрительным образам не только с помощью поз и двигательных реакций, но и с помощью отображения доминантной рукой элементов зрительного образа, а именно контура и цвета. Причем изображение контура и цвета разделено в нашем механизме подражания зрительному образу, как разделены механизмы обработки контурного и цветового изображения у нас в мозгу. Таким образом, механизм, обеспечивающий человеку неограниченный материал для построения означающих визуальных знаков, у человека появился, причем, появился, видимо, и у неандертальца, и у предков кроманьонца.

Следующим или параллельным шагом в развитии проектирующего модельного аппарата, на мой взгляд, и состоял в том, что у человека появилась рефлексия, направленная на моделирование Um/o и Um/i и в первую очередь эта рефлексия коснулась социальных отношений. Человек начал моделировать социум.

На мой взгляд, появление захоронений как культурный факт, имело непосредственное отношение к появлению у человека имени собственного (которое, кстати, может быть и жестом, в том числе звуковым жестом). Оно, по моему предположению, появилось в человеческом обиходе до возникновения у него членораздельной речи (см. выше доводы, касающиеся атавистических черт обращения, инвокации именования, выше же было показано, что использование имен могло возникнуть из охотничьих надобностей; по моему предположению, - см. ниже - ритуал погребения является более поздним образованием, чем ритуалы охоты). Именно этот факт, на мой взгляд, привел к тому, что у человека появилась способность строить миры, не имеющие денотативного статуса и не моделирующие никакого фрагмента действительности.

Все исследователи архаичных человеческих сообществ отмечают, что архаичные племена приравнивают имя к тому, кого оно обозначает. То же относится и к означаемому и означающему иконических знаков, скажем портрета и того, кто на нем изображен. Вот, что пишет об этом, например, Леви-Брюль: «Общеизвестен факт, что первобытные люди и даже члены уже достаточно развившихся обществ, сохранившие более или менее первобытный образ мышления, считают пластические изображения существ, писанные красками, гравированные или изваянные, столь же реальными, как и изображаемые существа. «У китайцев, - пишет де Гроот, - ассоциирование изображений с существами, превращается в настоящее отождествление»» (Леви-Брюль 1999, стр. 37). И далее «Таким образом, изображение может занять место оригинала и обладать его свойствами» Леви-Брюль 1999, стр. 39). Об имени: «Индеец рассматривает свое имя не как простой ярлык, но как отдельную часть своей личности, как нечто вроде глаз или зубов. Он верит, что от злонамеренного употребления его имени он так же будет страдать, как и от раны, нанесенной какой-нибудь части его тела. Это верование встречается у разных племен от Атлантического до Тихого океана» (Леви-Брюль 1999, стр. 41). И далее: «Имя никогда не является чем-то безразличным: оно всегда предполагает целый ряд отношений между его носителем и источником, откуда оно происходит. «Имя предполагает родство, а следовательно, и защиту: от источника имени, будет ли этим источником род, или видение, которое во сне открыло это имя, ждут милости и содействия. Имя указывает родственные связи индивида, оно, так сказать, закрепляет его ранг, его общественное положение»» (Леви-Брюль 1999, стр. 42). Такого же рода замечания можно встретить у Дж. Фрейзера, И. Троцкого (Троцкий 1936), у Е. М. Мелетинского (1995), О. М. Фрейденберг (1997), К. Леви-Строса (1994) и др. Приведу еще цитату из работы Е. А. Уоллиса Баджа, посвященной анализу древнеегипетской Книги Мертвых, хорошо сохранившей следы древнейших верований, следы архаичнейших установок. Имя (рен) по древнеегипетской мифологии входило в состав девяти составных частей человека (кхат - тело, ка -«двойник», ба - душа сердца, аб - сердце (источник животной жизни), кхаибит - тень, кху - душа духа (бессмертна), секхем - сила, рен - имя, саху - духовное тело). Ради сохранения имени «египтяне принимали чрезвычайные меры предосторожности, ибо, согласно распространенному в те времена верованию, если человеку не удавалось сохранить имя, он переставал существовать. Уже во времена царя Пепи имя считалось важнейшей составляющей человека, а в цитируемом ниже отрывке оно по значимости стоит на одном уровне с Ка: «Железный потолок рая разверзнется перед Пепи, и он проходит сквозь него, одетый в шкуру леопарда, с жезлом и кнутом в руке; он сохранил свою плоть, он счастлив со своим именем, и он живет со своим двойником» (Бадж 2000, стр. 43).

В одноаульном хиналугском языке30, которым я занимался в экспедициях в аул Хиналуг и пос. Куба (Азербайджан, Восточный Кавказ) в 1970 г., имеется несколько форм притяжательных местоимений, противопоставленных а) по принципу личной - i 'мой (неотторгаемый)' – (рука, нога, нос), e 'мой (отторгаемый)' - (шапка, книга, сын и т. д.) или семейной (родовой) принадлежности - šä 'мой, наш родовой' (отец, мать, лошадь, дом, сосед и т. д.); б) по принципу неотторгаемой (портрет, сердце, рука, голос, шапка и т. д.) - отторгаемой (книга, жена, сын, дочь и т. д.) принадлежности. Ср. i k' ı l 'моя рука'; i c' u 'мое имя'; i š i ķ i l 'мой портрет (я изображен)', но e χ i n i m k' i r 'моя жена'; e p š ä 'мой хлеб'. В этой системе противопоставлений имя, как и портрет, будет относиться к объектам неотторгаемой принадлежности (подробней см. Барулин 1971, стр. 71 - 77). Таким образом, имя в хиналугском языке приравнивается к частям тела его владельца. Обобщая сказанное, я могу переформулировать мысли цитировавшихся историков и этнографов следующим образом: на ранних стадиях развития человеческой культуры обычно смешиваются модель и ее объект. Я объясняю этот факт (появлению этой идеи я обязан Е. Ю. Глазуновой) действием правила переноса свойств старой семиотической системы на новую, заменившую старую и функционально ей эквивалентную. У наших обезьяньих предков наиболее развитой экстериорной знаковой системой является система знаков, представляющих из себя начала движений, ведущих к некоторому поведенческому результату, которого хочет добиться от собеседницы обезьяна-адресант. Это по пирсовской классификации индексный тип знаков, в котором целое обозначается по части. Между целым и частью, представляющей собой интегральный компонент целого, имеется неразрывная связь. Вот эта неразрывная связь означающего и означаемого, принадлежащих одному и тому же миру, и была характерной чертой старших по отношению к языку семиотических систем. В языке связь между означающим и означаемым становится по большей части условной, кроме того, означаемое принадлежало к одному миру, а означаемое – к другому. Тем не менее, древние люди, перенося свойства старой знаковой системы на новую, считали, что означаемое и означающее в новой семиотической системе относятся к одному и тому же миру и представляют собой две части одного и того же, а это свойство магии, магического действа. Таким образом, главным отличием древних представлений о знаке был магический характер связи означающего и означаемого.

Если теперь обратить внимание на то, что имя собственное закрепляет положение человека в социуме, то станет понятно, в какое нешуточно трудное положение и с логической, и с психологической точки зрения попадает член архаического сообщества, когда умирает какой-то из его соплеменников. Имя собственное распадается на следующие компоненты: означающее + означаемое [интенсиональный компонент (предикат) + референт + денотат31] + социальная роль имени и денотата, которые, как было показано, отождествляются.

Денотат, референт, интенсионал, а также социальная роль в этой структуре после смерти объекта обозначения начинают вести себя по-разному: денотат вначале меняет все свои свойства. Он застывает, холодеет, перестает двигаться, перестает исполнять свои социальные функции, перестает отвечать на попытки установить с ним коммуникативный контакт, сам больше не делает попыток установить коммуникативный контакт с кем бы то ни было, а затем вообще исчезает. Покойник нарушает социальную структуру, установившийся социальный порядок, во-первых, тем, что перестает исполнять социальные функции (скажем, если он охотник, - перестает ходить на охоту, если он вождь группы, выполняющей на охоте определенные функции, его нехватка, дыра в структуре, остро ощущается всеми остальными; если это шаман, то люди остаются без его помощи в хворях и трудных случаях жизни; если это старец, воспитывавший подрастающее поколение, то исчезает источник интеллектуальной помощи и поддержки). Порядок же - это архетип, который восходит к тому моменту эволюции, когда социум поменял принцип осуществления связи между его членами: с личного контакта каждой особи с каждой другой - на ранговую структуру. Социум поменял тип семиотической системы, которая поддерживала социальную структуру, поменяла тип семиотического обеспечения социальной жизни с релизерных знаков на иерархические. Эти переходы были закреплены геномом. Видимо, поэтому во всех известных нам мифологических системах отображается переход от хаоса к порядку. И всякий переход к порядку человек воспринимает как благо, а всякий переход к хаосу - как зло. Кроме того, переход к порядку связан и с переходом от инстинкта через условный рефлекс к рассудку, а затем к разуму. Порядок незыблем. Но ведь и смерть неизбежна32. С другой стороны, часть тождественного телу объекта, означающего его имени, своих свойств не изменила. Ср. в Брихадараньяка-упанишаде (гл. 3, вторая брахмана): «Яджнявалкья, - сказал он (Джараткарава Артабхага - А. Б.), - когда умирает этот человек, то что не оставляет его?» [Яджнявалкья ответил] : «Имя». Имя, с одной стороны, не оставляет покойного, а с другой стороны, имя по-прежнему можно произнести, осталась незыблемой интенсиональная часть означаемого знака; тонкость здесь, состоит только в том, что ранее содержавшийся в нем компонент 'одушевленный' соответствовал свойствам референта и денотата, а теперь не соответствует. Референтная же его часть ведет себя еще более странно, чем денотат. Для того, чтобы понять, что может происходить с референтом в обозначении покойников, достаточно проанализировать соответствующие русские лексемы. Задумаемся, чем отличаются по семантике лексемы ПОКОЙНИК, ПОКОЙНЫЙ; МЕРТВЕЦ и ТРУП. Их значения явно не совпадают. Так, можно сказать:

1 (i) Покойник (покойный) был большой шутник; или Пошли мы раз с покойником купаться.

но нельзя сказать:

(ii) *Мертвец был большой шутник. *Пошли мы раз с мертвецом купаться.

или еще того хуже:

(iii)*Труп был большой шутник. * Пошли мы раз с трупом купаться.

Можно сказать:

2 (i) Трупы задушенных в газовых камерах сжигали в огромных печах.

но нельзя сказать:

(ii) *Мертвецы задушенных в газовых камерах сжигали в огромных печах.

Или еще того хуже:

(iii) *Покойники задушенных в газовых камерах сжигали в огромных печах

И, наконец, можно сказать:

3 (i) Мертвецы страшно скрежетали зубами и тянули к нему свои полуистлевшие руки,

но нельзя сказать:

(ii) *Покойники страшно скрежетали зубами и тянули к нему свои полуистлевшие руки,

или еще того хуже:

(iii) *Трупы страшно скрежетали зубами и тянули к нему свои полуистлевшие руки.

В чем же здесь дело? А дело здесь в том, что в этих трех лексемах представлены три основных точки зрения, с которых может рассматриваться умерший. Лексема ПОКОЙНИК обозначает референт, определенный сразу в двух мирах: мире прошлого его состояния, где он еще соответствовал живому денотату, и в мире настоящего, где тот же референт соответствует уже умершему человеку. Таким образом, происходит расщепление ранее единого референта на такой, который обладает свойствами живого и такой, который обладает свойствами мертвого, и еще такой, который приравнивает первый второму: он может как бы по невидимому мостику перескакивать из одного мира в другой и только время глагола и контекст позволяют нам понять, какие свойства и какого из трех референтов отображаются в данном предложении: свойства живого, свойства мертвого, или и свойства того и свойства другого? Имя отождествляет здесь живого и мертвого, обозначая как бы сразу два объекта: референт, моделирующий живого, в том мире, в котором он был еще жив, и референт, моделирующий мертвого, в этом мире, в котором он существует лишь в виде бренных останков. Мое рассуждение подтверждается контекстными переходами в обозначении: словосочетание

4 (i) портрет покойного

обозначает еще живого, в предложении

(ii) покойный по традиции был обут в белые тапочки

лексема ПОКОЙНЫЙ обозначает мертвого, предложение же (1i) обозначает референт, одновременно живой и мертвый.

Лексема МЕРТВЕЦ обозначает референт, определенный только в мире настоящего состояния умершего. Однако, и у этой лексемы наблюдается некоторое противоречие, правда, уже в части означаемого: с точки зрения грамматики МЕРТВЕЦ - одушевленное существительное (ср. традиционный тест на одушевленность - форма родительного падежа множественного числа вижу мертвецов. Но вижу трупы). Интенсионал же этой лексемы моделирует свой объект как неживой. Имя здесь отделяет обозначаемый объект от живых, но при этом сохраняет возможность персонификации. Именно эти свойства и позволяют использовать это имя для обозначения объектов в фантастических мирах, где им приписаны противоречивые свойства именно одушевленного и одновременно мертвого объекта. Отмечу также, что словосочетание

5 (i) *портрет мертвеца

невозможно, в то время как

(ii) Мертвец по традиции был обут в белые тапочки

вполне допустимо.

ТРУП - это неперсонифицируемый неодушевленный объект, обозначающий только физическое тело и больше ничего. Труп уже не оживить. А для того, чтобы его персонифицировать, к этому имени нарицательному нужно добавить еще и имя собственное, обозначающее душу, владевшую этим физическим телом: труп Афонькина, труп Жаборотовой.

Отмечу, что расщепление референта в данном случае вполне закономерно для референциального типа моделей в целом: в данном случае меняется, во-первых, функция обозначаемого объекта, во-вторых, в связи с изменением существенных для человеческого менталитета свойств он должен быть переведен в другой класс объектов. Этого достаточно для того, чтобы сменились правила отождествления и различения объекта. А это в данном случае означает, что в нашей картине мира один объект заменился другим. Хороший пример смены статуса объекта связанной с изменением правил отождествления можно найти, например, у Г. Райхенбаха (Reichenbach 1948). Рассматривая правила отождествления обозначаемых именами объектов, он приводит в пример случай, когда мы, например, из старой рубахи делаем тряпку. Это символическое действие не просто меняет функцию объекта, не просто меняет наш взгляд на объект, один объект становится другим объектом, который далее уже не отождествляется с первым. То же происходит с клубком ниток, когда он преобразуется в свитер. Меняются всего лишь форма и функция объекта. Все его химические свойства остались прежними. Но в нашем воображении это уже другой объект. Это - хороший пример на второй тип смены правил отождествления и различения: здесь изменились в первую очередь свойства объекта (форма).

И, наконец, социальная роль, которую исполнял покойный. С ней тоже все было не просто: в низших социальных сообществах животных индивид полностью зависит от социума, он практически не может внести в исполнение своей социальной роли ничего от себя, а следовательно, ничего нового. Поэтому освобождение роли для какой-то другой особи не создает для общества никаких проблем. На освободившуюся роль находится новый претендент, и от него так же не зависит в ее исполнении ничего, как и от предыдущего ее исполнителя. Уже в обезьяньем сообществе это не так. Обезьяна привносит в исполнение своей роли и что-то от себя. Поэтому в обезьяньем сообществе не может быть замещения вакантной роли каким-то претендентом без согласия стада. В стаде действуют самые настоящие «политические партии», борющиеся друг с другом за какое-то выгодное им решение. Однако никто не может сравниться в свободе исполнения своей роли с человеком. Поэтому заменить его в его социальной роли гораздо труднее (вспомним об учете индивидуальных особенностей при охоте на крупного зверя), всякая такого рода замена предполагает и определенную перестройку общества. Поэтому смерть соплеменника воспринимается болезненно. Так или иначе она затрагивает все сообщество. Однако только у человека смерть соплеменника становится узаконенным общественным событием, требующим ритуализованной реакции сообщества. По моей гипотезе смерть была выделена в сознании человека благодаря охотничьим ритуалам, в которых она является кульминацией всей программы, высшей точкой ее развития, событием, которое замыкает рефлекторную дугу сообщением об успехе программы. Особого внимания заслуживает на мой взгляд структура погребального обряда, предполагающая возрождение, воскресение в другом мире, мире в котором так же, как и в этом нужна еда, нужно питье, в котором есть люди, покойники (см. об этом ниже).

Конечно, люди не знали как устроен знак, однако правила отождествления и различения имен входит в практическую компетенцию носителя знаковой системы. Нарушение правил тождества не осознается, как человек не может понять, что у него болит внутри, пока его не обучат различать внутренние детали организма, пока не объяснят, что если он чувствует то-то, то это значит, что болит - то-то.

Неосознанным проявлением ощущения того, что смерть нарушает тождество имени и объекта моделирования, явились повсеместные попытки проникнуть мыслью в структуру человеческого тела и человеческой психики, для того, чтобы обнаружить там объекты, которые бы позволили сохранить потерянное тождество. Все эти попытки сводятся, в основном, к достройке ранее единой и неделимой модели человека, к «приделыванию» к ней невидимых частей, которые не меняются после смерти. Таковы, например, русская душа, перечисленные выше египетские ка, ба, рен (имя, означающее имени), кху, секхем, саху, китайские хунь, по, лин, ци и т. д.

Еще одной стороной смерти, которая должна казаться древнему человеку загадочной и мистической, были заразные болезни. С момента, когда человек обрел возможность добывать себе пропитание более или менее уверенно, у него появились спутники, жившие за его счет. В науке они называются синантрóпами (омограф к названию одного из видов Homo erectus). Древнейшими паразитами человека были клоп (Cimex lectularius), доставшийся нам от соседей наших предков по пещере - ласточек и летучих мышей, мышь и крыса. Эти два последних - переносчики чумы. Однако, догадаться, что дело в них, было труднее, чем подумать, что виновниками повальных смертей являются умершие, вредящие живым после смерти. В этих случаях от трупа, мертвеца и покойника шла невидимая опасность, которая также должна была быть объяснена. И так же проще было все понять, если применить для объяснения новый инструмент - мир.

Таким образом, смерть обладателя имени задает его ближайшему социальному окружению, как кажется, неразрешимую семиотическую задачу. Смерть нарушала не только гармонию социального устройства, но и гармонию знака, гармонию тождества означающего имени и его денотата, т. е. двух сторон знака, подвластных ощущениям. Вперед выступали такие его компоненты, которые при жизни денотата были не видны. Со смертью денотата, стабильным, постоянным оставался только референт. Получалось, что он и является главным, постоянным, он, а не осязаемый денотат33. Тем самым, выход из этого семиотически неудобного положения состоял в том, чтобы заметить, узаконить существование дополнительного мира, гораздо более устойчивого, стабильного и управляемого, чем внешний мир. В него можно было бы без ущерба для сохранения космического порядка переместить умершего, убрав его из мира реального, сохранив связь (и отношение тождества) между именем и денотатом, именем и референтом, узаконив расхождение между свойствами декларируемыми интенсионалом и свойствами денотата.

Следы существования нового модельного мира обнаруживаются и в реальности, благодаря тому, что первобытным людям, как и нам, снились сны. Точно так же реальность потустороннего мира подтверждают галлюцинации, миражи, просто отражение в воде. Одновременно в реальном мире можно оставить заместителя умершего в виде новой его модели, означающего нового знака - пепла, фетиша (как, например, у кетов), памятника, мумии. Тем самым он как бы останется с живыми и будет по-прежнему выполнять социальные функции.

Появление нового моделирующего механизма, искусственных миров, связанное, на мой взгляд, с появлением у древнего человека (неандертальца и кроманьонца) собственных имен, вызвавших к жизни похоронные обряды, оказало огромное влияние на дальнейшее развитие человека. Открытие нового, ранее неведомого для древнего человека, невидимого мира перестроило всю его систему поведения. Человек как бы потерял психическое равновесие. Если раньше он ждал угрозы только из реального внешнего по отношению к нему мира, то теперь страхами и опасностями был заселен этот новый мир. В него человек поместил неведомое ему прошлое, неведомое ему будущее, свою внутреннюю, также невидимую ему, психическую жизнь и непонятное ему настоящее. Активное отношение к жизни в любом мире заставило его искать инструменты для воздействия на невидимые объекты нового мира. По правилу переноса всего того, что человек уже знал, чем человек уже владел, древние люди обнаружили в своих навыках объекты, с одной стороны, им уже знакомые, с другой стороны, обладающие некоторым невидимым компонентом, явно связанным с этим вновь открытым миром - знаки, выражавшиеся прежде всего в системе ритуалов. Ритуал и стал инструментом воздействия на объекты нового универсума. Одновременно, поскольку единственным средством общения с новым миром был транс, галлюцинация, видение, сон, универсум этот начал заселяться новыми объектами, часть которых в нем задерживалась, часть, пожив некоторое время, исчезала. Именно тот факт, что население нового мира приходило в него из человеческого подсознания, определил большое сходство самих этих объектов, правил их существования, с древними структурами организма человека, с древними механизмами человеческой психики, с той ее частью, которая является общей для человека и животного. Можно сказать, что с этого нового этапа развития Homo наряду с эйдетическим метаболизмом, имевшим место между человеком и внешним миром, появился новый вид метаболизма - между разумом, сознанием и подсознанием, низшими формами организации человеческого тела, низшими формами организации его нервной системы. Новый мир начал жить по своим законам, оказывавшим в свою очередь огромное воздействие на события реального мира, поскольку, еще раз напомню, древний человек отождествлял объект моделирования и модель, поскольку референты для него были гораздо более реальными объектами, чем денотаты. Появилась магия. С этого момента семиотические системы стали играть определяющую роль во всей структуре человеческого бытия. С этого момента от состояния и разработанности семиотических систем начал целиком зависеть прогресс в развитии человеческого общества.