- •0. Дискурс. Соло сверчка на жужжальцах.

- •1. Понятие коммуникативного акта, дискурса. Коммуникативный акт и его компоненты.

- •2. Миры. Коммуникативные сообщества.

- •3. Понятие модели. Знак как разновидность модели.

- •3. 1. Предварительные рассуждения.

- •3. 2. Определение понятия «модель»

- •3. 3. Понятие модели для описания ситуаций моделирования у человека.

- •3. 4. Определение знака.

- •3. 5. Классификация знаков по ч. Пирсу.

- •4. Анализ конкретной семиотической системы. Транспортная семиотическая система шлагбаум.

- •4. 2. Синхронный аспект описания семиотической системы шлагбаум.

- •4. 2. 0. 0. Семиотические системы и подсистемы.

- •4. 2. 0. 1. Противопоставление систем синтеза и анализа семиотического текста (≈ соссюровскому понятию «язык») и дискурса (≈ соссюровскому понятию «речь»).

- •4. 2. 0. 2. Схема, норма, узус, комбинаторные возможности и индивидуальные особенности порождающей системы и дискурса.

- •4. 2. 0. 3. Противопоставление синтагматики и парадигматики.

- •4. 2. 1. Структура коммуникативного акта. Коммуникативный акт как элемент семиотического дискурса. Конкретный и абстрактный семиотический дискурс.

- •4. 2. 2. Референциальный и денотативный миры семиотического дискурса.

- •4. 2. 3. Адресант коммуникативного акта.

- •4. 2. 4. Адресат коммуникативного акта.

- •4. 2. 5. Иллокутивный контекст абстрактного семиотического дискурса.

- •4. 2. 6. Описание структуры семиотического текста.

- •4. 2. 6. 1. Описание знаковой системы.

- •4. 2. 6. 1. 0. Предварительные замечания.

- •4. 2. 6. 1. 1. Синтактика.

- •4. 2. 6. 1. 2. Программа синтеза семиотического текста.

- •4. 2. 6. 1. 3. Программа анализа текста.

- •4. 2. 6. 1. 4. Знаковая структура текста.

- •4. 2. 6. 1. 5. Означающее текста.

- •4. 2. 6. 1. 6. Означаемое текста.

- •4. 2. 6. 1. 7. Установление соответствий между означающим и означаемым.

- •Глава 2

- •Этимология термина "семиотика". Понятие семиотики. Объект семиотики. Предыстория семиотики. История семиотики.

- •Пролог к истории семиотики.

- •Некоторые штрихи к проблеме глоттогенеза.

- •0. Предварительные замечания.

- •0. 1. Этимология термина "семиотика".

- •0. 2. Предмет семиотики.

- •1. Пролог к прологу. До человека.

- •1. 0. Предварительные замечания.

- •1. 1. Проблемы глоттогенеза в научной литературе. Методика исследования.

- •2. Древнейший период. Овладение знаком.

- •2. 1. Язык в контексте старших семиотических систем.

- •2. 2. Ритуал - колыбель естественного языка. Учение а. Н. Веселовского о первобытном синкретизме.

- •2. 3. Коротко об антропогенезе.

- •Развитие черепа у гоминина от австралопитека к homo sapiens sapiens

- •2. 3. 6. Кроманьонцы.

- •2. 4. Загонная охота. Звуковая речь. Ритуалы, связанные с охотой. К проблеме глоттогенеза. Bodylanguage.

- •2. 6. Проблема смерти.

- •2. 7. Завершающая стадия глоттогенеза.

- •2. 7. 0. Загадки глоттогенеза.

- •2. 7. 1. Гипотеза л. С. Выготского о соотношении языка и мышления. Основные отличия семиотических систем животных и естественного языка человека.

- •3. Охота, живопись, музыка и магия.

- •4. Ритуал Ритуалы // Сюжетная формулаСюжетные формулы Мифы Миф.

- •4. 0. О сюжете.

- •4. 2. Переход от запоминания к порождению. Переход от конкретного к абстрактному.

- •4. 3. Образование предложений.

- •4. 4. Образование текстов. Глубинные параметры сюжета. Ритуал.

- •4. 6. Проявление основных архетипических противопоставлений в ритуале.

- •4. 7. 0. Об определении мифа.

- •4. 7. 1. Мифологическое сознание и его носитель.

- •4. 7. 2. Существование мифа во времени.

- •4. 7. 3. Палеолитические и неолитические мифы.

- •4. 7. 4. Отображение в мифе основных архетипических противопоставлений.

- •Библиография

- •Ю. С. Степанов Семиотика и эволюция

- •Готовит просвещенья дух

- •Литература

- •40 Не могу удержаться, чтобы не привести в пример сочиненной мальчиком четырех лет сказки с уже обозначившимся четким сюжетом: Вареники

Развитие черепа у гоминина от австралопитека к homo sapiens sapiens

Увеличение мозга соответствует ортогенетической линии развития живых существ. Однако, как это следует из предыдущих рассуждений о развитии семиотических систем, непрерывное увеличение мозга свидетельствует еще и о том, что структура социума древних предков человека постоянно усложнялась, усложнялись способы моделирования объектов внешнего и внутреннего мира, а это в свою очередь означает, что древние предки человека уже нашли материал для построения означающих знака, позволяющий усложнять знаковые системы, которые давали возможность поддерживать прогресс в развитии социума и мозга, что структура их социума становилась все более и более открытой, что дифференциация трудовых процессов все более и более увеличивалась, а, следовательно, постоянно росло и количество ролей в социуме, что семантика знаковых систем также постоянно усложнялась. Материально это подтверждает увеличение числа инструментов, которым начали пользоваться наши предки, а также увеличение сложности этих инструментов. Характер знаковых систем ранних предков человека, скорее всего, не отличался от такового у обезьян. Он может быть охарактеризован как язык привычных движений. Специалисты по приматам отмечают, что обезьяны (например, шимпанзе) общаются друг с другом с помощью знаков, означающее которых представляет собой незаконченное, редуцированное и несколько утрированное привычное движение, являющееся элементом некоторой поведенческой программы. Признаки утрированности, незаконченности и редуцированности помогают обезьянам отличить знаковые движения, мотивированные желанием послать сообщение адресату, от движений, мотивированных «истинной» поведенческой программой. Звуковая сигнализация ограничивается закрытым списком, состоящим приблизительно из двух десятков сигналов. Это объясняется тем, что, в отличие от визуального, у обезьян еще не было подражания звуку.

Существенной чертой ранних гоминин был так называемый половой диморфизм. Самки наших далеких предков имели рост от 90 см до 1,2 м, весили они при этом 27-30 кг. Самцы достигали в росте полутора метров и весили порядка 68 кг. Различия эти, скорее всего, объяснялись в разделении труда по половому принципу. Диморфизм стал постепенно исчезать в пределах миллиона лет до наших дней.

На основании анализа крови обезьян и человека палеоантропологи выдвинули предположение, по которому разделение человеческой и обезьяньей ветвей древа наших предков произошло между 8 и 6 миллионами лет до наших дней. Это позволяет предположить, что первый из известных нам видов гоминин - австралопитек, происхождение которого относят к 5 миллионам лет до р. Х., и был первым ответвлением от этой ветви.

Итак, австралопитек является первым существом, которое специалисты рассматривают как установленного предка человека. Его существование было открыто супругами Луисом и Мэри Лики. Впоследствии к их работам в области палеоантропологии подключились их сыновья Ричард и Джонатан Лики.

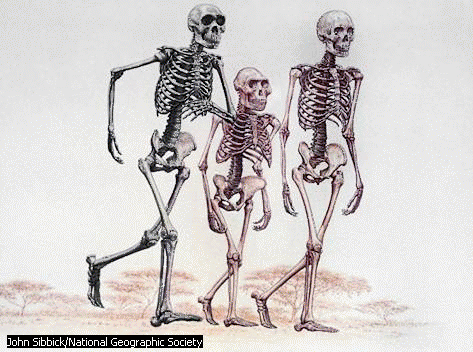

На иллюстрации показаны различия в размерах и «осанке» между человеком (справа), австралопитеком (в центре) и неандертальцем.

Фрагментарные останки австралопитеков позволяют отнести время их появления к 5 млн. лет до наших дней, что совпадает с периодом великого остепнения. По различиям в размерах мозга, устройству челюстей и зубов их разделяют на пять видов Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus robustus, и Australopithecus boisei.

Наиболее древним из изученных видов австралопитеков является Australopithecus anamensis. Он был открыт в 1995 г. на берегах оз. Туркана, в Кении. Возраст его останков оценивается в 3,9 - 4,2 млн. лет. Его зубы напоминают зубы шимпанзе, хотя клыки у них больше, правда, менее заострены.

Australopithecus afarensis жил между 3-м и 4-м миллионом лет до наших дней. Он был обнаружен в Эфиопии и Танзании. У этого вида австралопитеков мозг был несколько больше, чем у шимпанзе (около 400 - 500 см3). У некоторых особей клыки выступают чуть больше, чем у поздних гоминин. У них еще не обнаружены какие бы то ни было искусственные орудия труда.

Возраст Australopithecus africanus оценивают в 2,5 - 3 млн. лет. Его клыки уже не выступают, а располагаются на той же линии, что и прочие зубы. Объем его мозга - такой же, что и предыдущего типа, орудий труда при нем не обнаружено.

Ко времени 2,6 млн. лет до наших дней уже обнаруживаются 4 различных вида гоминин, давшие две разных эволюционных линии развития: австралопитеки разделились на род Homo и вымерший род австралопитеков, разделившийся на Australopithecus robustus, живший только на юге Африки, и Australopithecus boisei, найденный только в восточной Африке. У первого из этих двух видов были большие коренные зубы и челюсти. Он вымер порядка 1,5 млн. лет назад.

Из всех этих видов австралопитеков наиболее вероятным кандидатами на роль основателя рода Homo являются Australopithecus afarensis и Australopithecus africanus. Ученые расходятся во мнении относительно того, кому из них отдать предпочтение. Чаще всего наиболее вероятным нашим предком в настоящее время считается Australopithecus africanus. Если это предположение верно, то переход его в род Homo произошел в промежутке от 1,5 до 2 млн. лет назад. Все найденные и отнесенные к этому времени черепа явно носят следы переходного типа.

2. 3. 3. Homo habilis. В 1959 г. на склоне кратера Нгоронгоро в Олдовайском ущелье были найдены останки существа значительно более близкого к человеку, чем австралопитеки. Несколько десятков фрагментов сходной формы были найдены также в районах Хадара, на берегу оз. Туркана, Кения. Этот переходный тип австралопитеков был назван Homo habilis 'человек умелый'. Масса его головного мозга была от 650 г. до 775 г., что заметно выше, чем у австралопитековых. «В отличие от человекообразных обезьян и точно так же, как у современного человека, первый палец стопы Человека умелого не был отведен в сторону. Это показывает, что морфологические перестройки, связанные с прямохождением, здесь полностью завершились. Концевые фаланги кисти Homo habilis такие же короткие и плоские, как у настоящего человеческого существа» (Яблоков и др. 1998, стр. 263).

Вместе с Homo habilis были найдены грубые галечные орудия и кости животных, явно расколотые для добывания костного мозга. Некоторые орудия были сделаны из материала, который можно было добыть лишь за 70 - 80 км от места обнаружения Homo. Слой, в котором они были обнаружены, относится в настоящее время к 2 млн. лет до наших дней. Такие же орудия недавно были обнаружены в Горном Алтае и Якутии. Их возраст определен в 1,4 млн. лет (Яблоков и др. 1998, стр. 263). Орудия Homo habilis, попадавшиеся при раскопках давали по радиокарбонному методу и более ранние датировки (до 2,5 млн. лет назад), но они никогда не попадались вместе с останками Homo habilis.

Я считаю это не случайным совпадением, а закономерным фактом. По моим предположениям до появления Homo habilis австралопитеки вели себя по отношению к орудиям точно так же, как и их предки - приматы. Они умели делать орудия и даже изготовляли орудия для изготовления орудий, но были равнодушны к их сохранению и накоплению. Homo habilis совершил огромный скачок в своем развитии: он начал носить орудия с собой преимущественно в правой руке, стал воспринимать их как неотъемлемую часть этой руки, которая постепенно сделалась доминантной. Археологи отмечают у жертв Homo habilis пробоины в черепе в основном с левой стороны, что означает, что они были правшами. Это значит также, что Homo habilis носили своё орудие всегда с собой, в правой руке (ведь карманов у них не было!), что в конечном итоге и обусловило дифференциацию рук, появление физической асимметрии в полушариях головного мозга, а позже - появление в коре головного мозга центра, координирующего действия правой рукой и зрительный образ объекта внимания. Эта способность будет использована для более точной обработки орудий, метания камней и копий. Позже, уже у кроманьонцев, эта способность будет использована также для наскальных изображений.

Вместе с останками Homo habilis в восточной Африке, отнесенными к периоду от 1,5 до 2 млн. лет назад, находили и чем-то процарапанные кости животных. Можно считать установленным, что такие насечки в то время мог оставить только Homo habilis. Было установлено, что в те времена наши предки употребляли в пищу мясо, но было ли это мясо, добытое на охоте, или это была падаль - неизвестно. Неизвестно также, каковы были пропорции в употреблении растительной и животной пищи. По оценкам археологов численность Homo habilis была порядка 125 тыс. особей (Воронцов 1999, стр. 27).

2. 3. 4. Homo erectus. Около 1,7 млн. лет назад на земле сразу в двух разных местах - в Африке и в Азии появился еще один вид Homo, который имел мозг большого объема и зубы, сравнимые с человеческими. И тот и другой первоначально был назван «Homo erectus». Однако в настоящее время большинство ученых склоняется к тому, чтобы считать их различными видами особей. Африканскую ветвь назвали Homo ergaster, а за азиатской ветвью было оставлено название Homo erectus.

Изделия этих двух последних видов отличались гораздо большей изощренностью, чем изделия Homo habilis. Кроме того, объем их мозга на протяжении истории достиг практически тех же параметров, что и у Homo sapiens. Homo erectus и Homo ergaster уже на ранних стадиях умели делать каменные ножи и рубила, которые использовались для разных целей. «С помощью уже совершенных ручных рубил, обтесанных с двух сторон и каменных «сечек» - чопперов (разновидность рубила с односторонним рабочим краем; типичные рубила были более распространены в Европе, чопперы - в Азии) - эти ископаемые люди могли разделывать убитых животных, успешно охотились на слонов, буйволов, носорогов, оленей, грызунов, крупных птиц (страусов и др.), несомненно, не упускали случая убить и съесть себе подобных [что свидетельствует о способе самоидентификации, отличном от человеческого (см. об этом ниже) - А. Б.]. Значительную роль в пище древнейших людей играли ягоды, плоды, коренья, зелень» (Яблоков и др. 1998, стр. 266). Для охоты на разного рода дичь они использовали заостренные палки и копья с острыми наконечниками. Шесть таких копий было найдено при открытых разработках озера Шёнинген в Германии. Их возраст был датирован 400 000 лет до наших дней (Шелльская или Аббевильская культура). Одно из этих копий было около двух метров в длину, снабжено острейшим наконечником и предназначалось, видимо, для метания с некоторого расстояния.

Позднейшая форма Homo erectus, жившая около 300 000 лет назад уже овладела огнем. В пещере Чжоу Коу Тьен под Пекином, где жили так называемые синантропы, обнаружили кострище, толщина слоя золы и углей которого достигала 27 метров. Жили древние люди в основном в пещерах. Но были способны строить и примитивные укрытия типа каменных ящиков.

Однако этот вид не был по данным генетического анализа непосредственным предком человека. Последние находки ископаемых останков Homo erectus относятся приблизительно к периоду в 30 000 лет назад. Как уже было сказано, гипотезу о том, что Homo erectus уже владел звуковым языком, трудно поддерживать, поскольку по данным палеоантропологов его речевой тракт еще не был готов к этому. «В строении мозга древнейших людей были некоторые существенные особенности, отличающие его от мозга более развитых позднейших форм: передний отдел лобных долей имел клювовидную форму, теменная область была уплощена, височные доли - узкие» (Яблоков и др. 1998, стр. 265). Важным аргументом в этой серии является то, что у Homo erectus спинной мозг был тоньше, чем у современного человека. А это, по мнению специалистов, не позволило бы ему совершать сложные манипуляции грудной клеткой, необходимые для управления речевым дыханием. Самое большое, что можно предположить о звуковых сигналах Homo erectus, так это то, что он мог произносить отдельные звуки. У Яблокова и Юсуфова (1998) можно найти такую мысль: «Судя по размеру мозга, они (архантропы - А. Б.) должны были обладать настоящей речью (рубиконом для этого считается масса мозга, близкая к 750 г; именно при такой массе мозга овладевает речью ребенок современного человека). Речь, несомненно, была очень примитивной, но это была речь, а не отдельные сигналы животных.

Реконструкция мышц и связок и моделирование речевого аппарата показали, что (в отличие от человека умелого, владевшего еще не всеми гласными) архантропы, жившие в пещерах Южной Франции около 450 тыс. лет, были в состоянии издавать такие звуки, как «аах», «чен», «реу», и овладели уже всеми гласными» (Яблоков и др. 1998, стр. 266).

Кроме как фантастическим это утверждение назвать трудно. Во-первых, не понятно, что значит владеть всеми гласными. Я думаю, что авторы книги, вне всякого сомнения, неоантропы, не владеют всеми гласными. Странно, далее, напрямую сравнивать ребенка и питекантропа хотя бы потому, что масса взрослого питекантропа не сравнима с массой двухлетнего ребенка. Это первое, что должно было прийти в голову таким известным специалистам по эволюции, как процитированные авторы. Во-вторых, надо все-таки учитывать, что в геноме ребенка имеются врожденные программы, благодаря которым у ребенка и запускается процесс овладения сложнейшим естественным языком, процесс, расписанный геномом по месяцам и годам лет до пяти-шести. Именно этот возраст считается специалистами по детской речи критическим: если ребенок до этого возраста не овладеет речью, он не овладеет ею в полной мере никогда. Ни у питекантропа, ни у синантропа, ни у гейдельбергского человека такой программы не могло быть: у них не было говорящих предков. Если у них и была некоторая относительно сложная экстериорная семиотическая система, то обучение ее сложной части проходило, видимо, в детский период жизни, что называется, от печки и не инициировалось геномом. В-третьих, для того, чтобы начать произносить слоги именно как комбинированные последовательности членораздельных звуков, необходимо, чтобы надгортанник из обезьяньего высокого положения перешел в положение опущенное, как это происходит с человеческим ребенком к двум годам жизни. К этим же возражениям относится возражение, приведенное выше и касающееся управления дыханием. Все приведенные уважаемыми авторами «слоги» выглядят, приблизительно, так же убедительно, как «сал», «бер», «йон», «рош» в известной стадиальной теории происхождения языка Н. Я. Марра. Иметь возможность не значит произносить. Кроме указанного выше сомнения, основанного на физиологических данных, есть еще и сомнения, связанные с тем, что Homo erectus располагал центром, координирующим мышечные операции, производимые языком и глоткой, и дыхательные модуляции тонко подстраивающие силу выдоха под то, что произносится. И, наконец, последнее. Прежде чем делать утверждения относительно человеческой речи, нужно договориться, что отличает человеческую речь от семиотических систем животных. Выше мы договорились о том, что главным отличием человеческой речи от семиотических систем животных является комбинаторный ее характер и система уровней (фонемы означающие морфов и т. д.). Все знаки, приведенные авторами книги (аах и т. д.) не членимы на фонемы, морфемы, из них даже по предположению авторов не строились слова. Следовательно, нет налицо и ни одного признака человеческой речи. Произнесение «гласных» - еще не речь, именно между произнесением нечленораздельных звуков и сознательным их комбинированием по определенным правилам и пролегает та непроходимая эволюционная пропасть, которая отделяет человека от животного.

На период 300 000 лет назад численность представителей рода Homo оценивается в 1 млн. особей (Воронцов 1999, стр. 27).

2. 3. 5. Homo sapiens (neandertalensis). Приблизительно 200 000 - 120 000 лет назад на исторической сцене появляются новые представители рода Homo, которые были отнесены уже к Homo sapiens, - неандертальцы. «Для неандертальцев характерны низкий скошенный лоб и затылок, сплошной надглазничный валик, большое лицо с широко расставленными глазами, обычно слабое развитие подбородочного выступа. Крупные зубы, короткая массивная шея, сравнительно небольшой рост (155 - 165 см). Пропорции тела были близки таковым современного человека. Руки с широкими кистями и концевыми фалангами с ногтями, более широкими, толстыми и крепкими, чем у современного человека. Масса мозга около 1500 г, причем сильное развитие получили отделы, связанные с логическим мышлением. <…> они имели мозг, в котором, как и у архантропов, форма лобных долей была клювовидной. Скелет имел крупные остистые отростки позвонков - свидетельство мощно развитой мускулатуры» (Яблоков и др. 1998, стр. 268).

К этим характеристикам необходимо добавить еще одну.

Как уже говорилось выше, речевые способности человека обслуживают речевые зоны левого полушария мозга, так называемые зоны Вернике и Брока, между которыми установлена прямая и обратная связь благодаря группе нервных волокон, дугообразным пучком идущих от одной из упомянутых зон к другой. «В течение многих лет, - пишет по их поводу известный нейрофизиолог Н. Гешвинд, - среди неврологов господствовало мнение о том, что функциональная асимметрия мозга (т. е. тот факт, что речевые зоны имеются только в одном из полушарий мозга - левом) не коррелирует с анатомической асимметрией. <…> Около 10 лет назад мой коллега В. Левицкий и я решили пересмотреть этот вопрос заново, исходя из более ранних наблюдений немецкого невропатолога Р. Пфайфера. Мы исследовали planum temporale человеческого мозга в 100 случаях; эта область расположена на верхней поверхности височной доли и уходит внутрь сильвиевой борозды. Наше исследование касалось только макроанатомии, и мы не пользовались никакими сложными инструментами, ограничившись фотоаппаратом и линейкой; тем не менее, было обнаружено недвусмысленное доказательство асимметрии. Как правило, длина и ориентация сильвиевой борозды на левом и правом полушариях неодинаковы. И что более существенно - задняя часть planum temporale, которая входит в состав зоны Вернике, обычно больше на левой стороне. Эти различия не слишком малы, их легко заметить невооруженным глазом» (Гешвинд 1984, стр. 235). Дж. Вада впоследствии установила, что асимметрия левого и правого полушария в этих зонах наблюдается и у ребенка. Таким образом, было показано, что она не является следствием развития речи. Предрасположенность к ней является врожденным свойством человека. А. Галабурда установил, что левая planum temporale не только больше по размеру, но и отличается по клеточной организации. На внутренней поверхности черепа есть гребень, соответствующий сильвиевой борозде. Американская исследовательница М. Ле Мэй показала, что у неандертальца наблюдаются те же проявления асимметрии, что и у современного человека.

Вряд ли, однако, можно все же считать, что палеоантропы владели звуковой речью. Как было показано выше, у неандертальцев было по-другому, чем у человека устроено ухо, у него был высоко поставлен надгортанник и слишком тонкий спинной мозг. Асимметрия мозга свидетельствует, видимо, о наличии жестовой речи, о развитии правой руки.

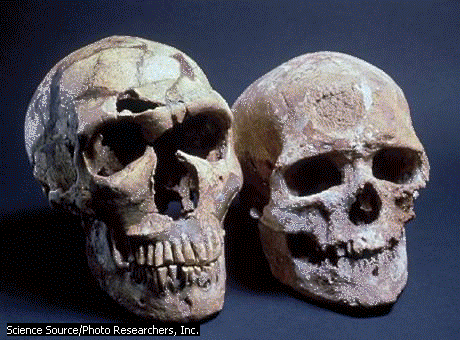

Ч ерепа

палеоантропа (неандертальца) и неоантропа

(современного человека)

ерепа

палеоантропа (неандертальца) и неоантропа

(современного человека)

Вначале палеоантропологи считали, что неандертальцы являются прямыми предками современного человека, однако, генетический анализ митохондрий, наследуемых только от матери, показал, что это не так, что неандертальцы образуют боковое ответвление от рода Homo, что линии Homo sapiens и Homo sapiens sapiens разошлись приблизительно 500 000 лет назад. Кроме того, этот анализ показал, что они не смешивались.

В эпоху расцвета (порядка 72 000 лет назад) неандертальцы были расселены на большой территории, включая Африку, Европу, Юго-Западную Азию, от Атлантики до Средней Азии, в восточной части Средиземноморья. Европейские неандертальцы жили в основном на севере Испании, на юго-западе Франции и юге Европы, во всех местах, которые изобилуют пещерами, которые позволяли пережить суровую зиму (в закрытых глубоких пещерах обычно держится постоянная температура порядка десяти - пятнадцати градусов). К суровому климату Запада неандертальцы приспосабливались исключительно благодаря своим физическим данным: короткого роста (1,6 м - 1,65 м для мужчин и в среднем 1,55 м для женщин) и массивных членов, сокращавших до минимума потери тепла, как от головы, так и от конечностей. У них не было иглы, с помощью которой они могли бы себе сшить многослойную одежду, которая только и может спасти от субарктических холодов Вюрмского ледникового периода. Это объясняет тот факт, что не было зафиксировано ни одного неандертальского поселения выше 49 параллели (имеется в виду территория современной России и Украины). Тем не менее, на всех стоянках неандертальцев находят остатки мощных кострищ. Это свидетельствует о том, что огонь стал неотъемлемой частью культуры палеоантропов. Обгорелые кости животных (а иногда и неандертальцев) свидетельствуют о том, что огонь не просто обогревал их в холодное время года, он использовался для приготовления пищи. Неандертальцы же, использованные неандертальцами в качестве пищи, свидетельствуют либо о человеческих жертвоприношениях, либо о каннибализме. А этот последний характеризует очень важную черту менталитета палеоантропов - тип самоидентификации, о котором я еще буду говорить ниже.

По данным археолога Ф. К. Хоуэла численность особей рода Homo оценивается в 3,34 млн. (Воронцов 1999, стр. 27).

Раскопки показывают, что неандертальцы были изощренными рукоделами. В эпоху мустье (≈30 000 - ≈70 000 лет назад) кремний полностью вытеснил из их орудийных материалов не только гальку, но и другие «мягкие» материалы, известные по Аббевильской (Шелльской) культуре, относящейся к периоду Миндельского оледенения, и Ашельской культуре, относящейся к периоду мощнейшего Рисского оледенения. «К концу мустьерского времени все шире распространяется новая, резцовая техника. Появляются первые резцы из камня, тот вид каменных инструментов, который был предназначен для обработки нового в технике палеолита материала - кости, рога, а также дерева и стал главным орудием палеолитического скульптора» (Окладников 1967, стр. 31) Из кремния неандертальцы изготовляли скребла для выделывания шкур и для обработки древесины, топоры, наконечники для копий и даже нечто подобное шилу. Наконечники были съемными. Это позволяло легко заменять детали сложного орудия. Из этого следует, что неандертальцам уже была понятна идея комбинирования и составления целого из стандартных компонентов.

Охота по-прежнему занимала ведущее положение в жизни неандертальцев. Они охотились как на мелкого, так и на крупного зверя, практически на всех съедобных животных своего окружения, начиная от птиц и лис и кончая мамонтами. По мнению авторитетных специалистов, основным способом охоты у неандертальцев, как и у их предшественников Homo erectus было незаметное подкрадывание к дичи на очень близкое расстояние, такое, с которого легко попасть в нее орудием охоты. Охотились с копьями и пращами. Археологи полагают, что неандертальцы уже умели добывать огонь трением.

Рацион неандертальцев состоял не только из животной пищи, но и из растительной. Они достаточно хорошо знали коренья, травы, делали запасы на зиму. На стоянках неандертальцев находили семена и другие остатки растений.

Преднамеренное, ритуальное погребение умершего - одна из черт, отличающих человека разумного от животных. Первые безусловные свидетельства преднамеренного погребения человека относятся ко времени порядка 100 000 - 90 000 лет назад (Смирнов 1997, стр. 11), т. е. к временам среднего палеолита, и возникают эти погребения в среде неандертальских племен на территории Старого Света. Неандертальцы красили своих покойников охрой и зарывали их в землю или насыпали над ними камни или землю. Вот как описывает обнаруженное им и его сотрудниками неандертальское захоронение А. П. Окладников. «Долгих восемь дней карабкались мы с маленькими проводниками, горными пастухами из поднебесного кишлака Юкары-Мучай, по крутым извилистым тропам, узким карнизам, висевшим над зияющими внизу жерлами пропастей и провалищ. Дни испытания кончились, когда мы увидели за очередным поворотом неизвестного до тех пор археологам ущелья … темное отверстие, зиявшее в скале. <…> Череп ребенка из Тешик-Таша оказался первым и единственным пока найденным на территории Советского Союза черепом неандертальского человека. <…> мы увидели, что рядом с ним торчит какая-то другая - мощная шершавая кость. Здесь находился огромный рог горного козла - теке, того самого, на которого охотились обитатели пещер. Тут же был и второй рог. Оба они составляли пару - вилку. Дальнейшие раскопки выяснили неожиданную и поистине потрясающую картину, подобную которой не видел еще ни один исследователь. Вокруг черепа мустьерского человека когда-то в строгом порядке, явно по определенному плану, в виде круга, расставлены были рога горного козла» (Окладников 1994, стр. 144). Рогов было шесть пар. В этом описании необходимо обратить внимание на несколько деталей. Во-первых, на то, что пещера находится в очень труднодоступном месте. Самое высокогорное человеческое поселение находится ниже этого места, из чего можно сделать вывод, что пещера эта вряд ли служила жильем для людей. Во-вторых, описание самого «захоронения» очень мало походит на захоронение: там был только череп и вокруг в форме круга - рога. Вполне возможно, что археологи обнаружили в том месте не захоронение, а капище с жертвенником.

Подобные «захоронения», да еще в таких труднодоступных местах, вряд ли могут служить свидетельством того, что неандертальцы, зарывали своих покойников в землю просто из-за того, что от них шел ужасающий запах. В могилах, кроме костей покойников находят предметы домашнего обихода и остатки еды. Это может свидетельствовать только о том, что покойника отправляли в дальнюю, вечную, совершенно нематериальную дорогу.

В пещере Ле Мустье обнаружили захоронение мальчика 15 лет. Он лежал на боку в неглубокой канавке в позе спящего, голова его лежала на руке, колени были слегка подтянуты к «животу». Кремниевые артефакты были положены под голову и образовывали каменную подушку, рядом с рукой лежал отлично сработанный топор.

В Ираке, в пещере Шанидар был найден скелет 50-летнего старика-неандертальца, потерявшего правую руку. Он еще долго жил после этого увечья и дожил до преклонного возраста. По скошенным зубам антропологи установили, что он держал в них часто что-то тяжелое (см. по этому поводу Иванов 1998, стр. 500).

Неандертальцам уже была небезразлична магия чисел: в гроте Ля Феррасси вместе с останками младенца были положены три скребка, а ямы со скелетами были разделены тремя небольшими ямками и девятью холмиками (напомню, что в пещере Тешик-Таша рогов было шесть пар).

Перейдем теперь к неоантропам.