- •0. Дискурс. Соло сверчка на жужжальцах.

- •1. Понятие коммуникативного акта, дискурса. Коммуникативный акт и его компоненты.

- •2. Миры. Коммуникативные сообщества.

- •3. Понятие модели. Знак как разновидность модели.

- •3. 1. Предварительные рассуждения.

- •3. 2. Определение понятия «модель»

- •3. 3. Понятие модели для описания ситуаций моделирования у человека.

- •3. 4. Определение знака.

- •3. 5. Классификация знаков по ч. Пирсу.

- •4. Анализ конкретной семиотической системы. Транспортная семиотическая система шлагбаум.

- •4. 2. Синхронный аспект описания семиотической системы шлагбаум.

- •4. 2. 0. 0. Семиотические системы и подсистемы.

- •4. 2. 0. 1. Противопоставление систем синтеза и анализа семиотического текста (≈ соссюровскому понятию «язык») и дискурса (≈ соссюровскому понятию «речь»).

- •4. 2. 0. 2. Схема, норма, узус, комбинаторные возможности и индивидуальные особенности порождающей системы и дискурса.

- •4. 2. 0. 3. Противопоставление синтагматики и парадигматики.

- •4. 2. 1. Структура коммуникативного акта. Коммуникативный акт как элемент семиотического дискурса. Конкретный и абстрактный семиотический дискурс.

- •4. 2. 2. Референциальный и денотативный миры семиотического дискурса.

- •4. 2. 3. Адресант коммуникативного акта.

- •4. 2. 4. Адресат коммуникативного акта.

- •4. 2. 5. Иллокутивный контекст абстрактного семиотического дискурса.

- •4. 2. 6. Описание структуры семиотического текста.

- •4. 2. 6. 1. Описание знаковой системы.

- •4. 2. 6. 1. 0. Предварительные замечания.

- •4. 2. 6. 1. 1. Синтактика.

- •4. 2. 6. 1. 2. Программа синтеза семиотического текста.

- •4. 2. 6. 1. 3. Программа анализа текста.

- •4. 2. 6. 1. 4. Знаковая структура текста.

- •4. 2. 6. 1. 5. Означающее текста.

- •4. 2. 6. 1. 6. Означаемое текста.

- •4. 2. 6. 1. 7. Установление соответствий между означающим и означаемым.

- •Глава 2

- •Этимология термина "семиотика". Понятие семиотики. Объект семиотики. Предыстория семиотики. История семиотики.

- •Пролог к истории семиотики.

- •Некоторые штрихи к проблеме глоттогенеза.

- •0. Предварительные замечания.

- •0. 1. Этимология термина "семиотика".

- •0. 2. Предмет семиотики.

- •1. Пролог к прологу. До человека.

- •1. 0. Предварительные замечания.

- •1. 1. Проблемы глоттогенеза в научной литературе. Методика исследования.

- •2. Древнейший период. Овладение знаком.

- •2. 1. Язык в контексте старших семиотических систем.

- •2. 2. Ритуал - колыбель естественного языка. Учение а. Н. Веселовского о первобытном синкретизме.

- •2. 3. Коротко об антропогенезе.

- •Развитие черепа у гоминина от австралопитека к homo sapiens sapiens

- •2. 3. 6. Кроманьонцы.

- •2. 4. Загонная охота. Звуковая речь. Ритуалы, связанные с охотой. К проблеме глоттогенеза. Bodylanguage.

- •2. 6. Проблема смерти.

- •2. 7. Завершающая стадия глоттогенеза.

- •2. 7. 0. Загадки глоттогенеза.

- •2. 7. 1. Гипотеза л. С. Выготского о соотношении языка и мышления. Основные отличия семиотических систем животных и естественного языка человека.

- •3. Охота, живопись, музыка и магия.

- •4. Ритуал Ритуалы // Сюжетная формулаСюжетные формулы Мифы Миф.

- •4. 0. О сюжете.

- •4. 2. Переход от запоминания к порождению. Переход от конкретного к абстрактному.

- •4. 3. Образование предложений.

- •4. 4. Образование текстов. Глубинные параметры сюжета. Ритуал.

- •4. 6. Проявление основных архетипических противопоставлений в ритуале.

- •4. 7. 0. Об определении мифа.

- •4. 7. 1. Мифологическое сознание и его носитель.

- •4. 7. 2. Существование мифа во времени.

- •4. 7. 3. Палеолитические и неолитические мифы.

- •4. 7. 4. Отображение в мифе основных архетипических противопоставлений.

- •Библиография

- •Ю. С. Степанов Семиотика и эволюция

- •Готовит просвещенья дух

- •Литература

- •40 Не могу удержаться, чтобы не привести в пример сочиненной мальчиком четырех лет сказки с уже обозначившимся четким сюжетом: Вареники

4. 2. 6. 1. 6. Означаемое текста.

Означаемое знака - это в данном случае целиком скрытый, ненаблюдаемый его компонент. Он сделан из эйдетического материала, не данного нам в ощущениях. Поэтому сделать его ощущаемым можно только искусственно, прибегнув к помощи моделирования. Первым такой искусственный способ представления в явном виде предложил немецкий логик, математик и философ Г. Фреге. Его идея состояла в том, чтобы отображать семантику знака, его означаемое с помощью специально созданного для этих целей искусственного языка, такого что свойства всех его единиц оказываются такими же четкими и ясными, как числа. Для построения такого языка он воспользовался опытом трех областей знания: логики, математики и лингвистики. От математики он взял строгость ее определений, архитектуру конструирования знаний. От логики - единицы с точно описанными свойствами - предикаты, высказывания, понятия истинности и ложности, послужившие ему способом оценки того, правильно или неправильно построены формы искусственного языка и адекватно ли эти формы отображают моделируемую ими ситуацию. От лингвистики он взял правила обнаружения идентичного в поверхностно разном. Фреге создал первый такого рода искусственный язык и назвал его «Алфавитом понятий».

Я для описания означаемого также буду пользоваться искусственным языком, хотя и менее строгим. Называться он будет просто семантическим языком. Выше я уже построил простенький семантический язык для описания терминов родства. Язык, который я сейчас буду строить для описания означаемого положений шлагбаума, будет другим, более сложным.

Семантический язык состоит из единиц нескольких типов: предикатов, денотатов, референтов, отношений между предикатами и референтами.

Под предметным денотатом я буду понимать предмет реального мира, так или иначе связанный с определенным языковым знаком определенного текста. Под ситуативным денотатом я буду понимать состояние, в котором находится некоторый предмет реального мира, или действие, которое им совершается, или отношение, в котором он находится с другим предметом этого мира, такие, что они так или иначе связаны с определенным языковым знаком конкретного текста. В языке, описывающем семантику знаков, денотатам будут соответствовать индексированные латинские b: b0, b1, b2 и т. д. b без индекса будет обозначать значимое отсутствие денотата данного типа в описываемой ситуации.

Под предметными референтами я буду понимать модели предметов реального мира, существующие в сознании носителей тех языков, семантику которых описывает язык данного ГСемП, а также их аналоги, не имеющие соответствий в реальном мире, однако, по своим формальным свойствам ничем от этих моделей не отличающиеся (ср., например, референты таких имен, как ЗЕВС, ОДИССЕЙ, СТАВРОГИН, БАБА-ЯГА, НАРОД и т. п. (Последний пример лексемы не имеющей денотата принадлежит Г. Фреге.) Денотатов у них нет, но с точки зрения правил функционирования референты этих и подобных им имен ведут себя так же, как референты имен типа ГЛАДКИЙ, ШЕЛЕХОВ, ПУТИН, КУЗНЕЦОВ, АЛПАТОВ и др.). Под ситуативными референтами будут пониматься модели конкретных ситуаций, имеющих место в реальном мире и описываемых предложениями, словосочетаниями, словоформами, морфемами (ср., например, референты, обозначаемые выражениями Наум Хомский — профессор MIT; сражение под Ватерлоо; выборы), а также модели конкретных свойств, отношений, состояний и т. п. , характеризующих предметы реального мира. Ситуативными референтами будут называться и аналоги подобных конкретных свойств, состояний и т. п. , не имеющие в реальном мире соответствий, однако, по своим формальным свойствам ничем от предыдущего типа моделей не отличающиеся (ср., например, референты, обозначаемые выражениями Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос; быть или не быть, коммунистический). Референтам в языке, описывающем ГСемП языковых единиц, будут соответствовать индексированные латинские a: a0, a1, a2 и т. д. a без индекса будет обозначать значимое отсутствие референта данного типа в описываемой ситуации. Референты — структурно пассивные элементы семантического представления. Они могут в нем лишь заполнять валентности семантических предикатов, сами они никаких валентностей и вообще каких бы то ни было параметров, отличных от нижнего индекса, не имеют. Референты должны быть определены в каком-то определенном референциальном мире - U1, U2 и т. д.

Предикаты - это, грубо говоря, общее название свойств, отношений, действий, состояний и т. п. Предикат характеризуется, во-первых, тем, что у него есть согласующееся с его содержанием определенное количество валентностей (валентность - требование дополнить содержание предиката до содержательно целостной, структурно насыщенной единицы), например, предикат 'ждет' требует дополнить его содержание референтами двух объектов: того, кто ждет и того, чего или кого он ждет. Смысл предлога В имеет две валентности: что происходит в месте Х, и что это за место. У смысла прилагательного КРАСНЫЙ одна валентность: что является красным и т. д.

Во-вторых, у него есть содержание. Это свойство проявляется, во-первых, в том, что он может быть отнесен к совершенно определенным классам эквивалентности по содержанию. По этому свойству, в частности, предикат может быть разложен на более мелкие с точки зрения содержания предикаты, как может быть разложено число на сумму или в произведение других чисел, включен в синонимический ряд, ему можно дать содержательное, интенсиональное определение, что также является одним из частных случаев включения предиката в синонимический ряд. Правая часть определения, толкования предиката - это его синоним (левая часть определения - это имя предиката). Во вторых это проявляется в том, что он по содержанию может находиться в других, нежели синонимия, содержательных, интенсиональных отношениях с другими предикатами, например в отношении гиперонимии (доминирования по признаку обобщенности, абстрактности), гипонимии (подчиненности, субдоминантности по этому же признаку) и т. д.

Первым этапом построения семантического языка является задание набора предикатов, которых будет достаточно для описания означаемого всех знаков данной семиотической системы. Исходный набор предикатов определяется (i) противопоставлениями всех знаков данной семиотической системы по означаемому; (ii) отношениями синонимии с другими единицами данной семиотической системы; (iii) отношениями гиперонимии и гипонимии с другими единицами данной системы; (iv) сюжетом, миром, в котором реализуется данный сюжет, и теми ролями, которые ему свойственны; (v) смежными значениями, которые то же означающее может обозначать в ситуациях с другим сюжетом.

Каждый элементарный для данного описания предикат будет задаваться таблицей, в которой будет дана схема его валентностей (аргументов), глубинных ролей, ограничений на тип референта, который может заполнять валентности предиката, область определения валентного места.

Невидимое трудно выявить. Смысл, необходимо и достаточно приводящий адресата к решению сделать так, как предписывает знак, может иметь множество различных форм. Нам нужно остановиться на какой-то определенной. Начинать, видимо, нужно с очевидных вещей. В нашем случае очевидно, что и горизонтальное, и вертикальное положение бруса шлагбаума (и это является общим для многих дорожных знаков) предписывает. Значит, в естественном языке1 это соответствует форме императива, причем категорического. Императив это предписание одного лица другому прервать в определенный момент выполнение собственных программ поведения и начать выполнять программу, известную адресату и предписанную ему адресантом с момента времени Ti. Если этот момент не указывается в явном виде, начинать исполнять программу нужно немедленно после распознавания семиотического текста.

Разберемся сначала с этим предписанием и с тем, входит ли в семантику нашего императивного текста информация об адресанте, как это имеет место в формах императива в русском языке («Уходи!» = 'я велю тебе уйти') и если да, то в каком виде?

Вначале об акте предписания. Предписание, требование, просьба - формы вторжения в одну из самых личных, интимных структур организма - управление им, в том числе - в управление поведением адресата. Разные люди по разному относятся к управлению извне в различных ситуациях. Дело в том, что управление поведением связано с решением проблем, возникающих в той или иной ситуации. Частным случаем управления поведением извне является предоставление адресантом своего опыта для решения подобных задач. Однако всякий раз адресат должен самостоятельно решать вопрос о допуске чужой воли к управлению собственным поведением. Для принятия положительного решения у него должны быть веские основания. Это может быть осознание неспособности или нежелание решить проблему самому, угроза жизни, угроза нарушения договора с последующим наказанием, угроза остракизма, наконец - угроза потерять возможность пользоваться внешним управлением для решения своих проблем. Все эти моменты как бы уравновешивают неприятные чувства, связанные с фактом вторжения чужой воли в нашу психику, факт установления верховенства чужой воли над нашей собственной. Компенсация этих ощущений в виде различного рода «зато» незримо присутствуют в каждом акте подчинения чужой воле. За каждым «я повелеваю», «я велю», «я требую», «я прошу» стоят «а не то (я или кто-то третий)…», или «а я (или кто-то третий) тебе за это…», или «…и у тебя появится…»). У того же, кто позволяет вторгаться чужой воле в управление собственным поведением, в качестве компенсаций выступают рассуждения типа: «зато я останусь жить», или «зато меня назначат директором Института», или «зато мне дадут тридцать серебренников». Назовем этот компонент управления компенсацией за вторжение.

Требования касаются, как уже было сказано, прерывания собственной программы и начала осуществления другой, предписанной программы поведения. Между этими двумя программами также могут быть разные отношения. Предложенная программа может быть не обязательно хуже нашей собственной (ср. разницу между предложениями «Замолчите!» и «Возьми, это подарок»). От соотношения ценности своей и предлагаемой программ зависит и цена допуска к управлению нашей волей, она вообще может принять форму отрицательной величины. Назовем этот компонент императива ценностью предложенной программы.

Формы императивов (не в грамматическом, а в некотором обобщенном смысле) могут меняться в зависимости еще от двух факторов: степени облигаторности прекращения собственной программы и исполнения предлагаемой и степени заинтересованности, участия в предлагаемой программе и степень представленности в ней адресанта. В зависимости от первого параметра выбирается та или иная степень категоричности «повеления» («не мог бы ты прийти…», «приходи…», «и чтоб пришел мне!», «Прочь с дороги!») в зависимости от второго параметра меняется степень личности императива от категорически личной («Убирайся!»), когда агенсом требования является адресант, когда угроза кары за невыполнение требования также исходит от адресанта, когда степень облигаторности также определяет адресант и он же крайне заинтересован в результате воздействия, - до полной безличности («вам необходимо явиться…», «Не курить!»), когда требование исходит от неопределенного адресанта, отправитель сообщения не имеет никакого отношения к требованию, когда угроза кары, хотя и исходит от неопределенного лица, но за ним стоит государственный карающий орган, степень облигаторности определяется тем же неопределенным лицом, которое выдвигает требование. Последним параметром императивности является степень деликатности вторжения в управление чужим поведением. Это компенсация акта вторжения, смягчение или, наоборот, подчеркивание приниженного положения адресата (ср. «Будьте добры, передайте мне, пожалуйста, хлеб» и «Пшёл вон!»). Обратимся теперь к ШЛАГБАУМУ.

Структура роли адресанта, проанализированная выше, показывает, что роль техника смотрителя Афонькина в самом коммуникативном действии - требовании изменить программу поведения водителей - не может претендовать на полную самостоятельность. Афонькин не является агенсом (активным, сознательным, имеющим собственную программу поведения, в которую и встраивается коммуникативная программа) требования остановиться, он выполняет инструкцию, составленную государственным чиновником, которому также заплатили за то, чтобы он сыграл роль человека, заботящегося о том, чтобы не было катастроф на железнодорожных переездах. Это - программа поведения государства по отношению к своим гражданам. Поэтому Афонькин не может претендовать на то, чтобы выдвигать требование остановиться от себя лично. У него, кроме всего прочего, нет собственных ресурсов для того, чтобы добиться от богатых, физически сильных, иногда и могущественных водителей правильной реакции на категорический императив, обозначаемый брусом шлагбаума. В социальной иерархии Афонькин наверняка стоит ниже многих водителей. Именно поэтому лично Афонькин никого из них не интересует. В их программу поведения не входит установление интеллектуального контакта с ним. Это становится особенно очевидным в связи с тем, что Афонькин конкурирует с механизмом, автоматически опускающим и поднимающим шлагбаум по команде фотоэлемента. С другой стороны за Афонькиным стоит государственный аппарат. И это для водителей уже существенно, поскольку с ним уже социально не может тягаться ни один из них. У государства есть карающие органы, следовательно компенсацией за вторжение для водителей будет идея «зато меня не накажут». А у адресанта идея, оправдывающая вторжение соответственно должна выглядеть как «а не то накажу!». Государству, как это было показано на примере выше, соответствует неопределенный референт, т. е. в данном случае не имеющий даже неопределенных персонологических характеристик. Он соответствует некоему неопределенному же абстрактному коллективному лицу, интерпретируемому многими конкретными людьми наделенными властью в данной «игре». Подобные референты в естественном языке выражаются знаками с семантикой неопределенности. Наряду с местоимениями типа НЕКТО, КТО-ТО, КТО-НИБУДЬ, КОЕ-КТО и т. д. эти референты могут обозначаться и значимым отсутствием какого бы то ни было знака, и специальной неопределенно-личной конструкцией (ср. например, предложение Она замужем; здесь не сказано, за кем она замужем, хотя понятно что кто-то, за кем она замужем, должен существовать; так вот лицо, за которым она замужем здесь все же обозначено, но неопределенно; ср. также «У меня украли кошелек, где неопределенный субъект обозначен специальной безличной конструкцией). Нам больше всего подходит пассивная неопределенно-личная конструкция, первую валентность пассивного причастия в которой заполняют имена действия (nomina actionis).

Второй причиной, по которой я выбираю для метаязыка описания семантики ШЛАГБАУМА именно такие неопределнно-личные конструкции, является погруженность самой коммуникативной ситуации в контекст всей системы дорожных знаков. Для всех сюжетов, действующих в этих системах, главные герои определены раз и навсегда: это, с одной стороны водители, едущие по этим дорогам, с другой стороны представители государства, управляющие всей системой дорожного движения и отвечающие за ее нормальную работу своим всем. Об изначальной заданности главных героев говорит еще и тот факт, что сами дорожные знаки и знаковые механизмы можно расклассифицировать на классы по тому, какой у них адресат. Светофоры для пешеходов выглядят совсем по-другому, чем светофоры для водителей. Направление предписывания также определено здесь раз и навсегда государство - водителям, а не наоборот. Из этого следует, что адресант здесь как бы вынесен за скобки всех коммуникативных ситуаций. Это следствие погруженности семиотической системы ШЛАГБАУМ в более обширную систему дорожного движения.

То же самое можно сказать и об адресате. Он тоже вынесен за скобки и поэтому может не учитываться в семантических формулах обозначений шлагбаума.

Теперь нам нужно отобрать предикаты. Во-первых, нужно обозначить программу, которую должны прервать водители. Водители

1) едут на машинах в направлении шлагбаума,

2) они их ведут.

Это делают все, кто нужен адресанту. Конечно в это время они могут делать и что-то еще, но эти программы вообще не могут быть учтены, поскольку они не относятся к миру U. Из двух отобранных нами программ нам важна именно первая, поскольку если бы шлагбаум запрещал вторую, автомобиль потерял бы управление, а не остановился. Теперь подумаем годится ли нам то обозначение, которое указано в пункте (1). В нашем случае - да, однако, если посмотреть на перспективу описания других дорожных знаков, нам придется выбрать для обозначения нужной нам программы какой-то более абстрактный предикат, поскольку мы собираемся описывать еще и, например, светофоры для пешеходов, а они не едут, а идут. Описывать две эти разные программы отдельными предикатами менее экономно, чем если бы мы сумели описать их одним предикатом. Для таких случаев годится гипероним ( слово более общее по отношению к обоим предикатам. Гиперонимом к ЕХАТЬ и ИДТИ является ДВИГАТЬСЯ. Вот его мы и выберем в качестве слова метаязыка, нужного нам для описания отменяемой программы.

Теперь нужно выбрать предикат, отображающий идею запрета. Можно оставить именно ЗАПРЕЩЕНО. Но возникает та же проблема с экономией знаковых средств в метаязыке. Если вспомнить о том, что второе положение бруса шлагбаума является отрицанием к первому, можно прийти к решению, что главным предикатом, описывающим значение положений бруса, является РАЗРЕШИТЬ, применительно к нашему случаю (выше мы решили, что в нашем метаязыке предикат этот должен фигурировать в форме страдательного причастия) - РАЗРЕШЕНО. Еще одним предикатом, который нам понадобится является отрицание НЕ.

Внимательный читатель заметит, что если мы построим из выделенных предикатов «фразу» семантического языка, например, 'ДВИЖЕНИЕ (а0') Х-а НЕ РАЗРЕШЕНО Y-ом', то она остается неполной. Например, не указано, в какую сторону движение разрешено. Неясным остается также и то, не разрешено движение навсегда или временно? В этой связи следует сказать, что знаковая модель ситуации всегда рассчитана на то, что коммуникация - это взаимодействие двух систем знаний, полный объем которых, конечно же не нужно воспроизводить в коммуникативном акте. Исходной посылкой всякого коммуникативного акта является активизация фрагмента памяти, имеющего отношение к отображаемой ситуации. В естественном языке всякое предложение строится таким образом, что в первой его части (теме) присутствует знак, определяющий к какому фрагменту памяти следует сейчас обратиться (этот фрагмент обязательно должен быть известен адресату), во второй же его части через некоторый медиатор, посредник, отношение, вводится часть, составляющая цель сообщения (рему), то ради чего сообщение «озвучивается». Выше уже говорилось, что водитель выезжая на проезжую часть дорожной сети вступает в игру, правила которой диктует семиотическая система правил движения, определяемая системой дорожных знаков, в которую включаются и положения машин по отношению друг к другу, к проезжей части, направлениям движения и т. д. В игре все регламентировано, все предусмотрено, в том числе и штрафы за нарушение правил. Шлагбаум для водителя - очередной знак, смысл которого ему известен, известно для какой цели нужны шлагбаумы, отношения между кем и кем они регулируют. Как уже было сказано, главным событием в этой игре является то, что он едет, все дорожные знаки указывают ему, на какой элемент дороги нужно обратить внимание при движении на данном участке, и что нужно делать с этим самым основным событием: прерывать, замедлять, ускорять, возобновлять и т. д. Движение в нашем семантическом представлении - это и есть тема. В каком направлении водитель движется ему тоже известно, поэтому информацию 'в направлении шлагбаума' можно в модели ситуации не отображать, если он будет двигаться в противоположном направлении он не увидит шлагбаума. Ремой шлагбаумного сообщения является запрет на движение. А то, что запрет временный, должно входить в знания адресата о принципиальном устройстве и функциях шлагбаума. Представим себе, как бы выглядело дорожное сообщение о том, что ездить в некотором направлении запрещено навсегда. Скорее всего это была бы надпись на естественном языке большими буквами, была бы объяснена и причина запрета (например «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»). Во всяком случае, никому бы не пришло в голову ставить в этом месте шлагбаум. В лучшем случае его лишили бы подъемного механизма.

Итак сигнатура предикатов, с помощью которых можно полностью описать семантику положений бруса шлагбаума состоит из следующих предикатов:

'ДВИЖЕНИЕ '

'РАЗРЕШЕНО'

'НЕ'

Смысл предиката ЗАПРЕЩЕНО будет передаваться в нашем метаязыке с помощью 'НЕ РАЗРЕШЕНО'.

Теперь построим полные характеристики каждого из выбранных предикатов.

1) 'ДВИЖЕНИЕ Х-А <В НАПРАВЛЕНИИ Y>'

Номер актанта предиката |

1 |

2 |

Роль в описываемой ситуации |

Субъект |

Конечная точка |

Тип референта |

Предметный референт |

Предметный референт |

Область определения аргумента |

{А5 … Аn} |

{I3&I4} |

Пояснение к таблице. 'ДВИЖЕНИЕ' - двухвалентный предикат. Валентности его упорядочены таким образом, что первую его валентность заполняет предметный референт, являющийся в описанной ситуации персонажем, исполняющим в ней роль активного сознательного деятеля (эта роль называется субъектом), вторую валентность заполняет, также, как и в предыдущем случае предметный референт, персонажем не являющийся. Он моделирует шлагбаум ( в данном случае - два). Предметной ролью этого референта является точка к которой, или направление в котором движется агенс. Она называется директивом. Область определения валентности-аргумента - два шлагбаума.

2) 'РАЗРЕШЕНО Х-ом Y-у Z'

Номер актанта предиката |

1 |

2 |

3 |

Роль в описываемой ситуации |

Субъект |

Адресат |

Объект |

Тип референта |

Предметный референт |

Предметный референт |

Ситуативный Референт |

Область определения аргумента |

{А1} |

{ А5 … Аn } |

а0' |

Пояснения к таблице. РАЗРЕШИТЬ и РАЗРЕШЕНО - трехвалентные предикаты. Первую их валентность (кто разрешает) заполняет активный сознательный деятель (субъект), предметный коллективный персонаж - А1. Вторую валентность (кому разрешают) заполняют предметные референты, персонажи - водители. Третью валентность заполняет ситуативный референт, моделирующий ситуацию, в которой Х движется в направлении Y. В метаязыке такие референты будут обозначаться всегда через а0 со штрихами.

3) НЕ Р

Номер актанта предиката |

1 |

Роль в описываемой ситуации |

Объект |

Тип референта |

Ситуативный референт |

Область определения аргумента |

{а0''} |

Пояснения к таблице. Предикат НЕ - одновалентен. Его единственную валентность заполняет ситуативный референт (какое событие отрицается). Роль его - объект отрицания. Отрицается, что событие а0 имело место в мире U.

Теперь, после того как мы построили сигнатуру (алфавит) элементарных предикатов нашего семантического языка, мы должны описать способ образования сложных предикатов из простых.

Элементарные предикаты образуют структуру, которую можно изобразить в виде математического объекта, хорошо описанного в математике, а именно в теории графов, - дерева. Элементами дерева являются узлы и ребра, соединяющие эти узлы в некоторое связное целое. Ребра бывают ориентированные и неориентированные, в нашем случае они будут ориентированными, и изображаться будут в виде стрелок. Узлы нашего дерева будут именоваться. Имя узла будет ставиться рядом с ним. Такого рода элементарные структуры я далее буду называть элементарными семантическими формулами или семами. Элементарные смысловые формулы (ЭСФ) бывают конкретными и абстрактными. И в абстрактной и в конкретной ЭСФ в вершине дерева стоит предикат (узел, названный именем предиката), но в абстрактной ЭСФ в прочих узлах располагаются переменные, определенные на множестве референтов, а в конкретных - константы, т. е. конкретные референты. Поскольку референтов у нас мало, я буду описывать сразу конкретные ЭСФ.

Построение ЭСФ.

Валентности предиката в сообщении считаются заполненными, если на место свободных переменных в нем подставлены константы или связанные переменные. Под ЭСФ будет пониматься дерево, такое, что a) в его вершине стоит имя предиката; b) из узла имени предиката выходят стрелки, которые обозначают отношения, входящие в состав валентностей предиката и также имеющие свои имена, они совпадают с названиями ролей, которые в ситуации, моделируемой предикатом исполняют соответствующие референты; c) отношение моделирования (оно будет называться nom), связывающее имя предиката с ситуативным референтом a0, соответствующим той конкретной ситуации реального или воображаемого мира, языковые параметры которой задает имя предиката и ради моделирования которой данный предикат и появляется в семантической структуре (стрелка, обозначающая это отношение (nom), и референт, к которому она идет, не входят в число валентностей предиката, стоящего в вершине формулы; a0 включает в себя в качестве внутренних, не отображаемых в структуре компонентов - референты, заполняющие валентные места предиката); d) отношение именования (B), связывающее имя предиката с тем референтом, который находится в фокусе обозначения в данной ЭСФ; отношение именования — это не то же самое, что отношение моделирования, упомянутое выше; предикат может именовать не только a0, но и — теоретически — любой из своих актантов (так, в существительном ВОШЕДШИЙ именуется первый актант, в существительном НОША — второй и т. д.), в то время как стрелка nom может связывать предикат только с a0; понятие фокуса обозначения введено здесь для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что кроме референта, находящегося в этом фокусе и обозначаемого в дальнейшем термином “значение”, в семантической формуле знака может оказаться референт, не именуемый вершинным предикатом формулы, а иногда и вообще не именуемый никаким предикатом; так, в семантической формуле субстантивированной лексемы ЭТОТ (толкуется как ‘близкий к говорящему’) два референта: один соответствует предмету, располагающемуся близко к тому, кто говорит, второй — тому, кто говорит, но только один из них именуется (первый); он и является по Фреге значением лексемы ЭТО; второй референт формулы не именуется вообще, он входит по Фреге в смысл лексемы; поскольку в роли значения может оказаться любой референт ЭСФ, для сокращения количества стрелок в формуле мы примем соглашение, по которому стрелка отношения моделирования (в честь открытого Г. Фреге противопоставления понятий “смысл” и “значение” — по-немецки Sinn и Bedeutung — я буду обозначать это отношение большим латинским B — от Bedeutung) сливается со стрелкой, ведущей к референту формулы, совпадающему с референтом, к которому ведет стрелка B. При этом имя новой стрелки через точку дополняется значком B. Валентные места предиката в ЭСФ должны быть заполнены. Примеры ЭСФ:

1

nom.B

2 1

nom.B

2 1 nom

2.B

a1

a0

a2

a1

a0

a2

a1

a0

a2

‘Caus’

‘Exist’

‘Loc’

‘Caus’

‘Exist’

‘Loc’

Построение из ЭСФ КСФ.

ЭСФ, если она составляет означаемое всего текста, может соответствовать только один знак, который должен быть одновременно и морфемой и словоформой и предложением. Такое бывает, например, в случае, когда текст состоит из одного междометия. Однако чаще всего, все же, в предложении бывает более одной словоформы, и тогда все они должны быть разбиты на синтаксически связанные пары, а в каждой паре должно быть установлено, какая словоформа в ней является главной, какая подчиненной с точки зрения конструирования предложения. Поскольку правила построения КСФ опираются на законы номинации, кратко сформулирую вначале их.

1) Предикат может именовать только один актант или одно только a0.

Из этого следует, что для именования всех остальных референтов ЭСФ необходимы другие предикаты, которые могут быть заимствованы только из другой ЭСФ. Это и обусловливает тот факт, что одна смысловая формула может быть валентна на другую. Поясню свою мысль. Предположим, что все предикаты предложения Невыразимая печаль открыла два огромных глаза просты и являются словами нашего семантического языка. Предикат ‘открыть’ двухвалентен (кто открывает и что открывает), его концептуальная часть может именовать либо всю ситуацию (a0) — как, например, в приведенном выше предложении, или в случае со словоформой открывание, — либо один из своих актантов — как, например, в случае с субстантивированными ОТКРЫВШИЙ или ОТКРЫТЫЙ. В первом случае для именования актантов нужно привлечь другие ЭСФ. В приведенном выше предложении это “ЭСФ” ‘печаль’ и “ЭСФ” ‘глаз’, в которых соответствующие валентности предикатов заполнены теми же референтами, что и в “ЭСФ” ‘открыть’.

2) Непоименованные референты ЭСФ должны быть поименованы предикатами из других ЭСФ в рамках КСФ. Если валентное место предиката заполняется переменной, она должна быть связана квантором и может остаться неименованной (ср. известный пример Она замужем).

3) Если предикат именует свой актант, то для именования a0 специального предиката не требуется.

Теперь приведу правила построения КСФ.

Для объединения двух ЭСФ в КСФ они a) должны быть связаны сюжетным предикатом, b) должны иметь в своей структуре по идентичному референту (т. е. по референту с одним и тем же индексом), c) на вершинных предикатах ЭСФ должно быть задано отношение строгого порядка.

Если эти условия выполняются, то для объединения двух ЭСФ в КСФ необходимо проделать следующие операции:

1) узлы, содержащие тождественные референты, объединить в один узел;

2) стрелку зависимого предиката, идущую к общему для объединяемых формул референту, развернуть в противоположную сторону и добавить в ее имя знак юнкции j (о понятии юнкции см. [Есперсен 1959], [Мартемьянов 1971], [Барулин 1990]);

3) дерево зависимого предиката опустить вниз (подвесить за референтный узел, общий для обеих формул). Пример:

1 2

nom + 1 2

nom 1 2

nom 1 2

nom

о

a1 a2 a0 a0 a3 a0’ a1 a2 a0 a3 a0’

1 2

nom

j.nom a3

a0’

1 2

a1

a2

’Exist’ ’Caus’ ’Exist’ ’Caus’

’Exist’ ’Caus’ ’Exist’ ’Caus’ ’Caus’

’Caus’ a0

a0

’Exist’

’Exist’

В этом примере у предикатов ‘Exist’ и ‘Caus’ идентичным является референт a0. Узлы, в которых он располагается, сливаются в один, после чего соответствующая стрелка в первой ЭСФ разворачивается в сторону предикатного узла, в имя развернутой стрелки вводится через точку значок j, чтобы информация о разворачивании не была потеряна, а затем ЭСФ ‘Exist’ опускается вниз. ‘Caus’ остается вверху, поскольку он является главным предикатом, а ‘Exist’ зависимым. Информация об этом факте в графах не отражена из соображений простоты. Она может быть задана предикатом, устанавливающим отношения строгого порядка на паре конкурирующих предикатов.

Теперь проделаем все это с нашими предикатами и построим комбинированные семантические формулы, или сложные для нашего семантического языка семы.

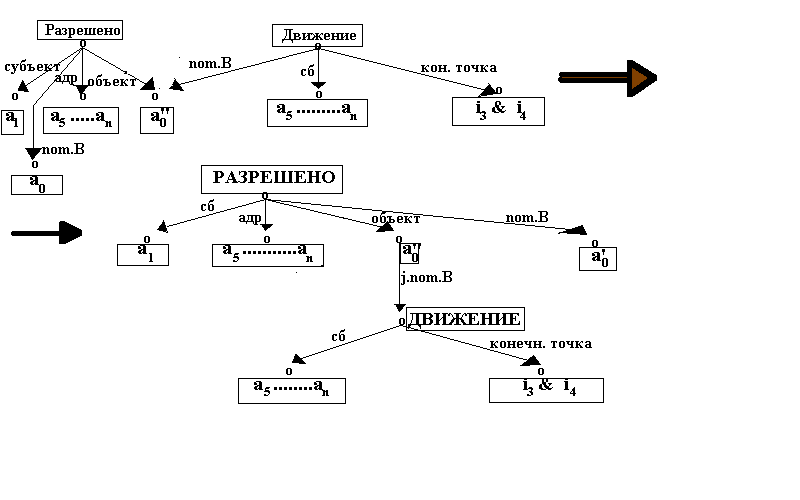

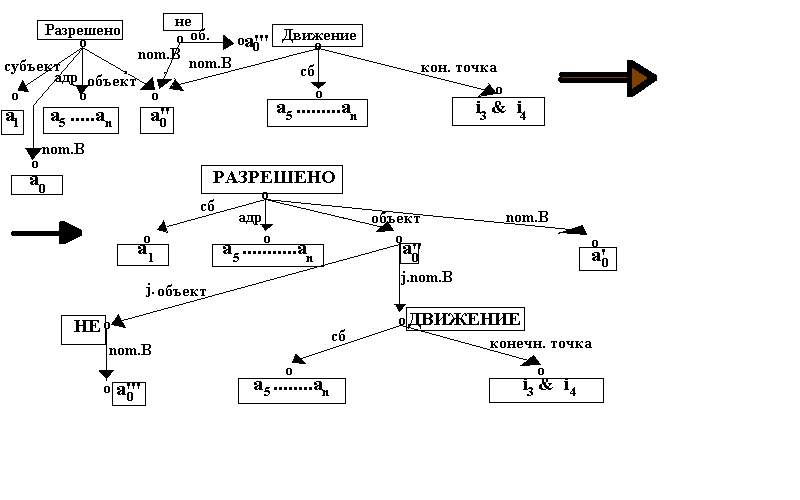

Сложение элементарных смысловых формул. В нашем примере комбинированных смысловых формулы будет две: Х-ом разрешено движение Y-а и Х-ом не разрешено движение Y-а. Покажем это в графическом виде.

Комбинированная смысловая формула (1):

Комбинированная смысловая формула (2)

Дадим пояснение к этим схемам. В верхних частях схем показаны исходные ЭСФ, подлежащие объединению в сложную формулу (сему). Я пропустил этап преобразования из положения, когда все три (на второй) или обе (на первой) ЭСФ еще изолированы, в положение, изображенное на схемах в верхней их части. Это преобразование тривиально. Как это видно из приведенных исходных схем, общим узлом у ЭСФ является а0'' элементарной семы ДВИЖЕНИЕ. После того, как мы объединили общие узлы в один, мы должны определить, какой из предикатов является главным. Поскольку главной идеей сюжета является разрешение, этот предикат и оказывается главным в обеих схемах. У подчиненных предикатов переворачиваются те стрелки, которые входят в общий узел, в их имена вводится дополнительный компонент j - юнкция (знак того, что стрелка была перевернута), после чего узлы подчиненных ЭСФ опускаются вместе со всеми подчиненными их предикатам узлами.