- •0. Дискурс. Соло сверчка на жужжальцах.

- •1. Понятие коммуникативного акта, дискурса. Коммуникативный акт и его компоненты.

- •2. Миры. Коммуникативные сообщества.

- •3. Понятие модели. Знак как разновидность модели.

- •3. 1. Предварительные рассуждения.

- •3. 2. Определение понятия «модель»

- •3. 3. Понятие модели для описания ситуаций моделирования у человека.

- •3. 4. Определение знака.

- •3. 5. Классификация знаков по ч. Пирсу.

- •4. Анализ конкретной семиотической системы. Транспортная семиотическая система шлагбаум.

- •4. 2. Синхронный аспект описания семиотической системы шлагбаум.

- •4. 2. 0. 0. Семиотические системы и подсистемы.

- •4. 2. 0. 1. Противопоставление систем синтеза и анализа семиотического текста (≈ соссюровскому понятию «язык») и дискурса (≈ соссюровскому понятию «речь»).

- •4. 2. 0. 2. Схема, норма, узус, комбинаторные возможности и индивидуальные особенности порождающей системы и дискурса.

- •4. 2. 0. 3. Противопоставление синтагматики и парадигматики.

- •4. 2. 1. Структура коммуникативного акта. Коммуникативный акт как элемент семиотического дискурса. Конкретный и абстрактный семиотический дискурс.

- •4. 2. 2. Референциальный и денотативный миры семиотического дискурса.

- •4. 2. 3. Адресант коммуникативного акта.

- •4. 2. 4. Адресат коммуникативного акта.

- •4. 2. 5. Иллокутивный контекст абстрактного семиотического дискурса.

- •4. 2. 6. Описание структуры семиотического текста.

- •4. 2. 6. 1. Описание знаковой системы.

- •4. 2. 6. 1. 0. Предварительные замечания.

- •4. 2. 6. 1. 1. Синтактика.

- •4. 2. 6. 1. 2. Программа синтеза семиотического текста.

- •4. 2. 6. 1. 3. Программа анализа текста.

- •4. 2. 6. 1. 4. Знаковая структура текста.

- •4. 2. 6. 1. 5. Означающее текста.

- •4. 2. 6. 1. 6. Означаемое текста.

- •4. 2. 6. 1. 7. Установление соответствий между означающим и означаемым.

- •Глава 2

- •Этимология термина "семиотика". Понятие семиотики. Объект семиотики. Предыстория семиотики. История семиотики.

- •Пролог к истории семиотики.

- •Некоторые штрихи к проблеме глоттогенеза.

- •0. Предварительные замечания.

- •0. 1. Этимология термина "семиотика".

- •0. 2. Предмет семиотики.

- •1. Пролог к прологу. До человека.

- •1. 0. Предварительные замечания.

- •1. 1. Проблемы глоттогенеза в научной литературе. Методика исследования.

- •2. Древнейший период. Овладение знаком.

- •2. 1. Язык в контексте старших семиотических систем.

- •2. 2. Ритуал - колыбель естественного языка. Учение а. Н. Веселовского о первобытном синкретизме.

- •2. 3. Коротко об антропогенезе.

- •Развитие черепа у гоминина от австралопитека к homo sapiens sapiens

- •2. 3. 6. Кроманьонцы.

- •2. 4. Загонная охота. Звуковая речь. Ритуалы, связанные с охотой. К проблеме глоттогенеза. Bodylanguage.

- •2. 6. Проблема смерти.

- •2. 7. Завершающая стадия глоттогенеза.

- •2. 7. 0. Загадки глоттогенеза.

- •2. 7. 1. Гипотеза л. С. Выготского о соотношении языка и мышления. Основные отличия семиотических систем животных и естественного языка человека.

- •3. Охота, живопись, музыка и магия.

- •4. Ритуал Ритуалы // Сюжетная формулаСюжетные формулы Мифы Миф.

- •4. 0. О сюжете.

- •4. 2. Переход от запоминания к порождению. Переход от конкретного к абстрактному.

- •4. 3. Образование предложений.

- •4. 4. Образование текстов. Глубинные параметры сюжета. Ритуал.

- •4. 6. Проявление основных архетипических противопоставлений в ритуале.

- •4. 7. 0. Об определении мифа.

- •4. 7. 1. Мифологическое сознание и его носитель.

- •4. 7. 2. Существование мифа во времени.

- •4. 7. 3. Палеолитические и неолитические мифы.

- •4. 7. 4. Отображение в мифе основных архетипических противопоставлений.

- •Библиография

- •Ю. С. Степанов Семиотика и эволюция

- •Готовит просвещенья дух

- •Литература

- •40 Не могу удержаться, чтобы не привести в пример сочиненной мальчиком четырех лет сказки с уже обозначившимся четким сюжетом: Вареники

4. 2. 6. 1. 3. Программа анализа текста.

Поведенческая программа адресата начинается с момента обнаружения семиотического устройства ШЛАГБАУМ. Обнаружив шлагбаум (первая подпрограмма), он получает стимул для запуска знаковой программы поведения. Если шлагбаум закрыт, водитель дешифрует семиотический текст (вторая подпрограмма) как запрет на дальнейшее движение, тогда включается программа остановки машины (третья, перлокутивная подпрограмма). Четвертая подпрограмма - это удержание «игровой» программы поведения в неизменном состоянии - ожидание, подчинение действующему семиотическому тексту. Пятая подпрограмма - восприятие изменения и установления нового семиотического текста (нового положения бруса шлагбаума). Это - стимул для запуска новой программы поведения - приведения в движение транспортного средства. Шестая подпрограмма - перлокуция, реакция на содержание семиотического текста - приведение в движение транспортного средства. Отметим, что подпрограммы, отвечающей за установление коммуникативного контакта с адресантом нет и здесь. Есть только контакт с самой семиотической системой. Отсутствие подпрограмм установления коммуникативного контакта между адресантом и адресатом характеризует прежде всего структуру адресанта как роли. Главным ее исполнителем является отсутствующий в модельном физическом игровом пространстве коллективный субъект, с ним и не может быть прямого интеллектуального контакта.

4. 2. 6. 1. 4. Знаковая структура текста.

Установление знаковой структуры текста предполагает решение следующих задач:

1) иерархическое разбиение его на уровневые единицы с выявлением единиц эксплицитно не выраженных (нулей, операторов и т. п.); так, роман «Война и мир» должен быть разбит вначале на тома, потом тома - на главы, главы на пункты или параграфы, параграфы - на абзацы, абзацы - на метрические единицы - сложные периоды и на сигнификативные единицы - сложные предложения; сложные периоды должны быть разбиты на простые, сложные предложения - на простые, простые периоды - на такты, простые предложения - на словосочетания, такты - на фонетические слова, словосочетания на словоформы (формы слов); фонетические слова - на слоги, грамматические слова - на морфы, слоги - на фонемы, морфы - на фонемы и семантические элементы;

2) выявление исходного инвентаря примитивов плана выражения и плана содержания;

3) выявление правил комбинирования фигур плана выражения и фигур плана содержания в соответственно означающее и означаемое элементарных знаков;

4) выявление правил сопоставления означаемым означающих и наоборот;

5) выявление правил комбинирования элементарных знаков в сложные;

6) выявление правил выбора и расположения в пространстве элементарных и сложных знаков;

7) установление и сопоставление каждой сложной единице представления ее структуры;

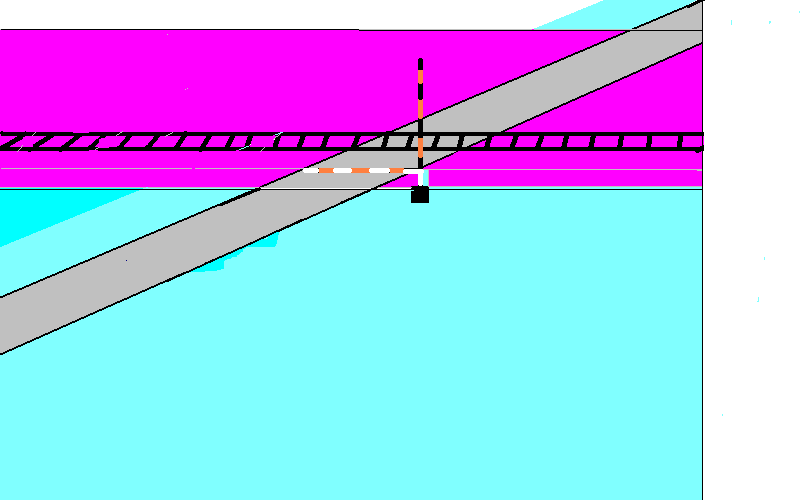

Для того, чтобы установить знаковую структуру семиотического текста в нашем случае мы должны обратить внимание, во-первых, на то, что материальный носитель знаковых отношений - брус шлагбаума не является достаточным для того, чтобы различить смысл знака. Он присутствует как в означающем знака, разрешающего движение, так и в означающем знака, движение запрещающего. Различают смысл положения бруса шлагбаума по отношению к линии горизонта.

Во-вторых, мы должны учесть, что семиотический текст системы ШЛАГБАУМ состоит из двух обязательных компонентов - двух шлагбаумов, которые должны работать синхронно и одинаковым способом. Эта ситуация очень похожа на ситуацию с алюторским фонетическим словом в двух отношениях: 1) так же, как недостаточно одного только знакового состава фонем, для функционирования алюторских морфем в речи, чистого означающего - бруса - недостаточно для функционирования шлагбаума как знакового устройства, к нему добавляются опора и механизм подъема и опущения бруса; 2) так же, как одного слога недостаточно для образования алюторской текстовой единицы - фонетического слова, недостаточно одного шлагбаума для перекрытия обоих векторов движения автотранспорта. Текст должен включать в себя два шлагбаума, зависящих в действии друг от друга.

Далее. Мы должны решить, сколько ярусов потребуется для того, чтобы описать сложность нашего текста, каков статус двух единственных знаков, составляющих семиотический текст с точки зрения аналогий с лингвистическими единицами: наш текст аналогичен предложению, или словоформе, или морфеме? Первую задачу мы решим после того, как рассмотрим отдельно структуру означающего и означаемого. Вторую задачу нужно решить в этом параграфе.

В русском междометии «А» обозначающем удовлетворение по поводу появления объекта, которого хотел увидеть адресант, совпали фонема /а/, морфема {A}, лексема А, и предложение «А!» (а может быть еще и текст§§А!§§). В случае со шлагбаумом мы должны определить, какая самая крупная единица, меньшая текста (то, что она совпадает с текстом - понятно), заключена в нашем знаке. Как говорил один из героев известного фильма «Пойдем логическим путем». Какова минимальная единица естественно-языкового текста? Предложение, но не придаточное а самостоятельное, равное сообщению. А сообщение - это минимальная единица, у которой может быть перлокутивный контекст, т. е. это минимальная единица, на которую может быть получена ответная поведенческая реакция адресата. «Может быть получена» здесь употребляется в том смысле, что отреагировать на сообщение - правильное речевое поведение, в отличие от случая, когда человек ответно реагирует на фонему, морфему, словоформу, словосочетание. Реагировать на них - значит нарушать правила речевого поведения. Именно поэтому, когда Ваш собеседник начинает реагировать уже после того, как Вы произнесли одно только слово, Вы воспринимаете это как нарушение правил речевого этикета, Вы считаете, что Вас прервали «на полуслове». Точно так же и с неязыковыми знаками: незаконченный портрет, холст, не полностью покрытый красками, герб без объекта, на принадлежность которого к данной стране он должен указывать, орден без указания на то, кому он присвоен, незаконченная музыкальная фраза, половина элемента орнамента, кулак, адресованный пустоте и т. д. - все это части сообщения, на которые еще рано реагировать. Закрытый или открытый шлагбаум уже позволяют реагировать водителю, причем противоположным образом. Следовательно, брус шлагбаума в любой из этих позиций представляет собой сообщение. Следовательно, если проводить аналогию с языковыми единицами, стативное положение шлагбаума можно приравнять не менее чем к естественно-языковому предложению. Поскольку же знак у нас в данном случае всего один, то уже и к более, чем одному предложению приравнивать наш знак нельзя. Значит ближайшим аналогом нашего шлагбаумного текста в естественном языке является предложение, равное сообщению.