- •Краткая рецензия:

- •Задание на выполнение курсового проекта по дисциплине «Неразрушающий контроль объектов железнодорожного транспорта».

- •О бъект контроля № 2

- •Содержание, объем, трудоемкость и график выполнения

- •Аннотация

- •Список основных сокращений

- •Введение

- •1.5 Параметры контроля. Условные размеры дефекта и их определение

- •2.1.1 Конструкция пьезоэлектрического преобразователя

- •2.2 Стандартные образцы для ультразвукового контроля: типы, назначение, условия применения

- •2.4 Расчёт параметров контроля и построение типичных осциллограмм дефектов

- •2.5 Проектирование методики контроля

1.5 Параметры контроля. Условные размеры дефекта и их определение

Основные параметры определяют достоверность контроля. К их числу относятся такие величины, как частота, длина волны, чувствительность, угол ввода и т.д. Их нужно выбрать так, чтобы с минимальной ошибкой оценить качество изделия по результатам контроля. Различают основные параметры аппаратуры и метода контроля. Первые (например, частота, угол призмы) зависят только от дефектоскопа и преобразователя, вторые (например, длина волны, угол ввода) – от аппаратуры и контролируемого материала.

Параметры контроля приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 – параметры контроля

Параметры аппаратуры |

Параметры метода |

Частота/, МГц |

Длина волны λ, мм |

Угол призмы β, град |

Угол ввода α , град |

Погрешность глубиномера |

Точность измерения координат |

Чувствительность: условная, мм или дБ абсолютная, дБ максимальная электрическая, дБ резерв чувствительности, дБ

|

Чувствительность: уровень фиксации, мм2 поисковая, мм уровень браковки, мм реальная предельная, мм эквивалентная порог чувствительности, мм максимальная глубина прозвучивания

|

Длительность: зондирующего импульса, мкс помех преобразователя, мкс

|

Мертвая зона Лучевая разрешающая способность, мм

|

Размеры преобразователя, мм

|

Направленность поля преобразователя, град Фронтальная разрешающая способность, мм

|

Параметры сканирования: шаг сканирования, мм скорость сканирования, мм/с

|

Плотность сканирования, мм

|

Дисперсия опорного сигнала |

Стабильность акустического контакта |

Условные размеры дефекта подразделяются на:

Условные линейные размеры:

- условная протяженность ΔL, мм;

-условная ширина ΔX, мм;

-условная высота ΔX, мм;

Условные угловые размеры:

_- азимут дефекта φ;

- угол индикации Δφ.

Условная протяженность – это расстояние между двумя точками на ОК, в которых амплитуда сигнала достигает уровня фиксации. Условная протяженность измеряется при перемещении ПЭП вдоль развития дефекта. Глубина залегания остается неизменной

Условная высота и ширина дефекта определяются одновременно при перемещении ПЭП поперек развития дефекта. Условная ширина измеряется на ОК между двумя точками, в которых амплитуда от сигнала достигла уровня фиксации, и рассчитывается как разность показаний глубиномера.

Азимут дефекта –это угол между направлением продольного сканирования и линией акустической оси при положении ПЭП, в котором амплитуда сигнала максимальна.

Угол индикации соответствует углу, при котором эхо-сигнал от дефекта выше уровня фиксации при перемещении ПЭП по окружности относительно дефекта.

Существуют два способа определения условных размеров: абсолютный и относительный.

Абсолютный метод заключается в том, что при определении условных размеров данным способом чувствительность дефектоскопа не изменяется, т.е. остается независимой от эхо-сигнала.

Относительный метод состоит в том, что условные размеры определяются на уровне 6,12,20 дБ, при этом максимальное значение амплитуды доводится до уровня фиксации, а затем чувствительность дефектоскопа увеличивается на 6,12,20 дБ

Условные размеры зависят от следующих факторов:

1) Форма, глубина залегания, размер дефекта;

2) С увеличением угла ввода условные размеры увеличиваются;

3) С увеличением затухания условный размер увеличивается;

4) С увеличением частоты и радиуса ПЭП условные размеры уменьшаются (из-за уменьшения диаграммы направленности).

1.6 Помехи и шумы

Помехи – это сигналы, имеющие признак сигналов о дефекта, то не являющиеся дефектами.

Шумы – это неупорядоченное хаотическое возникновение сигналов на экране.

Шумы делят на:

1. Электронные помехи генератора – при установке предельной чувствительности дефектоскопа на экране возникают малые по амплитуде сигналы.

2. Реверберационные шумы преобразователя и структуры:

1.1 Шумы ПЭП – у наклонных преобразователей связаны со множеством переотражений внутри призмы ПЭП;

1.2 Шумы структуры – проявляются, когда диаметр зерна приближается к длине волны ( d/λ=1….1/100).

Помехи бывают:

1. Помехи от геометрических особенностей конструкции (галтели, выступы и т.д) (рисунок 1.6)

При продольном перемещении ПЭП сигналы от геометрических объектов перемещаются по экрану дефектоскопа.

2. Помехи от переотражения на боковых стенках ( прозвучиваемая толщина соизмерима с диаметром ПЭП) (рисунок 1.7)

3. Помехи от релеевской волны для ПЭП с λ >600 (рисунок 1.8)

1 – загрязнение или повреждение поверхности;

I – два сигнала: от трещины в галтельном переходе (поперечная волна Т) и опорный сигнал от острой кромки галтельного перехода (релеевская волна R);

II – ложный сигнал от загрязнение на поверхности (релеевская волна R)

Рисунок 1.8 Помехи от релеевской волны

4. Сигналы от края ступицы колеса и локального наклепа (рисунок 1.9)

Сигналы ведут себя наподобие дефекта

Рисунок 1.9 Сигналы от края ступицы и локального наклепа

1 – локально напряженная область, имеющая отличные от основного материала акустические свойства(зона высоких напряжений), из-за чего происходит отражение волн от мнимой границы раздела;

2 – в результате трения или постоянного удара в точку могут возникать наклепанные упрочненные области, которые не имеют явного геометрического концентратора, но имеют упрочненный подповерхностный локальный слой. Так как акустические свойства его отличны от основного материала, от раздела сред идет отражение сигнала.

5 Помехи от прессового соединения (рисунок 1.10)

Когда величина натяга становиться значимой от области прессованного соединения, возникает диффузный рассеянный сигнал, не изменяющий своего положения при продольном перемещении наклонного ПЭП.

Рисунок 1.10 Помехи от прессованного соединения

На рисунке 1.10 диффузный луч 1 состоит из комбинаций множества лучей, из которых максимальный по амплитуде составляет сигнал от акустической оси ПЭП, остальные – боковым лучам. При продольном перемещении ПЭП внутри пакета сигналы перемещаются, а сам пакет сигналов не изменяет своего положения.

Чем больше величина натяга, тем диффузный луч становиться больше по амплитуде. С другой стороны диффузный луч уменьшается при более широкой диаграмме направленности.

1.7 Эхо метод

Эхо-метод ультразвуковой дефектоскопии основан на анализе сигнала, отраженного от дефекта, и времени прихода сигнала. По амплитуде его судят о величине дефекта, а по времени – о месте его положения.

Для контроля используют прямые и наклонные ПЭП

Рисунок 1.11 – Контроль прямым ПЭП

На рисунке 1.11 :

2tn – задержка в призме ПЭП – время, которое волна идет в призме при излучении и приеме;

t1 – время ходы волны от момента излучения до дефекта;

t2 – время хода волны до дна и обратно.

Процедура измерения координат дефекта состоит в определении положения преобразователя, соответствующего максимуму эхосигнала от дефекта; измерении глубиномером времени пробега УЗ импульса от пьезопластины преобразователя до дефекта; расчете по результатам измерений координат дефекта относительно точки ввода О. В современных дефектоскопах расчетные операции выполняются автоматически. Для этого глубиномер предварительно настраивают на скорость распространения используемого типа волн в материале изделия, учитывают угол ввода преобразователя и исключают время пробега импульса в протекторе прямого или призме наклонного преобразователей.

Глубина залегания дефекта определяется по формуле:

![]() (21)

(21)

Глубина и расстояние до дефекта для наклонного ПЭП:

![]() (22)

(22)

![]() (23)

(23)![]()

При контроле 00 ПЭП зона контроля устанавливается между зондирующим и донным импульсами, при этом различают настройку дефектоскопа от поверхности и по слоям.

.

.

Рисунок 1.12 – Настройка от поверхности и по слоям

На рисунке 1.12:

I – настройка от поверхности. Донный сигнал устанавливают в конец экрана, а зона контроля располагается между зондирующим и донным сигналами, не захватывая последний.

II – настройка по слоям. На экране отображается только контролируемый слой объекта. Зондирующий и донный сигналы выводятся за пределы экрана.

t1 – задержка развертки относительно ноля экрана;

t2 – задержка строб-импульса. Время от начала излучения, до конца зоны контроля;

t3 – длительность строб – импульса;

t4 – длительность развертки.

Настройку по слоям выполняют для повышения достоверности контроля путем вывода с экрана ложных неинформативных сигналов.

Максимальная глубина прозвучивания rmax - наибольшая глубина, на которой выявляется дефект заданного размера. В технических характеристиках прибора в качестве максимальной глубины прозвучивания указывают максимальную длительность развертки дефектоскопа. Однако достаточная длительность развертки не гарантирует нахождения требуемого дефекта, необходима также достаточно высокая чувствительность. Достижение максимальной глубины прозвучивания связано с преодолением ограничивающих факторов которые препятствуют повышению чувствительности – чувствительность аппаратуры и уровень помех.

Мертвая зона, или минимальная глубина прозвучивания, - минимальное расстояние от поверхности ввода до дефекта, надежно выявляемого при контроле. Возникновение мертвой зоны при контроле по совмещенной схеме связано с тем, что усилитель дефектоскопа не может принимать эхосигналы от дефектов во время излучения зондирующего импульса. После него следуют помехи преобразователя, т.е. многократные отражения импульса в элементах ПЭП: пьезопластине, протекторе, призме и т.д.. Они имеют большую амплитуду, поэтому слабый эхосигнал от дефекта на их фоне не обнаруживается.

Различают две мертвых зоны эхо-метода:

- мертвая зона зондирующего импульса;

-мертвая зона донного сигнала.

Концом или началом мертвой зоны является точка в контролируемом объекте, в которой дефект значимо отличается от зондирующего импульса или донного сигнала, то есть от места слияния сигналов до максимума амплитуды сигнала от дефекта больше 6 дБ.

Величина мертвой зоны зависит от чувствительности дефектоскопа и числа периодов зондирующего импульса, то есть от пространственной деятельности импульса. В современных дефектоскопах tимп=2…6T (Т – период колебания). Таким образом, необходимо выполнения условия ( 24):

![]() ,

(24)

,

(24)

При появлении эхо сигнала в зоне контроля выше середины экрана или уровня фиксации устанавливается браковочная чувствительность, если сигнал превышает уровень фиксации - изделие бракуется.

К преимуществам эхо-метода относятся:

— односторонний доступ к изделию;

— выявляет дефекты, соизмеримые с длиной волны;

— высокая точность определения координат дефектов;

К недостаткам эхо-метода можно отнести:

— низкую помехоустойчивость к поверхностным отражателям;

— выявляет дефекты, перпендикулярные акустической оси;

— плохое обнаружение дефектов в ближней зоне.

Несмотря на указанные недостатки, наибольшее практическое применение находит эхо метод: им проверяют до 90 % всех объектов. Применяя волны различных типов, с его помощью решают задачи дефектоскопии поковок, литья, сварных соединений, многих неметаллических материалов. Эхо метод используют также для измерения геометрических размеров изделий. Фиксируя время прихода донного сигнала и зная скорость ультразвука в материале, определяют толщину изделия при одностороннем доступе. Если толщина изделия известна, то по донному сигналу измеряют скорость, оценивают затухание ультразвука, а по этим параметрам определяют физико-механические свойства материалов.

1.8 Зеркально-теневой метод

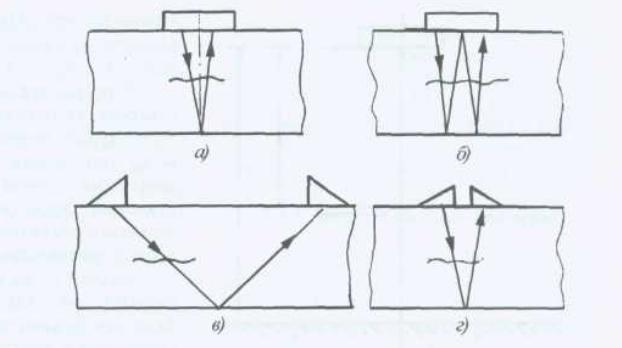

Существует несколько вариантов зеркально-теневого (ЗТ) метода ,общим отличительным признаком которых является то, что основным информационным параметром в них служит ослабление амплитуды отражения от противоположной поверхности (дна) изделия. Основные варианты показаны на рисунке 1.13, а-г: прямой преобразователь по ослаблению первого (а) и второго (б) донных сигналов, наклонные преобразователи по ослаблению донного сигнала поперечной (в) и продольной (г) волн.

Рисунок 1.13 Способы контроля ЗТ-методом

ЗТ методом можно обнаруживать дефекты, ориентированные не только горизонтально, но и вертикально.. При контроле по варианту в такой дефект, чтобы быть выявленным, должен пересекать один из наклонно распространяющихся лучей. При контроле прямым преобразователем вертикальный дефект также выявляется, но область перемещения преобразователя на поверхности ввода очень локализована. Механизм ослабления донного сигнала в этом случае следующий. Продольная волна, распространяющаяся вдоль берегов (поверхностей) вертикальной трещины, - это головная волна Распространяясь вдоль свободной поверхности, она порождает поперечные волны, отходящие от берегов трещины под третьим критическим углом . В результате продольная волна (а следовательно, донный сигнал) ослабляется, но на небольшом участке сканирования.

Аппаратурой для контроля различными вариантами ЗТ-метода служит импульсный эходефектоскоп. Строб-импульс АСД помещают в месте прихода первого или второго донного сигнала. Контроль по вариантам, показанным на рисунке 1.13, а, б, ведут по совмещенной схеме, по вариантам на рисунке 1.13, в, г - по раздельной. Прибор специально для контроля этим методом имеет упрощенную схему. Экран и ряд других узлов дефектоскопа часто отсутствуют. Обязательно наличие строб-импульса для выделения соответствующего донного сигнала и аттенюатора, позволяющего настраивать АСД на регистрацию заданного ослабления донного сигнала.

Оценкой допустимости дефекта служит коэффициент дефектности, Кд:

![]() (25)

(25)

где Ад - амплитуда донного сигнала при наличии дефекта,

А0 - амплитуда донного сигнала при отсутствии дефекта.

Значение коэффициента дефектности варьируется от 0 до 1, при Кд = 0 – дефект считается сильно развитым и полностью перекрывает дно, Кд = 1 – дефект отсутствует.

Особенности контроля:

-наличие ослабления сигнала , несвязанного с дефектом, приводит к ложной перебраковке, поэтому как экспертный метод используется впри контроле в иммерсионной ванне . Контроль контактным способом либо используется для оценки структурного состояния материала, либо как дополнительный для эхо-метода;

-в ближней зоне КД практически не изменяется, а в дальней с увеличением глубины залегания – увеличивается, а выявляемость дефекта уменьшается;

-ЗТ-метод позволяет выявлять дефекты типа расслоение за счет явления дифракции на краю трещины и на границе раздела.

Достоинства ЗТ-метода:

-позволяет выявлять дефекты любой формы и ориентации;

-выявление дефектов на любой глубине залегания, включая мертвую зону.

Недостатки ЗТ-метода:

-можно выявлять только развитые дефекты;

-нельзя определить глубину залегания дефекта;

-недопостимость непараллельности поверхности сканирования и донной поверхности;

-недопустимость диффузной незеркальной донной поверхности;

-ослабление донного сигнала, связанное с наличием структурных неоднородностей.

-нарушение акустического контакта, связанное с отсутствием контактирующей жидкости, загрязнением поверхности, наличием выбоин или вмятин.

2 Расчет параметров контроля

2.1 Приборы и средства применяемые для УЗК. Типы дефектоскопов. Типы и строение ультразвуковых преобразователей

По назначению УЗ-приборы (как и другие приборы НК) подразделяют на: дефектоскопы, предназначенные в основном для обнаружения дефектов типа несплошностей; толщиномеры, рассчитанные на измерение толщины стенок изделий при доступе с одной стороны или для контроля толщины слоев покрытий на поверхности изделий; анализаторы физико-механических характеристик материалов, а именно различные структуромеры. В состав аппаратуры для акустического неразрушающего контроля входят: акустический дефектоскоп с преобразователями; стандартные образцы; вспомогательные приспособления и устройства для соблюдения параметров сканирования и измерения акустических характеристик выявленных дефектов.

При методе отражений используют акустические дефектоскопы, работающие в диапазоне частот 0,2 ... 30 МГц, т. е. ультразвуковые дефектоскопы. зависимости от области применения ультразвуковые дефектоскопы (УД) подразделяют на две группы: общего назначения — УД и специализированные — УДС, а в зависимости от функционального назначения — на четыре группы (таблица 2.1)

Таблица 2.1 - Классификация ультразвуковых дефектоскопов

Группа УЗД

|

Функциональное назначение УЗД

|

Примеры обозначения

|

1

|

Обнаружение дефектов (пороговые УЗД)

|

УД1-... УДС1-...

|

2

|

Обнаружение дефектов, измерение глубины (координат) их залегания и отношения амплитуд сигналов от дефектов

|

УД2-... УДС2-...

|

Продолжение таблицы 2.1

3 |

Обнаружение дефектов, измерение глубины (координат) их залегания и эквивалентной площади дефектов или условных размеров дефектов

|

УДЗ-... УДСЗ-...

|

4 |

Обнаружение дефектов, распознавание их форм или ориентации, измерение глубины (координат) их залегания и размеров дефектов или условных размеров дефектов

|

УД4-... УДС4-...

|

Достоверность ультразвуковой дефектоскопии во многом зависит от надежной работы преобразователя, которые различаются в зависимости от угла ввода на:

прямые

наклонные

В зависимости от способа соединения преобразователей с электрической схемой прибора можно выделить:

совмещенные преобразователи, которые соединяются одновременно с генератором и усилителем прибора и служат как для излучения, так и приема ультразвука;

раздельные преобразователи, состоящие из излучателя, соединенного с генератором прибора, и приемника, соединенного с усилителем;

раздельно-совмещенные преобразователи, состоящие из излучающего и приемного элементов, конструктивно связанных между собой, но разделенных электрическим и акустическим экранами.