- •Усиление приливов

- •Мощность приливных течений

- •Мощность приливного подъема воды

- •Перспективные районы строительства приливных электростанций

- •Глава 14

- •Теплообменники

- •Требования к насосным агрегатам

- •Другие практические соображения

- •Глава 15

- •Введение

- •Геофизика

- •Анализ свойств сухих горных пород и естественных водоносных пластов

- •Использование геотермальных ресурсов

- •Биологическое аккумулирование

- •Химическое аккумулирование

- •Аккумулирование тепла

- •Аккумулирование электроэнергии: свинцово-кислотные

- •Топливные элементы

- •Механическое аккумулирование

- •Передача энергии

Воздействие

на окружающую среду. Разнообразие

форм жизни в море создает проблему

биообрастания. Это же подсказывает

возможность разведения рыб на фермах

при ОТЭС. Морская вода с глубин богата

нитратами, которые можно было бы

распределять вокруг станций. Это

позволило бы интенсифицировать рост

водорослей, которые в свою очередь

привлекали бы от других морских

обитателей из более высоких по уровню

пищевых цепей. За счет этого можно

создать основу для коммерческого

разведения рыб. Однако общий

биологический эффект от подъема

огромных количеств холодной

обогащенной биогенами воды в теплые

приповерхностные слои еще не изучен.

Он может быть и нежелательным.

Предварительно его необходимо оценить

на мелкомасштабных установках.

Задачи

Рассчитайте

размеры кожухотрубного теплообменника

для получения выходной мощности Р2

= 10 МВт, приняв rv

—

3*10~4

м2-К/Вт,

6Г=40

С, диаметр трубок D

= 5 см.

Указание:

следуйте примеру 14.2.

Определите

потери мощности на трение в теплообменнике,

рассмотренном в примере 14.2.

Тепловая

машина для выработки максимальной

мощности. Как показано в термодинамике,

ни одна тепловая машина не может иметь

КПД выше, чем идеальная машина Карно.

При работе на перепаде температур Тн

и Тс

ее КПД равен г]к

= (7,/1

— Tc)/Th.

Однако отводимое тепло в машине Карно

равно нулю. Почему?

Воспользуйтесь

выражением (14.7) и покажите, что машина,

которая создает максимальную полезную

мощность при постоянном термическом

сопротивлении трубок теплообменника,

имеет 67,

= Л7'/4, т. е. «теряет» половину начального

температурного перепада. Каков КПД

этой машины в качестве преобразователя

энергии по сравнению с машиной Карно?

Решение

Л

= 19-103

м2,

Q

= 5

м3/с,

Re=

1,1 • 105,

и = 2,2 м/с, Л=1200, /=100 м.

|

= 0,007 (при чистых стенках), Pf=35

кВт.

г)

= г)к/4.

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ

ЭНЕРГИЯ

В

ядре нашей планеты максимальная

температура достигает 4000° С. Выход

тепла через твердые породы суши и

океанского дна происходит главным

образом за счет теплопроводности (гео

348

Глава 15

Введение

термальное

тепло) и реже — в виде конвективных

потоков расплавленной магмы или

горячей воды. Средний поток геотермального

тепла через земную поверхность составляет

примерно 0,06 Вт/м2

при температурном градиенте менее 30°

С/км. Этот непрерывный поток тепла

обычно сравнивают с аналогичными

величинами, связанными с другими

возобновляемыми источниками и в

среднем в сумме составляющими 500 Вт/м2.

Однако имеются районы с повышенными

градиентами температуры, где потоки

составляют примерно 10—20 Вт/м2,

что позволяет реализовать геотермальные

станции (ГеоТЭС) тепловой мощностью

100 МВт/км2

и продолжительностью срока эксплуатации

не менее 20

лет.

Качество

геотермальной энергии обычно невысокое,

и лучше его использовать непосредственно

для отепления зданий и других сооружений

или же для предварительного подогрева

рабочих тел обычных высокотемпературных

установок. Подобные отопительные

системы уже эксплуатируются во многих

частях света, значительное число

проектов находится в стадии проработки.

Если случается, что тепло из недр

получают при температуре около 150° С,

то имеет смысл говорить о преобразовании

его в электроэнергию. Несколько важных

достаточно мощных ГеоТЭС уже запущены

в Италии, Новой Зеландии, США.

Наиболее

просто использовать тепло пород с

помощью тепловых насосов. Хотя,

строго говоря, это также «геотермальный»

источник, но здесь он не рассматривается.

Часть

источников геотермальной энергии можно

отнести непосредственно к возобновляемым

источникам энергии, так как их тепло

так или иначе рассеивается в окружающей

среде подобно теплу горячих ключей и

гейзеров. В других же источниках потоки

тепла приходится увеличивать, искусственно

пробуривая скважины в природные

накопители горячих вод, создавая разрывы

и активизируя охлаждение горячих горных

пород, и поэтому они не могут оставаться'

возобновляемыми в течение длительного

времени. Подобные системы ограниченного

применения рассматриваются здесь

лишь потому, что их принято упоминать

среди других «альтернативных»

источников энергии. Правильнее считать,

что извлечение и использование

геотермальной энергии более близко по

своей сути к сжиганию ископаемого

топлива, нежели к преобразованию

рассеянной в окружающей среде

действительно возобновляемой энергии.

В связи с этим геотермальной энергии

здесь уделено сравнительно мало места.

Внутренняя

структура планеты показана на рис.

15.1. Теплопередача от полужидкой

мантии поддерживает температурную

разность между внешней и внутренней

поверхностями сравнитель

349

Геофизика

но

тонкой коры около 1000°

С при среднем

градиенте температур

около 30° С/км.

Твердые породы, слагающие

кору,

имеют, среднюю плотность 2700

кг/м3,

теплоемкость

1000

Дж/(кг-К) и тепло-

проводность 2

Вт/(м-К). Поэтому

средний геотермальный

поток и состав-

ляет примерно 0,06

Вт/м2,

а примерно

Ю20

Дж/км2

в виде тепла аккумулиро-

вано в коре.

Если за 30 лет преобра-

зовать только

0,1%

этого тепла, то

тепловая мощность,

которую можно

получить, составит

100 МВт/км2.

Эти

оценки дают представление о

ресурсах

тепловой энергии и показывают,

что

геотермальный источник обладает

ог-

ромным потенциалом.

Земная

кора получает тепло в результате:

естественного охлаждения и трения

ядра; радиоактивного распада элементов,

подобных торию и урану; химических

реакций. Постоянные времени этих

процессов настолько велики по отношению

к времени существования Земли, что

невозможно даже оценить, увеличивается

температура ее или уменьшается.

Радиоактивные элементы концентрируются

в коре путем фракционной рекристаллизации

из расплавов, особенно много их в

граните. В течение многих миллионов

лет радиационный распад и химические

реакции являются единственным

существенным источником тепла (см.

задачу 15.2), а геотермальная энергетика

предполагает выведение тепла, запасенного

в тепловых хранилищах в толще коры.

Если

теплопроводность — единственный

механизм теплопередачи, то при

распространении тепла через однородные

материалы от мантии к поверхности

Земли градиент температуры будет

постоянным. Он повышается в зонах с

плохо проводящими тепло твердыми

включениями и снижается в зонах

повышенного теплообмена, например

в насыщенных водой породах, где возникает

конвективный перенос тепла. Аномально

высокие температурные градиенты часто

наблюдаются в местах расположения

радиоактивных или экзотермических

химических источников.

Земная

кора состоит из огромных платформ (рис.

15.2). Зонам границ платформ соответствует

усиление теплового взаимодействия

коры с мантией, сопровождающееся

сейсмической активностью, наличием

вулканов, гейзеров, фумарол и горячих

ключей. Потенциал геотермальной

энергии этих районов очень велик, им

соответствует увеличение температурных

градиентов до 100° С/км и активизация

высвобождения воды в виде пара или

перегретой жидкости, часто находящихся

под повышенным давлением.

Внутреннее

ядро

-4000°С

1—30

нм

2900

5150

6370

Рис.

15.1. Внутреннее строение Земли. Кора

имеет существенные вариации по

составу и толщине

350

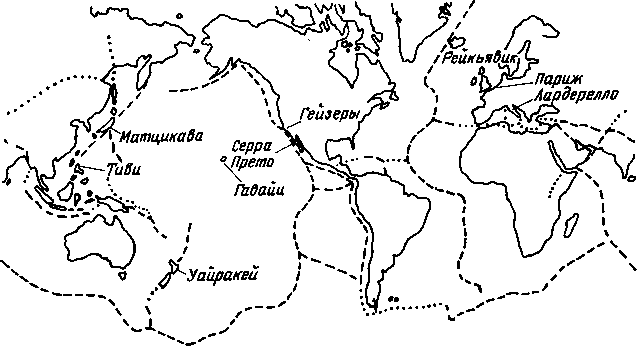

Рис.

15.2. Районы повышенной геотермальной

активности. Обозначены наиболее хорошо

известные месторождения и термальные

поля. Штриховые линии — границы

основных плит; пунктирные — зоны

напряжений

Из-за

аномалий в структуре коры районы с

умеренным увеличением температурных

градиентов (примерно до 50° С) встречаются

и на достаточном удалении от границ

платформ. В таких районах тепло может

высвобождаться естественным образом

из-за проникновения воды в зону подогрева,

сопровождающегося интенсивным

конвективным теплообменом. В результате

возникают горячие источники с

повышенной концентрацией растворенных

химических веществ, часто известные

как целебные. Глубоко залегающие зоны

подогрева с помощью бурения могут стать

источниками тепла с температурой от

50 до 200° С. Если подобные аномалии связаны

с материалами, имеющими низкую

теплопроводность, например сухими

скальными породами, то повышение

температурных градиентов достигается

за счет относительного увеличения

запасенного в породах тепла.

Сведения

о геотермальных структурах получают

при геологической съемке, проходке

шахт, нефтяных скважин. Наиболее важным

параметром является температурный

градиент, точность изменения которого

зависит от сохранения в скважине в

процессе бурения невозмущенного поля

температур. При глубоком бурении

скважины обычно достигают отметки 6

км, но технология бурения остается

такой же до глубины 15 км. Технология

обустройства таких скважин вполне

отработана, так что применительно к

строительству ГеоТЭС эта проблема

может считаться решенной.

Принято

выделять три класса геотермальных

районов.

Гипертермальный.

Температурный градиент — более 80°

С/км. Эти районы расположены в тектонической

зоне вблизи границ континентальных

плит. Первый такой район был задействован

351