- •Усиление приливов

- •Мощность приливных течений

- •Мощность приливного подъема воды

- •Перспективные районы строительства приливных электростанций

- •Глава 14

- •Теплообменники

- •Требования к насосным агрегатам

- •Другие практические соображения

- •Глава 15

- •Введение

- •Геофизика

- •Анализ свойств сухих горных пород и естественных водоносных пластов

- •Использование геотермальных ресурсов

- •Биологическое аккумулирование

- •Химическое аккумулирование

- •Аккумулирование тепла

- •Аккумулирование электроэнергии: свинцово-кислотные

- •Топливные элементы

- •Механическое аккумулирование

- •Передача энергии

Рис.

14.3. Изменение температуры воды (а)

и профиля дна (б)

(L

— расстояние от берега, м) по мере

удаления от берега острова Науру

(центральная часть Тихого океана, 0°

сев. широты, 166° вост. долготы). Профиль

дна и температурные условия позволяют

разместить энергетическую установку

на побережье

дывают

необходимость учитывать вязкость

жидкостей и несовершенство

теплообменников (соответствующие

оценки сделаны в двух следующих

параграфах). Приведенные удельные

затраты на создание одной не так

давно запущенной экспериментальной

океанской термальной электростанции

(ОТЭС, не путать с латинской ОТЕС)

составили 40 000 долл/кВт установленной

мощности. Однако анализ, проведенный

в § 14.2—14.4, показывает, что крупномасштабные

серийные ОТЭС будут значительно

более экономичными, что делает саму

концепцию ОТЕС достойной внимания.

Соответствующие работы активно ведутся

в США, Франции и Японии.

Один

из факторов увеличения стоимости систем

ОТЭС — дороговизна их обслуживания в

открытом море и передачи энергии на

берег (§ 14.4). Однако существуют прибрежные

районы, где дно резко падает и оборудование

ОТЭС может быть размещено на суше. Одно

из таких мест — остров Науру в южной

части Тихого океана. На рис. 14.3 дано

представление

о топографии

дна как раз вблизи этого острова.

При

расчете идеальной выходной мощности

Pi

было сделано допущение об идеальном

характере теплообмена между океанской

водой и рабочим телом в системах ОТЭС.

На практике это далеко от истины даже

для самых лучших теплообменников.

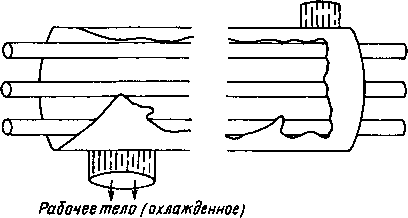

Общий

анализ. Теплообменники

передают тепло от одной жидкости к

другой, не позволяя им смешиваться. В

справочной литературе описано много

различных типов подобных устройств,

однако наиболее распространенным

является кожухотрубный теплообменник

(рис. 14.4). В таком теплообменнике поток

воды движется по трубам, омываемым

рабочим телом.

340

Теплообменники

Hz0

(холодная)

Рабочее

тело (нагретое)

Рис.

14.4. Кожухотрубный теплообменник (в

разрезе)

►

М

(нагретая)

На

рис. 14.5 показано, из чего складывается

сопротивление теплопереносу. Основные

неприятности возникают из-за низкой

теплопроводности самой морской воды.

Собственно передача тепла от воды к

металлу идет так, как описано в § 3.4. На

последнем теплоперенос осуществляется

за счет теплопроводности, будь то сам

металл или различные пленки (оксиды,

биологические обрастания) на его

поверхности. Для преодоления всех

термических сопротивлений при

теплопередаче необходим определенный

перепад температур 6 Т.

Пусть

PWf

— тепловой поток от морской воды (w)

к

рабочему телу жидкости (/). Тогда

Pwf

= bT/R9U (14.5)

где

Rwf

— сопротивление

теплопередаче от воды к рабочему телу.

Если предположить, что аналогичное

падение температуры 6Т

будет наблюдаться и во втором

теплообменнике при передаче тепла от

рабочего тела к морской воде, то

действительный перепад температур,

приводящий в действие тепловую машину,

будет равен не Д7\ а

А2Г

= АТ — 267". (14.6)

Для

идеальной тепловой машины Карно выходная

мощность

Рис.

14.5. Сопротивление теплопередаче

через стенку теплообменника

Рабочее

тело (?)

Пограничный

слой.

Металлическая

Накипь liltlll

ИШП

Пограничный_

слой’

Морская

бода (w)

ST

*wf

341

была

бы при этом равна

р2=

(4г^н1)«: (|47)

v

п

' к*

Согласно

(14.7) если 6T/RWf

мало,

то мала и выходная мощность. Однако 6Т

должно быть минимальным, чтобы достичь

максимального КПД тепловой машины,

т. е., строго говоря, требуется

минимизировать сопротивление

теплопередаче RWf

и

сделать теплообменник как можно

более эффективным. Поэтому трубы

теплообменника должны быть сделаны

из металла, хорошо проводящего тепло,

их должно быть достаточно много, чтобы

они могли обеспечить необходимую

площадь рабочей поверхности. Другой

способ улучшения теплопередачи —

увеличение поверхности за счет ореб-

рения труб, применения пористых покрытий,

турбулизаторов внутри труб. При таком

усложнении конструкций не удивительно,

что теплообменники оказываются наиболее

дорогостоящей частью ОТЭС. Стоимость

увеличивается еще и потому, что материал

труб должен противостоять коррозии и

в морской воде, и в среде рабочего

тела, и все соединения должны быть

гарантированно герметичными.

Полное

термическое сопротивление можно

выразить через удельное термическое

сопротивление rWf

и общую площадь стенок AWf

(см.

§ 3.2, где объяснены все эти термины):

Rwf^rwf/Awf. (14.8)

Наибольший

объем исследований, проводимых по

проблеме ОТЭС, связан как раз с разработкой

теплообменников. Их цель — снизить rWf

и

за счет этого уменьшить площадь AWf.

Снижение

расхода металла на изготовление крупных

теплообменников несомненно приведет

к существенному снижению общей стоимости.

Наиболее совершенные технологии уже

сейчас позволяют получать г

= =

3-104

м2-К/Вт

[й= 1 /г = 3000 Вт/(м2-К)].

Необходимый

расход воды через теплообменник

определяется отбираемой от нее мощностью,

теплопередачей и абсолютными значениями

температур. Это видно из рис. 14.6, где

показан баланс тепловых потоков через

теплообменник работающей установки.

В каждой точке теплообменника разность

температур между рабочим телом и

водой равна 4° С. Таким образом, наибольшая

температура рабочего тела оказывается

равной = 71Го*—65Г, а наименьшая TCf

— Tlcnw-\-8T.

Поэтому

мощность, отдаваемая горячей водой,

равна

Pwf

= pcQ(Ptw-nif) (14.9)

при

падении температуры

n^-7TJ

= AjT-267\ (14.10)

Пример

14.2. Характеристики теплообменника.

Определить основные параметры

кожухотрубного теплообменника ОТЭС с

342

Tjfif

—2S°C

Tc°f=

17 °C

ST-

4°C

—▲—1

HaO

(теплая)

-F

21°C

Tcf=9°o\

Q=0,5m*/c

Tbw~-

13°C

ST=4°C

rrin

cw

Q=0,5M3/c

I

Pfw Pwt Pt

=2WBT

H20„

(холодная)

Тш=5°С

Рис.

14.6. Энергетические потоки в преобразователе

ОТЭС (пример 14.2)

выходной

мощностью I МВт в предположении о том,

что реализуется цикл Карно при

условии снижения температуры рабочего

тела из-за несовершенства теплообменника.

Исходные параметры

см.

на рис. 14.7 (г^ = 3-10 4

и

т. д.)

м-К/Вт,

АТ

= 20° С, 8Т

= 4° С

Решения

Площадь

поверхности.

Из (14.8) AWf

= rWf/RWf.

Из

(14.7)

1

/р P?Jh

(\Т

— 28Т)ЬТ

таким

образом

А

— О • 106

Вт)(300 К)(3-10~4

м2-К/Вт)

=1

910з

м2

(20-8)

К (4К)

Это

очень большая величина.

Расход

воды

^“ЯЗТЯ"12/294-

pwl

=

p2/^

=1

МВт -12/294 —25 МВт.

Поэтому

на основании (14.9) и (14.10) расход воды

равен Q

= 25 МВт/ [103

кг/м3-4,2-103

Дж/(К-кг)-12 К] =0,5 м3/с.

Термическое

сопротивление пограничных слоев.

Предположим, что каждый погранслой

(рис. 14.5) дает примерно половину rwf.

Точнее, допустим, что удельное термическое

сопротивление погранслоя (воды) на

внутренней стенке трубы равно гу=1,5Х

343

X

10-4

м2-

К/Вт. Положим также, что d

— диаметр отдельных трубок

теплообменника. Конвективная теплопередача

к внутренней поверхности гладкой трубы

описьЬается следующим выражением:

Nu

= 0,27 Re0,8Pe0,33.

По

определению число Нуссельта есть не

что иное, как Nu

= d/

(rv

k),

т. e.

число Рейнольдса для каждой трубки

оказывается равным

Re

= [d/(0,27ry£Pr0,33)

]1,25

= [0,27-0,6 Вт/(м-К)

-(7)0’33]

_1’25

X X{d/rv)1,25

= ad1,25,

где

а = 4,67-106

м-1*25.

Диаметр

трубок и их число.

В качестве первого приближения примем

d

= 0,02 м, тогда Re

= 3,5-104.

В этом случае скорость потока в

каждой трубке

w

= Re

v/d

= 3,5-104

(1,0-10“6

м2/с)/(0,02

м) = 1,7 м/с.

Следовательно,

объемный расход через п

трубок равен Q

= —

nund2/4,

а число трубок

я

= 4(0,5 м3/с)/

[(1,7 м/с)3,14- (0,01 м)2]

=3600.

Длина

трубок.

Из выражения для необходимой площади

теплопередачи A=^nndl=

1,9-103

м2/л

3600X0,02

м = 32 м.

Этот

пример показывает, что даже для

сравнительно небольшой ОТЭС необходим

внушительных размеров теплообменник

соответствующей стоимости. Конечно, в

этом примере дана заниженная оценка

размеров: использованные соотношения

не позволяют учесть несовершенство

тепловой машины, приводящее к тому, что

для создания требуемой выходной мощности

необходимый объемный расход

увеличивается. Кроме того, в примере

предполагается, что трубки имеют

чистые гладкие стенки.

Биообрастания.

Внутренние

поверхности трубок теплообменников

уязвимы для оседания морских организмов,

что увеличивает сопротивление

теплопередаче и снижает работоспособность

ОТЭС. Биообрастание — одна из главных

проблем при проектировании таких

станций: увеличение площади поверхности

теплообменников создает условия

для дополнительного расселения орга-

низмов-обрастателей. Среди методов,

позволяющих бороться с обрастанием,—

механическая очистка за счет непрерывного

пропускания по трубкам теплообменников

плотно притирающихся шариков и химическая

очистка путем введения биоцидов в

морскую воду.

Результатом

всех этих усложнений является то, что

для сохранения стоимости сооружения

приходится использовать компоненты,

размеры которых далеки от оптимальных

(например, размеры теплообменников).

344