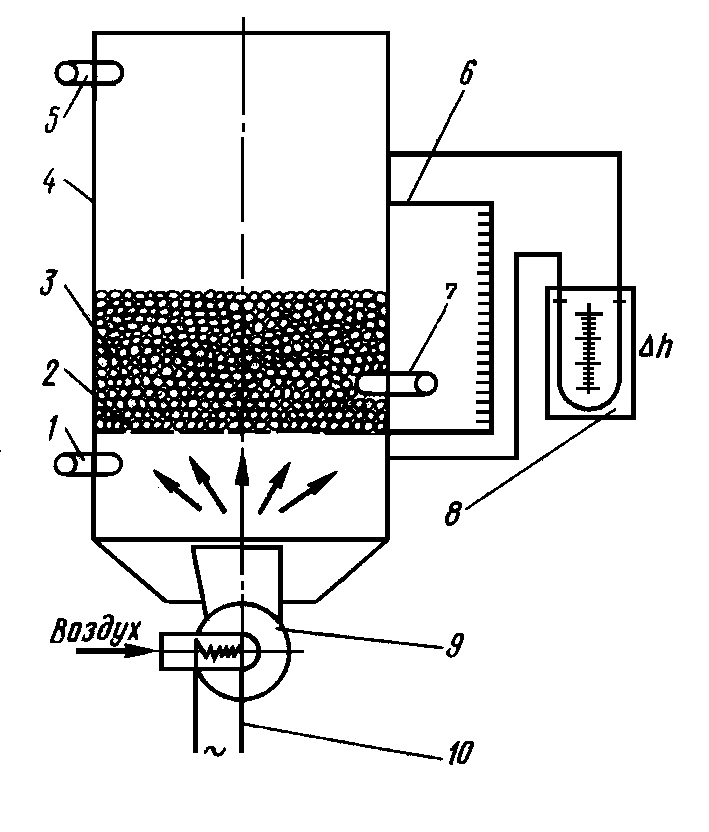

Описание экспериментальной установки.

Установка (рис. 2) состоит из стеклянной трубы 4 с внутренним диаметром 100 мм, в которую вставлено сито 2 с мелкоперфорированной ячейкой. На сито помещают слой сыпучего продукта 3 определенной первоначальной высоты, которая измеряется линейкой 6.

При продувании через слой продукта воздуха с определенной скоростью происходит псевдоожижение слоя, т.е. слой переходит во взвешенное состояние. Перепад давления в слое определяют U-образным манометром 8.

Рис.2. Схема установки для исследования псевдоожиженного слоя:

1,5,7 – термометры; 2 – сито; 3 – слой продукта; 4 – труба; 6 – линейка; 8 – манометр; 9 – фен; 10 – электронагреватель.

Методика проведения испытания.

Перед началом испытания в протокол вносят исходные данные материала: масса m, плотность , средний диаметр частиц dч, коэффициент сферичности частиц , внутренний диаметр трубы dвн. После этого приступают к подготовке установки к пуску. Для этого в стеклянную трубу по указанию преподавателя засыпают определенную порцию сыпучего материала (предварительно взвешенную) и разравнивают слой по сечению трубы. Устанавливают заданную скорость воздуха, соответствующую режиму псевдоожижения. Скорость воздуха, соответствующая началу псевдоожижения, может быть подсчитана по формуле Лева

,

(7)

,

(7)

где dч – средний диаметр частиц, форму которых принимают шарообразный, м;

- кинематический коэффициент вязкости воздуха (определяют по средней температуре воздуха), м2/с; тв – плотность твердых частиц, кг/м3; в – плотность воздуха (определяют по средней температуре воздуха), кг/м3.

Обработка результатов испытания.

Скорость движения воздуха (в м/с)

![]() (8)

(8)

где Gв – расход воздуха, м3/с; dвн – внутренний диаметр трубы аппарата, м.

Для каждой скорости фильтрования определяют значения гидродинамического сопротивления пористой перегородки после удаления с нее слоя зернистого материала. Результаты изменений заносят в протокол №1. По полученным результатам строят график зависимости pп = f (ф). Далее определяют гидродинамическое сопротивление пористой перегородки, соответствующее скорости фильтрования, при которой проводилось псевдоожижение исследуемого слоя продукта. Величину сопротивления пористой перегородки в этом случае находят по графику pп = f (ф).

Протокол № 1

№ |

Расход воздуха Gв, м3/с |

Скорость фильтрования ф, м/с |

Сопротивление перегородки hп, мм вод. Ст. |

1 |

|

|

|

2 |

|

|

|

3 |

|

|

|

По результатам измерений (протоколы № 1 и 2) рассчитывают величину кажущегося гидродинамического сопротивления:

с = 0 - п.

По полученным данным строят график с = (ф).

Порозность псевдоожиженного слоя определяют по формуле (3), высоту слоя продукта – по формуле (5), число псевдоожижения – по формуле (6) и теоретическую величину гидродинамического сопротивления кипящего слоя – по формуле (2) при разных скоростях фильтрования. Результаты расчетов , N, с сводят в протокол № 2. Находят процент расхождения между опытными и расчетными значениями с.

Протокол № 2

№ п/п |

Скорость фильтро-вания ф, м/с |

Высота слоя продукта h, м |

Объем слоя V0 = h, м3 |

Плот-ность 0, кг/м3 |

Пороз- ность |

Число псевдо-ожиже-ния N |

1 |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|