- •Бийский технологический институт (филиал)

- •Основы гидравлики

- •Предисловие

- •Введение

- •1 Общие представления о гидравлике

- •1.1 Жидкость и ее свойства

- •1.2 Основные законы гидравлики

- •1.2.1 Гидростатика

- •1.2.2 Гидродинамика

- •1.2.3 Структура потоков в аппаратах

- •2 Лабораторная работа №1 «определение силы гидростатического давления» (4 часа)

- •2.1 Цель работы

- •2.2 Подготовка к лабораторной работе

- •2.3 Теоретические сведения

- •2.4 Оборудование, технические средства и инструменты

- •2.5 Описание установки

- •2.6 Методика проведения работы

- •2.7 Обработка опытных данных

- •2.8 Контрольные вопросы

- •2.9 Тестовые задания

- •3 Лабораторная работа №2 «изучение режимов движения жидкости» (4 часа)

- •3.1 Цель работы

- •3.2 Подготовка к лабораторной работе

- •3.3.1 Режимы движения реальной жидкости

- •3.3.2 Основные характеристики турбулентного потока

- •3.3.3 Распределение скоростей по сечению потока

- •3.4 Оборудование, технические средства и инструменты

- •3.5 Описание установки

- •3.6 Методика проведения опытов

- •3.7 Обработка опытных данных

- •3.8 Контрольные вопросы

- •3.9 Тестовые задания

- •4 Лабораторная работа №3 «определение коэффициентов местных гидравлических сопротивлений» (4 часа)

- •4.1 Цель работы

- •4.2 Подготовка к лабораторной работе

- •4.4 Оборудование, технические средства и инструменты

- •4.5 Описание установки

- •4.6 Методика проведения опытов

- •4.7 Обработка опытных данных

- •4.8 Контрольные вопросы

- •4.9 Тестовые задания

- •5 Лабораторная работа №4 «определение коэффициента гидравлических потерь на трение» (4 часа)

- •5.1 Цель работы

- •5.2 Подготовка к лабораторной работе

- •5.4 Оборудование, технические средства и инструменты

- •5.5 Описание установки

- •5.6 Методика проведения опытов

- •5.7 Обработка опытных данных

- •5.8 Контрольные вопросы

- •5.9 Тестовые задания

- •6 Лабораторная работа №5

- •6.1 Цель работы

- •6.2 Подготовка к лабораторной работе

- •6.3 Теоретические сведения

- •6.3.1 Модели идеальных потоков

- •6.3.2 Модели неидеальных потоков

- •6.4 Оборудование, технические средства и инструменты

- •6.5 Описание установки

- •6.6 Методика проведения работы

- •6.7 Обработка опытных данных

- •6.8 Контрольные вопросы

- •6.9 Тестовые задания

- •Приложение а порядок оформления отчета по лабораторной работе

- •Приложение б основные термины и определения

- •Приложение в инструкция по техникЕ безопасности при работе в лаборатории

- •Приложение г значения коэффициентов местных сопротивлений

- •Литература

- •Содержание

6.3 Теоретические сведения

6.3.1 Модели идеальных потоков

На протекание технологических процессов в химической и пищевой технологии существенное влияние оказывает структура потока. Поскольку движение частиц в химических аппаратах значительно сложнее, чем в трубопроводах, частицы в них движутся по очень сложным криволинейным траекториям. В разных частях потока скорости частиц жидкостей различны как по величине, так и по направлению. Особенности структуры потока приводят к двум взаимосвязанным явлениям, оказывающим существенное влияние на ход химико-технологических процессов: к возникновению перемешивания текущей жидкости и неравномерности времени пребывания.

К изучению структуры потока и влияния этой структуры на ход протекания процессов предложены различные подходы. Наиболее полную информацию о структуре потока можно получить, зная скорость жидкости в любой точке аппарата, т.е. получив поле скоростей, дающее исчерпывающую картину потока.

Неоднородное поле скоростей в потоке можно определить, изучая распределение частиц жидкости по времени их пребывания в аппарате. Для того чтобы измерить случайную величину – время пребывания частицы потока в аппарате, необходимо ее пометить (ввести индикатор) и получить кривую изменения концентрации на выходе – кривую отклика.

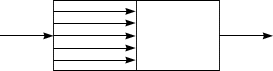

В качестве индикатора может быть использовано вещество, которое легко количественно определяется в жидкости. По результатам измерений концентрации индикатора в потоке, выходящем из аппарата, как функции времени получают выходные кривые – кривые отклика. По кривым отклика судят о структуре потока в аппарате. Так, например, можно пометить порцию поступающей в какой-то момент в аппарат жидкости по всему поперечному сечению какой-либо краской. Через некоторый промежуток времени, анализируя содержание краски в потоке на выходе, можно обнаружить, что вся краска также мгновенно выйдет из аппарата. Этот результат однозначно будет свидетельствовать о такой структуре потока внутри аппарата, при которой все частицы жидкости движутся параллельно друг другу с одинаковыми скоростями, не обгоняя основную массу потока и не отставая от нее. Поток движется как бы аналогично твердому поршню. Аппараты с поршневым движением жидкости называют аппаратами идеального вытеснения. Модель аппарата идеального вытеснения представлена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 – Модель идеального вытеснения

В аппарате идеального вытеснения поток движется равномерно, т.е.:

– в любом поперечном сечении все частицы имеют одинаковую скорость;

– время пребывания всех частиц в аппарате одинаково и равно среднему времени пребывания 0.

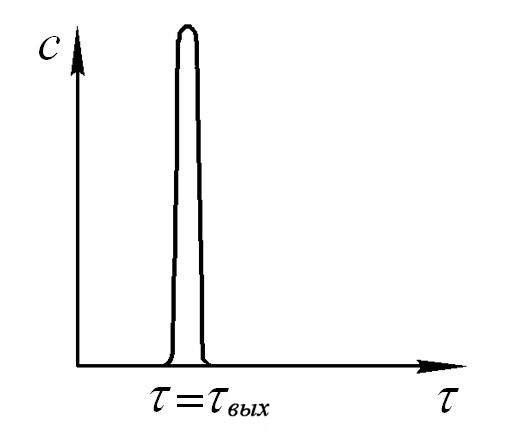

Вид кривой отклика при идеальном вытеснении при импульсном вводе индикатора представлен на рисунке 6.2. Из характеристики кривой отклика следует, что в выходной жидкости в определенный момент времени концентрация индикатора мгновенно возрастает, а затем также мгновенно снижается до нуля. Сигнал, фиксируемый на выходе в момент 0, в точности соответствует сигналу на входе в момент = 0.

Рисунок 6.2 – Кривая отклика при импульсном вводе индикатора в аппарат идеального вытеснения

Математическое описание модели идеального вытеснения:

![]() .

(6.1)

.

(6.1)

К модели идеального вытеснения наиболее близки аппараты, выполненные из длинных трубок, цилиндрические аппараты небольшого диаметра, заполненные зернистым материалом, в которых отсутствует поперечное перемешивание слоев жидкости.

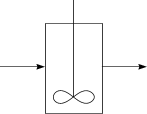

Противоположной аппарату идеального вытеснения идеализированной моделью непрерывно действующих аппаратов считают аппарат идеального смешения. Если в какую-то порцию непрерывно входящего в такой аппарат потока ввести определенное количество краски, то она мгновенно равномерно окрасит всю жидкость, содержащуюся в аппарате. Модель аппарата идеального смешения представлена на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3 – Модель идеального смешения

В качестве аппарата идеального смешения можно рассмотреть аппарат с мешалкой, через который проходит поток. Поступающая жидкость мгновенно перемешивается с массой, уже находящейся в аппарате. Таким образом, все, что попадает в аппарат идеального смешения, мгновенно равномерно распределяется по всему объему, т.е.:

– концентрации всех веществ и температура равномерно распределены по объему аппарата;

– время пребывания в аппарате распределено неравномерно.

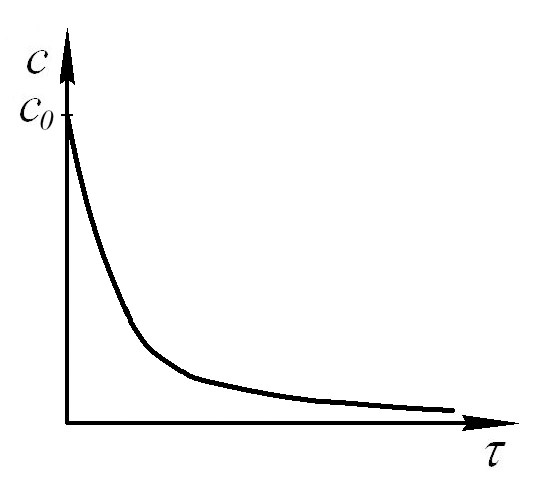

Кривая отклика в аппарате идеального смешения при мгновенном вводе индикатора представлена на рисунке 6.4. Время пребывания частиц потока в аппарате идеального смешения распределено неравномерно: некоторые частицы сразу попадают к выходу из аппарата и выйдут из него, а некоторые надолго задержатся в аппарате.

Рисунок 6.4 – Кривая отклика при импульсном вводе индикатора в аппарат идеального смешения

Математическое описание модели идеального смешения:

![]() .

(6.2)

.

(6.2)

К аппаратам идеального смешения близки сосуды с интенсивным перемешиванием, аппараты с псевдоожиженным слоем (сушилки, адсорберы).