- •Предисловие

- •Управление проектами Лекция 1

- •Понятие «управление проектами».

- •Современная концепция управления проектом

- •Лекция 2

- •Содержание проекта

- •6. По степени сложности :

- •Цели и стратегия управления проектами

- •Структура проекта

- •Процессы и функции управления проектом

- •Лекция 3

- •Окружение проекта

- •Внутренное окружение

- •Внешнее окружение

- •Влияние внешних факторов.

- •Организация управления проектом Функциональная модель управления проектом

- •Инициирование проекта

- •Стратегия предприятия как основа целеполагания

- •Определение проекта

- •Уточнение проекта.

- •Анализ и оценка рисков.

- •Организация проектного коллектива

- •Лекция 4

- •Процессы в управлении проектом

- •Инициация проекта

- •Лекция 5

- •Участники проекта

- •Формирование проектного коллектива

- •Требования к членам проектного коллектива

- •Управление проектным коллективом

- •Структуры проектного коллектива

- •Лекция № 6

- •Методы управления проектами

- •Методики управления проектами

- •Конструктивное развитие проекта

- •Технология временных диаграмм

- •Сетевые технологии

- •Технология критического пути

- •Структура проекта в виде сетевого графика

- •Управление качеством проекта

- •Лекция № 7

- •Управление проектом по временным параметрам

- •Управление стоимостью и финансированием

- •Управление человеческими ресурсами

- •Лекция № 8

- •Управление финансированием проекта

- •Финансовые критерии оценки проектов

- •Финансовый анализ в процессе ниокр

- •Оценка эффективности инвестиций в ниокр

- •Учет фактора риска в финансовом анализе

- •Лекция № 9

- •Управление изменениями в проекте

- •Управление безопасностью проекта

- •Контроль безопасности

- •Управление конфликтами

- •Лекция 10

- •Управление системами

- •Управление коммуникациями

- •Управление выполнением гарантийных обязательств

- •Правовое обеспечение проекта

- •Управление материальными ресурсами

- •Управление контрактами

- •Лекция 11 Технология срм Сущность технологии и ее основные положения

- •Представление структуры проекта в виде сетевого графика

- •Определение времени, необходимого для выполнения каждой работы проекта

- •Определение сроков начала и окончания проекта

- •Расчет сроков начала и окончания работ проекта

- •Определение критического пути

- •Лекция 12 Технология pert Сущность технологии и ее основные положения

- •Определение проекта и подготовка к анализу его структуры

- •Определение зависимостей между работами

- •Составление сетевого графика проекта

- •Определение нормативной длительности реализации конкретных работ

- •Расчет ожидаемой длительности выполнения работ и ее стандартного отклонения

- •Определение критического пути

- •Путей проекта

- •Применение сетевого графика для достижения заданных целей

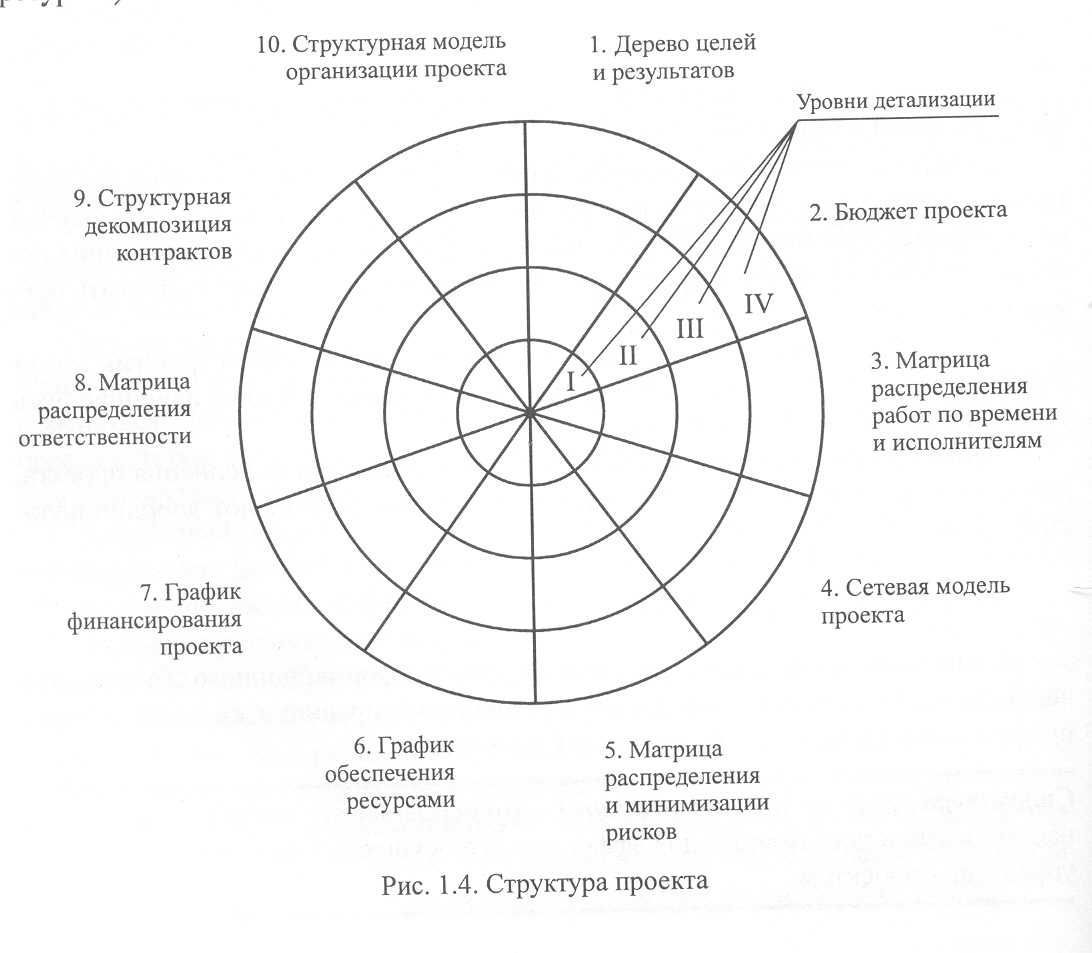

Структура проекта

Структура проекта – это основные его части (элементы), необходимые и достаточные для эффективного осуществления процесса управления проектом.

В зависимости от вида проекта разрабатываются и используются различные структурные модели:

Дерево целей и результатов (на основе назначения проекта).

Бюджет проекта (на основе расчета потребности в финансовых ресурсах).

Матрица распределения работ во времени и по исполнителям (в соответствии с установленными сроками и комплектацией исполнителей).

Сетевая модель проекта (на основе логической очередности выполнения работ проекта и алгоритма сетевой модели).

Матрица распределения и минимизация рисков (указывает возможные риски и способы их минимизации).

График обеспечения ресурсами, структурная модель ресурсов, требуемых для выполнения работ.

График финансирования проекта (потребность в сумме средств для реализации проекта в заданные сроки).

Матрица распределения ответственности (на основе матрицы распределения работ по исполнителям).

Структурная декомпозиция контрактов (на основе матрицы распределения работ по исполнителям).

Структурная модель организации проекта (декомпозиция организационной структуры проекта).

К структуре проекта предъявляются следующие требования:

Уровни декомпозиции различаются степенью декомпозиции. Совокупность элементов каждого уровня должна представлять весь проект.

Суммарные значения характеристик проекта (объем работ, стоимость, потребляемые ресурсы и др.) на каждом уровне структуры проекта должны совпадать.

Каждый уровень декомпозиции должен содержать такие элементы работ, на основе которых могут быть определены количественные значения характеристик работ, необходимые и достаточные для оперативного управления проектом на конкретном уровне.

На каждом этапе входные параметры должны соответствовать выходным параметрам предшествующего этапа, а выходные параметры рассматриваемого этапа должны соответствовать параметрам последующего этапа.

Разделение работ на этапы является основой для управленческого контроля в процессе реализации проекта.

Процессы и функции управления проектом

Каждую функцию управления проектом можно подвергнуть декомпозиции.

Процессы управления проектом реализуются на протяжении их их жизненного цикла посредством прямых и обратных связей между субъектами и объектами управления с помощью функций управления.

Прежде чем обратиться к рассмотрению процессов управления проектами определимся с понятием «жизненный цикл» проекта.

Жизненный цикл проекта – промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его завершения. Обобщающей характеристикой проектов является интенсивность затрат (инвестиций) на этапах жизненного цикла проекта.

При создании новой технологии или изделия необходимо использовать понятие жизненного цикла, определяющего последовательность прохождения этапов его развития от момента новой идеи до момента экономической целесообразности поддержания на рынке морально устаревшего изделия после неоднократного усовершенствования конструкции (структуры) без изменения принципа ее работы.

Одним из составляющих понятия «жизненный цикл» является отрезок времени, включающий работы: появление идеи, выполнение поисковых и прикладных исследований, разработку конструкторской и технологической документации, освоение и применение нового научно-технического или технологического решения, который завершается моментом полной окупаемости проекта, называемый «жизненный цикл проекта». Иначе говоря, жизненный цикл проекта – это динамическая модель, описывающая различные фазы его развития.

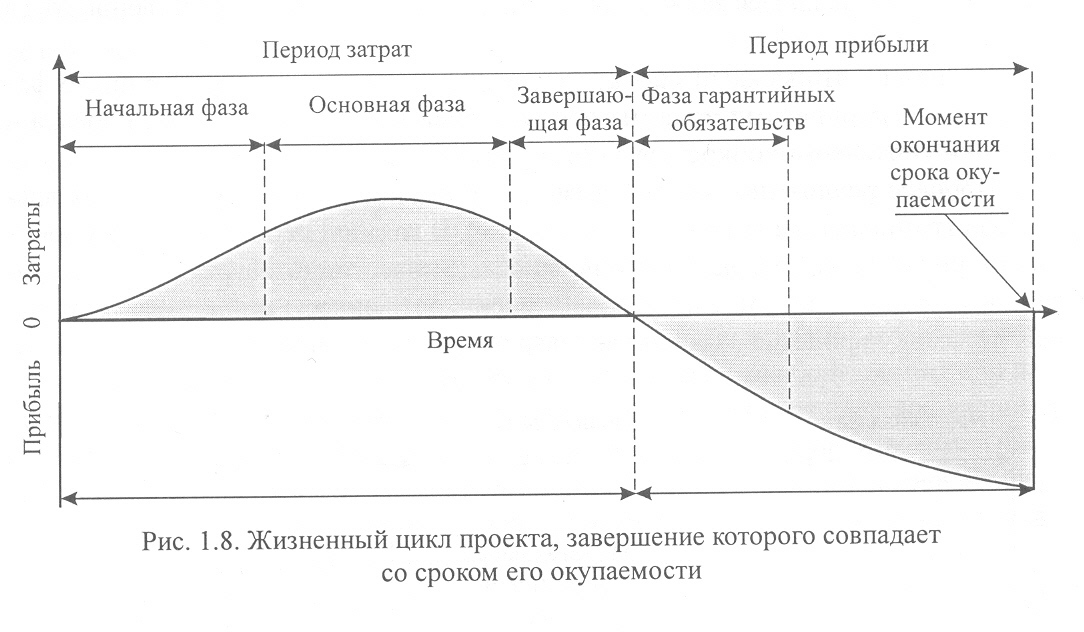

Большое разнообразие объектов исследований не позволили авторам печатных изданий по тематике «управление проектами» выработать единую динамическую модель развития и реализации проекта. Усилия зарубежных и отечественных ученых позволили только качественно описать структуру жизненного цикла проекта. На рис.1. представлена типичная зависимость «время – интенсивность инвестиций», характеризующая, по мнению этих ученых, динамику процесса развития проекта по фазам жизненного цикла. Ученым удалось найти некоторое единство мнений по декомпозиции жизненного цикла на фазы выполнения инновационного продукта, который включает проведение научно-исследовательских (НИР), опытно-конструкторских (ОКР) и проектно-технологических работ, освоение и поступление на рынок. При этом учитывалось, что обобщающей характеристикой проектов является интенсивность затрат (инвестиций) на различных фазах жизненного цикла проекта. В своем абсолютном большинстве исследователи определили четыре фазы жизненного цикла проекта – начальную, основную, завершающую фазы и фазу гарантийных обязательств.

Начальная фаза предусматривает проведение мониторинга, определение проекта, разработку концепции, выработку и оценку альтернатив, утверждение концепции. Эта фаза не требует больших затрат, но является весьма важным этапом формирования стратегии развития проекта.

Основная фаза характеризуется освоением значительного объема инвестиций, обеспечивающего выполнение комплекса работ по реализации проекта, связанного с проведением НИР, ОКР и технологической подготовки производства.

Завершающая фаза характеризуется достижением конечной цели проекта – организация серийного производства.

Фаза гарантийных обязательств. По мнению этих ученых, эта фаза характеризуется организацией эксплуатации результатов проекта. Во время гарантийного периода выявляются отклонения параметров проекта от утвержденных и принятых технических условий (ТУ) или ГОСТ, которые исправляются за счет организации-разработчика и требует определенных объемов затрат.

При правильной организации процесса выполнения проекта менеджмент верхнего уровня должен перманентно проводить экспертизу наиболее важных этапов проекта, но не реже чем в конце каждой фазы жизненного цикла.

В литературе отмечается, что за окончание жизненный цикл проекта принимается момент завершения окупаемости всех затрат, связанных с его реализацией. Однако в ней не приводятся методы количественной оценки затрат времени и затрат каждой фазы жизненного цикла проекта, что не позволяет эффективно использовать предложенную модель.

Особое нарекание вызывает точка перехода через ось абсцисс (переход от периода затрат к периоду прибыли), в которой объем инвестиций и прибыли равен нулю, по нашему мнению, не имеет смысл и в реальной жизни не существует по крайней мере в проектах в сфере АПК.

В трудах Г.Я. Гольдштейна по инновационному менеджменту при анализе жизненного цикла изделия появляется разделение точки перехода через ось абсцисс кривой динамики расхода инвестиций и начала получения прибыли от реализации изделия. Таким образом, Г.Я. Гольдштейн признает, что на стадии освоения производства необходимы инвестиции, которые требуются для выполнения гарантийных обязательств. Однако и он приводит только качественное описание этого процесса.

Впервые в трудах Г. М. Доброва представлены результаты исследований, позволяющие количественно оценить соотношения стоимостных затрат между фазами разработки проекта, имеющие квадратичную зависимость от фазы к фазе:

ФИ НИР ОКР ОС

2° 22 24 28

где ФИ – фундаментальные исследования;

ОС – освоение производством.

На основе многолетнего анализа расходования средств на реализацию проектов в области сельскохозяйственного машиностроения выведены коэффициенты приведения затрат на НИР и подготовку производства (ПП) к фазе ОКР. При общем характере увеличения инвестиций, в проект при переходе от фазы к фазе с учетом специфики отрасли, получены следующие соотношения:

Поиск НИР ОКР ТПП ОС

0,3 0,5 1,0 1,15 12,4

Здесь приняты следующие обозначения:

Поиск – поисковые научно-исследовательские работы;

ТПП – технологическая подготовка производства изделия.

Отличие этих данных от приведенных ранее в объясняется весьма узкой специализацией научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических организаций и предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Кроме того, система государственного планирования в отсутствии рынка, условия эксплуатации техники и ее технического обслуживания требовали высокого уровня унификации специализированных машин, что также повлияло на представленное соотношение инвестиций для реализации различных фаз развития проекта. В новых экономических условиях необходимо осуществить коррекцию этих соотношений, но, учитывая сохранившиеся традиции, как в машиностроении, так и в сельском хозяйстве эти соотношения, по нашему мнению, претерпят минимальные изменения и не повлияют на характер изменения объема инвестиций для реализации каждой фазы развития проекта.

Исследования показали необходимость уточнения некоторых положений по количеству фаз и определению жизненного цикла проекта. Прежде всего, в соответствии с формулировкой жизненного цикла жизни проекта, приведенное ранее, подтвердим, что окончание проекта фиксируется моментом завершения окупаемости всех затрат.

Работы, предусмотренные начальной фазой в отраслях АПК, осуществляются на стадии проведения поисковых и прикладных научно-исследовательских работ и, следовательно, это фаза должна формулироваться как «фаза НИР».

Основная фаза должна включать две фазы – фазу ОКР, фазу разработки технологической подготовки производства. Такое разделение позволит более качественно оценить затраты на проведение работ в каждой фазе. Для примера можно использовать опыт определения затрат для проведения работ в каждой фазе в области сельхозмашиностроения по методике, приведенной в [5].

Фаза гарантийных обязательств по проектам в области АПК следует представить как фазу освоения проекта производством. Эта замена наилучшим образом отражает происходящие явления, так как именно при завершении этой фазы происходит окончательная приемка проекта предприятием, а, следовательно, и фаза гарантийных обязательств организации-разработчика.

Кроме формальных изменений формулировок следует уточнить смысл процесса разработки инновационного проекта.

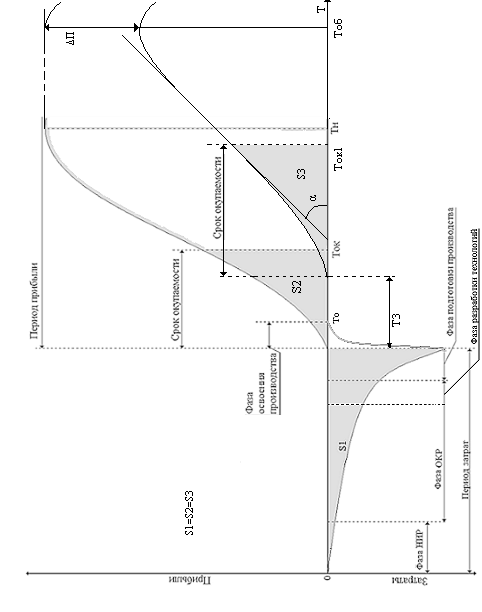

Точка перехода через ось абсцисс от периода затрат к периоду прибыли при условии равенства нулю затрат и прибыли, по нашему мнению, не имеет смысла и в реальной жизни не существует. Исходя из этого посыла, нами предлагается несколько другое представление жизненного цикла проекта, завершение которого совпадает со сроком его окупаемости (рис. 2).

Процесс, представленный на рис. 2. , носит идеальный характер, когда освоение инновационного проекта совпадает со временем завершения работ по созданию документации и подготовки производства. Процесс роста прибыли предприятия в зависимости от срока насыщения рынка инновационной продукции описывается выражением (кривая 1):

![]()

где Эn — эффективность инновации;

Nt — количество освоенной инновации в t-м году;

k — коэффициент инвестирования;

t — время, годы.

Реально происходит запаздывание Тз процесса организации серийного производства, что сказывается на увеличении упущенной выгоды в результате устаревания инновационного проекта. В этом случае на оси абсцисс от начала координат откладывается значение времени запаздывания Тз (рис.2.) и из этой точки начинается построение кривой 2, описывающей динамику роста прибыли предприятия с учетом морального старения проекта по зависимости:

при Тоб Т сл ,

Тсл и Тоб — соответственно сроки службы и обновления инновации, год;

С учетом опыта освоения инновационной продукции в сельхозмашиностроении выпуск серийной продукции, как правило, составляет в первый год 20% от расчетного значения среднегодового выпуска, во второй год – 45% и только в третьем году – 100%

В этом случае темп роста прибыли (tg α) при фиксированном сроке сменяемости, определяемый только научно-техническим прогрессом, значительно ниже, срок окупаемости проекта возрастает. В соответствии с прогнозом развития рынка к экономически обоснованному моменту сменяемости инновационной продукции предприятие не может обеспечить насыщение рынка этой продукции при наличии имеющихся ограничений по ресурсам (производственным, финансовым, людским и т.д.), рассчитанных на среднегодовой серийный выпуск продукции при своевременной реализации проекта. Из этого следует вывод, что проекты, освоение которых задерживается на 3-5 лет, в структуре прибыли имеют большую составляющую упущенной выгоды ∆П и мало эффективны для предприятия (рис. 2.).

В чем состоит разницу в отображении жизненного цикла проекта на рис.1. и рис.2.

Во–первых, интенсивность роста затрат на реализацию проекта возрас

тает к моменту завершения организации освоения производством инновационного проекта в случае если процесс его реализации не прерывается.

Во-вторых, процесс инвестирования проекта не прекращается после организации освоения производством инновационного проекта, но интенсивность затрат в фазе резко падает. Объем затрат необходим для устранения выявленных недостатков при незначительном росте прибыли.

В-третьих, рост прибыли от реализации инновационного проекта, включая точку полной окупаемости инвестиций, осуществляется по S-образной кривой (рис. 2.), а не по синусоиде как на рис.1.

В-четвертых, на рис.1. не рассматривается случай задержки начала серийного производства инновационного проекта и не показан возможный объем упущенной выгоды предприятия при возникновении такой ситуации.

Предложенные уточнения, на наш взгляд, позволяют полнее увязать физику процесс развития инновационного проекта с его графическим описанием, что обеспечит повышение качества реализации и управления проектом.

Использованные литературные источники:

1. Frese E. Grundlagen der Organisation. – Wiesbaden: Verlag Gabler, 1984. – S. 463.

2. В.А. Заренков. Управление проектами: Учебное пособие. – М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПб ГАСУ, 2005. – 312 с.

3. Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент: учебное пособие. Таганрог: Из-во ТРТУ, 1998. 132 с.;

4. Инновационный менеджмент. Справочное пособие. Под редакцией

П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э Миндели. – СПб.: Наука, 1997. – 560 с

5. М.С. Бунин, Б.А. Нефедов, А.Л. Эйдис. Управление инновационными процессами в агропромышленном комплексе. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. – 296 с.