- •Теодолитные ходы

- •Каталог координат опорных пунктов

- •Результаты измерений углов и сторон теодолитного хода

- •Последовательность вычислений точек координат теодолитного хода

- •Нивелирные ходы

- •Журнал технического нивелирования точек съёмочного обоснования

- •Ведомость вычислений высот точек съёмочного обоснования

- •5. Если невязка по абсолютной величине не превышает допустимого значения,

- •Заключение

- •Список литературы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

Архитектурно – строительный институт

Кафедра «Городское строительство и хозяйство»

Расчетно-графическая работа №1

«Топографические съемки»

по дисциплине: «Инженерная геодезия»

Работу выполнил

Студент группы 13-С

Музалевский А.А.

Вариант: 21

________________

Работу проверил преподаватель:

Козлов Д.З.

________________

Орел 2012

Оглавление:

1. Введение………………………………………………………………………...………3

2. Теодолитные ходы……………………………………………………………...………5

2.1. Расчетная часть…………………………………………………………..……8

2.2. Графическая часть……………………………………………………...……13

3. Нивелирные ходы………………………………………………………………….….13

3.1 Расчетная часть………………………………………………………….……16

3.2 Графическая часть……………………………………………………………17

4. Заключение…………………………………………………………………………….17

5. Список литературы……………………………………………………………………19

Введение

Геодезические измерения сводятся к определению взаимного положения точек на земной поверхности. Для этого из множества определяемых точек участка земной поверхности выделяют наиболее характерные и определяют в первую очередь их положение. Такие точки называют опорными. Эти точки образуют геодезическую опорную сеть (геодезическое основание), т.е. составляют как бы общую канву, на основе которой с необходимой, хотя и более низкой точностью производится дальнейшая съемка.

Для того чтобы результаты съемок были надежны, все важнейшие геодезические действия должны выполняться с контролем. Поэтому в основе качества геодезических работ лежит принцип ни одного шага вперед без контроля предыдущих действий.

Государственная геодезическая сеть является исходной для других геодезических сетей. Она делится на плановую и высотную.

Плановая государственная геодезическая сеть создается астрономическим или геодезическим методами.

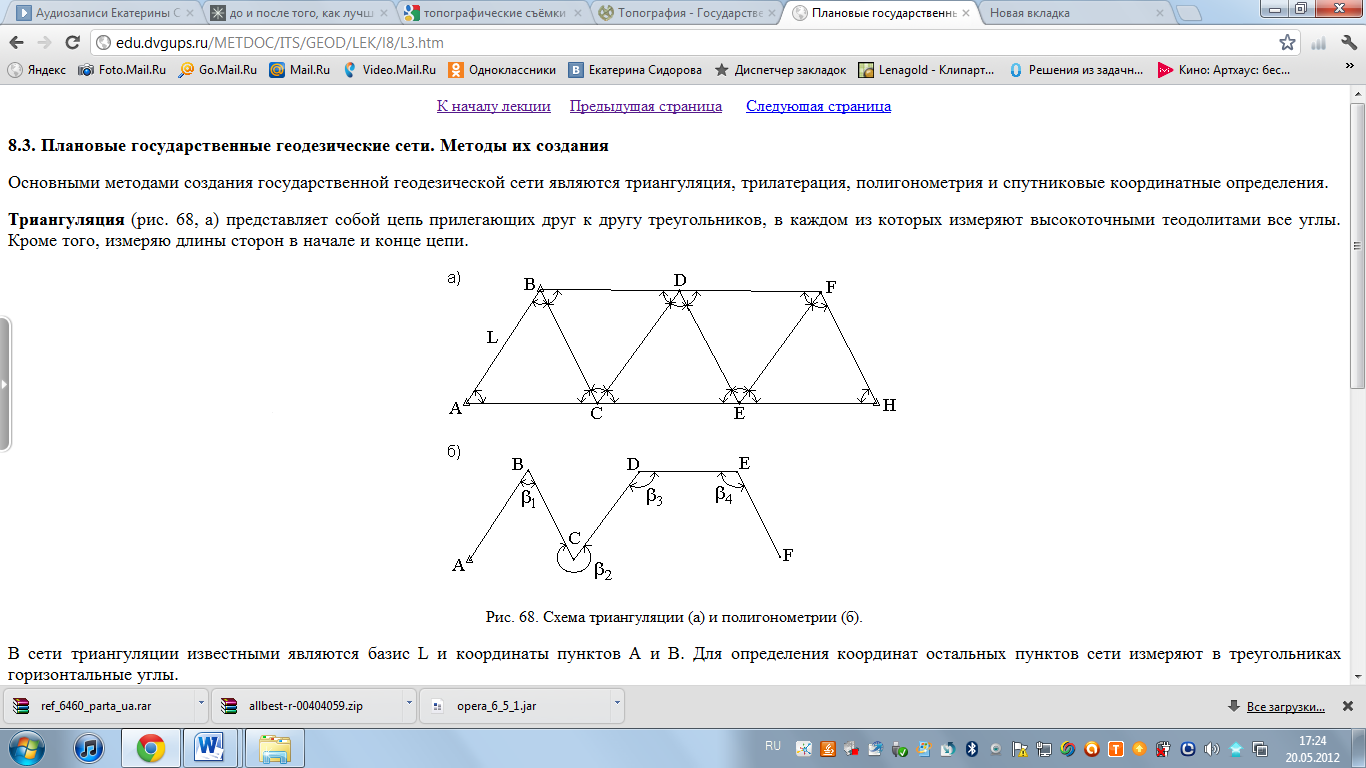

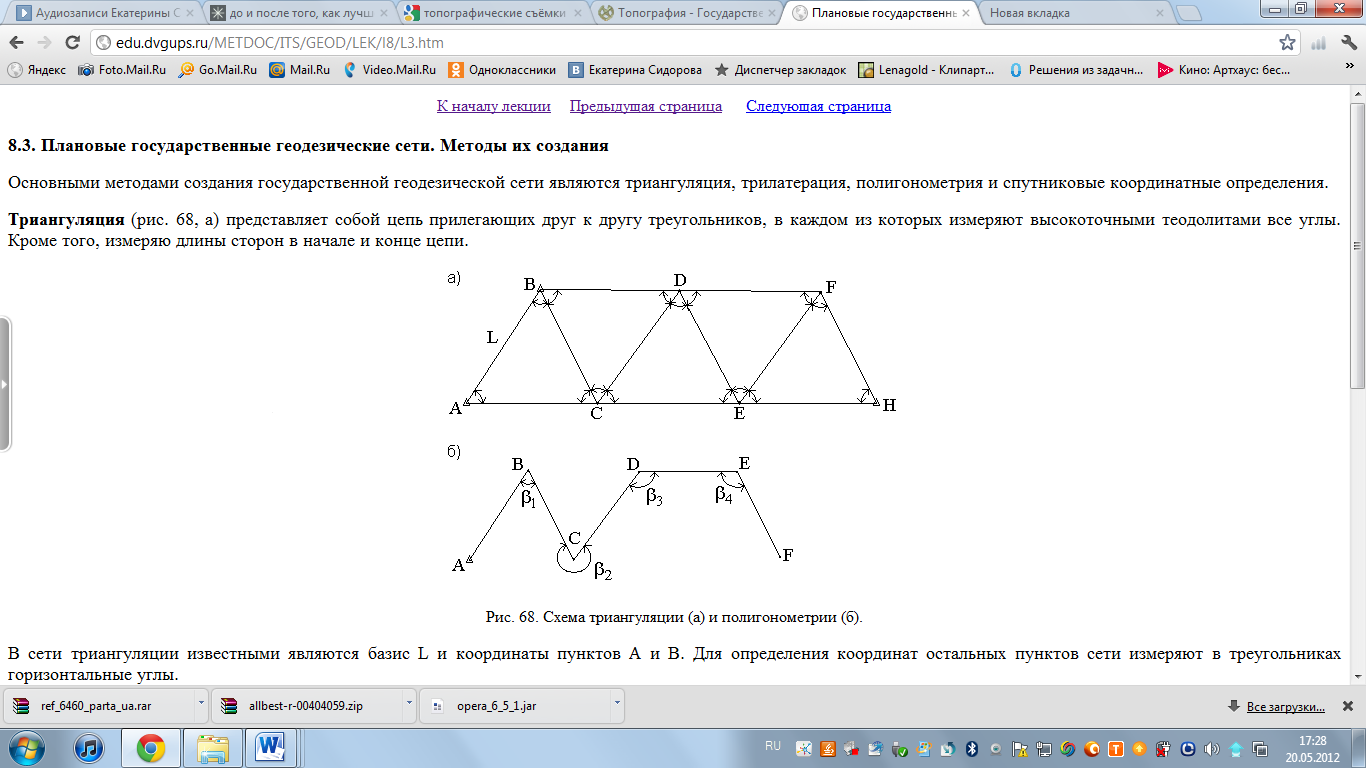

Основными методами создания государственной геодезической сети являются триангуляция, трилатерация, полигонометрия и спутниковые координатные определения.

Триангуляция (рис. 1, а) представляет собой цепь прилегающих друг к другу треугольников, в каждом из которых измеряют высокоточными теодолитами все углы. Кроме того, измеряют длины сторон в начале и конце цепи.В сети триангуляции известными являются базис L и координаты пунктов А и В. Для определения координат остальных пунктов сети измеряют в треугольниках горизонтальные углы. Триангуляция делится на классы 1, 2, 3, 4. Треугольники разных классов различаются длинами сторон и точностью измерения углов и базисов. Развитие сетей триангуляции выполняется с соблюдением основного принципа «от общего к частному», т.е. сначала строится триангуляция 1 класса, а затем последовательно 2, 3 и 4 классов. Пункты государственной геодезической сети закрепляются на местности центрами- специальными знаками. В зависимости от конструкции, наземные геодезические знаки подразделяются на пирамиды и простые и сложные сигналы.

рис.1

а)

рис.1

а)

В настоящее время широко используют радиотехнические средства для определения расстояний между пунктами сети с относительными ошибками 1:100 000 – 1:1 000 000. Это дает возможность строить геодезические сети методом трилатерации, при которой в сетях треугольников производится только измерение сторон. Величины углов вычисляют тригонометрическим способом.

Метод полигонометрии (рис. 1, б) состоит в том, что опорные геодезические пункты связывают между собой ходами, называемыми полигонометрическими. В них измеряют расстояния и лежащие справа углы.

рис.1

б)

рис.1

б)

Спутниковые методы создания геодезических сетей подразделяются на геометрические и динамические. В геометрическом методе искусственный спутник Земли используют как высокую визирную цель, в динамическом – ИСЗ является носителем координат.

Государственная высотная геодезическая сеть – это нивелирная сеть I, II, III и IV классов. При этом сети I и II классов являются высотной основой, с помощью которой устанавливается единая система высот на всей территории страны.

На линиях I, II, III и IV классов закладывают вековые, фундаментальные, грунтовые, скальные, стенные и временные реперы.

Вековые и фундаментальные реперы закладываются в скальные породы или в грунт. Они отличаются повышенной устойчивостью и обеспечивают сохранность высотной основы на длительное время. Вековыми реперами закрепляют места пересечений линий нивелирования I класса, а фундаментальные – закладывают на линиях I и II классов не реже, чем через 60 км.

Временные реперы используют в качестве высотной основы при топографических съёмках, а также включают в линии нивелирования II, III и IV классов.

По результатам геодезических измерений производят расчёт плановых координат точек сети и их высотных отметок. Предельная погрешность взаимного планового положения смежных пунктов опорной геодезической сети после выполнения полевых геодезических работ и ее уравнивания не должна превышать заданных значений. Создаются каталоги координат и высот пунктов сети для дальнейшего использования.

Теодолитные ходы

Цель задания: освоить методику обработки теодолитных ходов.

Пособия и принадлежности: микрокалькулятор с тригонометрическими функциями, ведомость вычислений координат точек теодолитного хода и рабочая тетрадь.

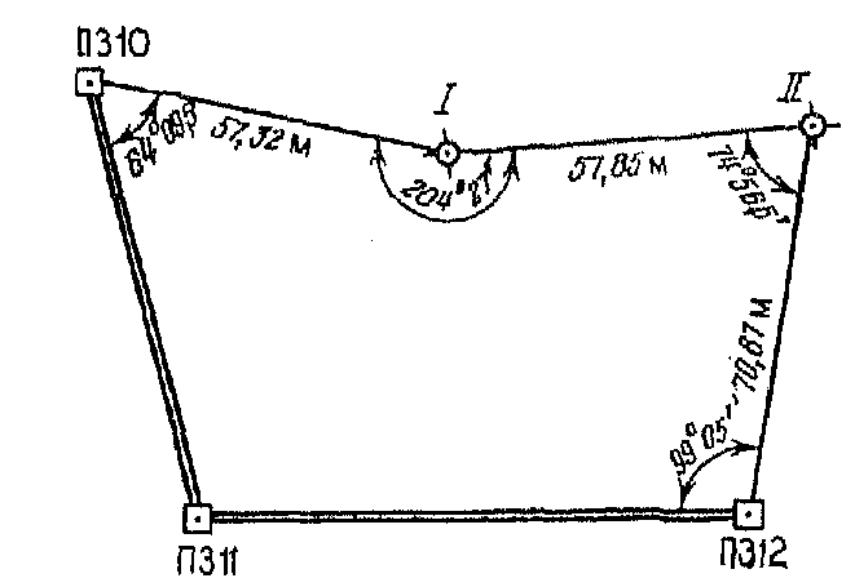

Для определения координат точек теодолитного хода измеряют углы между сторонами хода и длины сторон. Вычисления горизонтальных углов и горизонтальных проложений осуществляют в специальных журналах .После проверки вычислений в полевых журналах составляют схему хода. Схема теодолитного хода, опирающегося на исходные пункты полигонометрии ПЗ 10, ПЗ 12 и опорные стороны ПЗ 11-ПЗ 10 и ПЗ 12-ПЗ 11, приведена на рис. 2.

рис.2

рис.2

Таблица 1

Каталог координат опорных пунктов

Наименование пункта |

Координаты пунктов, м |

Дирекционные углы |

Длина стороны, м |

||

X |

Y |

H |

348°30,4´

265°53,5´ |

82,735

90,042 |

|

ПЗ 10 |

547,91 |

578,44 |

238,141 |

||

ПЗ 11 |

466,83 |

594,93 |

241,415 |

||

ПЗ 12 |

473,28 |

684,74 |

241,096 |

||

Таблица 2

Результаты измерений углов и сторон теодолитного хода

Углы |

Стороны |

||

Наименование вершины |

Измеренное значение |

Наименование стороны |

Горизонтальное проложение, м |

ПЗ 10 |

64°09,5´ |

ПЗ 10-I |

57,32 |

I |

204°27,0´ |

I-II |

57,85 |

II |

74°56,5´ |

II-ПЗ 12 |

70,87 |

ПЗ 12 |

99°05,0´ |

|

|

Последовательность вычислений точек координат теодолитного хода

В графу «1» ведомости последовательно выписываем наименования точек хода. В начале хода записываем пункты ПЗ 11 и ПЗ 10, а в конце хода – пункты ПЗ 12 и ПЗ 11.

В графу «2» записываем значения измеренных углов

;

в графу «5» - горизонтальные проложения

;

в графу «5» - горизонтальные проложения

сторон хода:

57,32

м, 57,85 м,70,87 м.

сторон хода:

57,32

м, 57,85 м,70,87 м.Из каталога координат соответственно своему варианту выписываем значения дирекционных углов сторон опорной сети ПЗ 11-ПЗ 10:

,

,

, а

в графы «10» и «11» соответственно абсциссы

X и ординаты Y начальной и конечной точек

хода

, а

в графы «10» и «11» соответственно абсциссы

X и ординаты Y начальной и конечной точек

хода  =547,91м;

=547,91м;

=473,28м;

=473,28м;

684,74 м.

684,74 м.В графе «2» подсчитываем сумму измеренных углов

и вычисляем теоретическую сумму углов

по формуле

Σ

и вычисляем теоретическую сумму углов

по формуле

Σ ,

где

,

где  -

дирекционные углы начальной и конечной

сторон хода (сторон опорной сети), n –

число углов в ходе.

Для

хода в виде замкнутого полигона

подсчитываем сумму внутренних углов

многоугольника по формуле

-

дирекционные углы начальной и конечной

сторон хода (сторон опорной сети), n –

число углов в ходе.

Для

хода в виде замкнутого полигона

подсчитываем сумму внутренних углов

многоугольника по формуле

=180

=180

Вычислим и теоретическую сумму углов:

![]()

![]()

Вычисляем угловую невязку по формуле

Σ

Σ и сравниваем её с допустимой

и сравниваем её с допустимой .

.Вычисляем угловую и допустимую невязки и сравним их:

![]()

![]() -

-

![]() =+1,2´→

=+1,2´→

![]() → +1,2

→ +1,2![]()

Невязка имеет допустимое значение.

Далее невязку распределяют на все углы поровну с обратным знаком. Для этого по формуле

=

-

=

- вычисляем поправку, округляя до

вычисляем поправку, округляя до  Сумма поправок всегда должна быть равна

невязке с обратным знаком. Если

Сумма поправок всегда должна быть равна

невязке с обратным знаком. Если  не делится без остатка на n, то поправки

некоторых углов увеличивают или

уменьшают на

не делится без остатка на n, то поправки

некоторых углов увеличивают или

уменьшают на

Рассчитаем поправку

.

Берём поправку во все углы равную -0,3´.

.

Берём поправку во все углы равную -0,3´.Исправленные значения углов вычисляем по

.

.Рассчитаем исправленные значения углов:

![]()

![]()

![]()

![]()

Для контроля подсчитываем сумму исправленных углов. Она должна быть

равна

![]() .

.

![]() =

=![]() +

+![]() +

+![]() +99°04,7'=442°36,9´;

+99°04,7'=442°36,9´;

![]() =

=

Рассчитаем дирекционные углы сторон теодолитного хода по формуле

.

.

![]() =

=![]()

![]() =

=![]()

![]() =

=![]()

Контроль

![]() =

=![]()

Значение дирекционного угла конечной стороны опорной сети совпало со

значением ранее выписанного дирекционного угла опорной стороны.

В графе «5» ведомости вычислений подсчитываем длину хода по формуле P=

.

.

Р = 57,32+57,85+70,87 = 186,04 м

По

значения дирекционных углов и длинам

сторон вычисляют приращение координат

по осям X и Y и теоретические суммы

приращений ![]() ;

;

![]() ;

Σ

;

Σ![]() ;

Σ

;

Σ![]() ;

;

Рассчитаем приращение координат по осям X и Y:

![]()

![]() =57,85*

=57,85*![]()

![]() =70,87*

=70,87*![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Рассчитаем теоретические суммы приращений:

Σ![]()

Σ![]()

Невязки приращений координат находят по формулам

![]() Σ

Σ![]() Σ

Σ![]()

![]() Σ

Σ![]() Σ

Σ![]()

Рассчитаем невязку приращений:

По значениям

определяют

невязку в периметре хода f=

определяют

невязку в периметре хода f= .

.Рассчитаем невязку:

![]()

21. Сравним данную невязку с допустимым значением 1:2000 длины хода

![]()

![]()

Невязка допустима.

Допустимую невязку в приращениях координат распределяют пропорционально длинам сторон . Для этого вычисляют поправки по формулам:

![]()

![]()

23. Рассчитаем поправки:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

24. Исправленные значения координат определяем по формулам:

![]() ;

;

![]()

25. Рассчитаем исправленные значения координат:

![]() м

м

![]()

![]() м

м

![]() = -74,63 м

= -74,63 м

![]()

![]()

![]() м

м

![]() =

106,29 м

=

106,29 м

26. Вычисление ординат и абсцисс происходит по формулам:

![]() ;

;

27. Рассчитаем ординаты и абсциссы:

![]()

![]()

![]()

![]() м

м

Контроль

![]()

![]()

Вывод: Согласно контролю, найденное значение ординаты и абсциссы

конечной точки хода ПЗ 12 совпало с теоретическим значением. Ведомость

вычислений координат точек теодолитного хода просчитана верно.