- •Власов м. П. Конспект лекций по дисциплине методы исследования в менеджменте

- •Тема 10. Исследование параметров организации управления

- •1. Оценка уровня знания и умения

- •1.1. Основные понятия и параметры

- •1.2. Архетипы системы управления как фактор оценки потенциала знаний и умения

- •1.3. Интеграция знаний и умения по стадиям жизненного цикла организации

- •1.4. Потенциал управляющего персонала

- •2. Рациональность структуры системы управления

- •2.1. Концепция и параметры рациональности структуры

- •2.3. Оценка рациональности структуры

- •3. Исследование параметров процессов управления

- •3.1. Методические основы

- •3.2. Теория массового обслуживания в исследовании процессов управления

- •3.4. Исследование управления человеческими ресурсами

- •3.4.1. Введение в проблему

- •3.4.2. Модель развития мотивации

- •Контрольные вопросы и задания

2. Рациональность структуры системы управления

2.1. Концепция и параметры рациональности структуры

Структура системы управления — это ее графический образ, построенный по формальным признакам группирования людей и видов работ, задач и власти. Влияние управленческой структуры на эффективность функционирования организации доказано, и его оценке придается важное значение в современном менеджменте. По утверждению Дж. Гибсона и его соавторов, подобно тому, как организации экспериментируют с новыми стратегиями, так они будут экспериментировать и с организационными моделями [16]. Построение структуры организации является преднамеренным и целенаправленным. Основная цель организационной структуры — оказание влияния на поведение индивидов и групп, способствующего эффективному функционированию организации. Из этого положения вытекает следствие, согласно которому оценка рациональности структуры должна проводиться по результатам управления организацией, по ее системным параметрам.

Определение параметров структуры, которые оказывают влияние на системные параметры управления организацией, — одна из актуальных проблем.

В этой связи рассмотрим концептуальный подход к ее решению, изложенный в работе [16]. Рациональность структуры исследуется и оценивается на основе четырех управляющих параметров:

1) разделения труда;

2) приема группирования;

3) нормы управляемости;

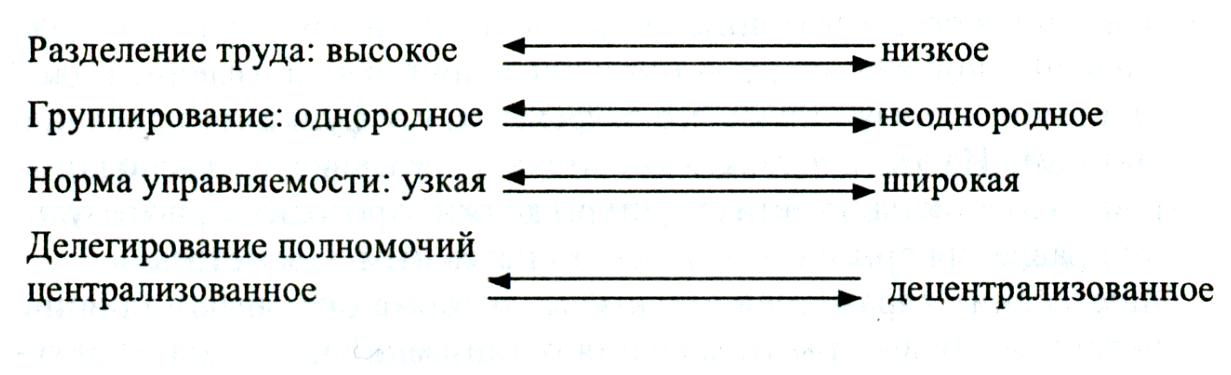

4) делегирования полномочий (рис. 2.1.1).

Разделение труда — это разложение работы на специализированные операции. В зависимости от количества заданий, включаемых в состав работы каждого сотрудника, Г. Минцбергом предложено различать горизонтально специализированную работу, содержащую малое количество «узких» заданий, и горизонтально укрупненную, содержащую большое количество широких заданий («мастер на все руки»). Работа, слабо контролируемая исполнителем, выполняемая без размышления о том, что и зачем делается, называется вертикально специализированной, тогда как работа, в значительной степени контролируемая самим исполнителем, называется вертикально укрупненной.

Рис. 2.1.1. Континуум параметров

Группирование — объединение отдельных функциональных элементов в структурообразующие объекты системы управления в соответствии с некоторым принципом. Цель группирования — создание управленческой структуры, связывающей организацию в единое целое и обеспечивающей координацию работы. Выделяют функциональный и рыночный принципы группирования. Согласно первому принципу происходит объединение «однородных» функций, направленных на выполнение одного из видов управленческой деятельности, и группирование называется функциональным. По второму принципу группирование сводится к объединению «неоднородных» функций, обеспечивающих производство и реализацию продукции для конкретного рынка. Так различают группирование по территории, продукту, потребителям, проекту, и тогда организационная структура принимает дивизиональную форму. Следует подчеркнуть, что в любом варианте структурирования сохраняется взаимозависимость структурообразующих объектов системы. Функциональный принцип порождает проблемы взаимодействия объектов, рыночный принцип — взаимодействие специалистов одного профиля.

Норма управляемости — предельное число сотрудников, находящихся в подчинении одного менеджера. Традиционно утверждалось, что менеджер не может руководить работой более семи подчиненных, если их обязанности взаимосвязаны. Это положение относится к прямому руководству подчиненными при отсутствии различных форм стандартизации работы. Установлено, что чем больше используется стандартизация для координации в группах или департаментах, тем больше максимально допустимое количество подчиненных одному менеджеру и тем шире норма управляемости.

Делегирование полномочий — линейное (горизонтальное и вертикальное) распределение полномочий в организации. В зависимости от усиления того или иного направления в делегировании полномочий Г. Минцберг выделяет шесть основных их типов:

полная централизация власти,

ограниченная горизонтальная децентрализация,

развитая горизонтальная децентрализация,

ограниченная вертикальная децентрализация,

выборочная децентрализация,

полная децентрализация [57].

Заслуживают внимания гипотезы, сформулированные Г. Минцбергом и раскрывающие необходимость централизации и децентрализации полномочий.

Централизация вызвана следующими силами:

экстремальная враждебность вынуждает организацию временно централизовать свою структуру;

чем сильнее внешний контроль над организацией, тем более централизованной и формализованной будет ее структура;

борьба членов организации за индивидуальную власть создает тенденцию к предельно централизованной структуре.

Децентрализация объясняется следующим:

чем сложнее окружение, тем более децентрализованной будет структура;

разнородное окружение поощряет организацию к выборочной децентрализации с образованием дифференцированных «рабочих созвездий».

Приведенные параметры рассматриваются как управляющие при построении организационной структуры. Опишем особенности типовых структурных моделей или органиграмм систем управления, формируемых в зависимости от комбинации характеристик параметров.

1. «Простая» структура характеризуется полной централизацией власти и функциональным группированием при низкой специализации и формализации поведения. Отсутствие стандартизации означает, что структура является органической, но за счет прямого руководства с широкой нормой управляемости. Такая форма структуры обычно свойственна организации малых размеров и эксплерентной стадии развития.

2. Машинная бюрократия характеризуется ограниченной горизонтальной децентрализацией с высокой горизонтальной и вертикальной специализацией, со стандартизацией работ и значительной формализацией поведения. Группирование осуществлено по функциональному признаку при широкой норме управляемости на нижних уровнях управления. Такая форма структуры обычно встречается в организациях крупных размеров на патиентной и виолентной стадиях развития.

3. Профессиональная бюрократия характеризуется развитой горизонтальной децентрализацией с высокой горизонтальной специализацией, со стандартизацией навыков и слабой формализацией поведения. Группирование осуществлено и по функциональному, и по рыночному признаку при широкой норме управляемости на нижних уровнях. Такая форма обычно присуща организации малых размеров.

4. Дивизионалъная структура характеризуется ограниченной вертикальной децентрализацией с горизонтальной и вертикальной (между отделениями и штаб-квартирой) специализацией, со стандартизацией результатов и сильной формализацией поведения внутри подразделения. Группирование осуществлено по рыночному признаку при широкой норме управляемости на верхнем уровне и узкой — на нижнем уровне. Такая форма свойственна крупным организациям на виолентной стадии развития. Здесь диверсификация порождает дивизионализацию.

5. Адхократия характеризуется выборочной децентрализацией с высокой горизонтальной специализацией (малые проектные команды). Вместо стандартизации — взаимное приспособление и слабая формализация поведения. Группирование осуществлено и по функциональному, и по рыночному признаку при узкой норме управляемости на всех уровнях организации. Такая форма органической структуры зачастую встречается в организациях на эксплерентной и патиентной стадиях развития.

6. Миссионерская организация характеризуется полной децентрализацией. В ней ключевым координирующим механизмом выступают стандартизация (или согласование) норм и единая идеология при низкой специализации и слабой формализации поведения. Группирование осуществлено по рыночному признаку. По своей природе организация — бюрократическая.

Исследователи в области менеджмента прилагают усилия к тому, чтобы расширить представление о связях между структурообразующими элементами и результативностью, эффективностью и другими критериями функционирования системы. Установление зависимости затрудняется не только сложностью самих связей, но и трудностью оценивания организационной структуры в целом. В настоящее время для оценки структуры предложено использовать три «измерения», или три качественные оценки: формализацию, централизацию и сложность [16]. Дадим определение каждой из них.

Формализация — конкретизация описания способов и результатов работы путем широкого использования стандартов, письменных инструкций, методик, правил и отчетности. Стандартизации подлежат рабочие процессы, результаты, навыки и нормы. Формализации способствуют высокая специализация труда и группирование однородных функций. В итоге она позволяет осуществить развернутое делегирование полномочий и расширить норму управляемости. Отношения между параметрами структуры и степенью ее формализации представлены в табл. 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Отношение между характеристиками рациональности и параметрами структуры [16]

Гипотеза: чем старше и крупнее организация, тем более формализованным будет ее поведение (Г. Минцберг).

Централизация — наивысшая мера сосредоточения власти в одном центре. Тогда низшая мера сосредоточения власти в одном центре — децентрализация. Параметры, которые приводят к высокой мере централизации, приведены в табл. 2.1.1.

Оценка структуры с позиции ее сложности представляется трудной и неоднозначной задачей. Сложную структуру, как и сложную систему, можно охарактеризовать многими специальными оценками: многомерностью, многообразием возможных форм связи элементов, многокритериальностью, многообразием природы элементов, многоплановостью задач и др. Например, высокая сложность (табл. 2.1.1) определяется высоким разделением труда, неоднородностью функций, узкой нормой управляемости и высоким делегированием полномочий.

К определению сложности структуры можно подойти и с позиции оценки рациональности «горизонтальной дифференциации» как количества организационных единиц на одном уровне и «вертикальной дифференциации» — как количества уровней в организации. Для оценки такой модели потребуется исследовать движение различного характера потоков, используя при этом правила построения рациональных потоков, например исключение пересекающихся, петлевых, холостых потоков.

Введение качественных характеристик организационной структуры ставит перед исследователем следующие задачи:

1) найти зависимость между управляющими параметрами структуры и ее качественными характеристиками;

2) найти зависимость между качественными характеристиками и системными параметрами организации.