- •Основы токсикологии

- •© Кафедра хтиэ, 2001 г. ©н.Г. Андреева, 2001

- •1. Предмет, задачи и методы промышленной токсикологии

- •1.1.Введение

- •1.2.Взаимодействие организмов в окружающей среде

- •1.3.Функции хемомедиаторов

- •1.4.Хемосфера

- •1.5.Токсичность. Стандарты качества окружающей

- •1.6.Адаптация организма к факторам окружающей среды

- •2. Токсикология. Классификация. Характеристики ядов

- •2.1.Классификация отравлений

- •2.2.Направления развития токсикологии

- •2.3.3Адачи промышленной токсикологии

- •2.4.Методы промышленной токсикологии

- •2.5.Промышленные яды и их классификация

- •2.6.Метаболизм чужеродных соединений

- •2.7.Гомеостаз и химическая патология

- •2,8.Общая характеристика и основные проявления действия промышленных ядов

- •2.9.Элементы токсикометрии и критерии токсичности

- •I, II, ш, гу - различные зоны токсичности веществ Рисунок 5 - Кривые "доза - эффект" для веществ а, ь,

- •3. Общие закономерности, определяющие поступление, транспорт, распределение и выделение ядов из организма зл.Сведения о биологических мембранах

- •3.2.Пути поступления ядов в организм

- •3.2.1. Всасывание из дыхательных путей

- •3.2.3. Проникновение в организм ядов через кожу

- •3.5.Механизм детоксикации

- •3.7.Превращения ядовитых соединений в организме

- •3.8.Выведение ядов из организма

- •3.9.Динамические аспекты прогностической токсикологии

- •4. То ксикоки н етика

- •4.1.Взаимодействие яда и организма

- •4.2.Методы токсикокинетики

- •4.3.Параметры токсикокинетики

- •4.4.0Сновные токсикокинетические зависимости

- •4.5.Накопление в организме веществ при их периодическом вдыхании

- •4.6.Накопление веществ при их превращениях в организме

- •4.7.Изменение содержания вещества при попадании его внутрь организма

- •4.8.Кинетика токсического эффекта

химически действующие, нарушающие газообмен в крови и тканях (СО, синильная кислота),

Раздражающие - вызывают раздражение слизистых оболочек дыхательных путей или легких.

Летучие наркотики - действуют на нервную систему после поступления в кровь:

наркотические вещества, не обладающие ясно выраженным последствием (закись азота, углеводороды жирного ряда,эфиры),

в-ва, оказывающие вредное действие на внутренние органы (галогенопроизводные жирного ряда),

в-ва, действующие на кровеносную систему, (ароматические углеводороды),

в-ва, действующие на нервную систему (алкоголи, сернистые соединения жирного ряда),

органические соединения азота, действующие на кровь и кровообращение (анилин, нитробензол).

Неорганические и металлоорганические соединения, обладающие различного типами действиями (ртуть, свинец, фосфор).

Все вещества делят на:

Реагирующие - вступают в биохимические реакции и подвергаются превращениям в организме. Токсическое действие может быть обусловлено как самим соединением, так и продуктами его превращения (бензол).

Нереагируюшие - выводятся из организма в том же виде (углеводороды жирного ряда).

Различают:

По поражаемости:

нейротропные,

гепатотропные,

нефротоксические,

кардиотоксические,

яды крови.

По специфическому действию:

аллергены,

тератогены,

мутагены,

супермутагены,

канцерогены (сильные, слабые, средние).

Пп степени опа'-нпгти (классы):

- чрезвычайно опасные (Be, Cd, Pb, Hg, Tl),

- высоко опасные (Sb, As, Ba, Se),

- умеренно опасные (Cr, Ag, Al),

- мало опасные (Cu, Fe, Mn, Zn, №, Ge, Sr, Rb, Cs).

Пп ягрегатному состоянию:

газы,

пары,

аэрозоли.

Другие классификации:

Группа промышленных растворителей.

Ядохимикаты (пестициды):

инсектициды,

акарициды,

гербициды,

фунгициды.

2.6.Метаболизм чужеродных соединений

Вещества, поступившие в организм, под влиянием ферментов под- вепгаются различным превращениям. Процесс превращения поступив- шж^органюм^еществ называется метабшщмом, или биощнсф*

а вещества, образующиеся при этих превращениях - ^

Белки, жиры, углеводы, витамины, поступившие в ор« являются свойственными организму. Они служат источником энергш или являются структурными элементами для создания клеток тканей и т^Г двойственные организму вещества подвергаются метаболизму с помощью специфических ферментных систем, обеспечивающих жизнь

веществ в него могут поесть вещества, которые не свойственны организму. Они не обеспечивают энергией все нуждающиеся в ней формы жизнедеятельности и не превращаются вкомпоненты клеток и тканей. В

ЭТИ вещества могут нарушать нормальные процессы метаболизма белков, жиров и др., вызывать отравления и даже смерть.

Преобладающее число метаболитов являются менее токсичными, чем чужеродные вещества, из которых они образовались. Метаболиты легко выводятся из организма.

2.7.Гомеостаз и химическая патология

Результатом взаимодействия химических веществ с живыми системами является нарушение равновесия организма с внешней средой ( нарушение гомеостаза). Понятие гомеостаза отождествляется с относительным "постоянством внутренней среды" и устойчивостью основных физиологических функций организма. Болезнь по своей биологической сущности представляет собой проблему гомеостаза, нарушения его механизмов и путей его восстановления.

Всякий ответ, направленный на восстановление нарушенного равновесия, считается гомеостатической реакцией, а химические вещества, приводящие к нарушению этой реакции, относят к дисгомеостати- ческим факторам. Фармакологические средства выступают в качестве корректоров гомеостатических процессов.

Химические вещества, как возмущающие факторы внешней среды, попадая в организм, нарушают "химическую чистоту" внутренней среды и приходят в соприкосновение с "первым эшелоном" защиты - гомеоста- тическими механизмами детоксикации. Преодоление этого противодействия становится невозможным, когда количество ксенобиотика и скорость его поступления превышают детоксикационные возможности организма.

Поскольку детоксикация осуществляется в биомембранах, необходимым условием ее эффективности является ее целостность, нарушение которой приводит к прорыву ксенобиотика во внутриклеточную среду.

Вмешиваясь в молекулярные механизмы функционирования биохимических систем (рецепторов, ферментов, биологических мембран), химические агенты изменяют нормальные процессы клеточного и тканевого гомеостаза, что приводит к функциональным нарушениям на соответствующих первичных уровнях.

В случае достижения критического сдвига первичных нарушений в патологический процесс вовлекаются сопряженные биологические системы, при этом нарушения становятся более распространенными и значительными (вторичные нарушения гомеостаза).

Развитие патологического процесса складывается:

- торможение активности АХЭ (пусковой биохимический механизм),

гиперхолинергический сдвиг (избирательный физиологический эффект),

токсический стресс (неспецифический защитный механизм),

гипоксия (лидирующий патогенетический механизм),

нарушения клеточного метаболизма (дистрофические изменения).

При анализе токсичности любого яда применятеся системный подход, исходящий из принципа оценки преобладающего действия яда на ту или иную систему. Следует учитывать, что сила, отклоняющая параметры данной функции от нормального уровня и сила сопротивления этому отклонению нарастают непропорционально, причем вторая превышает первую.

В процессе интоксикации вазомоторный центр на гипоталамиче- ском уровне получает два типа сигналов: быстродействующий сигнал по возмущению и медленно действующий сигнал по отклонению. Оба сигнала направлены на компенсирование негативных холинергических нарушений на периферии и на некоторое время стабилизируют работу системы.

Существует три уровня регулирования гомеостаза: низший - определяет постоянство основных физиологических параметров и обладает достаточной автономностью,

средний - осуществляет адаптивные реакции в связи с изменениями внутренней среды организма,

высший - обеспечивает изменение вегетативных функций и поведения организма в соответствии с условиями внешней среды.

Таким образом, важной особенностью нарушения гомеостаза при воздействии химических веществ является повреждающее влияние на различные механизмы регулирования гомеостаза и оно становится ведущим патогенетическим механизмом химической патологии в соответствии с рисунком 4.

Характер токсического нарушения гомеостаза в значительной степени определяется тем, какие гомеостатические механизмы оказались вовлеченными в патологический процесс в результате прямого или опосредствованного действия. Действие яда может быть охарактеризовано не только по принципу органотропности, системности, но и в плане превалирующих нарушений гомеостаза, степень нарушения последнего может иметь прогностическое значение.

Мопеку-

Клеточный Органно- Организ- лярный системный

менный

Рисунок

4

Уровни

патологических изменений Исход

А

Таблица 1 - Выраженность нарушений гомеостаза

Степень токсического воздействия |

Состояние гомеостаза |

Подпороговая доза |

Полностью компенсированный гомеостаз без существенных отклонений |

Пороговая доза |

Субкомпенсированный гомеостаз |

Минимально токсическая доза |

Существенные отклонения отдельных сорон гомеостаза |

Минимально смертельная доза |

У части животных общие экстремальные сдвиги |

Смертельная доза |

У всех животных общие экстремальные сдвиги, несовместимые с жизнью |

Таким образом:

Химические агенты являются "возмущающими" факторами внешней среды. Вмешиваясь в молекулярные механизмы функционирования биологических систем, они нарушают нормальный ход метаболизма, что приводит к сдвигам гомеостаза на клеточном и тканевом уровнях (первичные нарушения гомеостаза)

Степень нарушения гомеостаза зависит от интенсивности и продолжительности действия химического фактора

При достижении критического уровня первичных сдвигов гомеостаза в точке приложения действия химического вещества в патологический процесс вовлекаются сопряженные биологические системы (вторичное нарушение гомеостаза)

Для многих токсических веществ характерно непосредственное повреждающее влияние на физиологические механизмы гомеостаза на первичных уровнях регуляции

Анализ нарушений гомеостаза при острых отравлениях позволяет выявить "пусковые" и "лидирующие" патогенные факторы (механизмы)

Отдельные типы и клинические формы химической патологии могут быть классифицированы в зависимости от характера превалирующих нарушений гомеостаза

Коррекция нарушений гомеостаза возможна путем воздействия на различные уровни его регулирования средствами терапии

В случае хронического течения интоксикации нарушения гомеостаза носят компенсаторный характер и появляется относительная устойчивость (толетарность) к повторным воздействиям

Одним из важных механизмов гомеостаза является детоксика-

ция

Поскольку любой вид адаптации осуществляется путем включения механизмов гомеостаза, состояние последних должно учитываться в профилактической токсикологии.

2,8.Общая характеристика и основные проявления действия промышленных ядов

Действие яда при прочих равных условиях определяется его концентрацией в организме.

Если токсический эффект не является местным (т.е. развивающимся до всасывания яда в кровь), то он определяется концентрацией яда на месте приложения, величина которой зависит от процессов:

- всасывания,

распределения,

превращения,

выведения яда.

Эти процессы в значительной степени определяют результат взаимодействия между ядом и организмом и лежат в основе специфической стороны проявления токсического эффекта.

Для большинства промышленных ядов можно предположить, что ответная реакция следует непосредственно за адсорбцией чужеродных веществ на рецепторе и длится до тех пор, пока яд на нем остается.

Рецептор (предложен Эрлихом) - определенный участок крупных молекул. Одной из разновидностей рецепторов являются ферменты.

Взаимодействие с тем или иным рецептором клетки обусловлено проявлением специфического токсического действия ядов.

Наиболее простым пониманием биологического эффекта как результата взаимодействия химических агентов с рецепторами организма является представление о нем как о максимальном эффекте, когда все рецепторы реагируют с поступившим в организм веществом, т.е. эффект от циркуляции яда в организме пропорционален поверхности рецепторов, занятой молекулами этого вещества ("простая оккупационная теория Кларка").

Любое химическое вещество для того, чтобы проявить биологическое действие, должно обладать:

сродством к рецепторам ( степень притяжения вещества к рецепторам, которая измеряется величиной обратной диссоциации комплекса яд-рецептор)

сродственной активностью

Однако для развития эффекта важно не только количество токсического агента, но и время, в течение которого последний оказывает свое воздействие.

W=C*t или C*t=const, где W - величина эффекта (Wirkung - действие); С - концентрация яда; t - время воздействия.

Все яды могут быть разделены на две принципиально различные группы:

концентрационные.действие которых зависит главным образом от концентрации, а не от времени (летучие наркотики, местноанесте- зирующие вещества),

хроноконцентрационные. токсический эффект которых существенно зависит от времени воздействия (фосген, и яды, оказывающие действие на обмен веществ и на ферментные системы).

Следует подчеркнуть, что количественное соотношение между тремя рассмотренными переменными отражает лишь дозу вещества, поступившего в организм. Поступление же ядов в организм и их накопление зависят от особенностей организма и свойств воздействующего вещества. Накопление ядов определяется через

"емкость" организма для исследуемого яда,

соотношений скоростей поступления, превращения и выделения их из организма.

2.9.Элементы токсикометрии и критерии токсичности

ядов

Изучение зависимости между количеством яда и его эффектом (доза-эффект) лежит в основе токсикологических исследований и проводится в экспериментах.

Все дозы или концентрации ядов, вызывающих тот или иной эффект (гибель животных,время наступления "бокового положения") при воздействии на организм условно делят на

смертельные (DL, CL),

несмертельные (DE, СЕ).

Смертельной дозой принято обозначать количество вещества, поступившего в организм и вызвавшего гибель животных

DLo, DL]6, DL5o, DL84, DL10o (аналогично и для CL).

Индекс показывает процент погибших животных.

Критерии DL0 и DL100, т.е. дозы, не вызывающие гибели ни одного животного или всех, не несут удовлетворительной информации о токсических свойствах исследуемых веществ. Более определенную информацию несет пятидесяти процентная доза и ее используют для сравнительной оценки токсичности различных веществ.

Количество яда, вызывающего тот или иной эффект , выражается либо в мг/мЗ, мг/л , либо в мг/кг, мл/кг веса животных. Такой способ удобен для практики, хотя химические соединения вступают в реакции с биомолекуламй в молярных соотношениях. Поэтому теоретически более правильно выражать показатели в молярных единицах.

Зависимость между концентрациями (дозами) действующих веществ и эффектом может быть графически выражена в виде кривых "доза - эффект".

В большинстве случаев - это S - образная кривая в соответствии с рисунком 5.

Это означает, что на кривых имеются участки, для которых небольшие изменения концентрации вызывают существенное нарастание эффекта, и участки, для которых значительные изменения концентраций приводят к слабому изменению эффекта.

Из рисунка 5 видно, что порядок расположения веществ по токсичности в зоне величины DL50 оказывается

В то же время процент гибели животных в зонах других доз будет

иным:

в зоне 1 а>Ь>с в зоне 2 Ь>а>с в зоне 4 с>Ь>а,

Т.о. если судить о токсичности веществ по какой-либо величине эффекта при введении определенной дозы, то полученный результат может оказаться иным. Если оценивать токсичность веществ по величине дозы, вызывающей определенный процент гибели животных, то в зависимости от величины эффекта расположение веществ в порядковой шкале также может измениться.

Кривые "доза-эффект" могут выражаться также в виде гиперболы, экспоненциальной кривой или параболы.

Теоретический смысл S - образных кривых большинство авторов объясняют биологической вариабельностью. Вместе с тем существует мнение, что эти кривые отражают не только различия отдельных особей в чувствительности к тому или иному яду, но также и зависимость между концентрацией токсического вещества на месте его приложения и особенностями его фиксации биологическим субстратом.

%

гибели животных

1

II

III

А

r

/

в

и дозы

следующим

Ь>с>а

I, II, ш, гу - различные зоны токсичности веществ Рисунок 5 - Кривые "доза - эффект" для веществ а, ь,

имеет также определенное значение в выяснении возможного механизма токсического эффекта.

Величины смертельных доз и концентраций рассматривают как показатели абсолютной токсичности яда. Величина, обратная абсолютному значению дозы - степень ядовитости.

Степень токсичности - 1/DL50, 1/CL50, 1/DLI6 и т.д.

Таблица 2 - Классификация вредных веществ по степени токсичности

Показатели |

Классы токсичности |

|||

Чрезвыч. токсичные |

Высокотоксичные |

Умеренно- токсичные |

Малотоксичные |

|

DL50 (внутрь), мг/кг CL50, мг/л DL50 (на кожу), мг/кг |

|

15 - 150 0,5-5 100-500 |

151 - 1500 5-50 500-2500 |

|

При установлении класса токсичности по критериям острой токсичности одно и то же вещество может быть отнесено к различным классам, что зависит от пути введения яда в организм (Таблица 2).

Из других характеристик токсичности часто используются

порог однократного действия - С^,,, D,^ - минимальная доза или концентрация, вызывающая при однок ратном воздействии изменение избирательных интегральных или специфических показателей, характеризующих состояние жизнедеятельности организма;

зона однократного токсического действия - Z] - интервал между верхним и нижним параметрами токсичности позволяет судить о диапазоне доз, расположенном между смертельной концентрацией и порогом однократного действия. Численная величина выражается отношением среднесмертельных концентраций к порогу однократного действия;

mtn

Чем уже зона и меньше величина СШ1Л, тем больше возможность острого отравления и наоборот

зона хронического действия - Zchr - в профилактической токсикологии величины зон (Z, и Zcbr). применяются с указанием их реальных границ или хотя бы нижних границ, т.к. одна и та же зона может иметь место при совершенно разных уровнях токсичности (Таблица 3).

Таблица 3 - Классификация опасности химических соединений по

зонам

Классы опасности |

Cmim МГ/Л |

Z |

Чрезвычайно опасные 1 Высоко опасные 2 Умеренно опасные 3 Мало опасные 4 |

<0,01 0,01-0,1 0,11-1,0 >1,0 |

<6 6-18 18,1-54 >54 |

коэффициент опасности внезапного острого ингаляционного отравления - КОВОИО

коэффициент возможности ингаляционного отравления -

КВИО применяется для количественного выражения эффективной токсичности как отношение

КВИО = ^~ CLX

КВИО

Таблица

4-Классификация степени опасности ядов

по величине

Классы

опасности

Значение

КВИО

1

>

10000

2

9999-1000

3

999-100

4

<100

Для

оценки опасности работы с химическими

веществами важно также иметь представление

об условиях, приводящих к созданию

токсических концентраций (вентиляция,

герметичность оборудования, способность

веществ к испарению и д.).

Эффективная

токсичность вещества является функцией

многих и непостоянных факторов.

Предсказать

степень реальной опасности соединений

в производственных условиях можно

с помощью

термодинамической активности А

А=С/С0

где

С - концентрация паров вещества при

токсическом эффекте, С0 - максимально

достижимая концентрация паров

вещества при данных условиях в случае

полного насыщения.

Термодинамическая

активность = или < 1.

Обратная

ей величина 1/А>1 (эквивалентно двухфазной

токсичности).

Физический смысл термодинамической активности - относительная насыщенность среды данным токсическим веществом при данном токсическом эффекте.

Обратная величина численно соответствует показателю, во сколько раз насыщающая концентрация вещества больше его концентрации, вдыхание которой приводит к отравлению.

Чем больше отстоит действующая концентрация от насыщающей, тем больше возможность ингаляционного отравления и наоборот.

3. Общие закономерности, определяющие поступление, транспорт, распределение и выделение ядов из организма зл.Сведения о биологических мембранах

Поступление в организм, распределение между органами и тканями, метаболизм и выделение посторонних для организма веществ требует их проникновения через ряд биологических мембран. Все мембранные системы организма имеют в основном общее строение и аналогичные функциональные свойства.

Для того, чтобы химическое вещество могло попасть в кровяное русло, оно должно пройти через одну или несколько полупроницаемых мембран.

Предложено три механизма проникновения чужеродного вещества через мембраны:

пассивная диффузия через мембрану

фильтрация через мембранные поры

с помощью "переносчика"

Мембраны представляют собой структуры, образованные белково- фосфолипидкыми комплексами, обладающие ограниченной проницаемостью для тех или иных соединений. Они пропускают внутрь клетки питательные вещества и продукты обмена этих веществ из клеток наружу.

К липидам относятся жиры и воски (сложные эфиры жирных кислот с длинной углеводородной цепью и высокомолекулярных одноатомных спиртов), нерастворимые в воде, но растворимые в органических растворителях. Молекулы мембранных липидов на одном конце содержат полярные группы (например - СООН), обладающие гидрофильными свойствами, а на другом - длинные углеводородные цепи,

обладающие гидрофобными свойствами.

Мембрана состоит из двух белковых слоев, один из которых обращен в сторону цитоплазмы, другой - наружу, заключающих слой двойного липида в соответствии с рисунком 16. Толщина каждого слоя порядка 2-3 нм.

Вода

вне клетки

Рисунок

6

цепи обращены внутрь и образуют непрерывную углеводородную фазу, а гидрофильные группы липидов направлены наружу. На поверхности мембраны находятся олигосахариды, полимеры, различные моносахариды.

В клеточных мембранах имеются микроскопические щели (поры, каналы). Мембраны и поры имеют определенные электрические заряды.

Известно несколько механизмов переноса ядовитых веществ через мембраны в клетки.

Первый тип мембран - препятствуют прохождению ионов и пропускают нейтральные молекулы(в зависимости от их липофильных свойств) по законам диффузии (этанол, ацетон, фенол, бензол, толуол, нитробензол, ароматические амины, хлороформ, дихлорэтан, ЧХУ, синильная кислота, сероуглерод, газообразные соединения,со держащие хлор, серу, азот,фосфор, мышьяк).

Путем диффузии в клетки переносятся вещества, имеющие более крупные молекулы (белки и др.). Они проникают в клетки через крупные поры в мембранах или путем пиноцитоза, когда мембрана образует впя- чивание и как бы полностью обволакивает крупную молекулу, которая в виде пузырька переносится через мембрану внутрь клетки.

Мембраны второго типа. Для большинства полярных молекул и некоторых ионов клеточные мембраны непроницаемы. Однако некоторые из них проникают внутрь клетки в виде комплексов. Эти комплексы образуются при взаимодействии молекул веществ с молекулами "переносчика" (транспортной системы), входящего в состав мембраны. Переносчиками могут быть ферменты, специфические белковые компоненты мембран и др. Образующиеся комплексы растворяются в мембранах и легко диффундируют через них в клетки. Проникнув в клетку, эти комплексы расщепляются и при этом освобождается полярное вещество (глюкоза - в эритроциты крови).

Мембраны третьего типа. Через эти мембраны осуществляется активный (под действием энергии метаболизма) перенос, когда молекулы или ионы переходят из среды с меньшей концентрацией в среду с большей концентрацией.

При активном переносе молекула лабильно соединяется с переносчиком. который претерпевает химические превращения. В результате химической реакции по одну сторону мембраны переносчик видоизменяется и приобретает определенное сродство к веществу или иону, подлежащему переносу. Затем видоизмененный переносчик присоединяет к себе молекулы подлежащих переносу веществ, образовавшиеся комплексы проникают через мембрану и затем распадаются и освобождаются переносимые ими вещества. Переносчик переходит через мембрану в свободном состоянии или в виде комплекса с другим веществом.

Активный транспорт играет важную роль в выведении веществ с желчью и через почки.

Системы активного переноса характеризуются строгой специфичностью. Они переносят растворенное вещество только в одном направлении (в клетку или из клетки).

Мембраны четвертого типа отличаются мозаичным строением. Они состоят из липидных цилиндров и белковых ячеек и имеют поры, через которые свободно проникают молекулы воды и анионы небольшого размера. Они не пропускают катионы, т.к. поры имеют положительный заряд. В этих мембранах имеются и поры , пропускающие молекулы неэлектролитов, с увеличением размеров которых уменьшается пропускная способность мембраны.

Действие токсических веществ, вступивших в контакт с клетками организма, проявляется при их взаимодействии с рецепторами.

Рецепторы - содержащиеся в клетках, реакционноспособные структуры.

Рецепторами могут быть воспринимающие раздражения нервные окончания или специализированные нервные клетки, реагирующие на определенные изменения в окружающей среде( рецепторы, воспринимающие болевые раздражения, холод, тепло, звуковые и световые колебания).

Токсическое действие ядовитых веществ зависит от наличия в биоорганических структурах рецепторов, представляющих собой группы атомов или молекул, способных взаимодействовать с ядовитыми веществами, поступившими в организм. Функции рецепторов могут выполнять сульфгидрильные, гидроксильные, карбоксильные, аминные и фосфорсодержащие группы белковых и других жизненно важных соединений в организме. Свойствами рецепторов могут обладать аминокислоты, нуклеиновые кислоты, ферменты, витамины, гормоны и др.

В зависимости от химического строения и свойств ядовитых веществ и соответствующих им рецепторов прочность химической связи между ними может быть различной. Взаимодействие рецепторов с ядовитыми веществами может осуществляться за счет образования ковалент- ных, ионных, ион-дипольных, водородных связей и сил Ван-дер-Ваальса. Прочность связей убывает в перечисленном ряду.

В ряде случаев рецепторами могут быть специфические участки клеток определенных органов.

Некоторые вещества, вызывающие состояние наркоза, влияют не на отдельные функциональные группы в молекулах белковых веществ или липидов, а на всю клетку.

Избирательная токсичность - способность некоторых токсичных веществ селективно повреждать определенные клетки, не затрагивая других, даже если они находятся в непосредственном контакте друг с другом.

3.2.Пути поступления ядов в организм

3.2.1. Всасывание из дыхательных путей

Всасывание ядовитых соединений через дыхательную систему относится к наиболее быстрому пути поступления в организм. Это объясняется как большой поверхностью легочных альвеол (100-120 м2), гак и непрерывным током крови по легочным капиллярам в соответствии с рисунком 7.

1

- ядро и цитоплазма клетки альвеолярного

выстилающего эпителия; 2 - тканевое

пространство (межтканевая щель); 3 -

эндоплазматическая базальная мембрана;

4 - невакуолизированная альвеолярная

клетка; 5 - эпителий базальной мембраны;

6 - цитоплазма капиллярного эндотелия;

7 - ядерная клетка эндотелия; 8 - ядро

эндотелиальной

клетки

Рисунок 7

Альвеолы образованы сплошным слоем чрезвычайно тонкого эпителия, расположенного на лишенной структуры базальной мембране, обшей для двух соседних альвеол. Воздухоносная часть альвеол покрыта выстилающим комплексом, который сострит из двух слоев - мукоидной и липидной пленок, в последней плавают альвеолярные макрофаги.

Общий барьер воздух/кровь можно схематически представить в следующем виде:

липидная пленка,

мукоидная пленка,

слой протоплазмы альвеолярных клеток,

базальная мембрана эпителия, в отдельных участках сливающаяся с базальной мембраной капилляров.

Между альвеолами имеются участки межуточной ткани.

Всасывание летучих соединений происходит уже частично в верхних дыхательных путях и трахее. Однако большинство таких веществ наиболее полно всасываются в легких. Проникновение летучих веществ в организм происходит по законам диффузии.

С вдыхаемым воздухом в дыхательные пути могут проникнуть аэрозоли. 80-90% крупных частиц в аэрозолях (диаметром 1-2 мкм) задерживается в верхних дыхательных путях, а в альвеолярную область поступает 70-90% частиц диаметром 1-2 мкм и меньше.

Поступившие в дыхательные пути нерастворимые в воде частицы удаляются с мокротой, а растворимые аэрозоли могут всасываться всей поверхностью дыхательных путей. Часть этих веществ со слюной попадает в желудок.

3.2.2. Поступление ядов в организм через рот

Яды, поступившие в организм через рот, могут всасываться как во рту, так и в соответствующих отделах пищевого канала. Наиболее интенсивно абсорбция протекает в тонком кишечнике благодаря большой поверхности и обильного кровоснабжения.

Вещества, всасывающиеся в кровь из слизистой оболочки полости рта, не подвергаются воздействию желудочного и кишечного соков. Они не поступают непосредственно в печень, как это происходит после всасывания их из желудка и кишок. Слизистой оболочкой рота всасываются цианиды, никотин, фенол, растворы некоторых веществ также могут проникать в организм через слизистую полости рта.

Значительно большее число ядовитых веществ, поступивших в организм через рот, всасываются в желудке и тонкой кишке. Скорость всасывания веществ, поступивших в пищевой канал, зависит от их физических и химических свойств, рН содержимого желудка и кишок. Ядовитые вещества кислотного и основного характера всасываются в пищевом канале в виде недиссоциированных молекул.

рН желудочного сока приблизительно равен единице. При этом значении рН подавляется диссоциация поступивших в желудок кислот. В результате этого вещества кислотного характера находятся в виде недиссоциированных молекул, которые хорошо всасываются в желудке. К таким веществам относятся барбитураты, которые под влиянием кислой среды желудочного сока переходят в кислотную форму, практически не диссоциирующую при рН=1. В желудке также всасываются молекулы многих недиссоциированных веществ, а также липидофильные вещества.

Органические вещества основного характера (алкалоиды, их синтетические аналоги и многие амины) под влиянием кислой среды желудочного сока превращаются в хорошо диссоциирующие соли. Поэтому органические вещества основного характера не всасываются в желудке.

Содержимое тонкой кишки имеет рН=5,07-7,07. При этом значении рН большинство алкалоидов, их синтетические аналоги и другие вещества основного характера находятся в виде недиссоциированных молекул, которые хорошо всасываются в тонкой кишке. Кроме того, в тонкой кишке, как и в желудке, всасываются липидорастворимые вещества.

3.2.3. Проникновение в организм ядов через кожу

Кожа является одним из возможных путей поступления ядов в организм.

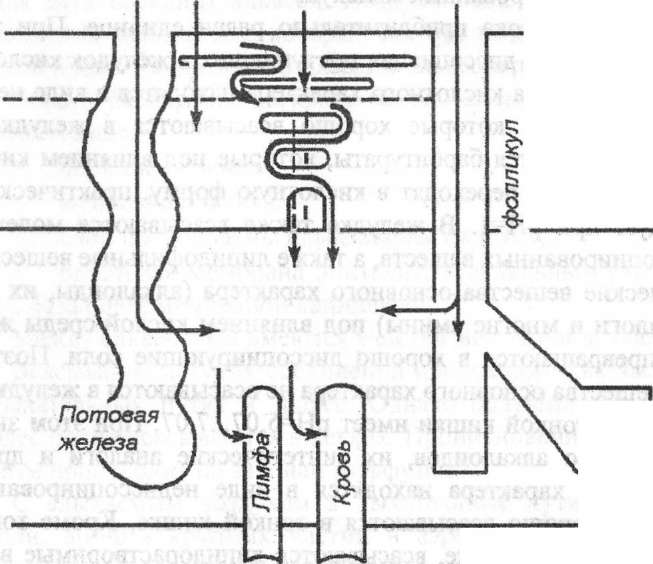

Существуют три пути проникновения через кожу различных веществ:

через эпидермис,

через волосяные фолликулы,

через выводные протоки сальных желез в соответствии с рисунком 8.

Эпидермис можно рассматривать как липопротеиновый барьер, через который быстро проходят только газы и растворимые в липидах вещества. Водорастворимые вещества проникают через кожу только в незначительных количествах. Проникновению водорастворимых веществ в организм препятствует жировой слой, образующийся на поверхности кожи в результате секреторной деятельности сальных желез.

ю

I ?

I

I

с о

а <§

CD

г

I

Потенциальную опасность представляют вещества, обладающие значительной растворимостью в воде (крови), т.к. второй фазой является эвакуация проникших соединений из дермы в кровь.

Через кожу легко проникают никотин, тетраэтилсвинец, хлорпро- изводные углеводородов, хлорсодержащие ядохимикаты, ароматические амины, углеводороды жирного ряда (от С6 до Сш), мелкоизмельченные соли таллия, ртути и других металлов. При механическом повреждении кожи, ожогах увеличивается проникновение ядовитых веществ через кожу.

3.2.4. Другие пути проникновения

Парентеральное поступление ядов в организм. При парентеральном введении ядов (путем инъекции под кожу, в мышцы, вену, серозные полости и т.д.) они минуют пищевой канал и поступают в кровь. Статистика показывает, что такие отравления встречаются редко.

роговой

шиповатый

базальный

Сальная

железа J

Подкожная

жировая железа

Рисунок

8

отравления плода этиловым спиртом, хлорсодержащими ядохимикатами, солями тяжелых металлов и др.

Ядовитые вещества могут также поступать в организм через влагалище, прямую кишку и некоторыми другими путями.

З.З.Транспорт, распределение ядов в организме

Независимо от пути проникновения в организм токсические вещества попадают в ток крови. При этом различные ядовитые соединения и образующиеся из них метаболиты транспортируются в различных формах. В каждом органе количество циркулирующей крови и содержащегося в ней яда зависит от кровоснабжения этого органа. Через сердце, легкие, мозг и печень протекает значительно больше крови и содержащихся в ней ядов, чем через другие органы.

Ядовитые вещества из кровеносных капилляров поступают во внеклеточное пространство, а затем, через мембраны, проникают в клетки.

Большинство токсических веществ в различных органах и тканях распределяются неравномерно. Распределение веществ в организме зависит от их физических и химических свойств, от растворимости в воде, жирах и других липидах, диссоциации, состава и функциональных особенностей органов и тканей.

Хорошо растворимые в липидах токсические вещества (анестетики, снотворные, седативные вещества, хлорсодержащие органические инсектициды), хорошо проникающие через биологические мембраны, быстро и селективно распределяются в богатых липидами, хорошо снабжаемых кровью органах и тканях (головной и костный мозг).

Распределение поступивших в организм веществ, хорошо растворимых в липидах, зависит от количества жиров и других липидов в соответствующих органах и тканях.

Неэлектролиты накапливаются преимущественно в тканях, сорб- ционная емкость которых наибольшая для данных веществ.

Неэлектролиты, метаболически относительно инертные и обладающие хорошей липоидорастворимостью, накапливаются во всех органах и тканях. При этом в первой фазе поступления яда в организм определяющим будет кровоснабжение органа, которое лимитирует достижение равновесия кровь/ткань (динамическое равновесие). В дальнейшем основным фактором, влияющим на распределения яда, станет сорбцион- ная емкость органа (статическое равновесие).

Растворимые в липидах яды медленно выводятся из организма и медленно превращаются в нем.

Для липоидорастворимых веществ наибольшей емкостью обладает жировая ткань и органы, богатые липидами (костный мозг, семенники). Для многих липоидорастворимых веществ жировая ткань является основными депо, удерживающим яд как на более высоком уровне, так и в течение более длительного времени, чем прочие органы. При этом длительность сохранения ядов в жировом депо определяется их физико- химическими свойствами. В остальных органах летучие неэлектролиты распределяются примерно одинаково.

Барбитураты (теопентанол, геопентал) вначале поступают в головной мозг, а затем переходят в плазму, из которой поступают в органы и ткани, богатые липидами.

Например, нереагирующие неэлектролиты частично растворяются в жидкой части крови, частично проникают в эритроциты, где сорбируются на молекуле гемоглобина. Для многих чужеродных для организма соединений известно связывание с белками плазмы (альбуминами). Характер связи определяется сродством соединения к белкам и осуществляется ионными, водородными и Ван-дер-Ваальсовыми связями. Белки обладают исключительной способностью к комплексообразованию с металлами. Связывание их с белками осуществляется через активные группы последних (СООН, NH2 и др.). Для некоторых металлов имеет значение транспорт с клетками крови (эритроцитами). Например, 90-99% мышьяка и свинца в крови содержится в эритроцитах.

Барьеры кровь/мозг и кровь/спинномозговая жидкость являются типичными липопротеиновыми мембранами, через которые легко проникают липоидорастворимые неэлектролиты со скоростью, пропорциональной коэффициенту распределения масло/вода.

В результате неравномерного распределения ядовитых веществ в организме они могут локализоваться (отлагаться) в соответствующих органах и тканях. В жировой ткани депонируются жирорастворимые яды (органические растворители, хлорпроизводные углеводородов). В костной ткани отлагаются свинец, барий, фтор и др.

Антибиотики тетрациклинового ряда обладают сродством к зубной и костной ткани, в которых они накапливаются после поступления в организм.

Аминозин локализуется в головном, а бензол - в костном мозге. В коже откладываются золото и серебро. Висмут, ртуть, мышьяк накапливаются в органах и тканях, богатых белками, содержащими сульфгид- рильные или другие ракционноспособные функциональные группы.

Ртуть накапливается в почках, вызывая в них некротические изменения.

Ионы кальция и некоторых других элементов связываются с гукополисахаридами и мукопротеидами, содержащимися в межклеточ- [ой жидкости. Эта жидкость составляет примерно 1/5 часть массы чело- !ека (человек массой 70 кг содержит около 14 литров межклеточной и жоло 28 литров внутриклеточной жидкости).

Металлы имеют тенденцию накапливаться в тех же тканях, где они юрмально содержатся как микроэлементы, равно как и органах с интенсивным обменом веществ (печень, почки, эндокринные железы).

Многие тяжелые металлы, достигая клетки, фиксируются на клеточной мембране, нарушая жизнедеятельность клетки.

Растворимые и хорошо диссоциирующиеся соединения металлов (свинец, бериллий, барий, уран, торий), накапливаются преимущественно в костной ткани.

Грубодисперсные коллоиды металлов избирательно задерживаются печенью, селезенкой, костным мозгом.

Любые формы ртути и кадмия накапливаются в почках из-за сродства металлов к SH-группам ткани почек.

Хром, ванадий, марганец, кобальт, никель, мышьяк, селен равномерно распределяются во всех органах.

Место локализации некоторых токсических веществ зависит от характера отравления. При остром отравлении ртуть и мышьяк локализуются в печени и почках, а при хроническом - в ногтях, костях и в нервной ткани.

ЗЛСвязывание ядов в организме

Большинство поступивших в организм ядов с белками, липопро- теидами, форменными элементами крови образуют комплексы или химические соединения. Прочность образовавшихся в организме комплексов или соединений зависит от природы веществ и от типа связей в комплексах.

При взаимодействии ядов с белками и др. веществами, находящимися в организме, между реагирующими соединениями могут образовываться ковалентные, ионные, водородные, ионно-дипольные, диполь- дипольные связи. Прочность их убывает в перечисленном ряду.

Комплексы, образующиеся при взаимодействии ядов с белками или др. веществами организма, обычно не транспортируются через биологические мембраны. Если связывание яда обратимое, то в организме устанавливается равновесие между связанной и несвязанной формами яда.

3.5.Механизм детоксикации

Растения

В настоящее время помимо природных стрессов современные растения подвергаются стрессам, которые создает им человек. Они возникают в результате использования в сельском хозяйстве различных пестицидов, загрязнения атмосферы отходами промышленного производства и выхлопными газами.

Растения обладают способностью справляться с подобными стрессами и выживают несмотря на наносимый им вред.

Такая способность обусловлена присутствием в растительных клетках эффективной системы детоксикации чужеродных соединений.

Растения могут запасать токсин в своих клетках в нетоксичной связанной форме.

Ключевым процессом в детоксикации органических веществ у растений является образование глюкозида, которое протекает с участием фермента гликозилтрансферазы в присутствии в качестве кофактора уридиндифосфатглюкозы. Этот путь отличается от основного пути детоксикации у животных, для которого характерно образование глюку- ронида или этерифицированного сульфата.

Однако цель у растений и животных общая - инактивировать токсин и довесить его до растворимого состояния, с тем чтобы в дальнейшем изолировать в клеточных вакуолях или, в случае животных, вывести из организма с мочой.

Фенольные или азотистые группировки детоксицируются прямым путем с образованием глюкозида.

Составной частью детоксикации могут служить реакции окисления, декарбоксилирования, метилирования, ацилирования или образования сложных эфиров.

Иногда вместо конъюгации с глюкозой происходит конъюгация токсина с аминокислотой.

Животные

Пагубные эффекты растительных токсинов тесно связаны с их дальнейшей судьбой in vivo. Большинство веществ, по-видимому, подвергается метаболизму в тканях животных. Такой метаболизм является частью процесса детоксикации и представляет собой попытки животного организма удалить потенциально вредные вещества.

Метаболиты, преимущественно жирорастворимые, могут образовывать конъюгаты, в результате чего они становятся водорастворимыми

и нетоксичными. В организме животного либо уже имеется достаточно развитая система детоксикации, либо она индуцируется повышенным содержанием токсина в рационе. В конечном итоге токсин выводится из организма в безвредной форме с мочой и калом. Токсичность растительного вещества может отражать просто нарушение какой-либо стадии процесса детоксикации данного органического соединения.

Основной задачей при детоксикации в тканях животных является солюбилизация липофильнога соединения с последующим выведением его из организма в водорастворимой форме в соответствии с рисунком 9.

Ферменты

Ферменты

фазы 2

Метаболит

Коньюгаг

Токсин

Коньюгаг

Токсин

Метаболит-

фазы

1

Экскреция

(моча,

желчь)

Ферменты

фазы 2

Рисунок 9

Для осуществления этого процесса ткани животных располагают набором ферментов (ферменты фазы 1), превращающих исходный токсин в метаболит, способный образовывать кнъюганты с сахаром или анионом сульфата.

На второй стадии детоксикации происходит конъюгация или с непосредственно введенным соединением, если в его структуре имеется соответствующее место для этого, или с метаболитом реакции, катализируемой ферментами фазы 1.

Конечная стадия процесса - это выведение токсина с мочой или желчью, причем то, какой из этих путей экскреции является главным, обусловлено размером молекулы экскретируемого вещества. Соединения с двумя шш более ароматическими или насыщенными кольцами, как правило, обнаруживаются в желчи, и прежде чем выйти с фекалиями, они проходят через печень.

Кишечная флора также воздействует на их метаболизм. Например, флавоноиды разрушаются при участии кишечных бактерий и выводятся в виде небольших ароматических фрагментов.

В печени млекопитающих могут накапливаться пирролизидные алкалоиды, и это может привести к их гибели.

Накопление естественных продуктов в организме растительноядных насекомых - обычное явление. При этом могут накапливаться как безвредные флавоны и каратиноиды, так и растительные токсины.

В последнем случае такое накопление имеет значение в естественном отборе, особенно если для защиты от животных в организме насекомого сохраняется или накапливается ядовитый алкалоид.

З.б.Возможные пути воздействия и факторы, влияющие

на отравление

Множество химических веществ поступает в разнообразные объекты ОС или используется в различных целях, поэтому совершенно различные контингенты населения могут подвергаться риску их воздействия.

Скорость абсорбции:

наиболее быстрая абсорбция вещества имеет место при ингаляции,

менее быстрая при введении в желудок,

наименьшая при кожных аппликациях.

Эта закономерность может быть нарушена физико-химическими свойствами и микросредой сорбирующей поверхности.

Локализация места действия часто является определяющей при воздействии яда на организм.

Для оценки местных реакций вещества со специфическими рецепторами адсорбирующего органа применяются:

морфологические тесты:

раздражение,

воспаление,

отек ткани;

функциональные тесты:

биохимическое действие вещества,

рефлекторное действие вещества,

бронхоспазматическое действие вещества.

Путь введения вещества определяет орган и физиологическую систему, на которых в первую очередь наблюдается или выявляется действие вещества при наименьших дозах.

Особо чувствительные группы населения: лица очень молодого и пожилого возраста.

У первых естественные защитные механизмы еще не завершили свое развитие, у вторых - восстановительные процессы в клетках отличаются меньшей активностью.

Лица, страдающие

ишемической болезнью сердца, чувствительны к окиси угле-

эода;

сердечно-легочной недостаточностью к атмосферным загрязнениям;

астмой - на фотоокислители.

Факторы окружающей среды использовать для прогнозирования возможного изменения эффектов у человека при действии химических веществ.

Поскольку абсорбция, распределение, метаболические превращения, выведение и реакции взаимодействия с соответствующими рецепторами зависят от различных химических реакций, обусловленных температурными условиями, можно предположить, что температура должна существенно влиять на токсичность химических веществ.

Однако, изменение температуры может вызвать изменение физиологических показателей: вентиляции легких, циркуляции крови, соединение воды в организме, промежуточный метаболизм, ограничивающих скорость абсорбции, отложения и действия токсических веществ.

3.7.Превращения ядовитых соединений в организме

Метаболизм чужеродных веществ в организме идет в основном по пути окисления и восстановления.

Кроме того, большое распространение имеют синтетические реакции: связывание с белками, аминокислотами, глюкуроновой и серной кислотами.

В большинстве случаев ядовитое соединение подвергается последовательным реакциям, завершением которых являются синтетические реакции конъюгации.

Начальная фаза метаболизма может существенно отразиться на токсических свойствах соединений - активность вещества может быть усилена или ослаблена.

Реакцию конъюгации можно рассматривать как истинную деток- сикацию многих ядов.

Органические соединения

Микросомальное окисление - подвергаются разнообразные по строению органические липоидорастворимые соединения. В основе лежит гидроксилирование:

восстановленный никотинадениндинуклеотидфосфат (НАДФ.Н2) превращает кислород в активную молекулярную форму

активированный кислород в присутствии различных гидроксилаз гидроксилирует чужеродное соединение

Микросомальное восстановление - под действием ферментов печени

Немикросомальные реакции окисления,восстановления и гидролиза

Реакции синтеза и конъюгации - в результате первичных реакций биотрансформации ядовитые соединения могут приобретать активные группы (OH,COOH,NH2, SH и др), способствующие дальнейшей реакции конъюгации с легко доступными эндогенными субстратами. Конъюгирование приводит к образованию более полярной молекулы, легко выделяющейся с мочой. Образование конъюгатов - сложный биохимический процесс, в основе которого лежит активирование эндогенного субстрата при участии специфических в каждом случае ферментов.

Глюкуроновая конъюгация наиболее универсальна (под

действием глюкозы)

Сульфатная конъюгация общая для млекопитающих

Метилирование играет существенную роль в обмене веществ

Ацеллирование

Синтез меркаптуровых кислот

Металлы

В отличие от органических соединений металлы и их соединения, попадая в организм, многократно могут менять свою форму.

Любые металлы большую часть пребывания в организме существуют в виде комплексов с белками. Эти комплексы депонируются и подвергаются действию аналогичных реакций.

3.8.Выведение ядов из организма

Токсические вещества, поступившие в организм, оказывают определенное действие, а затем выделяются из организма в неизменном виде или в виде метаболитов. Основными пугями выведения токсических веществ или метаболитов из организма являются почки, печень, легкие, кишки. Некоторые вещества и их метаболиты могут выводиться несколькими путями, но один из них всегда преобладает.

Выделение из организма как органических ядов, так и металлов происходит обычно двух - или трехфазно. Это связано с разной формой циркуляции и депонирования яда:

в первую очередь удаляются соединения, находящиеся в неизменном виде или очень рыхло связанные с биологическими компонентами (лигандами),

затем происходит выделение фракции яда,находящейся в клетках в более прочно связанной форме,

ив последнюю очередь покидает организм яд из постоянных тканевых депо.

Почки являются одним из основных органов, через которые выделяются из организма многие токсические вещества и их метаболиты. Через почки выделяются хорошо растворимые в воде соединения, чем меньше молекулярная масса этих соединений, тем легче они выводятся. Диссоциированные лучше выводятся, чем неионизированные соединения.

Выделение выполняется двумя разными механизмами:

пассивной фильтрацией,

активным транспортом.

При пассивной фильтрации в почечных клубочках образуется ультрафильтрат, который содержит неэлектролиты в той же концентрации, что и в плазме. В почечных канальцах неэлектролиты, хорошо растворимые в липидах, путем пассивной диффузии могут проникать в двух направлениях: из канальцев в кровь и из крови в канальцы. Выделение летучих неэлектролитов с мочой незначительно.

Количественной характеристикой почечного клиренса является концентрационный индекс:

концентрация в моче

К —

концентрация в плазме

(К принимает значения для:

метановых углеводородов - 0,1;

хлорированных углеводородов - от 0,11 до 1;

кетонов - 1,05 - 1,34;

одноатомных спиртов -1-1,3 (этанол -1,3)).

На выделение слабых органических кислот и оснований из организма влияет рН мочи, от чего зависит их диссоциация.

Липофильные вещества почти не выделяются из организма почками. Однако большинство метаболитов этих веществ являются растворимыми в воде и поэтому могут выводиться с мочей.

Скорость выделения отдельных ядовитых веществ с мочей может уменьшаться вследствие связывания их с белками плазмы.

Печень играет важную роль в выведении , именно в ней происходит метаболизм большинства токсических веществ, выделение которых с желчью зависит от размера молекул и молекулярной массы. Высокомолекулярные соединения выделяются с желчью в виде конъюгатов, некоторые из которых подвергаются разложению гидролитическими ферментами желчи.

Токсические вещества и их метаболиты, образовавшиеся в печени и поступившие с желчью в кишки, а затем снова всосавшиеся в кровь, выделяются почками с мочой.

Легкие являются главным органом выведения из организма летучих жидкостей и газообразных веществ, имеющих большую упругость паров при температуре человеческого тела. Эти вещества легко проникают из крови в альвеолы через их мембраны и выделяются из организма с выдыхаемым воздухом, (эфир,ацетон,бензол,бензин). Одним из метаболитов является и оксид углерода.

Первоначальная скорость выделения газов и паров определяется их физико-химическими свойствами: чем меньше коэффициент растворимости в воде, тем быстрее происходит выделение той части яда, которая находилась в крови и органах.

Затягивается выделение фракции яда, депонированной в жировой ткани. Учитывая, что жировая ткань человека составляет около 20% от его веса, количество содержащегося в жире неэлектролита может быть значительным.

Кожа ряд ядовитых веществ выводится из организма через потовые железы (мышьяк, соли тяжелых металлов,бромиды, иодиды, этанол, ацетон и др.). Выделяемые через кожу количества указанных веществ относительно незначительно.

Молоко кормящих матерей может содержать выводимые из организма этанол, ацетилсалициловую кислоту, барбитураты, кофеин, морфин, никотин.

Коровье молоко может содержать отдельные пестициды и некоторые токсические вещества, которыми обрабатывают растения, поедаемые животными.

3.9.Динамические аспекты прогностической токсикологии

Целью Олюбой программы оценки токсичности веществ является прогноз:

биологического эффекта на основании физико-химических констант,

изменения функции клетки или органной системы на основании реакции с микромолекулами,

необратимых последствий обратимых изменений,

значимости отдельных измеряемых показателей для оценки общего здоровья и выживаемости исследуемого организма,

действия на особей одного вида животных на основании опытов с животными другого вида,

частоты возникновения эффекта в большой популяции на основании исследований на небольших выборках.

Все эти прогнозы должны быть построены на количественных зависимостях изучаемых эффектов от дозы и скорости или режима введения дозы, что может быть связано с вероятным количеством и видом использования химических веществ или характером их распространения в ОС.

Исследуемые животные подвергаются воздействию ряда доз вещества, а общее состояние организма исследуется аналогично клинической медицине. При всестороннем подходе использование данных позволяет успешно предупреждать возникновение заболеваний, вызываемых химическим веществом.

Замена этого метода ускоренным тестированием не может быть оправданной без тщательной проверки их надежности.

ЗЛО. Факторы, влияющие на токсичность веществ

Токсичность - это способность вещества наносить вред организму. Это неотъемлемое, постоянное свойство молекулы, зависящее от ее химической структуры. И мы не можем ничего поделать с токсичностью вещества,кроме того, чтобы узнать об этом его свойстве. [Horace Gerarde]

Природа или характер токсического действия, присущего данному химическому веществу, зависит в значительной степени от функциональной группы или групп, входящих в молекулу вещества.

Знание реакций, в которые могут вступать эти группы с реакцион- носпособными группами критических эндогенных биохимических компонентов, дает возможность прогнозировать характер ожидаемого токсического действия.

Оценка токсичности на основании аналогии с химическими родственными веществами требует большого объема информации и чревата ошибками. Даже незначительные различия в химической структуре могут сопровождаться значительными изменениями в токсичности.

Знание химической структуры необходимо для предварительного прогноза характера и места токсического действия и для выбора метода анализа при определении концентрации вещества в тканях (экстракция).

Стабильность химического вещества при различных рН и его фотохимические свойства - условия хранения до введения его экспериментальным животным.

Коэффициент распределения в смеси "органический растворитель - вода" и рН являются важными при определении абсорбции и распределения вещества в живом организме, то есть липофильная природа соединений позволяет прогнозировать их биологическую активность.

Степень ионизации органического соединения влияет на его способность к проникновению через липидные мембраны.

Неионизированная липидорастворимая форма органического соединения наиболее легко проникает через биологические мембраны.

Данные о размере, форме и плотности частиц важны для изучения ингаляционной токсичности аэрозолей, так как эти факторы обуславливают место отложения вещества, а также скорость и механизм очищения респираторного тракта.

Размер частиц вещества, введенного через рот в виде суспензии, может заметно влиять на токсичность вещества.

Давление паров вещества важно при воздействии его на организм человека ингаляционным путем (то есть легкость образования паров вещества при его твердом или жидком состояниях).

Химическое связывание или адсорбция на макромолекулах пищи может заметно изменять скорость и степень поглощения исследуемого вещества в желудочно-кишечном тракте; в отдельных случаях биологически активные группы исследуемого вещества могут нейтрализоваться компонентами пищи.

Наличие или отсутствие примесей:

- наблюдаемый биологический эффект обусловлен или видоизменен присутствующими микропримесями, что приводит к ошибке в оценке токсичности изучаемого токсичного продукта;

4. То ксикоки н етика

4.1.Взаимодействие яда и организма

Ядовитое действие поступившего в организм вредного вещества возникает только тогда, когда яд достигает точки своего приложения.

Яд взаимодействует с рецептором. При этом разные яды взаимодействуют с различными рецепторами.

Поражаются:

ферменты, действие которых обратимо или необратимо блокируется токсическим соединением,

пути проведения нервных импульсов,

участки мембран жизненно важных клеток или их органелл, которые оккупируются молекулами вредного вещества, в результате чего нарушается мембранная проницаемость и т.д.

У некоторых ядов есть несколько точек приложения, т.е. они могут взаимодействовать с несколькими видами рецепторов, именно поэтому наблюдаются основной и побочный токсические эффекты.

Токсикокинетика - область изучения кинетики прохождения ядов через организм, включая сюда процессы их поступления, распределения, метаболизма и выделения.

4.2.Методы токсикокинетики

Экспериментальная разработка токсикокинетических задач предусматривает определение концентрации вещества и (или) его метаболитов в различные интервалы времени в различных биосредах: крови, плазме, моче, выдыхаемом воздухе, тканях.

Поэтому все те методы анализа, которые используются для определения чужеродных веществ в организме вши отдельных биосредах, составляют и арсенал токсикокинетики (фотометрия, спектрометрия, полярография, хроматография, флуорометрия, метод меченых атомов, атомная абсорбционная спектрометрия, и др., с помощью которых возможно количественное определение конкретных промышленных ядов в биосубстратах.)

Ко всем этим методам предъявляется требование достаточно высокой чувствительности, поскольку попадающие в организм вещества, тем более их метаболиты, реально всегда присутствуют в относительно малых концентрациях.

Токсикокинетические процессы удобно изображать графически в координатах: концентрация (или количество вещества) и время в соответствии с рисунком 10.

л

с,

Рисунок

10

зависимости от времени. Они имеют вспомогательное значение.

В этой модели отражен тот факт, что соединение поступает в организм, а затем выделяется как в неизменном виде (В), так и в виде метаболитов (М) в соответствии с рисунком 11.

А |

Организм |

|

|

|

Внешная

среда

В

М

Рисунок 11

Другим примером подобной модели является схема перемещения веществ в организме в соответствии с рисунком 12:

Математическими моделями могут считаться любые математические выражения, которые описывают процессы перемещения и метаболизма веществ в организме.

Когда рассматривается достаточно обобщенный процесс или когда система, имитирующая организм, просто математические модели бывают сравнительно несложными и чаще всего сводятся к экспоненциальным выражениям с небольшим числом параметров. Решение этих уравнений, т.е. отыскание значений их параметров, не представляет трудностей и может быть выполнено с помощью счетной техники. При их сложности требуется привлечение ЭВМ.

Для построения математической модели процесса прохождения вещества через столь сложную систему, какой является живой организм, его схематизируют. Допускают, что плазма крови, основные органы и ткани являются гомогенными и изотропными. Тогда организм можно представить как систему, состоящую из конечного числа частей, каждая из которых имеет определенные физико-химические свойства, все части при этом различаются между собой.

Кинетика распределения вещества между частями системы, состоящей из N частей, как без учета, так и с учетом возможности метаболизма в некоторых из них, поддается математическому расчету, причем тем более простому, чем меньше N.

Разделение моделей на три указанные группы условно. Наиболее универсальными являются математические модели, однако им не хватает наглядности. Графические модели слишком общи, обычно к ним надо применять математический аппарат. В итоге модель получается комбинированной.

4.3.Параметры токсикокинетики

Поступление в организм чужеродных химических соединений , их распределение между органами и тканями и последующее выделение происходят по законам диффузии, с учетом различной емкости биофаз.

Кинетика диффузионных процессов и метаболизм веществ описываются экспоненциальными законами и носят название кинетики первого порядка:

C=^C0(l-e"k1) -для накопления вещества в соответствии с рисунком 10,

Рисунок

12

IgC

96

48

100

4

2

У У

Рисунок

14

50

т

Т

т

Для практического использования уравнения выделения вместо концентрации (С) удобно иметь дело с количеством вещества (М), отчего вид уравнения не меняется. Исчезновение вещества из организма может происходить и метаболизмом, при этом вид уравнения остается прежним.

Если уравнение выделения прологарифмировать:

lgc = lgc.-£t,

'V

то зависимость примет линейный вид в координатах IgC -1 в соответствии с рисунком 14.

Основными параметрами экспоненциальных выражений, определяющими развитие процессов во времени, являются постоянные к и х. Зная численные значения этих постоянных для того или иного соединения и биологической системы, можно легко рассчитать его концентрацию в системе в любой момент времени. Для этого потребуется только знание начального содержания вещества, которое может быть определено экспериментально или просто задано.

В случае же накопления нужно будет иметь еще представление о величине X.

Постоянные к и х имеют размерность обратную времени. Их физический смысл:

х - показывает, какая часть от имеющегося в биологической системе количества вещества выделяется за каждую единицу времени,

к - является постоянной частью от максимально возможного количества вещества в биологической системе, накапливающейся в каждую единицу времени.

С к и х тесно связаны периоды полувыделения и полунасыщения.

Период полувыделения (Т) является промежутком времени, в течение которого выделяется половина от находящегося в биологической системе вещества.

Пользуясь уравнением выделения:

С 1

— = С0е"т или <ГГ=-.

2 2

Логарифмируя последнее равенство, имеем хТ=1п2=0,693, отсюда х=0,693/Т Т=0,693/х

Величина Т может быть легко найдена графически (рис. 14).

Предпочтительнее пользоваться прямолинейными графиками ввиду возможности их интер- и экстраполяции, а также большей точности при графических манипуляциях.

Аналогично можно рассчитать и период полунакопления.

Часто пользуются терминами "биологическое полусуществование", "время полужизни", "период полусуществования", означающими время, в течение которого из организма исчезает половина вещества. При этом не имеет значения, за счет каких процессов происходит его исчезновение. Оно может быть связано с выделением вещества одним или несколькими путями, с его расщеплением, связыванием и т.д. Это понятие чисто физиологическое, которое характеризует систему организм- вещество.

Используется понятие кажущийся объем распределения вещества в организме (V). Эта величина является фиктивным объемом, который занимало бы вещество в организме в состоянии равновесия при условии его равномерного распределения:

V_W-M, С,

где W - количество вещества в организме, мг; С - его концентрация в той ткани, через которую вводится объем распределения, мг/мл (например, плазмы); V - в мл по данным определения вещества в плазме.

Концепция объема распределения позволяет избежать трудностей, связанных с различным количественным содержанием вещества в различных тканях организма при состоянии равновесия. Введение V позволяет исключить из рассмотрения X, - коэффициенты распределения вещества между различными тканями, которые определить трудно.

Объем распределения характеризует способность вещества проникать в различные ткани тела, связываться с биологическими компонентами и откладываться в каких-либо областях организма.

Если диффузионное равновесие введенного в кровь вещества устанавливается в течение нескольких минут, то определение V не представляет затруднений. С этой целью через несколько минут после внутривенной инъекции определенной дозы вещества надо сделать несколько последовательных определений его концентрации в крови. Полученные цифры дадут возможность построить график в полулогарифмических координатах. Его прямолинейность будет говорить о диффузионном равновесии. Экстраполяция графика до пересечения с ординатой даст величину С0, что будет вполне достаточным для расчета V по уравнению

V= Доза/С

Другой способ расчета V требует определения вещества в моче и плазме, но исключает необходимость быстрого установления равновесия:

С, '

где W - количество введенного вещества, М, - его количество, выделенное в мочу к моменту t, С, - концентрация в плазме в момент t.

Числитель соответствует количеству вещества в организме в момент t.

Пример

Через t ч после внутривенного введения 2 г вещества его концентрация 0.62 г. Рассчитаем

V-(2000-620)/0,06=23000 мл.

На основании V следует практическое заключение: объем распределения многих веществ у взрослых людей равен 14 л, что соответствует среднему объему внеклеточной воды, при условии проникновения веществ внутрь клеток он может увеличиться до 42 л - средний объем всей жидкости в теле человека.

Между периодом полувыделения выводящихся с мочой соединений и объемом распределения существует связь:

V

Т = 1п2 — К

где К - почечный клиренс, который рассчитывается из концентраций вещества в плазме (Си.,) и моче (С„) и объема мочи, выделившейся за 1 минуту (v):

K=CMv/Cm

Численная величина приведенных параметров является основным объектом исследования в токсикокинетике и характеризует процесс прохождения вещества через организм.

Численные значения параметров токсикокинетики являются величинами статистическими (зависят от явлений: автоингибирования, ферментативной индукции, изменения проницаемости мембран, насыщения рецепторов), а их определение должно производиться с учетом возможного влияния биологических процессов.

4.4.0Сновные токсикокинетические зависимости

Экспоненциальные зависимости (предыдущий раздел) справедливы в случае представления организма как одночастевой системы.

Поступление веществ в организм при вдыхании их паров зависит от ряда физиологических параметров организма:

альвеолярная вентиляция,

остаточный объем легких,

толщина и проницаемость для вещества альвеолярной мембраны,

скорость легочного кровотока,

минутный объем сердца,

общее количество крови,

масса легочной ткани,

коэффициенты распределения вещества между воздухом и тканью легких,

между воздухом и кровью,

между кровью и разными тканями тела,

объем, кровоснабжение, диффузионные параметры каждой ткани и др.

Все эти показатели при условии их постоянства входят в величину постоянной накопления к. Если же они меняются в процессе накопления вещества, то к также меняется, и накопление следует не по экспоненциальному, а более сложному закону.

Разные индивидуумы одного и того же вида имеют, как правило, различающиеся между собой физиологические параметры. Эти различия ведут к вариабельности к даже при проведении совершенно одинаковых опытов, но на различных особях.

4.5.Накопление в организме веществ при их периодическом вдыхании

Такое накопление имеет место в условиях периодической работы в загрязненной атмосфере.

При этом процесс работы сопровождается поступлением чужеродных веществ в организм и накоплением, а в период отдыха вещества выделяются из организма в соответствии с рисунком 15.

Рисунок

15

Из

рисунка видно, что если за время отдыха,

ежедневного или в течение выходных

дней, не успевает выделиться все

поступившее в организм вещество,

то происходит его постепенное накопление.

При

условии, что кинетические параметры

поступления и выделения вещества

известны, (определяются экспериментально)

возможно рассчитать его концентрацию

в организме для любого момента времени.

Например, его содержание в конце любого

рабочего дня р (0 <р<а, где а - число

рабочих дней в неделе), принадлежащего

(т+1) неделе, можно получить из уравнения:

ЛС0(

1-е-а)[1-е-р(1г+лг}]

ЛС0

(1 - е" )[1 - e'a{k,+zr)

]

~ 1 -

e'(t,+ZT) + 1

- e'(i>+zr) Х

1 е . р-Р" . e<p-»z*

1 _ £-1«й+(<>-1 )2Т+*П

Хотя это уравнение и громоздко, воспользоваться им несложно. Оно значительно упрощается, если положить р=а, т.е. для конца рабочей недели, и тем более, если предположить, что все периоды отдыха равны, т.е. Г= и аш=п.

4.6.Накопление веществ при их превращениях в организме

Таких соединений подавляющее большинство.

I

к

с

и 2 с

к + х

Из уравнения видно, что предел накопления зависит, помимо кон- [ентрации в ОС и коэффициента распределения, от отношения величин юстоянных накопления и расщепления, что можно видеть при t-»oo.

Ход накопления определяется экспоненциальным законом с по- тоянной, равной сумме постоянных накопления и расщепления.

Т.е. насыщение биологической системы реагирующим веществом гроисходит быстрее, чем подобным же по всем физико-химическим свойствам, но нереагирующим в соответствии с рисунком 16.

Рассмотрим три частных случая:

1. Накопление происходит значительно быстрее расщепления

к»х Тогда величиной х можно пренебречь по сравнению с к и уравнение примет вид

С=АС0(1-ек') Получили уравнение для нереагирующих веществ.

2. Постоянные накопления и расщепления равны

к~х

Заменив в этом случае к на х, имеем:

С = ±ЛС0С 1-е-1*)

Устремив t-»oo получим предел, к которому будет стремиться концентрация вещества

Предел в этом случае в 2 раза меньше, чем в случае нереагирую- щего вещества (при тех же X и С0), достигается же он в 2 раза быстрее.

3. Расщепление происходит значительно быстрее, чем накопление

к«х

Тогда

кЛС0

С = (1-е ),

х

при t->00,

С-»-ЛС0

X

Следовательно, накопление вещества в биологической системе и в этом случае имеется, но егб верхняя- граница низка, тем ниже, чем меньше к по сравнению с х. В пределе же эта граница стремится к 0.

Очевидно, что для расщепления вещества необходимо предварительное его накопление, хотя бы в незначительном количестве. При этом скорость распада вещества, измеряемая количеством распадающихся в единицу времени молекул, будет тем больше, чем больше общее содержание вещества. При некоторой концентрации скорость распада уравновешивается со скоростью поступления, что определяет насыщение биологической системы.

4.7.Изменение содержания вещества при попадании его внутрь организма

Обозначим количество яда индексом D. Соединение будет всасываться в кровь с постоянной к. Из крови оно тотчас же начнет выделяться за счет дальнейшего распределения и различных процессов элиминации. Положим суммарную постоянную выделения равной х в соответствии с рисунком 17.

График изменения содержания вещества в крови является в случае разбираемой задачи величиной суммарной, отражающей одновременное течение обоих указанных процессов.

Рисунок

17

Y,=D(l-ek'),

а выделение (2) - законом ^

Y2=Dex',

и принимая во внимание одновременность протекания обоих провесов, можно вывести математический закон, характеризующий факти- [еское изменение концентрации соединения в крови. Этот вывод требует гепользования дифференциального и интегрального исчисления.

Результат его таков:

х-к

Эта модель является математической формой суммарного графика на рис.15. Из графика видно, что в некоторый момент времени W содержание вещества в крови достигает максимального значения. Определение этого момента представляет практический интерес.

Найти t^ не сложно:

1 , к

=7—1п~ к-х х

При подстановке W в модель процесса получим величину наибольшего подъема содержания вещества в крови:

(

Y =D —

max

Простейшим случаем освобождения организма от яда является его экспоненциальное выделение. Такое освобождение может встречаться только тогда, когда яд не изменяется в организме и выделяется только одним путем.

В противном случае общая картина исчезания яда из организма усложняется.

Освобождение несколькими независимыми путями: с мочой, с выдыхаемым воздухом, путем метаболизма и др.

Если таких путей два, то процесс можно представить в виде

х>

-►Б

->В

А - количество вещества в организме.

Б и В - количества вещества, элиминированные этими путями с

ПОСТОЯННЫМИ Х| и х2.

В данном случае модель выделения такова:

А =Аое(х,+х2)' А0 - начальное содержание вещества в организме. Роль постоянной выделения играет сумма постоянных выделения по двум независимым путям.

Очевидно, что в случае трех или более независимых путей выделения, модель усложняется за счет увеличения суммы постоянных элиминации, но принципиально не изменится. Выделение метаболита

Условия: вещество А с постоянной к превращается в один метаболит М, который с постоянной х выводится одним путем (с мочой) в соответствии с рисунком 18:

М-^В

В данном случае имеют место два последовательных процесса. Первый из них определяется экспоненциальной закономерностью. Скорость второго является суммарной величиной, складывающейся из убыли метаболита и его образования из предшественника А. Выделение метаболита при этом следует уравнению: кА

M = -е-)

х-к

А0 - начальное содержание вещества в биологической структуре. Очевидно, что выделенное с мочой количество метаболита В в каждый момент времени будет равно:

В=А0-(А+М),

понятно, с соблюдением стехиометрии метаболизма. На рисунке 18 даны графики изменения А, М, В при условии, что А0=ЮОО мг, к=0,7 ч"1, х=0,1 ч"1

ления соответствует максимальной скорости процесса. Эта максимальная скорость достигается в момент t^, равный , 2,3 х

L gI' пшх =3'2чаш

4.8.Кинетика токсического эффекта

Эта проблема пока разработана недостаточно. Созданы некоторые теоретические модели протекания во времени токсического эффекта, но они не сопоставлены с фактическим материалом из-за его отсутствия.

Основной вопрос - это вопрос связи реакции организма на воздействие токсического вещества с концентрацией вещества в биологических средах организма.

Обычно принимается, что токсическое действие зависит от наличия яда в рецепторе и это действие носит пороговый характер. Т.е., если количество яда в рецепторе меньше некоторой пороговой величины, токсический эффект отсутствует.

Важен также вопрос о кинетике действия яда, подвергающегося детоксикации.

Требует разработки задача о кинетике эффекта при повторных поступлениях яда в организм. Другой тип задачи - обоснование соотношения между количеством яда в организме, скоростью его выделения и длительностью токсического эффекта.

Примером уже используемой теории является соотношение между кинетикой выделения вещества и уменьшением его биологического действия.

Рассмотрим наиболее обычный случай, когда биологический эффект определяется самим веществом, а не его метаболитами. Сила биологического действия вещества I чаще всего изменяется линейно с логарифмом его содержания в организме С, что может быть выражено уравнением прямой линии, широко распространенным в фармакологии:

I=m\gC+i

где, m,i - постоянные; m - наклон прямой в координатах I, lgC; i - обычно отрицательно.

Пусть уменьшение содержания вещества в организме следует кинетике первого порядка, что является обычным. Логарифмический вид этой зависимости:

IgC.lgC.-^,

Рассмотрим совместно эти два уравнения. Подстановка lgC из первого уравнения во второе дает:

xm

l

или 1 = 1.

t

2,3

Вновь полученное уравнение является уравнением нулевого порядка. Оно показывает, что уменьшение биологической активности с течением времени, по мере экспоненциального удаления его из организма, является линейным.

Следовательно, снижение содержания вещества в организме экспоненциально, а снижение его биологического действия линейно, т.е. идет с постоянной скоростью.

Настоящий вывод находится в противоречии с частным утверждением, что изменение биологического действия с течением времени параллельно концентрации вещества или его содержанию в организме.

Уравнение демонстрирует функциональную связь интенсивности токсического действия с постоянной выделения. Из уравнений также вытекает, что время, необходимое для уменьшения максимальной интенсивности действия, наполовину увеличивается по мере увеличения концентрации.

Совместное рассмотрение фармакологического процесса (выделения вещества из организма) и токсикологического явления (интенсивности биологического действия) приводит к новому результату.

В противоположность фармакологическим нормам, по которым время биологической полужизни не зависит от концентрации (дозы) вещества, время токсикологической полужизни (под углом зрения силы эффекта) находится в прямой от нее зависимости.

Оценка токсичности высокоочшценных образцов может не позволить обнаружить токсическое действие загрязняющих примесей, присутствующих в коммерческих образцах.