- •Кафедра строительного производства строительные материалы Учебно-методический комплекс

- •Кафедра строительного производства

- •Строительные материалы Учебно-методический комплекс

- •Кафедра строительного производства

- •Рабочая программа дисциплины «строительные материалы»

- •Направление подготовки: 270100 «Строительство»

- •Дополнения и изменения в рабочей программе на 200__/200__уч.Г.

- •Пояснительная записка к рабочей программе учебной дисциплины «Строительные материалы»

- •7.1. Разделы дисциплины и виды занятий

- •7.2. Содержание разделов дисциплины

- •Тема I. Введение

- •Тема 2. Строение и свойства материалов

- •Тема 3. Материалы и изделия из природного камня

- •Тема 4. Керамические материалы и изделия

- •Тема 5. Стекло и плавленые изделия

- •Тема 6. Неорганические вяжущие вещества

- •Тема 7. Металлические материалы и изделия из них

- •Тема 8. Бетоны и бетоноведение

- •Тема 9. Технология сборных железобетонных изделий и конструкций

- •Тема 10. Строительные растворы

- •Тема 11. Автоклавные материалы и изделия

- •Тема 12. Композиционные материалы и изделия

- •Тема 13. Материалы и изделия из древесины

- •Тема 14. Органические вяжущие вещества и материалы на их основе

- •Тема 15. Полимерные материалы и изделия

- •Тема 16. Теплоизоляционные материалы и изделия

- •Тема 17. Акустические материалы

- •Тема 18. Отделочные материалы

- •7.3. Лабораторный практикум

- •8. Самостоятельная и исследовательская работа

- •11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

- •12.1. Рекомендуемая литература

- •Кафедра строительного производства Популов м.Ф. Строительные материалы

- •Лабораторная работа № 1. Определение насыпной плотности цемента.

- •Лабораторная работа № 2. Определение нормальной густоты цементного теста.

- •Лабораторная работа № 3. Определение сроков схватывания цементного теста.

- •Лабораторная работа № 4. Определение нормальной густоты гипсового теста.

- •Лабораторная работа № 5. Определение сроков схватывания гипсового теста.

- •Лабораторная работа № 6. Определение истинной плотности песка.

- •Лабораторная работа № 10. Определение зернового состава песка.

- •Лабораторная работа № 11. Определение средней плотности зерен щебня (гравия).

- •Лабораторная работа № 12. Определение насыпной плотности щебня (гравия).

- •Лабораторная работа № 14. Определение водопоглошения щебня (гравия).

- •Лабораторная работа № 15. Определение зернового состава нефракционированного гравия.

- •Лабораторная работа № 16. Определение подвижности бетонной смеси.

- •Лабораторная работа № 17. Определение плотности бетона.

- •Лабораторная работа № 18. Определение подвижности растворной смеси.

- •Лабораторная работа № 19. Определение водопоглощения керамических плиток для полов.

- •Кафедра строительного производства

- •Строительные материалы

- •Популов м.Ф.

- •Методические указания к самостоятельной работе

- •270102 «Промышленное и гражданское строительство»

- •Тема I. Введение

- •Тема 2. Строение и свойства материалов

- •Тема 3. Материалы и изделия из природного камня

- •Тема 4. Керамические материалы и изделия

- •Тема 5. Стекло и плавленые изделия

- •Тема 6. Неорганические вяжущие вещества

- •Тема 7. Металлические материалы и изделия из них

- •Тема 8. Бетоны и бетоноведение

- •Тема 9. Технология сборных железобетонных изделий и конструкций

- •Тема 10. Строительные растворы

- •Тема 11. Автоклавные материалы и изделия

- •Тема 12. Композиционные материалы и изделия

- •Тема 13. Материалы и изделия из древесины

- •Тема 14. Органические вяжущие вещества и материалы на их основе

- •Тема 15. Полимерные материалы и изделия

- •Тема 16. Теплоизоляционные материалы и изделия

- •Тема 17. Акустические материалы

- •Тема 18. Отделочные материалы

- •Формы контроля

- •Контрольная работа 1

- •Контрольная работа 2

- •Приложения

- •Конспект лекций

- •Строительные материалы

- •270102 – Промышленное и гражданское строительство

- •Разработал доцент кафедры строительного производства

- •Тема I. Введение

- •Тема 2. Строение и свойства материалов

- •Тема 3. Материалы и изделия из природного камня

- •Тема 4. Керамические материалы и изделия

- •Тема 5. Стекло и плавленые изделия

- •Тема 6. Неорганические вяжущие вещества

- •Тема 7. Металлические материалы и изделия из них

- •Тема 8. Бетоны и бетоноведение.

- •Тема 9. Технология сборных железобетонных изделий и конструкций

- •Тема 10. Строительные растворы

- •Тема 11. Автоклавные материалы и изделия

- •Тема 12. Композиционные материалы и изделия

- •Тема 13. Материалы и изделия из древесины

- •Тема 14. Органические вяжущие вещества и материалы на их основе

- •Тема 15. Полимерные материалы и изделия

- •Тема 16. Теплоизоляционные материалы и изделия

- •Тема 17. Акустические материалы

- •Тема 18. Отделочные материалы

- •Методические рекомендации преподавателю по учебной дисциплине «Строительные материалы»

- •Активизация студентов

- •Требования к преподавателю

Лабораторная работа № 16. Определение подвижности бетонной смеси.

Подвижность бетонной смеси характеризуется измеряемой в сантимет-рах величиной осадки конуса (ОК), отформованного из бетонной смеси.

Подвижность бетонной смеси с зернами заполнителя наибольшей круп-ности до 40 мм включительно определяют на стандартном конусе.

Для определения подвижности бетонной смеси с зернами заполнителя на-ибольшей крупности свыше 40 мм включительно следует использовать увели-ченный конус.

Стандартный конус представляет собой металлическую форму без дна в виде усеченного конуса.

Определение осадки конуса бетонной смеси выполняют в следующей пос-ледовательности. Конус, предварительно очищенный от схватившегося бетона и протертый влажной тканью, устанавливают на плоскую горизонтальную пове-рхность, не впитывающую влагу (например, на металлический лист или кусок линолеума). Затем через воронку конус заполняют тремя равными по высоте слоями бетонной смеси с уплотнением каждого слоя 25-кратным штыкованием металлическим стержнем диаметром 16 и длиной 600 мм с округленными кон-цами. Во время штыкования бетонной смеси конус должен быть прижат к основанию.

После укладки и штыкования последнего слоя воронку снимают и избыток бетонной смеси срезают кельмой вровень с краями конуса. Затем ко-нус строго вертикально снимают. Время, затраченное на подъем конуса, дол-жно составлять 3-7 с. Освобожденная от формы конуса бетонная смесь под действием собственной массы начинает оседать. После окончания осадки снятую форму конуса осторожно устанавливают рядом с осевших конусом бетона. На верхнее основание формы-конуса укладывают металлическую или деревянную линейку, от нижнего ребра которой другой линейкой измеря-ют осадку бетонной смеси с точностью до 0,5 см. В тех случаях, когда после снятия конуса бетонная смесь сильно деформируется (разваливается) и приобретает форму, затрудняющую определение ее осадки, измерение не выполняют и повторяют испытания на новой порции бетонной смеси. Вре-мя испытания с начала наполнения конуса и до момента измерения осадки бе-тонной смеси не должно превышать 10 мин.

Осадку конуса бетонной смеси вычисляют с округлением до 1 см как сре-днее арифметическое результатов двух определений осадки конуса из одной пробы, отличающихся между собой не более чем на 1 см при ОК = 4 см, на 2 см при ОК = 5 - 9 см, на 3 см при ОК > 10 см.

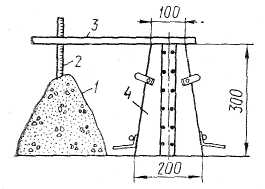

Рис. 7. Измерение осадки бетонной смеси: 1— осевший конус бетонной смеси; 2—линейка с делениями; 3 — металлическая линейка; 4 — форма-конус.

При максимальной крупности зерен заполнителя более 40 мм подвижность бетонной смеси определяют при помощи конуса высотой 450 мм с внут-ренним диаметром нижнего основания 300 мм и верхнего — 150 мм и каждый слой в форме-конусе штыкуют 5-6 раз.

Значение осадки конуса бетонной смеси приводится к значению осадки стандартного конуса умножением на коэффициент 0,67.

По степени подвижности бетонные смеси подразделяют на малоподви-жные с осадкой конуса 1-5 см, подвижные - 6-14 см и литые - более 15 см.

В том случае, когда при определении подвижности бетонной смеси осадка стандартного конуса равна нулю, смесь признают не обладающей подви-жностью и бетонная смесь должна характеризоваться жесткостью, определяе-мой по приведенной ниже методике.

Жесткость

бетонной смеси характеризуется временем

вибрации,

необходи-мым для выравнивания и

уплотнения

предварительно отформованного конуса

бетонной смеси

в приборе, устанавливаемом на лабораторной

виброплощадке

с вертикально направленными колебаниями,

частотой 2900 ±

100 в мин

и ампли-тудой 0,5 ±

0,01 мм.

Жесткость

бетонной смеси характеризуется временем

вибрации,

необходи-мым для выравнивания и

уплотнения

предварительно отформованного конуса

бетонной смеси

в приборе, устанавливаемом на лабораторной

виброплощадке

с вертикально направленными колебаниями,

частотой 2900 ±

100 в мин

и ампли-тудой 0,5 ±

0,01 мм.

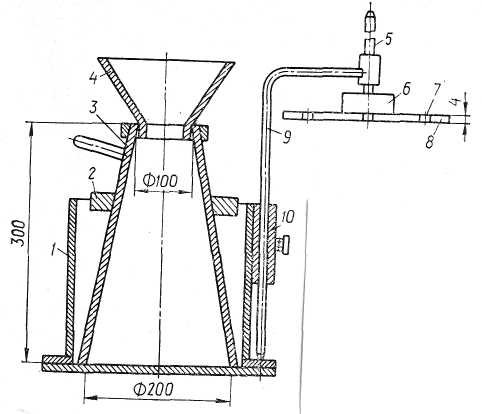

Рис. 8. Прибор для определения жесткости бетонной смеси: 1 — кольцо; 2 — ручка; 3 — конус; 4 — воронка; 5 — штанга; 6 — шайба; 7 — отверстия диска; 8 — диск; 9 — штатив; 10 — фиксирующая втулка.

Перед испытанием все соприкасающиеся с бетонной смесью поверхности прибора должны быть очищены и протерты влажной тканью. При сборке прибо-ра устанавливают и жестко закрепляют цилиндрическое кольцо 1, в которое вставляют конус 3 и закрепляют его ручками 2, заводя их в пазы кольца, после чего устанавливают воронку 4. Поворотом штатива 9 диск 8 устанавливают над отформованным конусом бетонной смеси и плавно опускают его на поверхность конуса смеси. Штатив закрепляют в фиксирующей втулке зажимным винтом. За-тем одновременно включают виброплощадку и секундомер и наблюдают за вырав-ниванием бетонной смеси. Вибрирование производят до тех пор, пока не начнется выделение цементного теста из любых двух отверстий диска. В этот момент вык-лючают секундомер и вибратор. Полученное время, с, характеризует жесткость бе-тонной смеси. Жесткость бетонной смеси определяют дважды. Общее время ис-пытания с начала заполнения конуса бетонной смесью в установленном приборе при первом определении и до окончания определения жесткости при втором опре-делении не должно превышать 15 мин. Жесткость бетонной смеси вычисляют с округлением до 1 с как среднее арифметическое двух определений из одной пробы смеси, отличающихся между собой не более чем на 20 %. При большем расхождении результатов определение повторяют на новой пробе.

Для определения жесткости бетонной смеси допускается использование других приборов. Для каждого прибора устанавливают градуировочную зави-симость для приведения полученных результатов к показателю жесткости по ста-ндартному методу.

По упрощенному методу, предложенному Б. Г. Скрамтаевым, жесткость бе-тонной смеси при крупности заполнителя 5—70 мм определяют в формах разме-рами 200 х 200 х 200 мм с помощью металлического конуса, имеющего диаме-тры оснований 196 и 96 мм и высоту 300 мм.

Для определения жесткости в форму, закрепленную на виброплощадке, вставляют конус и заполняют его бетонной смесью. Затем конус осторожно сни-мают и включают виброплощадку, одновременно включая секундомер. Вибриро-вание производят до тех пор, пока бетонная смесь не заполнит все углы формы, а поверхность ее не станет горизонтальной.

Время, с, необходимое для выравнивания поверхности бетонной смеси в форме, умноженное на усредненный переводной коэффициент 0,7, характеризует жесткость бетонной смеси.

Смеси с жесткостью 5—30 с относят к жестким, более 30 с — к особо жестким.