- •1. Чрезвычайные ситуации и их последствия 1.1. Классификация чрезвычайных ситуаций

- •1.2. Характеристика основных видов чрезвычайных ситуаций

- •1.2.1. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера

- •1.2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- •1.2.3. Характеристика чрезвычайных ситуаций военно-политического характера

- •1.3. Поражающие факторы, действующие в чрезвычайных ситуациях

- •1.4.Последствия чрезвычайных ситуаций

- •1.4.1. Действие поражающих факторов на людей, хозяйственные объекты и природную среду

- •1.4.1.1. Основные виды поражающих факторов и последствия их действий

- •1.4.1.2. Действие ударных, сейсмических т гидродинамических волн

- •1.4.1.3. Действие тепловых потоков и световых излучений

- •1.4,1.4. Действие электрического тока, электрических, магнитных, электромагнитных полей

- •1.4.1.5. Действие ионизирующего излучения

- •1.4.1.6. Действие вредных веществ в зоне химического заражения

- •2. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях'

- •2.1. Государственное управление действиями в чрезвычайных ситуациях в странах Евросоюза

- •2.2. Правовые основы обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации

- •2.3. Российская система предупреждения чрезвычайных ситуаций и действий по ликвидации их последствий

- •2.4. Концепция обеспечения безопасности населения и территорий рф в чрезвычайных ситуациях

- •Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения, зонах заражения, затопления и пожаров.

- •3. Выявление источников возникновения

- •3.1. Основные мероприятия, выполняемые на первом этапе реализации безопасности в чрезвычайных ситуациях

- •3.2. Прогнозирование последствий сильных взрывов и катастрофических движений воздуха

- •3.3. Прогнозирование крупномасштабных пожаров

- •3.4. Порядок прогнозирования масштаба и последствий катастрофических затоплений и наводнений

- •3.5. Прогнозирование масштаба и последствий химического заражения

- •3.6. Прогнозирование масштаба и последствий радиоактивного заражения

- •3.7. Прогнозирование масштабов биологического

- •4. Комплекс профилактических мероприятий по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций

- •4.1. Контроль и прогнозирование опасных природных явлений и негативных последствий хозяйственной деятельности людей

- •4.2. Оповещение населения и управление действиями в чрезвычайных ситуациях

- •4.3. Планирование действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

- •4.4. Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях

- •5. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

- •5.1. Порядок организации и проведения эвакуации населения

- •5.3. Использование средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях

- •6. Обеспечение устойчивости работы хозяйственных объектов

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Использование ведомственных и отраслевых нормативных актов на стадии проектирования и строительства новых хозяйственных объектов и населенных пунктов

- •6.3. Разработка и внедрение мероприятий по повышению устойчивости работы в чрезвычайных ситуациях действующих хозяйственных объектов

- •6.4. Декларирование безопасности потенциально опасных хозяйственных объектов

- •7. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения, зонах заражения, затопления и пожаров

- •7.1. Виды аварийно-спасательных и других неотложных работ и основные принципы их проведения

- •7.2. Характеристика и порядок проведения основных видов спасательных и других неотложных работ

3.5. Прогнозирование масштаба и последствий химического заражения

При прогнозировании используют методику, основные положения которой описаны ниже.

П рогнозирование

масштаба химического заражения - это

определение размеров зоны возможного

химического заражения и изображение

зоны в масштабе

на топографической карте или схеме

местности, на которой произошла авария

или катастрофа с выбросом в окружающую

среду вредных веществ. Внешние

границы возможного химического заражения

территории устанавливают

по пороговой токсодозе при ингаляционном

воздействии паров вредного вещества

на организм человека.

рогнозирование

масштаба химического заражения - это

определение размеров зоны возможного

химического заражения и изображение

зоны в масштабе

на топографической карте или схеме

местности, на которой произошла авария

или катастрофа с выбросом в окружающую

среду вредных веществ. Внешние

границы возможного химического заражения

территории устанавливают

по пороговой токсодозе при ингаляционном

воздействии паров вредного вещества

на организм человека.

Оценка последствий химического заражения заключается в определении продолжительности поражающего действия паров вредного вещества в зоне заражения, времени подхода паров вредного вещества к интересующим рубежам (объектам), а также в оценке возможных потерь людей в очагах химического поражения.

Очаг химического поражения - это территория хозяйственных объектов, учреждений, организаций или жилых массивов, которая находится в пределах зоны химического заражения. Продолжительность поражающего действия паров вредного вещества (tпд) определяет временные рамки существования зоны химического заражения, то есть промежуток времени, в течение которого сохраняется опасность для жизни и здоровья людей, находящихся в зоне заражения. Время подхода вредных паров к заданному рубежу (tx) определяется для того, чтобы обеспечить своевременное оповещение рабочих, служащих и населения об опасности химического заражения и проведении эффективных мероприятий по их защите. Оценка возможных потерь людей (П, %) позволяет определить необходимый объем работ по оказанию медицинской помощи пострадавшим и их эвакуации, а также характеризует надежность защиты людей в зоне химического заражения.

Масштаб химического заражения зависит от следующих факторов:

физико-химических свойств вещества, образующего зону заражения;

количества вредного вещества, распространившегося в результате чрезвычайной ситуации;

условий хранения вредного вещества;

состояния атмосферы в приземном слое воздуха (на расстоянии от поверхности земли до высоты 10 метров);

характера разлива вредных веществ на поверхности земли (в поддон, обваловку или открытый разлив);

метеорологических условий (скорость ветра в приземном слое атмосферы, наличие облачности и температура воздуха);

времени суток на момент аварии, катастрофы, стихийного бедствия (ночь, утро, день, вечер);

времени, прошедшего после выброса вредного вещества в окружающую среду.

Физико-химические свойства и агрегатное состояние вредного вещества оказывают существенное влияние на масштаб химического заражения. Газообразные и сжиженные вредные вещества в случае выброса их из технологических аппаратов, хранилищ и трубопроводов образуют только первичное облако, которое формируется практически мгновенно (за несколько минут). Большинство жидкостей, в случае их выброса на поверхность земли, образуют сначала первичное, а затем и вторичное облако, которое формируется в результате испарения жидкого вредного вещества с подстилающей поверхности. Жидкости, кипящие выше температуры окружающей среды, образуют только вторичное облако паров. Размеры зоны химического заражения и скорость ее образования в определяющей степени зависят от количества вещества, перешедшего в первичное (Q1) и вторичное (Q2) облако паров вредного вещества. Если вокруг поврежденного аппарата, емкости или трубопровода нет обвалования или поддона, то вредное вещество разливается свободно на большой площади, что приводит к увеличению объема облака вредных паров и масштаба химического заражения.

Состояние атмосферы в приземном слое воздуха оценивают тремя степенями вертикальной устойчивости воздуха в приземном слое атмосферы: инверсия, изотермия и конвекция. Зона химического заражения наибольших размеров возникает при максимальной устойчивости воздуха в нижних слоях атмосферы, когда нижние слои воздуха холоднее верхних и практически отсутствует перемешивание воздуха, что приводит к распространению паров вредного вещества на большие расстояния. Такое состояние воздуха в нижних слоях атмосферы называется инверсией. При изотермии вертикальная устойчивость воздуха снижается, т.к. происходит выравнивание его температуры, а при возникновении конвекции наблюдается интенсивное перемешивание воздушных масс и рассеивание паров вредного вещества. Таким образом, глубина распространения вредных паров и газов от источника химического заражения при всех прочих равных условиях минимальна при конвекции, имеет промежуточное значение при изотермии и максимальна при инверсии.

Степень вертикальной устойчивости воздуха определяют по справочным данным, зная скорость ветра в приземном слое воздуха, характеристику облачности, а также время возникновения аварии (чрезвычайной ситуации), в результате которой произошел разлив или выброс вредного вещества.

Инверсия наблюдается ночью или под утро при небольшой скорости ветра (до четырех метров в секунду), а конвекция - днем при скорости ветра менее двух метров в секунду.

Размеры зоны химического заражения зависят также и от времени, прошедшего после аварии, катастрофы, поэтому прогнозирование масштаба химического заражения осуществляют на один, два, три или четыре часа, прошедших после выброса или разлива вредного вещества.

Руководящие органы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации (РСЧС) всех уровней (на хозяйственных объектах, в учреждениях, организациях, населенных пунктах, городах и районах) при наличии угрозы химического заражения обязаны

организовывать оперативное и заблаговременное прогнозирование масштабов и последствий химического заражения.

Оперативное прогнозирование должно осуществляться в кратчайшие сроки сразу после выброса или разлива большого количества вредного вещества на территории хозяйственного объекта или населенного пункта. При этом в качестве исходных данных для прогнозирования необходимо получить следующие сведения:

место расположения источника химического заражения на местности и наименование разлитого вещества;

дата и время аварии;

метеорологические данные (скорость и направление ветра в приземном слое воздуха, наличие снегового покрова, температура воздуха, характеристика облачности) на момент аварии;

4) фактические или расчетные данные о количестве разлитого или выброшенного в атмосферу вредного вещества;

5) данные о наличии и высоте поддона или обвалования вокруг аппарата, емкости или другого оборудования, в котором содержалось вредное вещество.

Затем определяют возможную глубину зоны химического заражения. Для этого рассчитывают количество вредного вещества, переходящее в первичное (Q1) и вторичное (Q2) облако, и по справочным данным находят глубину заражения при распространении первичного и вторичного облака. После этого определяют суммарную глубину зоны возможного заражения. Кроме того, в зависимости от скорости приземного ветра определяют величину центрального угла зоны возможного химического заражения.

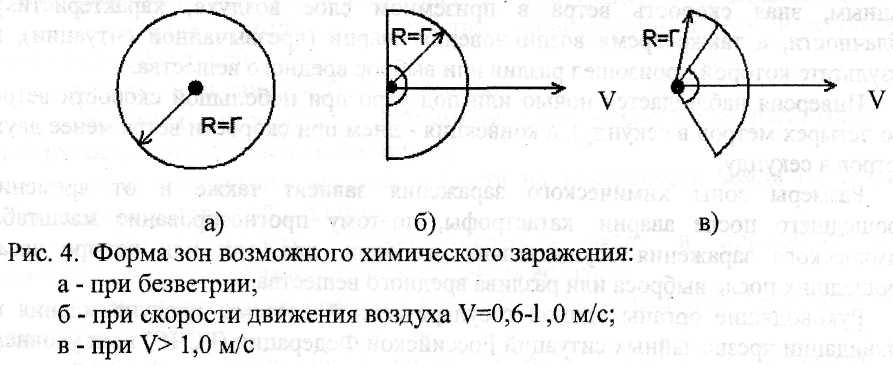

Получив эти данные, на топографических картах (схемах) местности изображают в масштабе зону возможного химического заражения в виде окружности, полуокружности или сектора с радиусом, равным глубине зоны возможного химического заражения, и центром, соответствующим месту расположения источника химического заражения (рис. 4).

Если в момент аварии, катастрофы или стихийного бедствия наблюдалось безветрие (скорость движения воздуха менее 0,5 м/с), то зону возможного химического заражения изображают в виде окружности. При скорости ветра 0,6-1,0 м/с зону изображают в виде полуокружности по направлению ветра. При скорости ветра более 1,0 м/с зону возможного химического заражения изображают по направлению ветра в виде сектора с центральным углом, равным 90 или 45 градусов плоского угла.

После изображения зоны возможного химического заражения оценивают возможные последствия химического заражения. Сначала определяют продолжительность поражающего действия паров вредного вещества в зоне заражения, которая принимается равной длительности испарения вредного вещества с поверхности разлива: tпд= Т (ч). Затем рассчитывают время подхода зараженного воздуха к интересующим рубежам или объектам. Кроме того, по справочным данным определяют возможные потери людей, находящихся в зоне химического заражения, Для этого необходимо знать количество людей, находящихся в зданиях, сооружениях или на открытой местности, а также обеспеченность их средствами защиты органов дыхания.

Оперативное прогнозирование масштаба и последствий химического заражения необходимо выполнять в кратчайшие сроки. Для этого разрабатывают прикладные программы, позволяющие выполнять расчеты с использованием компьютерной техники. Результаты прогнозирования используют для проведения экстренных мероприятий по защите людей, находящихся в зоне химического заражения, а также при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Заблаговременное прогнозирование масштабов и последствий химического заражения осуществляют до возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом и выбросом вредных веществ. Причем используется вышеописанная методика, только принимают количество разлитого вещества равным максимальному, степень вертикальной устойчивости воздуха и другие данные -на самый неблагоприятный случай развития обстановки.