- •Лекция №26 Патология желудочно-кишечного тракта и печени

- •Врожденный дефицит фукомукопротеидов слизи, недостаточность выработки секретируемого Ig а и простагандинов снижают резистентность слизистой оболочки;

- •Группа крови 0 (1), положительный резус-фактор, наличие hla-антигенов в5, в15, в35 и др. Увеличивают вероятность заболевания яб.

- •Решающим звеном в патогенезе яб является дисбаланс между факторами "агрессии" и факторами "защиты" слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

- •Факторы агрессии

- •Факторы защиты

- •Нарушение кишечного полостного пищеварения

- •Нарушение кишечного мембранного пищеварения

- •Причины нарушения мембранного пищеварения

- •Генерализованные нарушения всасывания

- •Нарушения двигательной функции кишечника

- •Основные эффекты гастроинтестинальных гормонов

- •Нормальная микробная флора кишечника

- •Основные патогенетические звенья кишечных дисбактериозов

- •Острый панкреатит

- •Хронический панкреатит

- •Фармакотерапия язвенной болезни

- •Коррекция нарушений переваривающей, всасывающей и моторной функции

Основные патогенетические звенья кишечных дисбактериозов

Повышенная пролиферация микробов в тонкой кишке приводит к преждевременной деконъюгации желчных кислот и потере их с калом. Избыток желчных кислот усиливает моторику толстой кишки и вызывает диарею и стеаторею, а дефицит желчных кислот приводит к нарушению всасывания жирорастворимых витаминов и развитию желчнокаменной болезни.

Бактериальные токсины и метаболиты, например фенолы и биогенные амины, могут связывать витамин В12.

Некоторые микроорганизмы обладают цитотоксическим действием и повреждают эпителий тонкой кишки уменьшение высоты ворсинок и углубление крипт.

Антибактериальные препараты подавляют рост нормальной микрофлоры кишечнике размножаются микробы, попавшие извне, или эндогенные виды, устойчивые к лекарственным препаратам (стафилококки, протей, дрожжевые грибы (развивается кандидоз), энтерококки, синегнойная палочка).

Этиология и патогенез панкреатитов.

Воспалительные процессы в ткани поджелудочной железы приводят к развитию панкреатита, который может быть острым и хроническим.

Острый панкреатит

В этиологии острого панкреатита существенное значение придают:

злоупотреблению алкоголем,

перееданию жирной пищи,

желчным камням и полипам просвета поджелудочной железы,

механическому повреждению,

инфекциям и интоксикациям.

Наиболее разработанной гипотезой патогенеза острого панкреатита является теория самопереваривания.

В результате действия этиологических факторов происходит повышение секреции панкреатического сока и нарушение его оттока из поджелудочной железы.

Согласно ей протеолитические ферменты поджелудочной железы (трипсиноген, химотрипсиноген, проэластаза и фосфолипаза А2) активируются не в кишечнике, а в поджелудочной железе под воздействием этиологических факторов острого панкреатита активированные ферменты (особенно трипсин) переваривают собственные ткани железы отек, интерстициальные кровотечения, повреждение сосудов, некрозу паренхиматозных клеток.

Активируются и высвобождаются брадикининовые пептиды и другие сосудоактивные вещества (гистамин, серотонин) выраженные нарушения в микроциркуляторном русле не только железы, но и микроциркуляции всего организма. В конце концов может развиться некротизирующий панкреатит. В тяжелых случаях развивается панкреатический шок.

Хронический панкреатит

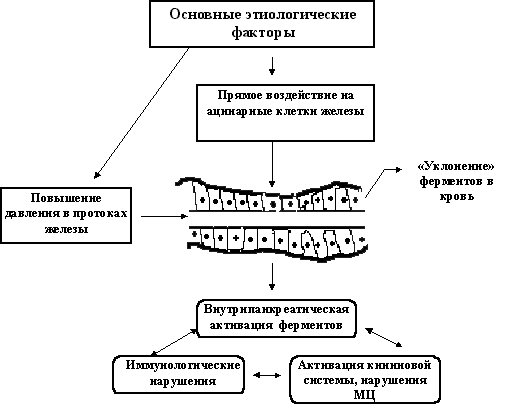

Основные этиологические факторы действуют или непосредственно на ацинарные клетки железы, вызывая их повреждение и некроз (например, алкоголь или лекарства), или способствуют повышению давления в протоках железы (желчно-каменная болезнь, дуоденальные факторы). Все это приводит к внутрипанкреатической активации протеолитических ферментов железы, аутолизу клеток железы, активации кининовой системы и нарушению процессов микроциркуляции, отеку интерстициальной ткани железы. Хронизации воспалительного процесса способствуют иммунологические нарушения, нарушения антигенного состава клеток железы и включение патологических иммунных реакций. У больных в фазы обострения процесса наблюдается феномен "уклонения" ферментов в общий кровоток, что приводит в свою очередь к ряду системных нарушений.

Принципы фармакотерапии желудочно-кишечных расстройств.

Коррекция аппетита

С целью повышения аппетита применяют препараты, раздражающие чувствительные рецепторы слизистой ротовой полости - горечи (препараты полыни, горечавки). Данная группа веществ рефлекторно раздражает вентролатеральное ядро гипоталамуса (центр голода) и связанные с ним нейроны центра блуждающего нерва, в связи с чем усиливается секреция желез пищеварительного тракта. Коррекция неадекватно повышенного аппетита рассматривалась ранее, в разделе “Патология липидного обмена”.