- •Лекция № 24 Патология сердечно-сосудистой системы. Патология артериального давления и сосудистого тонуса.

- •Регуляция ад и сосудистого тонуса а. Местные (периферические) механизмы

- •Вазодилатирующие факторы

- •Вазоконстрикторные факторы

- •Б. Центральные механизмы регуляции

- •Компенсаторные механизмы при изменении ад

- •Классификация артериальных гипертоний по величине ад у детей и у взрослых

- •Классификация нарушений ад

- •Теории развития гипертонической болезни (эссенциальной гипертензии)

- •Гипотеза э. Геллъгорна и соавт.

- •Гипотеза е. Муирад, а. Гайтона и соавт.

- •Гипотеза нарушения функций мембранных ионных насосов проф. Ю.В. Постнова

- •Гипотеза проф. Г.Ф. Ланга и проф. А.Л. Мясникова

- •Факторы риска гипертонической болезни

- •Клинико-потегенетические формы эссенциальной гипертонии по Кушаковскому

- •Порочные круги при гипертонической болезни

- •Почечные артериальные гипертензии

- •Эндокринные артериальные гипертензии

- •Особые формы вторичных артериальных гипертензий

- •Осложнения артериальных гипертензий

Б. Центральные механизмы регуляции

Афферентное звено.

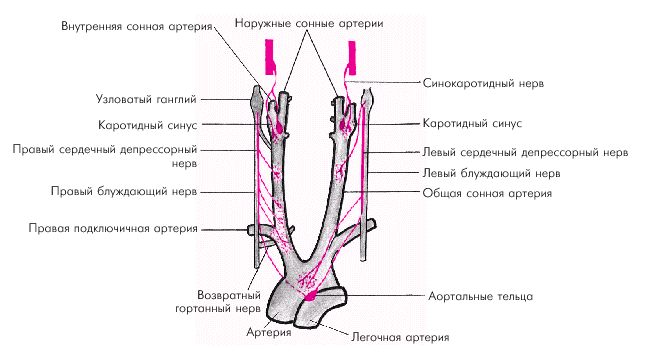

Представлено многочисленными баро- и хеморецепторами, расположенными в нескольких рефлексогенных зонах сосудистой системы (аорта, синокаротидная зона, сосуды легких и др.).

Рис. Баро- и хеморецепторы аорты и каротидного синуса.

Барорецепторы реагируют на степень и скорость растяжения стенки сосудов (или полостей сердца). При повышении АД или наполнения камер сердца барорецепторы отвечают усилением афферентной импульсации, при снижении АД - ее уменьшением.

Хеморецепторы дуги аорты, синокаротидной зоны и других рефлексогенных зон (сердце, почки, органы пищеварения) аналогично реагируют на изменение в крови концентрации О2, СО2, ионов Н+.

Чувствительные волокна от баро- и хеморецепторов дуги аорты и каротидного синуса проходят в составе синокаротидного нерва, ветвей языкоглоточного нерва и депрессорного нерва.

Центральное звено.

Центральное звено регуляции сосудистого тонуса – вазомоторный (сосудо-двигательный) центр - представлено различными функционально связанными между собой нервными структурами, расположенными в продолговатом, спинном мозге, гипоталамусе, коре больших полушарий.

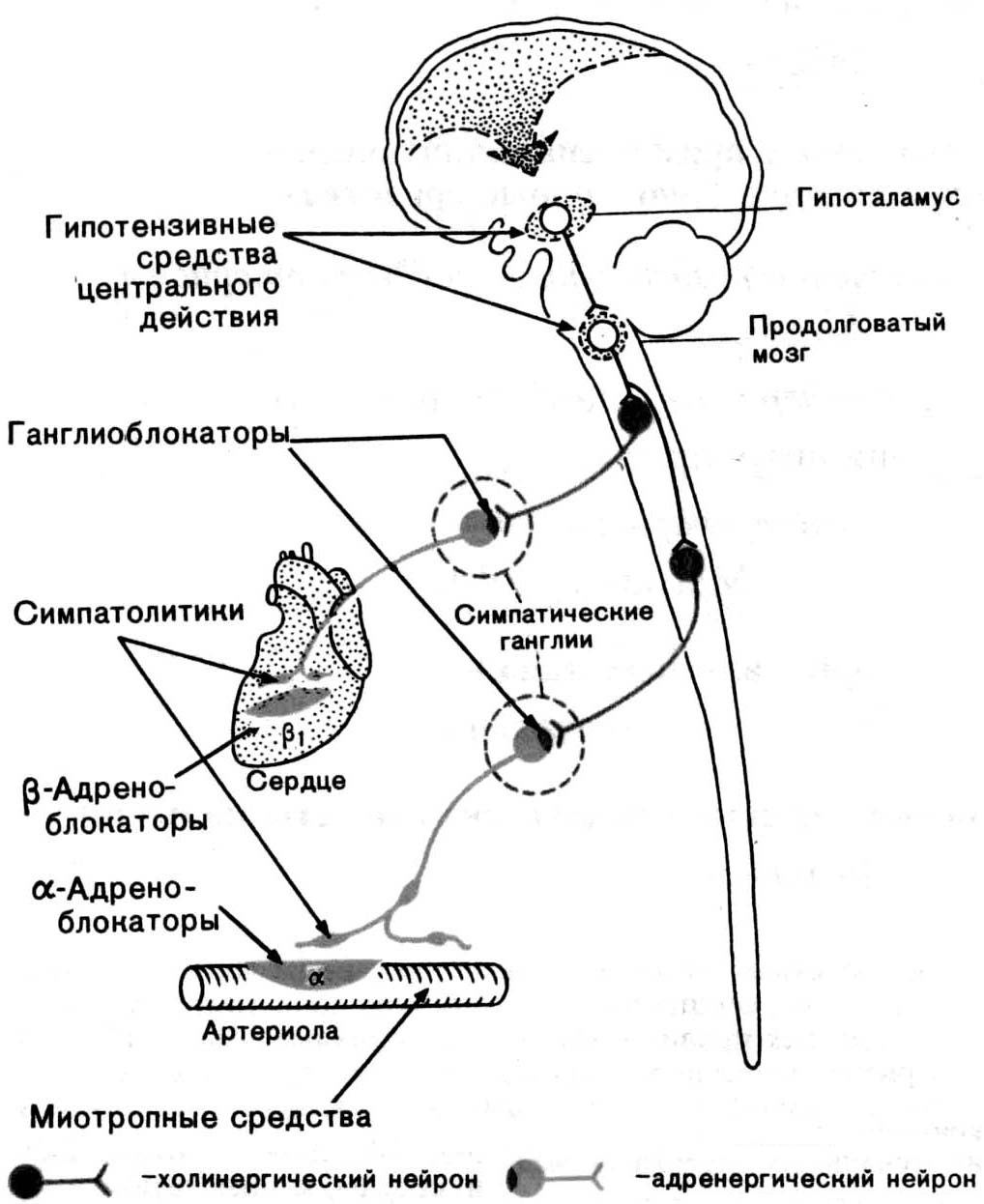

Известна так называемая ишемическая реакция ЦНС. При значительном снижении системного АД (около 40 мм рт.ст.) возникает ишемия сосудо-двигательного центра и активация симпатической нервной системы. Медиатором последней является норадреналин, вызывающий тахикардию (1-рецепторы) и увеличение тонуса сосудов(1 и 2-рецепторы).

Рис. Схема симпатической иннервации сосудов и сердца с указанием локализации действия нейротропных и миотропных гипотензивных средств.

Эфферентное звено.

Включает нервные и гуморальные механизмы регуляции сосудистого тонуса. В зависимости от скорости развития циркуляторных эффектов различают: 1) механизмы быстрого кратковременного действия; 2) механизмы промежуточного действия; 3) механизмы длительного действия.

К механизмам быстрого кратковременного действия относятся нервные рефелекторные реакции, возникающие при раздражении баро- и хеморецепторов описанных рефлексогенных зон, а также при ишемии ЦНС. Эти реакции развиваются в течение нескольких секунд и реализуются через рефлекторные изменения активности симпатической и парасимпатической нервных систем, а также через изменение концентрации гуморальных веществ - адреналина и норадреналина. Раздражение барорецепторов аорты и каротидного синуса (например, при повышении АД или механическом воздействии на эти зоны) закономерно приводит к снижению симпатических (вазоконстрикторных) и усилению парасимпатических (депрессорных) влияний. В результате снижается сосудистый тонус, а также частота и сила сокращения сердца, что способствует нормализации АД. Наоборот, при падении АД (например, при кровопотере) импульсация с барорецепторов уменьшается, и начинают преобладать симпатические влияния - увеличение ЧСС, сердечного выброса и сосудистого тонуса.

Аналогичным образом возникает ответ на раздражение рецепторов растяжения предсердий и рецепторов растяжения желудочков, например, при быстром увеличении их наполнения. В результате снижения тонуса симпатических и повышения активности парасимпатических нервов развивается брадикардия и вазодилатация.

Возбуждение хеморецепторов дуги аорты и каротидного синуса при снижении напряжения О2, повышении напряжения СО2 или увеличении концентрации ионов Н+ в крови приводит к сужению резистивных сосудов и подъему АД. К такому же эффекту приводит рефлекторная реакция на ишемию ЦНС, например, при недостаточном кровоснабжении головного мозга, гипоксемии или резком падении АД. Повышение концентрации Н+ и СО2 сопровождается раздражением хеморецепторов ствола мозга и значительным подъемом АД.

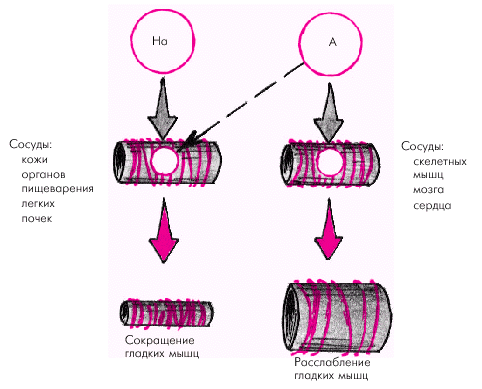

Симпатической нервной системе принадлежит ведущая роль в регуляции тонуса периферических сосудов. Влияние адреналина и норадреналина на тонус различных сосудистых областей зависит от концентрации этих веществ в крови и от соотношения в разных сосудах - и -адренорецепторов. Как известно, возбуждение -рецепторов сопровождается сокращением гладких мышц, а возбуждение -рецепторов - их расслаблением.

Рис. Влияние норадреналина (На) и адреналина (А) на - и -рецепторы сосудов и различные циркуляторные эффекты.

Норадреналин воздействует преимущественно на -адренорецепторы, вызывая в экстремальных условиях увеличение сосудистого тонуса, системного периферического сопротивления и АД. Адреналин взаимодействует как с -, так и с -адренорецепторами. В физиологических концентрациях он возбуждает преимущественно -рецепторы, вызывая расслабление гладкой мускулатуры сосудов, особенно тех из них, в которых преобладают -адренорецепторы (скелетные мышцы, мозг, сердце). Одновременно адреналин повышает УО и ЧСС, в результате чего в обычных физиологических условиях уровень системного АД под действием адреналина существенно не меняется.

В экстремальных ситуациях (сильный эмоциональный стресс, острое кровотечение и т.п.), когда концентрация адреналина в крови повышается в десятки раз, может проявляться его взаимодействие с -адренорецепторами сосудов и преобладать сосудосуживающие реакции (особенно в коже, органах пищеварения и легких, в которых имеется большое количество -рецепторов).

Главным регуляторным механизмом промежуточного действия является почечная ренин-ангиотензиновая система (РАС). Ее активация, наступающая при снижении кровоснабжения почек любого генеза (падение АД, сужение почечных сосудов и т.п.), сопровождается выделением ренина, который способствует превращению ангиотензиногена в ангиотензин I. Последний под действием АПФ превращается в ангиотензин II, обладающий мощным вазоконстрикторным действием. Кроме того, ангиотензин II возбуждает центральные и периферические симпатические структуры. Все это приводит к росту периферического сопротивления и повышению (нормализации) АД. Следует помнить, что существует альтернативный путь трансформации АI в АII, без участия АПФ.

Рис. Схема активации ренин-ангиотензиновой системы при снижении артериального давления. АПФ - ангиотензин-превращающий фермент.

К регуляторным механизмам длительного действия относят почечные системы контроля за объемом жидкости, гормональные системы альдостерона, вазопрессина, тироксина, глюкокортикоидов.