- •Философия

- •Раздел I. Понятие философии 7

- •Тема 1 философия: смысл и значение. 7

- •II. Научно-философское мировоззрение. Роль мировоззрения. 15

- •Тема 6. Европейская философия хуi-хуiii веков. Философия Иммануила Канта. Философия Иммануила Канта (1724-1804). 80

- •Тема 7 основные философские учения и школы 84

- •Тема 8 философия хх века: проблемы и направления 100

- •Раздел I. Понятие философии тема 1 философия: смысл и значение.

- •Введение. Философия, ее предмет, назначение и роль в обществе.

- •I. Философия как форма общественного сознания, теоретическая основа мировоззрения.

- •Структура мировоззрения.

- •Философия как мировоззрение.

- •Исторические типы мировоззрения.

- •II. Научно-философское мировоззрение. Роль мировоззрения. Методологическая функция философии.

- •Исторические этапы в отношениях философии и науки.

- •Философия в системе научного мировоззрения.

- •Отличительные черты философии.

- •Предмет и методы философии.

- •Структура философии.

- •Основной мировоззренческий вопрос (или основной вопрос философии).

- •Функции философии.

- •Раздел II. История философии

- •Тема 2 древняя восточная философия

- •I. Возникновение философии. Философия древнего Китая.

- •II. Зарождение философии в древней Индии.

- •Тема 3 античная философия

- •Тема 4 средневековая философия

- •1. Период патристики.

- •2. Период схоластики.

- •Тема 5 философия эпохи возрождения

- •I. Истоки и специфика ренессансного мировоззрения.

- •II. Пантеизм. Учение Николая Кузанского (1401 – 1453).

- •III. Героический энтузиазм Джордано Бруно (1548 – 1600).

- •IV. «Северный гуманизм» и Реформация.

- •IV. Социальная мысль эпохи Возрождения.

- •Тема 6 европейская философия ху-хуiii веков

- •Тема 6. Европейская философия хуi-хуiii веков: Философия Нового Времени.

- •I. Предпосылки нового мировоззрения.

- •IV. Английская философия 17 в.

- •V. Рационализм европейской философии 17 в.

- •VI. Субъективно-идеалистическая философия.

- •Тема 6. Европейская философия хуi-хуiii веков: Французское Просвещение.

- •I. Идеи, идеалы эпохи просвещения.

- •I. Идеи, идеалы эпохи Просвещения.

- •II. Французский материализм XVIII века.

- •Тема 6. Европейская философия хуi-хуiii веков: Классическая немецкая философия.

- •Тема 6. Европейская философия хуi-хуiii веков. Философия Иммануила Канта. Философия Иммануила Канта (1724-1804).

- •Тема 7 основные философские учения и школы

- •2. Георг Вильгельм-Фридрих Гегель. (1770-1831)

- •3. Людвиг Фейербах (1804 – 1872).

- •Тема 8 философия хх века: проблемы и направления

- •3. Позитивизм или аналитическая философия

- •4. Постпозитивистская «Философия науки»

- •Тема 9 русская философия конца хiх - начала хх века

- •1. Языческий период (X в. До н.Э. - X в. Н.Э.).

- •3. Период государства Московского (XIV-XVII вв.).

- •II. Развитие философии в России в XVIII – начале XX веков.

- •Раздел III.

- •Тема 10. Философская онтология.

- •1. Бытие как реальность и понятие.

- •2. Онтология – философское учение о бытии.

- •3. Понятие картины мира, типы картин мира в истории культуры.

- •4. Категория бытия в истории философии.

- •5. Категориальная структура бытия.

- •Тема 11 философия природы

- •1. Понятие материи, её виды и структура.

- •И.Т. Фролов. Современная наука о строении материи.//Введение в философию: учебное пособие для вуЗов.

- •2. Природа как основа человеческого бытия, предмет философского осмысления

- •3. Основные атрибуты материи

- •4. Пространство и время – формы и условия существования материи.

- •Тема 11 философия природы (продолжение).

- •1. Самоорганизация и системность. Детерминизм.

- •2. Развитие. Основные концепции развития.

- •3. Основные законы развития и их методологическое значение.

- •Тема 12 природа человека и смысл его жизни

- •Тема 12. Философская антропология:

- •I. Философия о сущности человека.

- •II. Индивид, индивидуальность. Понятие личности, факторы её формирования и развития.

- •III. Проблема смысла жизни и предназначения человека.

- •I. По объекту

- •1.Ценности материально преобразующей практики.

- •2. Ценности социальной деятельности

- •3. Ценности политической деятельности:

- •4. Ценности духовной сферы.

- •IV. Свобода и необходимость в деятельности человека.

- •Тема 13 социальная философия: общество и его структура.

- •1. Понятие общества: подходы и решения. Общество как система

- •2. Основные сферы жизни общества и их взаимосвязь

- •3. Структура общества

- •3. Эволюционное и революционное в развитии общества

- •Тема 13 социальная философия :

- •1. Смысл истории.

- •2. Модели исторического процесса.

- •3. Геополитические теории – варианты моделирования исторического процесса.

- •Тема 14 онтология сознания

- •1. Философия о происхождении и сущности сознания.

- •2. Структура и функции сознания.

- •3. Понятие общественного сознания и его структура. Закономерности развития общественного сознания.

- •1. Соотношение материи и сознания: онтологический и гносеологический аспекты.

- •2. Структура и функции сознания.

- •3 . Понятие общественного сознания и его структура. Закономерности развития общественного сознания.

- •Тема 14 (17) философское видение будущего

- •1. Глобальные проблемы современности.

- •2. Человек во Вселенной

- •3. Гуманизм как ценностная основа решения глобальных проблем современности.

- •Тема 15 познание, его возможности и границы

- •1 Вопрос. Познание как предмет философского исследования. Теория истины.

- •2 Вопрос. Практика как предметно-чувственная деятельность по преобразованию природы

- •Тема 16 научное познание

- •1 Вопрос. Наука. Закономерности её возникновения и развития.

- •2 Вопрос. Этапы, формы и методы научного познания

- •Тема 16 научное познание.

- •1. Современные философские образы науки.

- •2. Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней научного познания.

- •3. Динамика науки. Философские модели развития науки.

- •4. Наука как социальный институт и научное сообщество.

- •Основные понятия, подлежащие усвоению в процессе изучения дисциплины «Философия»

- •Список литературы, рекомендуемой для самоподготовки. Основная

- •Дополнительная к теме 1: философия: смысл и значение

- •К теме 2: древняя восточная философия

- •К теме 3: античная философия

- •К теме 4: средневековая философия

- •К теме 5: философия эпохи возрождения

- •К теме 6: европейская философия XVI-XVIII веков

- •К теме 7: основные философские учения и школы XIX столетия

- •К теме 8: философия хх века: проблемы и направления

- •К теме 9: русская философия конца XIX - начала хх века

- •К теме 10: философская онтология

- •К теме 15: познание его возможности и границы

- •К теме 16: научное познание

- •К теме 17: философское видение будущего человечества

- •Наиболее важные первоисточники

- •Вопросы для самоподготовки к экзамену (зачету)

- •К теме 9:

- •К теме 10:

- •К теме 11:

- •К теме 12:

- •К теме 13:

3. Позитивизм или аналитическая философия

Неопозитивистская концепция философии науки. История позитивизма насчитывает три «волны». «Первый» позитивизм начал оформляться в 30-е годы XIX века, который был основан на работах О.Конта. Его последователи Д.Милль и Г.Спенсер. «Второй» позитивизм возникает в 70-90-е года XIX века, яркими представителями этого направления явились Л.Витгенштейн, К.Поппер. Их учение о философии науки называется «лингвистическим позитивизмом». Так, Л.Вингенштейн считал, что научное знание должно быть общезначимо, которое достижимо при помощи особого языка - языка науки («язык математики», физики, лингвистики и пр.). Истина науки - это совпадение высказываний с опытом человечества (человека). Л.Витгенштейн выдвинул принцип «верификации» (подтверждение), согласно которому любое высказывание в науке верифицируемо, т.е. подлежит опытной проверке на истинность.

К.Поппер в своих исследованиях сущности науки пришел к выводу о том, что наука тогда настоящая наука, когда её принципы могут быть опровергаемы некоторыми фактами. В этом и состоит смысл его нового принципа фальсификации, который К.Поппер выдвинул вместо принципа «верификации» Л.Витгенштейна. Знание научно по Попперу, когда оно фальсифицируемо (опровержимо).

(первая половина XX века) Лидеры этого направления: англо-австрийский философ Л.Витгенштейн, математик и философ Б.Рассел. Они утверждали, будто бы проблемы современной культуры (издержки технического процесса, революции, социальные конфликты и так далее) возникают оттого, что люди не имеют языка для того, чтобы полностью выразить эти проблемы, четко сформулировать их и договориться друг с другом по поводу их разрешения. Эти теоретики призывали к созданию идеального естественно разговорного языка, который нужно сформулировать по образу точных нужд. Согласно этим представлениям такой идеальный язык должен обозначать не некие абстрактные идеи, но «атомарные факты» на подобии как это делается в математике.

Однако эти попытки оказались безуспешными (в лучшем случае удалось изобрести некое подобие человеческого языка – эсперанто, который не получил значительного влияния). Дело в том, что естественный разговорный человеческий язык не обладает точностью. И его главное достоинство заключается в многозначности, что позволяет людям объясняться друг с другом и решать проблемы даже при отсутствии точных научных данных и четких формулировок.

4. Постпозитивистская «Философия науки»

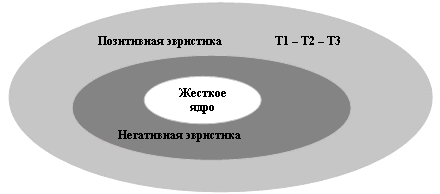

Постпозитивистская философия науки XX века представлена работами Т.Куна, И.Лакатоса, П.Фейерабенда, где обозначена установка на анализ социокультурных факторов в развитии науки.

Т.Кун Томас Сэмюэл Кун (1922 — 1996) — американский историк и философ науки, считавший, что научное знание развивается скачкообразно, посредством научных революций. Любой критерий имеет смысл только в рамках определённой парадигмы, исторически сложившейся системы воззрений. Научная революция — это смена научным сообществом психологических парадигм. В своем труде «Структура научных революций», выдвигает концепцию «парадигм» (образцов), т.е. признаваемых научном сообществом совокупностей теорий, научных достижений, которые служат для ученых моделью постановки научных проблем. Таким образом, парадигма выступает способом мышления ученых, общепринятой системой понятий и категорий, при этом совпадает с понятием «нормальная наука», которое означает эволюционную фазу в развитии науки.

(вторая половина XX века).Возникает в США в рамках «Бостонской» школы. Теоретики этой школы обращали главное внимание на закономерности развития науки, в которой усматривали основной двигатель культуры. При этом были открыты важные закономерности развития науки, изложенные в труде американского философа Т.Куна «Структуры научных революций».

Здесь делается важный вывод о том, что в развитии науки чередуются разные периоды: «нормальная наука» и «революционная наука».

Нормальной наукой является тогда, когда развитие исследований и накоплений новых фактов происходит в рамках общепризнанной единой модели – парадигма.

Однако со временем по мере накопления новых данных накапливаются новые факты, которые не входят в данную парадигму и противоречат ей. Наука входит в революционный период, когда старая парадигма отбрасывается и формируется новая. Классический пример такой логики – это преодоление Ньютоновской парадигмы в физике и формирование квантовой теории, когда возникает эйнштейнская физика; примеры есть в химии (возникновение таблицы Менделеева) или в биологии (формирование синтетической эволюционной теории, которая построена на данных генетики приходит на смену классической эволюционной теории Дарвина).

Однако создается впечатление, что Кун заимствовал свою теорию у Маркса, где развитие человеческой теории также происходит через периоды революционных взрывов.

Проблема взаимодействия традиций и новаций в науке рассматривается Куном в книги «Структура научных революций». М., 2001., где выделяется две фазы в развитии науки: а) фаза «нормальной науки» и б) революционную фазу, где порывается связь с традицией (парадигмой) и возникает новое видение реальности, а также появление новой парадигмы. Научная парадигма (греч. - пример, образец) - это объединенные образцы, примеры фактической практики научных исследований. Парадигма является своеобразной научной традицией. Когда рождается знание о неведении, оно разрушает старую парадигму, и более того приводит к конфликту между сторонниками старой и новой парадигмы, пример тому учение Коперника, труды Ньютона и Дарвина, получили признание через многие годы.

Научные революции как перестройка оснований науки. Этапы развития науки, связанные с перестройкой исследовательских стратегий, которые задаются основаниями науки, называются научными революциями, когда создаются новые теоретические структуры для понимания и объяснения новых фактов. В ходе научных революций изменяются основания науки (идеалы и нормы науки, картины мира и философские основания науки).

Первая научная революция (XVII - XVIII в.) привела к возникновению классического естествознания (механики, а позже физики), изменению картины мира, созданию новых оснований науки (идеалов и норм науки, и её философских оснований). В ходе этой революции сформировался особый тип научной рациональности, идеалом которой стало неизменное, всеобщее, безразличное ко всему знание. Восторжествовал объективизм, базирующийся на представлении о том, что знание о природе не зависит от познавательных процедур исследователя. Механическая картина мира (МКМ) приобрела статус универсальной научной онтологии. Труд И.Ньютона «Математические начала натуральной философии» определили влияние механики на целое столетие, к тому же механика была единственной математизированной областью естествознания, что послужило абсолютизации её методов и принципов познания и соответствующего механике типа рациональности.

Вторая научная революция (конец XVIII - 1-я половина XIX века) завершила становление классического естествознания, которое ориентировалось в основном на изучение механических и физических явлений. В то же время в науке начался пересмотр идеалов и норм научного познания, сформировавшихся в период первой научной революции. Появление дисциплинарно организованной науки в лице таких дисциплин как биология, химия, геология и др., способствовало тому, что механическая картина мира перестает быть общезначимой и общемировоззренческой. Появилась потребность в новых типах объяснений, учитывающих идею развития, появление электромагнитной теории Максвелла.

Третья научная революция охватывает период с конца XIX века до середины XX века, которая характеризуется появлением неклассического естествознания и соответствующего ему типа рациональности. Во многих науках произошли революционные преобразования: в физике были разработаны релятивистская и квантовая теории, в биологии - генетика, в химии - квантовая химия. Третья научная революция началась с того, что в науке произошел переход к исследованию сложных и эволюционных систем, состоящих из большого числа элементов.

Крупные открытия были сделаны в космологии, где было установлено о нестационарном характере Вселенной и образовании в ней новых звездных систем. В биологии была создана современная генетика и построена синтетическая теория эволюции, которая существенно дополнила учение Ч.Дарвина.

В рамках неклассического естествознания научные теории, парадигмы и картины мира рассматриваются как относительные истины и потому нуждающиеся в дальнейшем уточнении, дополнении и исправлении. В этот период исследования приобретают междисциплинарный и комплексный характер, что позволило с большей полнотой и точностью изучать процессы, которые происходят как в системе в целом, так и в её подсистемах. Усиливается тенденция к интеграции научного знания, что находит свое воплощение в синтетических науках (биофизика, геофизика, геохимия, физхимия).

Четвертая научная революция: тенденции возвращения к античной рациональности. Время совершения четвертой научной революции последняя треть XX столетия и связана она с тем, что объектами изучения науки становятся исторически развивающиеся системы (Вселенная как система взаимодействия микро-, макро- и мегамира). Это время рождения постнеклассической науки и формирования рациональности постнеклассического типа, которая характеризуется: а) применением исторической реконструкции как типа теоретического знания в таких областях как космология, астрофизика, что привело к изменению картины мира; б) при разработке идей термодинамики неравновесных процессов возникло новое направление в научных дисциплинах - синергентика; в) из бесстрастного ценностно нейтрального изучения законов природы в парадигму естественных наук вводятся ценностные ориентации как некие гуманитарные идеалы; г) в постнеклассическую науку вводятся вненаучные, дорациональные и внерациональные познавательные формы; д) важным моментом четвертой научной революции было оформление космологии как научной дисциплины, предметом изучения которой стала Вселенная в целом.

И. Лакатос. И́мре Ла́катос (по-венгерски Лакатош — настоящие имя и фамилия Аврум Липшиц; 1922 - 1974) — английский философ науки венгерского происхождения. Основная мысль И.Лакатоса заключается в том, что наука - это поле борьбы, соперничества идей, что ведет в конечном счете к смене «научно-исследовательских программ». Под научно-исследовательской прграммой понимается совокупность теорий, связанных генетически и методологически. Если научно-исследовательская программа может предвосхищать новые факты, то такая программа прогрессивна, а если неспособна более предвидеть новые факты и явления, то она регрессивна.

П.Фейерабенд Пол (Пауль) Карл Фейерабенд (1924 — 1994) — учёный, философ, методолог науки. Родился в Вене, Австрия, в разное время жил в Англии, США, Новой Зеландии, Италии, Швейцарии. С 1958 по 1989 год работал профессором философии в университете Беркли, Калифорния.

Выдвинул идею «пролиферации» (размножение) теорий и идею эпистемологического анархизма. Суть идеи в том, что каждый ученый должен создать свою научную теорию, а мировоззренческий плюрализм признает ценность любой научной теории и отрицает единые методологические стандарты - все это Фейерабенд назвал эпистемологическим анархизмом, который отрицает любые формы в науке, отрицает возможность объективной истины.

Таким образом, рассмотренные понятия развития науки интересны тем, что в них произошел отказ от неопозитивистских взглядов, которые были характерны среди философов науки начала ХХ века.

Основные учения философской антропологии.

Это рефлексия на духовную (общенческую) культуру, то есть на разные аспекты человеческой жизнедеятельности и человека в целом.

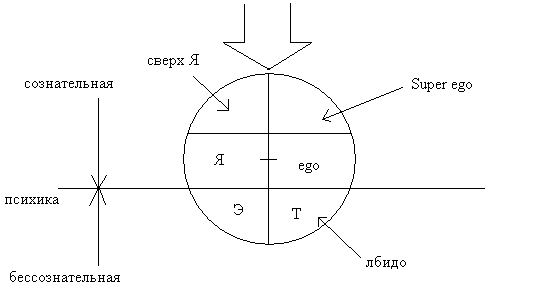

1. Психоанализ. У истоков психоанализа стоит автор, философ и историк Зи́гмунд Фрейд (полное имя Сигизмунд Шломо Фрейд, 1856 — 1939) — австрийский психолог, психиатр и невролог, основатель психоаналитической школы. В своих теориях во многом исходил из идей эволюционной антропологии. Свое учение он создал в последней четверти XIX века, когда в Европе происходил распад традиционной культуры под действием технической, орудийной культуры, но в сознании людей сохранялись реликты традиционности, которые искажали поведение людей и позволяли говорить о неких деструктивных импульсах в их сознании, эти импульсы в психоанализе – бессознательное.

Различия в трактовке бессознательного определяют возникновение разных форм психоанализа:

Фрейдизм – базисная концепция Фрейда, согласно которой сознание и подсознание человека определяется врожденными инстинктами, прежде всего, сексуального характера. Эти инстинкты Фрейд назвал – либидо, в которое, однако включалось не только сексуальное влечение, но и любовь к труду, родине, наукам и так далее. В своих глубинных началах либидо складывается из: эроса (источник жизни, продолжение рода), танатоса (инструмент смерти и разрушения).

Поскольку человек живет в мире других людей, его инстинкты наталкиваются на противодействие культуры, в результате же противодействия происходит структурирование психики индивида, и в его сознании образуются слои нормативов, связанных с запретами культуры.

![]()

Взаимодействие либидо и Super-ego в составе психики формирует личность человека или Я (ego).

По Фрейду, с развитием культуры возрастает давление на психику, блокирующее сексуальные инстинкты. Следствие – увеличение количества неврозов. Неврозов удается избежать людям, которым удается направить энергию либидо в культурно приемлемое русло (вытеснить, сублимировать ее). А личностям, которые обладали мощной энергией либидо (Леонардо да Винчи, Бетховен, Наполеон) удается даже воздействовать на культуру, определяя ее развитие.

Однако, эта теория не может являться общезначимой, поскольку:

Не раскрывает сущность бессознательного, либидо, оставляя ее абстрактной. Основой для моделирования здорового сознания Фрейд делает сознание психически больных - невротиков. (Философ исследует сознание пациентов из круга богатых высокосветских женщин).

Теория коллективного бессознательного.

К.Г. Юнг . Карл Гу́став Юнг (1875—1961) — швейцарский психиатр, основоположник одного из направлений глубинной психологии, аналитической психологии. Отталкивался от толкования архетипических образов пациентов. Развил учение о коллективном бессознательном, в образах (архетипах) которого видел источник общечеловеческой символики, в том числе мифов и сновидений («Метаморфозы и символы либидо»). Получила известность концепция психологических типов Юнга по установке (экстравертированные и интровертированные) и по сочетанию функций («мышление», «чувства», «сенсорика» и «интуиция»). Юнг – ученик Фрейда. Критиковал учителя за грумерную сексуальность в трактовке сознания человека.

Юнг придал бессознательному коллективную направленность. Утверждая, что темные стороны человеческой психики – это не продукт индивидуального греха, как у Фрейда, но история негативных действий целого народа, сконцентрированная в психике индивида.

Согласно Юнгу бессознательное получает выражение в архетипах, то есть коллективно наработанных и генетически наследуемых моделях мышления, в которые человек вписывает свой индивидуальный жизненный опыт. Согласно Юнгу количество архетипов ограничено, - это представление людей о двойнике, душе, мужчине и женщине друг о друге, о мудром старце.

Социальные конфликты, агрессии, преступность возникают оттого, что темные стороны коллективного бессознательного прорываются в сознание людей и искажают их поведение. Примером такого массового искажения Юнг считает немецкий фашизм.

Чтобы избежать подобных явлений Юнг предложил «канализовать» коллективное бессознательное, то есть направить его в сознательное отрегулированное русло, подобно как это происходило в древности во время периодических празднеств или во время средневековых карнавалов.

Эта идея Юнга была заложена в основу массовых социальных проектов II половины XX века, таких как сексуальная революция, развитие роковой музыки, движение хиппи и контролируемое движение наркокультуры.

Деструктивные результаты этих проектов показывают, что исходная концепция Юнга так же является ложной, недоработанной.

Фрейдомарксизм. (теория Э.Фромма). Э́рих Фромм (1900 — 1980) — немецкий социолог, философ, социальный психолог, психоаналитик, представитель Франкфуртской школы, один из основателей неофрейдизма и фрейдомарксизма. В своей концепции человеческого мышления Фромм пытался объединить индивидуалистическую установку Фрейда с коллективистской установкой Маркса.

Главным предметом теории Фромма является человек, который принадлежит современной западной культуре. Фромм утверждает, что этот человек глубоко несчастен. Он стремится к любви быть любимым, но сам любить не может в силу своего индивидуализма, то есть он всегда стремится использовать другого человека (например, чтобы спастись от одиночества, добиться успеха, развлечься и так далее) и в результате сам оказывается жертвой такого же индивидуалиста. Поэтому согласно Фромма все современные люди одиноки и потому несчастны.

Специфика современной культуры порождает у такого человека патологические способы выхода из этого кризиса. Поскольку культура транслируется индивиду посредствам других людей, то в условиях взаимного индивидуализма культура и мир в целом противопоставляются человеку и отчуждаются от него. Возникает стояние дереализации (то есть утеря ощущения подлинности мира) и деперсонализация (то есть утеря личностной идентичности, утрата своего «Я»). В качестве компенсаторной реакции современный индивид использует социальные маски, меняя их в зависимости от условий (успешный бизнесмен, политик, отец, сын, и так далее), что еще больше углубляет деперсонализацию и ведет к распаду личности.

В качестве предельно деструктивных проявлений деперсонализации Фромм фиксирует патологические способы общения с другими людьми, которые избирает такой индивид:

- садизм (индивид чувствует себя сильнее, чем партнер по общению).

- мазохизм (индивид обретает подобие идентичности через ощущение зависимости от партнера по общению).

Согласно Фромму, чтобы вывести человека из состояния этого кризиса необходимо перестроить общество на более гуманных принципах. Однако конкретных путей для этого Фромм не указывает. От марксизма Фромма отделяет предположение, что все-таки часть человеческого мышления, пусть даже не значительная, является генетически наследственной, тогда как в марксизме мышление на сто процентов определяется культурой.

Философская антропология в узком смысле.

Филосо́фская антрополо́гия (от философия и антропология; филосо́фия челове́ка) в широком смысле — философское учение о природе и сущности человека; в узком — направление (школа) в западноевропейской философии (преимущественно немецкой) первой половины XX века, исходившее из идей философии жизни Дильтея, феноменологии Гуссерля и других, стремившееся к созданию целостного учения о человеке путём использования данных различных наук — психологии, биологии, этологии, социологии, а также религии. Это философское пытается определить специфику человека через уникальность того положения, какое он занимает в космосе.

Специфика человека в том, что он способен отстранятся от непосредственности, занимать дистанцию по отношению к ситуации, моделируя ее в виде мышления.

М.Шелер Макс Ше́лер (1874 — 1928) — немецкий философ и социолог, один из основоположников философской антропологии. Утверждает, что человек еще не обладает истинными условиями современного существования и должен их выстроить через созидание культуры. Согласно Шелеру в человеке действует два начала:

«Порыв» то есть энергетический импульс, творческая активность, которая может принимать неупорядоченные и в силу этого разрушительные формы.

«Дух» - регулирующие обуздывающие начала в виде культуры, которая придает порыву продуктивные формы.

Г.Плеснер Хе́льмут Пле́снер (1892—1985) — немецкий философ и социолог, один из основателей философской антропологии. Учился у Виндельбанда, Эмиля Ласка, Ханса Дриша, Гуссерля. С 1926 года — профессор Кёльнского университета. Во время правления нацистов был в эмиграции в Голландии. С 1951 года — профессор Гёттингенского университета. Плеснер отрицает специфику человека через природу его биологической ориентации, которая состоит в том, что человек способен очерчивать свои границы. Это свойство Плеснер называет позициональность. Она присуща только живым системам, поскольку неживые, неорганические очерчиваются извне. Граница живого определяется им самим.

Позициональность у растений открытая, так как они пассивны, не способны передвигаться, у животных она закрытая, то есть животные передвигают границу вместе с собой. У человека она эксцентрическая, то есть постоянно передвигаемая в виде новых целей.

Отсюда Плеснер определяет три антропологических закона:

Закон творчества, человек должен сам создать свою жизнь, как в общекультурном, так и в индивидуальном смысле.

Закон эмоционального восприятия. «Человек – это плачущееся и смеющееся существо», то есть человеческие эмоции это способ отстранения от действительности и ее переживания в моделях.

Закон утопического места, то есть человек никогда не удовлетворяется достигнутым, и все время стремится к лучшему.

Положение немецких философов антропологии правильные, но абстрактные, их трудно наполнить конкретным научным содержанием.

Экзистенциализм.

Экзистенциализм – это философия человеческого существования.

Данное направление восходит с учением европейского иррационализма XIX века. И, прежде всего Кьеркегор, который первым зафиксировал трагичность автономного индивида в условиях распада традиционной культуры.

Во второй половине XIX века экзистенциализм стал наиболее популярен. Одиночество индивида стало массовым. При этом теоретики данного направления все-таки пытались сделать оптимистические выводы по поводу человека.

Экзистенциализм принято разделять на французский и немецкий.

Французский экзистенциализм:

Жан-Поль Сартр (1905 – 1980). Жан-Поль Шарль Эмар Сартр (1905 —1980) — французский атеистический философ-экзистенциалист марксистской направленности (в 1952—1954 годах Сартр занимал наиболее близкие к марксизму позиции), писатель, драматург и эссеист. Главный тезис Сартра – «существование человека предшествует сущности», - это значит, что человек еще должен обрести свою сущность, встретить свою судьбу посредством индивидуальных усилий. В человеке ничего не создано, и все определяется им самим.

Первый и главный шаг на этом пути – ВЫБОР, выбирает только человек, животное не способно к выбору, ибо оно живет и действует на уровне собственной биологической ниши, согласно генетической программе.

При этом человек всегда несет ответственность за результаты и последствия своего выбора, прежде всего перед самим собой: лжец отвечает за ложь, трус за трусость и т.д.

Однако Сартр не может указать конкретных социокультурных критериев для этого выбора. Единственным ориентиром является произвольность и спонтанность решения, которое делает человек. И в силу этой спонтанности всякий выбор оправдан. «Притча о матери и сыне». Поэтому теория Сартра остается абстрактной.

А.Камю. (1913 – 1960) Альбе́р Камю́ — французский писатель и философ, представитель экзистенциализма, получил нарицательное имя при жизни «Совесть Запада». Лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года. Исследует жизнь и жизнеощущение современного индивида, включенного в ритмы современного производства и приходит к выводу, что любая общественная социальная деятельность для этого индивида оказывается чуждой, подавляющей его личностную уникальность. Как следствие у индивида развивается агрессия против других и самого себя. Выражением, в которой в мышлении становится депрессия, то есть ощущение бессмысленности своего существования.

Поскольку современный человек не может выйти за пределы потребления и производства, то его существование обращено на бессмысленность, и самым логичным выводом из этого должно стать самоубийство, поэтому Камю утверждает, что «главный вопрос нашего времени – это вопрос о самоубийстве».

Он приходит к выводу, что не смотря ни на что, человек должен противодействовать бессмысленности жизни, продолжать бороться, даже зная, что успех проблематичен. Современный же индивид не понимает древнего героя Сизифа, вкатывающего на гору камень, заведомо зная, что он скатится.

2. Немецкий экзистенциализм.

Мартин Хайдеггер (1889 – 1976).

Ма́ртин Ха́йдеггер (1889 —1976) — немецкий философ. Создал учение о Бытии как об основополагающей и неопределимой, но всем причастной стихии мироздания. Зов Бытия можно услышать на путях очищения личностного существования от обезличивающих иллюзий повседневности (ранний период) или на путях постижения сущности языка (поздний период). Известен также своеобразной поэтичностью своих текстов и использованием диалектного немецкого языка в серьёзных трудах. Спорным является вопрос о отношении Хайдеггера к нацистской власти, заявлениях философа в поддержку Адольфа Гитлера. Философ Ханна Арендт, бывшая студентка Хайдеггера, сделала много для очищения его имени от подозрений в симпатиях к нацистам, заявив что его понимание их политики было «неразумным».

Главный вопрос философии согласно Хайдеггеру – вопрос о сущности бытия. При этом Хайдеггер впервые в истории совершает онтоантропологический поворот, то есть соединяет вопросы о бытии (антропология – учение о бытии) с учением о человеке. Это значит, что в общественной культуре все бытие мира в целом становится зависимым от человека. Бытие, как бы, втягивается в индивида.

Однако, современный индивид не имеет не каких точек опоры, то есть смыслов в своем сознании. Он не может определить тенденции дальнейшего развития и поэтому все бытие рассматривается им с ограниченной точки зрения – бытие редуцируется к существованию. Из этого следует, что мир в целом начинает распадаться (признакам чего является угроза экологической катастрофы), а жизнь индивида сводится к переживанию текущего момента, то есть к жизненной суете, то есть к жизни в «здесь и сейчас».

Осознание смысла своей жизни приобретает для человека негативный характер, он осознает его только в свете своего исчезновения, то есть перед смертью, поэтому жизнь современного человека становится бытием к смерти. Тогда как мир в целом, включая других людей превращается исключительно в предмет потребления. После того как будет потреблена и внешняя среда, сам человек тоже превратиться в человеческий материал для потребления. Таким образом Хайдеггер указывает те тенденции, которые были заложены в европейскую культуру при становлении науки, но не может указать путей выхода из этой ситуации. К настоящему моменту философия Хайдеггера представляет собой высшее достижение теории культуры.

Постмодернизм.

Понятие «постмодернизм» описывает общекультурную и философскую ситуацию конца XX начала XXI века. Приставка «пост-» указывает на то, что эта ситуация наступает вслед за эпохой «модерна».

Модерн – это культура европейского типа, которая развивается в культуре реализации проекта просвещения, в процессе трансформации традиционной культуры в современную, то есть модернизации всех сторон жизни, от технической до духовной сферы.

Таким образом, модерн коррелирует с понятием «прогресс».

Постмодернизм указывает на то, что последние десятилетия XX века проект модерна зашел в тупик. Породив самые разные кризисы в современной культуре философский постмодернизм выражает эти тенденции наиболее наглядно. В современной культуре исчезают общие ценности и критерии, возникает равноправие (плюрализм) самых разных точек зрения.

Как следствие исчезает общая и целостная картина мира, восприятие действительности распадается на множество разных компонентов, направлений и частей. Жак Деррида утверждает, что главное понятие философии это «реконструкция». То есть сознательное разложение культуры на составные фрагменты и компоновка из них новых явлений. Примером такой тенденции является стилевое многообразие в современном искусстве.

Жак Деррида́ (1930 —2004) — французский философ и теоретик литературы, основатель деконструктивизма. Родился в Алжире, в богатой еврейской семье. Перебравшись в Париж, он поменял свое имя на более привычное французам «Жак».

Другой французский философ Жан Бодрийя́р (1929 —2007) — французский социолог, культуролог и философ-постмодернист, фотограф. Жан Бодрийяр утверждает, что в современной культуре возникает преобладание знаков, то есть все духовые и предметные явления носят для современного человека не столько практическую значимость, сколько обладают символической ценностью. Современный человек не знает своей сущности и в качестве ее заменителей использует знаки. Поскольку современный индивид не способен отличать важное от второстепенного, хорошее от плохого и т.д. то все эти знаки уравниваются в одной личности и в результате становятся равнозначными, поэтому вся современная культура заполняется «симулякрами», превращаясь в сплошную симуляцию, в призрак. Призрак может овладеть сознанием человека, транслируется через СМИ разрушая его психику и тело.

В целом постмодернизм обрисовывает ситуацию неопределенности, которая создалась в современной культуре в начале XXI века. Это принципиально новый этап в истории человечества.

Вывод по лекции:

В истории развития философской мысли ХХ века прослеживается тенденция, характерная и для предыдущих исторических этапов - борьба материализма и идеализма. Новым является повсеместное утверждение диалектики как философского метода и перенесение в центр дискуссии проблемы человека и возможностей человеческого разума. Новейшие тенденции в развитии современной зарубежной философии:

Взаимовлияние и переплетение философских школ. Сейчас уже нет чистого экзистенциализма, прагматизма и т.д., а есть фрейдомарксизм, религиозный персонализм и т.п.;

Расцвет культурологии.

Консервативная ориентация.

Эволюция философии религии.

Формирование метафилософии (занимается самой философией, ее предметом, методом).

На протяжении трёх последних веков философия развивается быстро. Она следует за бурными процессами развития общества, стремясь осмыслить их, разобраться в сложных проблемах современности и показать перспективы дальнейшего движения человечества.