- •1. Геология нефти и газа

- •1.1. Использование нефтепродуктов в россии

- •1.2. Краткая история планеты земля

- •1.3. Органическое вещество в природе

- •1.4. Стадии литогенеза в связи с нефтегазоносностью

- •1.5. Образование осадочных пород

- •2. Каустобиолиты

- •2.1. Физические и химические свойства нефти

- •2.2. Характеристика природных углеводородных систем

- •2.3. Нефть. Состав и свойства

- •2.4. Физические свойства нефти

- •2.5. Углеводородныйсостав нефти

- •2.6. Неуглеродные соединения нефти

- •2.7. Хемофоссилии

- •2.8. Химические класификации нефтей

- •2.9. Товарная и технологическая классификации нефти

- •2.10. Газовые углеводородные системы

- •2.11. Состав и свойства газов

- •2.12. Классификация газов

- •2.13. Гидраты природных газов

- •2.14. Газоконденсатные системы

- •2.15. Продукты природного преобразования нефтей

- •2.16. Твердые битумы

- •2.16.1. Асфальтиты

- •2.16.2. Кериты

- •2.16.3. Антраксолиты

- •2.16.4. Богхеды

- •2.16.5. Озокериты

- •2.16.6. Шунгиты

- •2.16.7. Графиты

- •3. Породы, с которыми связано формирование месторождений нефти и газа

- •3.1. Нефтематеринские породы

- •3.2. Современные представления о нефтегазообразовании

- •3.3. Теории происхождение нефти

- •3.4. Породы-коллекторы

- •3.5. Пористость пород-коллекторов

- •3.6. Проницаемость пород-коллекторов

- •3.7. Породы-коллекторы западной сибири

- •3.7.1. Формирование отложений палеозойского возраста

- •3.7.2. Формирование отложений васюганской свиты

- •3.7.3. Формирование отложений ачимовской толщи

- •3.8. Породы-покрышки (флюидоупоры)

- •3.8.1. Классификация покрышек по э.А. Бакирову

- •4. Резервуары, ловушки, залежи и месторождения нефти и газа

- •4.1. Элементы складок

- •4.1.1. Типы складок

- •4.2. Природные резервуары

- •4.2.1. Типы природных резервуаров

- •4.3. Ловушки нефти и газа

- •4.3.1. Ловушки нефти и газа в разных типах природных резервуаров

- •4.4. Залежи нефти и газа

- •4.5. Класс структурных залежей

- •4.5.1. Группа залежей антиклиналей и куполов

- •4.5.2. Группа моноклиналей

- •4.5.3. Группа синклиналей

- •4.5.4. Класс рифогенных залежей

- •4.5.5. Группа рифовых массивов

- •4.5.6. Класс литологических залежей

- •4.5.7. Класс стратиграфических залежей

- •4.6. Месторождения нефти и газа

- •5. Миграция углеводородов

- •5.1. Первичная миграция нефти и газа

- •5.2. Вторичная миграция нефти и газа

- •5.3. Масштабы (расстояния), направления и скорости миграции нефти и газа

- •5.4. Принцип дифференциального улавливания и формирования залежей нефти и газа

- •5.5. Формирование залежей при вертикальной (межрезервуарной) миграции

- •5.6. Формирование залежей при латеральной (внутрирезервуарной) миграции

- •5.7. Разрушение залежей нефти и газа

- •6. Закономерности формирования и размещения скоплений нефти и газа

- •6.1. Нефтегеологическое районирование

- •Заключение

- •Оглавление

3.8.1. Классификация покрышек по э.А. Бакирову

В основе классификации покрышек лежит несколько принципов.

1. По площади распространения покрышки делятся на:

Региональные – распространены в пределах нефтегазоносной провин-ции или большей ее части, характеризуются значительной мощностью и литологической выдержанностью.

Субрегиональные – распространены в пределах нефтегазоносной области или большей ее части,

Зональные – распространены в пределах зоны или района нефте-газонакопления,

Локальные – распространены в пределах отдельных местоскоп-лений, обусловливают сохранность отдельных залежей.

2. По соотношению с этажами нефтегазоносности покрышки подразделяются на:

Межэтажные – перекрывают этаж нефтегазоносности в моноэтаж-ных местоскоплениях или разделяют их в полиэтажных местоскоплениях,

Внутриэтажные – разделяют продуктивные горизонты внутри этажа нефтегазоносности,

3. По литологическому составу

Однородные (глинистые, карбонатные; галогенные) - состоят из пород одного литологического состава

Неоднородные:

- смешанные (песчано-глинистые; глинисто-карбонатные; терригенно-галогенные и др.) - состоят из пород различного литологического состава, не имеющих четко выраженной слоистости

- расслоенные - состоят из чередования прослоев различных литологических разностей пород.

К факторам, снижающим экранирующие свойства пород-флюидо-упоров, относятся: трещиноватость, неоднородность, малая мощность и большая глубина залегания.

Трещиноватость в породах-флюидоупорах снижает их экранирующие свойства. Например, в зонах региональных разломов первоначальные пластичные свойства глин и солей утрачиваются, они становятся хрупкими, с раскрытыми трещинами, могут пропускать флюиды.

Степень однородности покрышек играет важную роль в экранирующих свойствах: присутствие прослоев песчаников и алевролитов ухудшает их качество. Алевролитовая примесь при увеличения ее содержания в глинах оказывает влияние на структуру порового пространства. Более чистые разности глин уплотняются интенсивней и характеризуются преимущественно тонкими сечениями поровых каналов, а также низкой проницаемостью. Чем больше мощность покрышки, тем выше ее изолирующие качества и способность удерживать залежи с большими высотами. Абсолютно непроницаемых для нефти и газа покрышек в природе не существует. В.П. Савченко на основе экспериментальных работ установил, что глинистая покрышка удерживает только такую залежь, избыточное давление в которой меньше перепада давлений, обусловливающего начало фильтрации флюидов сквозь эту покрышку.

На больших глубинах из-за потери воды глинистые породы становятся хрупкими и могут стать породами-коллекторами.

4. Резервуары, ловушки, залежи и месторождения нефти и газа

Прежде, чем перейти к изложению материала о резервуарах, ловушках, залежах и месторождениях нефти и газа, необходимо дать понятие, что такое складки, геологические разломы, и какие элементы их строения существуют.

4.1. Элементы складок

При характеристике элементов складок мы опираемся на разработку В.Н. Павлинову, Д.С. Кизевальтеру, К.М. Мельникову и др. (1970 г), по которой в конце прошлого века изучали структурную геологию студенты вузов Томска.

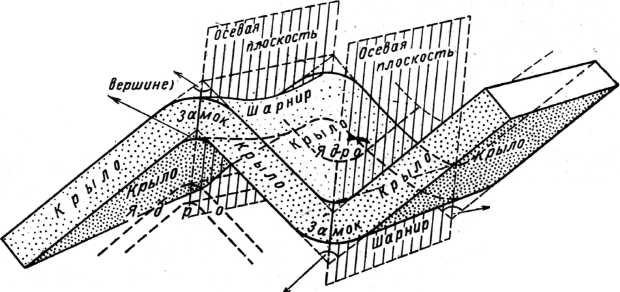

Крылья - боковые части складки, представляющие две более или менее ровные, часто плоские противоположные части изогнутого слоя или тела горных пород (рис. 4.1.).

Рис. 4.1. Элементы складки. Стрелками показан угол складки при вершине (по В.Н. Павлинову, Д.С. Кизевальтеру, К.М. Мельникову и др., 1970 г).

Замок - место перегиба или перехода одного крыла складки в другое, является местом смыкания крыльев складки.

Ядро - внутренняя часть складки, заключенная между ее крыльями и замком.

Угол складки или угол при вершине складки представляет собой двугранный угол, составленный продолженными до пересечения поверхностями ее крыльев.

Вершина складки в таком случае будет представлять точку максимума перегиба на поперечном сечении замка складки.

Осевая плоскость (поверхность) - плоскость, или поверхность, делящая складку вдоль на две части так, что угол при вершине складки делится ею пополам.

Шарнир складки — след от пересечения поверхности любого слоя складки осевой плоскостью (поверхностью). Шарнир складки представляет линию, проходящую через точки максимума перегиба поверхности наслоения одного слоя. В каждой складке можно показать столько шарниров, сколько наблюдается в ней слоев.

Шарниры складок могут воздыматься, погружаться, изгибаться и разветвляться.

Ось, или осевая линия складки — линия пересечения осевой поверхности складки с горизонтальной поверхностью. Ось складки в отличие от шарнира может располагаться как в одном слое, так и соединять точки максимумов перегиба тех слоев, которые пересекаются горизонтальной поверхностью (поверхностью рельефа местности).

Угол падения крыла складки с горизонтальной плоскостью измеряется линейным углом, составленным линией падения поверхности крыла с ее проекцией на горизонтальную плоскость. Угол может изменяться в пределах от 0 до 90°. В опрокинутых крыльях складок этот угол все равно не будет превышать 90°.