- •Методы экологических исследований.

- •Экосистемы.

- •Классификации экосистем

- •Компоненты экосистем

- •Популяция как форма существования вида

- •Оценка состояния видов в экосистемах

- •Пространственная структура экосистем

- •Экологические нишы

- •Консортивные связи в экосистемах

- •Биотические связи в экосистемах

- •Взаимополезные отношения

- •Полезно-нейтральные отношения

- •Полезно-вредные отношения

- •Взаимовредные отношения

- •Функционирование экосистем. Трофические связи.

- •Вредные вещества в пищевых цепях

- •Гомеостаз и динамика экосистем

- •Антропогенные экосистемы

- •Понятие о биосфере. Границы и структура биосферы

- •Живое вещество планеты

- •Основные свойства биосферы

- •Круговорот веществ в биосфере

- •В. И. Вернадский об эволюции биосферы

- •Понятие ноосферы по в. И. Вернадскому

- •Современные проблемы биосферы

- •Автотрофные и гетеротрофные организмы

- •Понятие об экологических факторах. Среды жизни на планете Земля

- •Экологические факторы среды

- •Некоторые общие закономерности действия экологических факторов

- •5. Понятие о природопользовании. Природные ресурсы.

- •Природные ресурсы

- •Кадастр

- •Экологические проблемы ресурсного природопользования Антропогенные воздействия на атмосферу и ее защита

- •Антропогенные воздействия на гидросферу и ее защита

- •Антропогенные воздействия на литосферу и ее защита

- •Антропогенные воздействия на биотические сообщества и их защита

- •Красная книга

- •6. Юридическая и экономическая обеспеченность природоохранной деятельности. Мониторинг. Оценка качества окружающей среды. Основы экологического права

- •Экологическая паспортизация

- •Экологический аудит

- •Экологическая экспертиза

- •Экологический контроль

- •Юридическая ответственность за экологические правонарушения

- •Экономический механизм охраны окружающей среды

- •Экологический мониторинг

- •Нормирование качества окружающей среды

Понятие о биосфере. Границы и структура биосферы

По современным представлениям, биосфера (греч. bios - жизнь, sphaira — шар, сфера) - это особая оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими организмами. Биосфера охватывает приземистую часть атмосферы, гидросферу, поверхность суши и верхние слои литосферы. Живые организмы обитают в биосфере как в среде жизни, и участвуют в ней как средообразователи. Жителем биосферы и ее активным компонентом является человек. Биосфера - глобальная экосистема, способная к саморегуляции, что обеспечивается живыми организмами.

Решающее значение в истории образования биосферы имело появление на Земле растений, которые в процессе фотосинтеза синтезируют органические вещества из СО2 и Н2О под действием солнечного света. Именно благодаря растениям на Земле получили развитие различные виды животных, и осуществляется обмен веществом и энергией между живой и неживой природой.

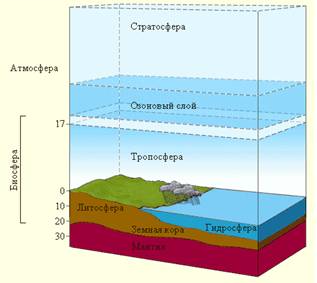

Границы биосферы в большей степени условны. Лимитирующим фактором проникновения жизни в верхние слои атмосферы служит наличие капель воды и положительных температур, а также твердых аэрозолей, поднимающихся с поверхности Земли. На больших высотах в горах (около 6 км) расположена высотная часть биосферы – эоловая зона. Здесь уже невозможна жизнь растений, это царство микроорганизмов и членистоногих. Выше эоловой зоны жизнь протекает случайно и не часто. Здесь организмы могут временно существовать, но не могут нормально жить и размножаться. Еще одним лимитирующим фактором проникновения жизни вверх является космическое излучение (губительно для живых организмов). Поэтому, вверх в атмосферу, биосфера простирается не выше озонового экрана, что составляет 22-24 км.

Жизнь в океанах достигает их дна. Живые организмы встречаются и на глубине более 11 км. Нижняя граница жизни в литосфере не опускается обычно глубже 3-4 км на суше, и не более 1-2 км ниже дна океана.

Таким образом, верхняя граница биосферы проходит в атмосфере на высоте до 30 км (до озонового экрана), нижняя – на суше, на глубине до 4 км (максимум 6-7 км) от поверхности земной коры, в Мировом океане - до дна самых глубоких впадин (самая глубокая впадина (11022 м) – Марианская) (рис 3. 1.).

Рис. 3.1. Границы биосферы.

В буквальном переводе термин “биосфера” обозначает сферу жизни. Именно в таком смысле этот термин впервые был введен в науку в 1875 г. австрийским геологом и палеонтологом Эдуардом Зюссом (1831 - 1914). К биосфере он отнес все то пространство атмосферы, гидросферы и литосферы (твердой оболочки Земли), где встречаются живые организмы. Однако задолго до этого другие естествоиспытатели употреблялись такие названия как: "пространство жизни", "картина природы", "живая оболочка Земли" и др.

Важнейший вклад в исследование биосферы внесли исследования академика В. И. Вернадского (1863-1945), который использовал предложенный Зюссом термин и создал в 1926 году науку с аналогичным названием - Учение о биосфере. Если, по Зюссу, «биосфера» - это пространство земной поверхности, характеризующееся жизнью, то по В. И. Вернадскому, живым организмам отводится роль главнейшей геохимической силы. При этом в понятие биосферы включается преобразующая деятельность организмов не только в границах распространения жизни в настоящее время, но и в прошлом. Таким образом, по Вернадскому, биосфера – это пространство (оболочка Земли), где существует или когда-либо существовала жизнь, то есть где встречаются живые организмы или продукты их жизнедеятельности. Ту часть биосферы, где живые организмы встречаются в настоящее время, обычно называют современной биосферой, а древние биосферы относят к палеобиосферам (белым биосферам). К последним относят: залежи каменных углей, нефти, горючих сланцев, известь, мел, соединения кремния, рудные образования и др.

Свое учение о биосфере В. И. Вернадский строил на идеях М. В. Ломоносова и В. В. Докучаева. М. В. Ломоносов придавал огромное значение органическому миру в развитии жизни на нашей планете, объясняя деятельностью организмов происхождение торфа, каменных углей, янтаря, нефти и др. Поэтому понятие о биосфере у Вернадского пронизано идеей взаимодействия земных и космических тел и явлений. Будучи учеником В. В. Докучаева, Вернадский еще в студенческие годы стал последователем его идеи о синтезировании знаний частных наук для комплексного изучения земной поверхности.

Учение В. И. Вернадского о биосфере (1926 г.), которое является крупнейшим из обобщений в области естествознания в 20 веке, произвело переворот во взглядах на глобальные природные явления, в том числе на геологические процессы, причины явлений, их эволюцию. Биосфера - закономерный продукт эволюции Земли, а вместе с тем главнейшая арена жизни и хозяйственной деятельности человека. В своем глобальном проявлении биосфера выступает как гигантский аккумулятор и трансформатор энергии Солнца. Жизнь на Земле определяется Солнцем. Зеленые растения, поглощая из окружающей среды энергию Солнца, накапливают ее, обеспечивают существование всего гетеротрофного населения планеты и глобальный биологический круговорот веществ, осуществляющий взаимоотношение живого вещества с окружающей средой и обусловливающий непрерывность жизни на нашей планете. Таким образом, Вернадский показал первостепенную преобразующую роль живых организмов и обусловливаемых ими механизмов образования и разрушения геологических структур, круговорота веществ, изменения твердой (литосферы), водной (гидросферы) и воздушной (атмосферы) оболочек Земли.

По представлениям В. И. Вернадского биосфера включает: живое вещество - все живые организмы; биогенное вещество - преобразованные живые организмы (уголь, известняк, торф и др.); косное вещество - в его образовании живое не участвует (горные породы, минералы и др.), биокосное – косное вещество, созданное при участии живых организмов (почва, вода, илы), радиоактивное вещество, вещество рассеянных атомов, вещество космического происхождения (метеориты, космическая пыль и др.). Все семь типов веществ геологически связаны между собой.