Лекция 7. Методы исследования системы крови

Болезни системы крови можно условно разделить на три большие группы: анемии, гемобластозы и геморрагические диатезы.

Анемии—это клинико-гематологический синдром, характеризующийся уменьшением количества эритроцитов и гемоглобина и проявляющийся определенной симптоматикой. Наиболее часто встречаются анемии: железодефицитные, В12- фолиеводефицитные (связаны с недостатком в организме факторов эритропоэза) и гемолитические (в основе — укорочение продолжительности жизни и усиленный распад эритроцитов).

Лейкозы (гемобластозы) — это опухолевое заболевание кроветворной ткани.

Геморрагические диатезы — это группа заболеваний, основным клиническим проявлением которых является склонность к кровоточивости. Чаще всего встречаются такие заболевания этой группы, как гемофилия, тромбоцитопении и геморрагические васкулиты.

Расспрос.

Жалобы.

1. Довольно часто больные с заболеваниями крови предъявляют неспецифические жалобы (общего характера), которые связаны с нарушениями в различных органах и системах вследствие изменения в них процессов окисления, питания и кровообращения:

со стороны нервной системы — общая слабость, сонливость, головные боли, головокружение, обмороки;

со стороны сердечно-сосудистой системы — сердцебиение, одышка.

Эти изменения в основном обусловлены анемией как таковой, а также анемией на почве лейкозов и геморрагических диатезов. Недостаток в крови гемоглобина и эритроцитов (переносчиков кислорода) приводит к кислородному голоданию (гипоксии) органов и тканей, которое в определенной мере компенсируется учащенным дыханием и сердечными сокращениями. Поэтому больные с анемией жалуются на одышку и сердцебиение.

Лихорадка может быть связана: при анемиях — с компенсаторным увеличением основного обмена, пирогенным действием продуктов распада эритроцитов, при лейкозах — с высвобождением пирогенных веществ при распаде лейкоцитов. Кроме того, у больных с патологией крови снижен иммунитет и имеется склонность к различным воспалительным заболеваниям, сопровождающимся повышением температуры тела.

К неспецифическим можно отнести и жалобы на потерю аппетита, похудание.

2. Наряду с неспецифическими жалобами больные могут предъявлять жалобы, довольно характерные для определенной гематологической патологии. Например:

извращение вкуса (потребность есть мел, землю, уголь, глину, известь, сырую крупу) и обоняния (желание вдыхать пары бензина, ацетона, эфира и др.) развивается при железоде-фицитной анемии;

чувство жжения языка при В12 дефицитной анемии связано с воспалительными изменениями слизистой (глоссит);

ощущение онемения, «ползанья мурашек», зябкость пальцев рук и ног встречаются при хронических анемиях и связаны с трофическими нарушениями нервной системы из-за недостатка кислорода;

кожный зуд может быть признаком гематологического заболевания (лейкоза, лимфогранулематоза, эритремии);

боли в костях встречаются при лейкозах и связаны с усиленной пролиферацией клеток костного мозга и его гиперплазией;

боль в горле при глотании (некротическая ангина) бывает при остром лейкозе;

кровоточивость десен, «синяки» на теле, кровотечения из носа, ЖКТ, матки и других органов — жалоба, характерная для больных с геморрагическим диатезом;

тяжесть, боли в левом и правом подреберьях возникают при вовлечении в патологический процесс селезенки и печени.

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Установить начало и особенности течения гематологического заболевания трудно в связи с тем, что симптомы часто бывают неспецифическими. Помощь в диагностике оказывает выявление в анамнезе предполагаемого провоцирующего фактора: употребления лекарств и пищевых продуктов, вызывающих агранулоцитоз; контакт с радиоактивными препаратами или рентгеновским излучением, который может привести к лейкозу, и др.

Необходимо поинтересоваться, проводились ли больному в прошлом исследования крови, каковы их результаты. При этом желательно изучить медицинскую документацию (выписки из истории болезни, справки, результаты анализов и т. д.).

Расспрашивая больного, нужно установить динамику симптомов, о которых сообщает больной, и таким образом составить представление о течении заболевания.

Следует выяснить, чем и с каким эффектом лечился больной раньше.

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

Определенное диагностическое значение имеет расспрос больного об условиях жизни (недостаточное пребывание на воздухе, воздействие солнечного света), питании (неправильное однообразное питание с недостаточным содержанием витаминов), а также условия труда (действие промышленных ядов — свинца, мышьяка, бензола, ртути, фосфора и др.; работа с радиоактивными препаратами, лучевые воздействия).

Полезную информацию можно получить, собирая сведения о перенесенных ранее заболеваниях, которые могут осложняться болезнями крови. Например, рак, атрофический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, туберкулез могут явиться причиной развития анемии. Большое значение имеют указания в анамнезе на заболевания печени, почек, глистные инвазии. Длительный бесконтрольный прием некоторых лекарственных препаратов (нестероидные противовоспалительные средства, цитостатики, левомицетин, сульфаниламиды и др.) способствует развитию анемического и геморрагического синдромов.

Вопрос о наследственности имеет большое значение в постановке диагноза гемофилии, наследственной гемолитической анемии и др.

ОБЩИЙ ОСМОТР

Общее состояние и сознание нарушаются, как правило, в терминальных стадиях лейкозов, анемий.

Изменения кожи и слизистых наблюдаются при болезнях крови:

бледность кожных покровов разных оттенков в сочетании с бледностью слизистых оболочек — ведущий симптом анемий:

«алебастровая бледность» бывает при раннем хлорозе;

восковидная бледность — при В12дефицитной анемии;

бледность с желтушным оттенком — при гемолитической анемии;

«полнокровный», вишнево-красный цвет кожи характерен для эритремии;

кровоизлияния различной величины и формы — от мелкоточечных (петехий) до более крупных (пурпура, экхимозы) и очень крупных (кровоподтеки) — появляются на коже и слизистых при геморрагических диатезах;

сухость, шелушение кожи — признак трофических нарушений кожи при железодефицитной анемии.

3.Поражения волос и ногтей, возникающие при дефиците железа: волосы истонченные, ломкие, секущиеся, выпадающие;

ногти ломкие, тусклые, вогнутые, с поперечными складками («корявые» ногти — койлонихии)

4.Изменения полости рта и зева могут обнаруживаться при за- болеваниях крови, например:

розовый со сглаженными вследствие атрофии сосочками «лакированный» язык (гунтеровский глоссит) — при железо- и В12 дефицитной анемиях;

стоматиты, гингивиты, быстро разрушающиеся зубы — при В!2 дефицитной анемии.

некротическая ангина с дурным запахом изо рта — при остром лейкозе.

5. Увеличение множества лимфатических узлов (системность поражения) характерно для лимфолейкоза, лимфогранулематоза, лимфосаркоматоза. Однако следует иметь в виду, что лимфатические узлы могут быть увеличены не только при заболеваниях крови.

ПАЛЬПАЦИЯ

Пальпация при исследовании гематологических больных применяется для оценки болезненности костей, состояния лимфатических узлов, селезенки и печени.

Некоторые симптомы, обнаруживаемые при пальпации этих органов, могут свидетельствовать о патологии системы кроветворения, например:

болезненность при поколачиваныы или надавливании в области грудины, других плоских, а также трубчатах костей наблюдается при лейкозах, некоторых видах анемий;

значительно увеличенные, плотные, безболезненные, спаянные между собой, но не спаянные с окружающими тканями лимфатичесике узлы с неизмененной кожей над ними характерны для лимфогранулематоза и лимфосаркоматоза;

увеличенные, мягкие, безболезненные, легко смещаемые лимфоузлы бывают при лимфолейкозе, злокачественной лимфоме;

увеличение печени (гепатомегалия) наблюдается при лейкозах, анемиях в сочетании со спленомегалией (гепатолиенальный синдром).

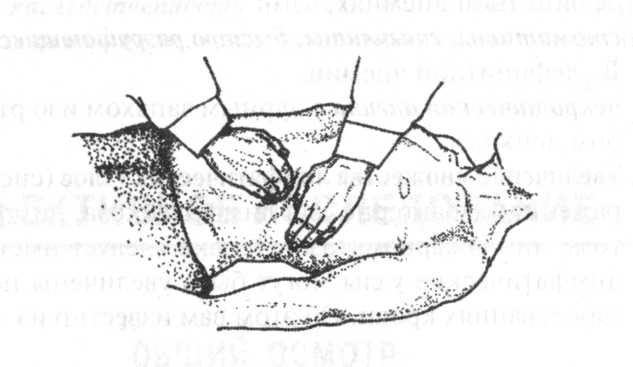

ПАЛЬПАЦИЯ СЕЛЕЗЕНКИ (бимануальная)

Методика пальпации селезенки принципиально не отличается от методики пальпации печени.

Необходимо соблюдение общих правил пальпации и техники глубокой скользящей пальпации.

Положение больного — на спине или на правом боку, руки под головой, левая нога согнута в тазобедренном и коленном суставах, правая нога вытянута.

Установить II—V пальцы правой (пальпирующей) руки на передней брюшной стенке в области левого подреберья напротив X ребра параллельно реберной дуге, на 3—5 см ниже ее.

Левой рукой охватить нижнюю часть левой половины грудной клетки (ограничивается движение грудной клетки в сторону при вдохе и усиливается движение диафрагмы и селезенки вниз, навстречу пальпирующей руке).

Пальцами правой руки собрать кожную складку вниз по направлению к пупку.

Погрузить пальцы правой руки в глубину брюшной полости по направлению к левому подреберью на выдохе (создается искусственный карман).

Пальпировать селезенку во время медленного и глубокого вдоха (в результате движения диафрагмы и селезенки вниз в образованный карман).

В норме селезенка не прощупывается. Если селезенка пальпируется у края реберной дуги, это свидетельствует о ее значительном увеличении (в 1,5-2 раза). В этом случае следует оценить ее консистенцию, характер поверхности, наличие болезненности.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Увеличение селезенки (спленомегалия) возможно при многих заболеваниях, а именно:

болезнях кроветворной системы (лейкозы, гемолитическая анемия),

болезнях печени (гепатиты, циррозы),

инфекционных заболеваниях (сепсис, бруцеллез, малярия, сыпной и брюшной тиф и др.),

нарушениях обмена веществ (сахарный диабет и др.),

поражениях селезенки (воспалительный процесс, травма, опухоль, эхинококкоз),

тромбозе селезеночной или воротной вен).

Плотная консистенция селезенки определяется при хронических инфекционных процессах, болезнях крови, раке, портальной гипертензии.

Мягкая консистенция — при острых инфекциях.

Неровная поверхность селезенки выявляется при кистах, сифилисе, инфаркте селезенки.

Болезненность селезенки при пальпации может выявляться при воспалительных процессах, инфекциях, тромбозе селезеночной вены.

перкуссия

При исследовании больного с гематологической патологией перкуссия применяется ограниченно и проводится с целью определения размеров селезенки и печени.

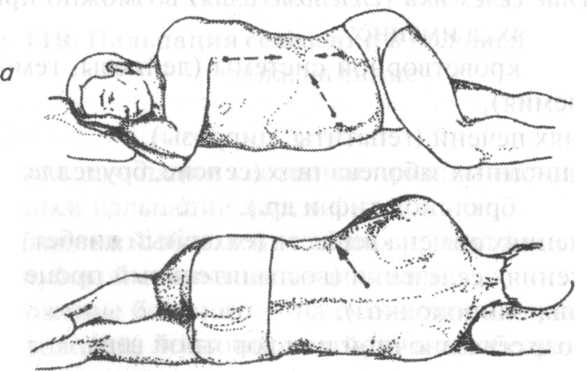

ПЕРКУССИЯ СЕЛЕЗЕНКИ

Положение больного лежа на правом боку.

Перкуссия проводится с соблюдением уже известных вам общих правил топографической перкуссии.

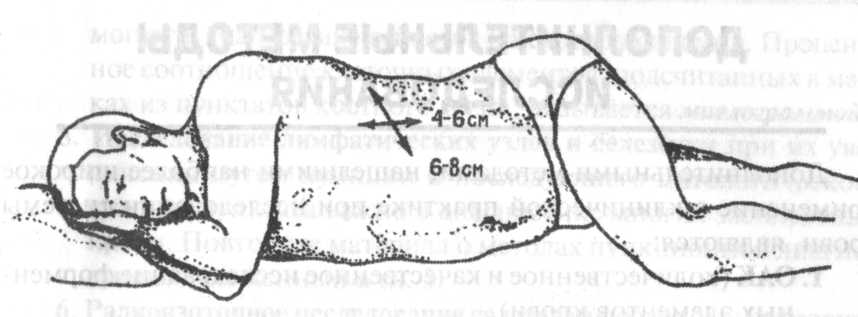

Определение перкуторных размеров селезенки проводится в следующем порядке: вначале определяют поперечный размер по левой средней подмышечной линии, затем продольный размер спереди и сзади на уровне X ребра .

Перкуссия селезенки: a — направление перкуссии при определении верхней, нижней и передней границ селезенки; б — задней границы селезенки

В норме верхняя граница селезенки соответствует IX ребру по левой средней подмышечной линии, нижняя граница проходит по XI ребру. Поперечный размер селезенки равен 4-6 см, продольный размер составляет 6-8 см (рис. 121).

Аускультация.

Этот метод применяется для исследования селезенки — можно прослушивать шум трения брюшины при перисплените.

Систолический шум при аускультации сердца и сосудов может выявляться при анемии, что связано с уменьшением вязкости крови и увеличением скорости движения крови в сосудах.

Дополнительными методами, нашедшими наиболее широкое применение в клинической практике при исследовании системы крови, являются:

OAK (количественное и качественное исследование форменных элементов крови).