- •С основами лесного товароведения

- •Древесиноведение с основами лесного товароведения

- •Предисловие

- •Введение

- •Раздел I. Древесиноведение

- •Глава 1. Строение дерева

- •§ 1* Древесные растения

- •§ 2. Основные части дерева

- •Глава 2. Строение древесины и коры

- •§ 3. Макроскопическое строение древесины

- •§ 4* Определение породы но макростроению древесины

- •§ 5. Микростроение древесины

- •4. Размеры члеников сосудов в ранней и поздней зонах годичного слоя древесины некоторых кольцесосудистых пород

- •§ 6. Микростроение сердцевины и коры

- •Глава 3. Химические свойства древесины и коры

- •§ 7. Химический состав древесины и коры

- •6. Химический состав древесины некоторых пород, %

- •§ 8* Характеристика органических веществ древесины и коры

- •§ 9* Древесина, кора и древесная зелень как химическое сырье

- •Глава 4. Физические свойства древесины и

- •§ 10. Внешний вид древесины

- •10. Ширина годичных слоев и содержание поздней древесины у

- •§11. Влажность древесины и коры; свойства, связанные с ее

- •11. Равновесная влажность древесины, %, в среде перегретого

- •13. Коэффициенты влагопроводности древесины некоторых

- •14. Тангенциальная усушка ранней и поздней зон годичного слоя древесины*

- •§ 12. Плотность

- •§ 13. Проницаемость древесины жидкостями и газами

- •§ 14. Тепловые свойства древесины

- •§ 15* Электрические свойства древесины

- •24. Сравнительные данные об удельном объемном и поверхностном сопротивлении древесины

- •25. Удельное объемное сопротивление древесины в абсолютно сухом состоянии

- •20 40 60 80 95 Teiinepamypaty

- •§ 16. Звуковые свойства древесины

- •§ 17. Свойства древесины, проявляющиеся при воздействии

- •Глава 5. Механические свойства

- •§ 18. Общие сведения о механических свойствах древесины

- •§ 19» Механические испытания древесины; принципы, общие требования и процедура

- •§ 20. Статистический анализ результатов испытаний

- •§ 21* Прочность древесины при сжатии

- •§ 22. Прочность древесины при растяжении

- •33. Прочность древесины при растяжении поперек волокон

- •§ 23. Прочность древесины при статическом изгибе

- •§ 24. Прочность древесины при сдвиге

- •§ 25» Деформативность древесины при кратковременных

- •36. Модули упругости древесины

- •§ 26. Реологические свойства и гигро(термо)-механические

- •§ 27. Длительная прочность и сопротивление усталости древесины

- •§ 28. Ударная вязкость, твердость и износостойкость древесины

- •§ 29. Способность древесины удерживать крепления, гнуться

- •§ 30. Удельные характеристики механических свойств

- •Древесины

- •§ 31* Характеристики древесины как конструкционного материала

- •Глава 6. Изменчивость и взаимосвязи свойств древесины

- •§ 32* Изменчивость свойств древесины

- •0 20 406080100 0 20 Ш 60 80 п Расстояние от сердиебины,.1 о

- •§ 33* Связи между свойствами древесины* Неразрушающие методы контроля прочности древесины

- •§ 34* Изменение свойств древесины под воздействием физических и химических факторов

- •49. Влияние температуры и влажности на прочность древесины

- •50. Влияние температуры и влажности на прочность древесины при растяжении поперек волокон в тангенциальном направлении

- •Глава 7. Пороки древесины

- •§ 35. Сучки

- •§ 36. Трещины

- •§ 37. Пороки формы ствола

- •§ 38* Пороки строения древесины

- •3. Нерегулярные анатомические образования.

- •4. Сердцевина, смещенная и двойная сердцевина.

- •§ 39. Химические окраски

- •§ 40. Грибные поражения

- •§ 41. Биологические повреждения

- •§ 42, Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки

- •§ 43. Покоробленности

- •Глава 8. Стойкость и защита древесины

- •§ 44. Стойкость древесины

- •51. Относительная стойкость к гниению древесины различных

- •§ 45. Способы и средства повышения стойкости древесины

- •Глава 9. Основные лесные породы и их

- •§ 46* Хвойные породы

- •§ 47. Лиственные породы

- •§ 48. Иноземные породы

- •Раздел 1ь основы лесного товароведения

- •Глава 10. Классификация и стандартизация

- •§ 49. Классификация лесных товаров

- •§ 50. Общие сведения о стандартизации продукции

- •§ 51. Стандартизация и качество лесных товаров

- •Глава 11. Круглые лесоматериалы

- •§ 52. Общая характеристика хлыстов и круглых лесоматериалов

- •§ 53. Технические требования к круглым лесоматериалам

- •§ 54, Технологическое сырье

- •§ 55. Методы измерения размеров и объема круглых лесоматериалов,

- •Контроль качества, приемка, маркировка

- •Глава 12. Пилопродукция

- •§ 56» Пиломатериалы

- •§ 57. Заготовки и пиленые детали

- •§ 58* Методы испытаний пиломатериалов и заготовок

- •Глава 13. Строганые, лущеные, колотые лесоматериалы; измельченная древесина

- •§ 59. Строганые, лущеные и колотые лесоматериалы

- •§ 60. Измельченная древесина

- •Глава 14. Композиционные древесные

- •§ 61. Клееная древесина

- •§ 62. Композиционные материалы на основе измельченной

- •§ 63» Модифицированная древесина

- •§ 64. Методы испытаний композиционных древесных материалов и модифицированной древесины

- •§ 46. Хвойные породы 259

- •§ 47. Лиственные породы 262

- •§ 48. Иноземные породы 269

- •Раздел II. Основы лесного товароведения 274

- •Глава 10. Классификация и стандартизация лесных товаров 274

- •§ 49. Классификация лесных товаров 274

- •§ 50. Общие сведения о стандартизации продукции 276

- •§ 51. Стандартизация и качество лесных товаров 278

- •Глава 11. Круглые лесоматериалы 281

- •§ 52. Общая характеристика хлыстов и круглых

- •§ 53. Технические требования к круглым лесоматериалам 284

- •§ 54. Технологическое сырье 292

- •§ 55. Методы измерения размеров и объема круглых лесоматериалов, контроль качества, приемка, маркировка 293

- •Глава 12. Пилопродукция 298

- •§ 56. Пиломатериалы 298

- •§ 57. Заготовки и пиленые детали 304

- •§ 58. Методы испытаний пиломатериалов и заготовок 307

- •Глава 13. Строганые, лущеные, колотые лесоматериалы;

- •§ 59. Строганые, лущеные и колотые лесоматериалы 311

- •§ 60. Измельченная древесина 313

- •Глава 14. Композиционные древесные материалы и

- •§ 61. Клееная древесина 316

- •§ 62. Композиционные материалы на основе измельченной

- •§ 63. Модифицированная древесина 325

- •§ 64. Методы испытаний композиционных древесных

- •Древесиноведение с основами лесного товароведения Учебник

ризуют величиной наибольшего искривления, измеряемого так же, как в случае простой кривизны.

Кривизна затрудняет применение круглых лесоматериалов по назначению, снижает выход пиломатериалов и шпона, служит причиной образования радиального наклона волокон.

§ 38* Пороки строения древесины

Все пороки этой группы можно разделить на семь подгрупп. 1. Неправильное расположение волокон и годичных слоев.

Наклон волокон. Так называется отклонение волокон от продольной оси сортимента. Этот порок, который раньше назывался косослоем, встречается у всех пород. В круглых лесоматериалах он обусловлен природным спиральным расположением волокон. Обнаруживается этот порок на боковой поверхности по направлению бороздок коры, а в окоренных сортиментах по винтовым трещинам (рис. 91,а). В пилопродукции и шпоне различают две разновидности этого порока. Тангенциальный наклон волокон обнаруживается на тангенциальном разрезе по отклонению от продольной оси сортимента направления смоляных ходов, сосудов, сердцевинных лучей, трещин и полосок грибных поражений (рис. 91,6).

а 5 в

Рис. 91. Разновидности наклона волокон и способы его измерения: а - тангенциальный наклон в круглых лесоматериалах; б и в - тангенциальный и

радиальный наклон волокон в пилопродукции

Если указанные признаки выражены недостаточно четко, следует прочертить риски тонким, но не острым инструментом или провести пробное раскалывание вдоль волокон; отклонение риски от продольной оси сортимента или неплоскостность поверхности радиального раскола укажут на наличие порока.

Спиральное расположение волокон в растущем дереве связано с делением камбиальных клеток косорадиальными перегородками. Волокна могут быть направлены по левым или правым спиралям. Главная причина наклона волокон - наследственность. Как правило, с возрастом степень наклона увеличивается и на периферии ствола она больше, чем у сердцевины. У хвойных пород в сердцевине и ювенильной древесине волокна расположены по левым спиралям, а ближе к периферии - по правым.

Тангенциальный наклон волокон может образоваться в результате распиловки прямоволокнистой доски (бруса) на мелкие детали при направлении резов под углом к продольной оси исходного сортимента. Отличить указанный вид порока от природного тангенциального наклона волокон можно по одинаковой величине угла наклона на противоположных сторонах сортимента.

Радиальный наклон волокон наблюдается при перерезании годичных слоев на радиальной или близкой к ней поверхности пиломатериала. Указанная разновидность наклона волокон (по старой терминологии - искусственный косослой) получается при распиловке сильно сбежистых, закомелистых и кривых бревен. Если резы пилы проходят параллельно продольной оси бревна, то годичные слои и, следовательно, волокна на радиальной поверхности пиломатериала оказываются расположенными под углом к ребру сортимента (рис. 91,в). В этом случае на тангенциальной поверхности пиломатериалов, а также на лущеном шпоне, видны близко расположенные границы годичных слоев.

Наклон волокон измеряют в месте наибольшего проявления порока на боковой поверхности круглых лесоматериалов по отклонению волокон от линии, параллельной продольной оси сортимента, на протяжении 1 м и выражают в процентах или сантиметрах. В комлевых бревнах наклон волокон измеряют, отступя на 1 м от нижнего торца*. Допускается измерять порок на верхнем торце по хорде h (рис. 91,а) в сантиметрах или долях диаметра торца. В пилопродукции наклон волокон измеряют по величине отклонения h (рис 91,б,в) на длине /, равной не менее двойной ширины сортимента (в процентах от длины этого участка продольной оси). В шпоне тангенциальный наклон измеряют так же, как в пилопродукции, а радиальный наклон - по средней ширине перерезанных годичных слоев, которые подсчитываются на отрезке длиной 100 мм в том участке тангенциальной поверхности листа, где эти слои расположены наиболее тесно.

Наибольшее снижение прочности от этого порока наблюдается при растяжении вдоль волокон, заметно снижается прочность при статическом изгибе; наименьшее влияние- при сжатии вдоль волокон. По данным Н.Л. Леонтьева наклон волокон, равный 12 %, вызывает снижение предела

* Такой метод измерения и по стандарту ЕН 1310

прочности сосны при сжатии вдоль волокон на 3 %, при статическом изгибе на 11 %, а при растяжении вдоль волокон на 14 %.

Модуль упругости также существенно снижается при увеличении наклона волокон, особенно при сжатии вдоль волокон.

Наклон волокон увеличивает усушку сортиментов в продольном направлении и служит причиной образования винтовой покоробленности (крыловатости) пиломатериалов, скручивания столбов. Кроме того, наклон волокон затрудняет механическую обработку древесины и снижает ее способность к изгибу.

Свилеватость. Так называется извилистое или беспорядочное расположение волокон, встречающееся чаще всего у лиственных пород. Волнистая свилеватость выражается в более или менее упорядоченном расположении волнообразно изогнутых волокон, образует характерную струйчатую текстуру (рис 92). Наблюдается преимущественно в комлевой части ствола, особенно в местах перехода ствола в корни. Возникновение волнистой свилеватости связывают с сильным давлением на древесину нижней части ствола от выше расположенных частей стоящего дерева. Волнистая свилеватость наблюдается у березы, осины, клена, ясеня и дру

гих пород.

Рис 92. Волнистая свилеватость у березы

Путаная свилеватость характеризуется беспорядочным расположением волокон; встречается главным образом в древесине наростов типа капов. Обычно свилеватость представляет собой местный порок, но иногда может обнаружиться на большом протяжении ствола, например в карельской березе (см. рис 22,в).

Согласно исследованиям Н.О. Соколова, А.Я. Любавской и др. строение древесины карельской березы отличается от строения березы повислой, кроме отмеченной особенности расположения волокон, наличием крупных ложноши-роких сердцевинных лучей и участков паренхимных клеток. Своеобразный, коричневатый узорчатый рисунок обусловливается бурым пигментом, содержащимся в клетках сердцевинных лучей и

паренхимы. Причины образования такой аномальной древесины рассматриваются в работах В.В. Коровина, Н.Е. Косиченко, Л.Л. Новицкой и др.

Измеряют ширину и длину свилеватой части поверхности в сантиметрах или долях ширины и длины сортимента, устанавливают процент площади поверхности сортимента занятой пороком. Свилеватость снижает

прочность при растяжении, сжатии и изгибе, но повышает прочность при скалывании, увеличивает ударную вязкость и сопротивление раскалыванию. Механическая обработка свилеватой древесины затруднена. Вместе с тем свилеватость (особенно путаная) создает красивую текстуру, которая высоко ценится при использовании древесины в качестве декоративного материала. Поэтому свилеватость следует считать условным пороком.

Завиток. Это местное искривление годичных слоев у сучков и проростей (см. ниже). На боковых поверхностях пилопродукции и в шпоне заметны скобообразные, изогнутые или замкнутые концентрические контуры искривленных годичных слоев. Односторонним называется завиток, выходящий на одну или две смежные стороны сортимента (рис. 93). Сквозным называется завиток, выходящий на две противоположные стороны сортимента.

Рис. 93. Завиток односторонний

На боковых поверхностях пилопродукции и в шпоне измеряют ширину и длину завитка в линейных мерах или в долях ширины и длины поверхности, а также подсчитывают количество завитков на 1 м или всю длину сортимента (в пиломатериалах и заготовках) и

на 1 м2 или всю поверхность листа (в шпоне). Завитки, окружающие сучки, допустимые в данном сортименте, не учитываются.

Наибольшее снижение прочности наблюдается при наличии сквозных завитков, находящихся под действием растягивающих напряжений. Завитки снижают также ударную вязкость. Особенно опасны завитки для мелких сортиментов.

2. Реактивная древесина.

В наклонных и изогнутых стволах и ветвях образуется особая древесина, получившая в мировой ботанической литературе название реактивной. Такая древесина образуется под воздействием силы тяжести, вызывающей перераспределение гормонов (ауксина и др.), стимулирующих или подавляющих ростовые процессы; ветровой нагрузки; напряжений роста; осмотического давления и других факторов.

Крень. Этот порок строения древесины хвойных пород выражается в кажущемся увеличении ширины поздней зоны годичных слоев. Креневая древесина лишь по цвету напоминает позднюю древесину. Крень образуется преимущественно в сжатой зоне наклоненных или изогнутых стволов, т. е. на нижней, обращенной к земле, стороне.

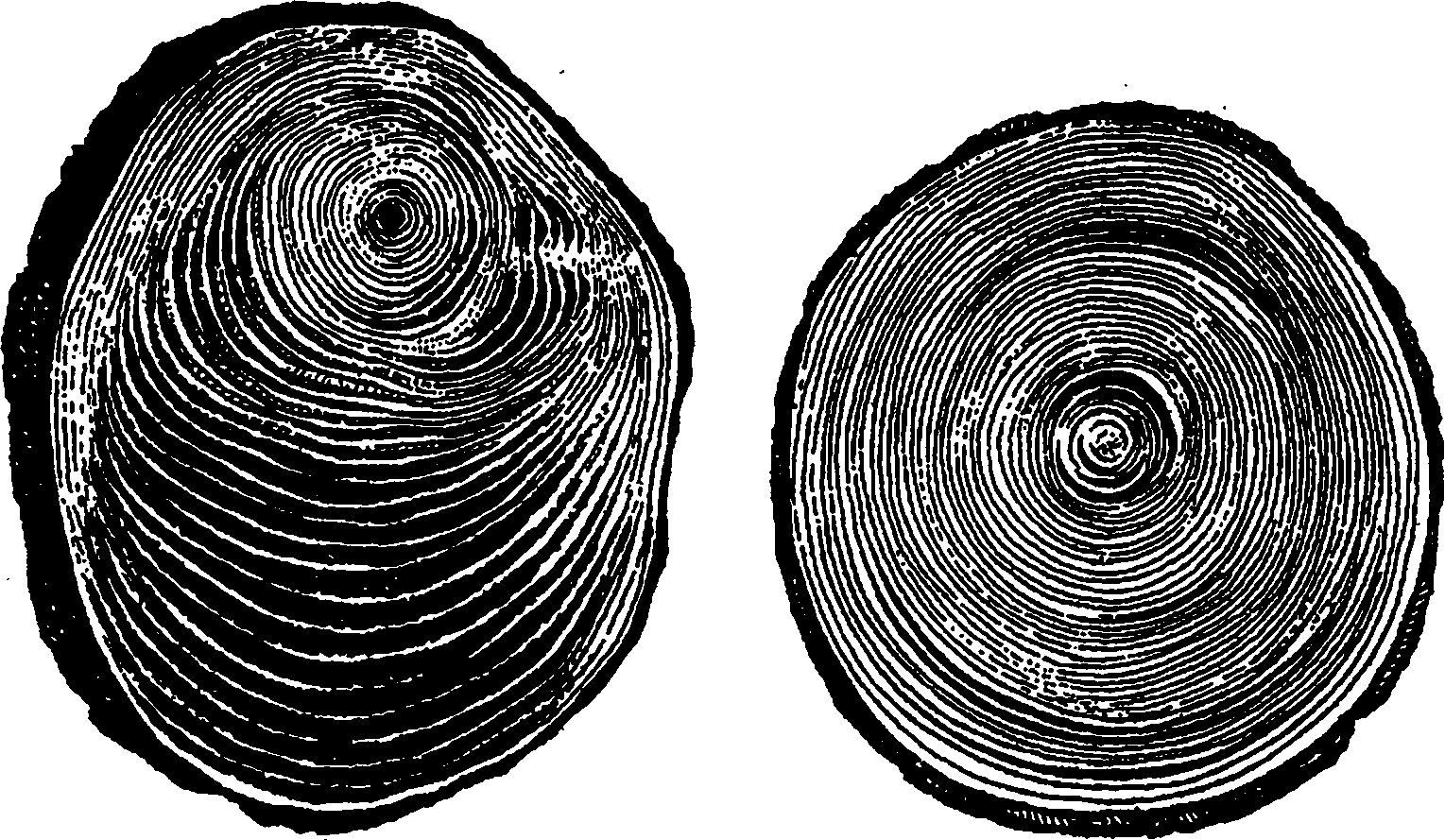

Сплошная крень (рис. 94,а) обнаруживается на торцах стволов, длительно подвергавшихся изгибу, в виде темноокрашенного участка,

занимающего иногда более половины сечения, имеющего овальную форму и эксцентрично расположенные годичные слои. Сердцевина смещена в сторону участка нормальной древесины. В креневой древесине годичные слои значительно шире, а в пределах каждого годичного слоя переход от светлой к темной зоне менее резкий, чем в нормальной древесине. Обычно поверхность креневой древесины более гладкая, чем у нормальной. Сплошная крень чаще наблюдается в комлевой части ствола, и в искривленных участках может быть в растянутой зоне. Встречается также в нижней (сжатой) зоне ветвей.

а

5

Местная крень (рис. 94,6) возникает при кратковременном изгибе ствола или действии других факторов. На торце ствола заметна в виде дугообразных участков, захватывающих один или несколько годичных слоев.

На боковых поверхностях пилопродукции и шпона сплошная и местная крень видны как тусклые темные полосы различной ширины. Особенно часто встречается и хорошо заметна крень у ели и пихты; в темно-окрашенной ядровой зоне лиственницы, сосны, кедра крень видна хуже.

Крень измеряют по ширине и длине зоны, занятой этим пороком (в линейных мерах или в долях соответствующих размеров сортимента); можно также определять долю (в процентах) площади стороны сортимента, занимаемую пороком.

Креневые трахеиды имеют округлую форму поперечного сечения; поэтому видны крупные межклеточные пространства. Толщина стенок в 2

раза больше, чем в нормальных трахеидах. Слой 53 в стенках отсутствует, а в слое S2 микрофибриллы наклонены под углом 45°, т. е. значительно

большим, чем обычно. Длина трахеид в креневой зоне, так же как и на других участках быстрого роста, на 10-40% меньше, чем у нормальной древесины.

У креневой древесины снижается примерно на 10% содержание целлюлозы и увеличивается содержание лигнина. Плотность, торцовая твердость, прочность при сжатии вдоль волокон и статическом изгибе повышаются. В то же время предел прочности при растяжении вдоль волокон и ударная вязкость снижаются. Модули упругости вдоль волокон падают, а модули сдвига и модули упругости при сжатии поперек волокон возрастают.

Усушка поперек волокон у креневой древесины примерно в 2 раза меньше, чем у нормальной. Однако усушка вдоль волокон, из-за большого угла наклона микрофибрилл, значительно увеличивается (в 4-5 раз). Это вызывает продольное коробление и растрескивание пилопродукции.

Предел гигроскопичности у креневой древесины ниже, снижается также проницаемость древесины для жидкости и газов, что связано с меньшими размерами полостей трахеид и окаймленных пор; падает водо-поглощение.

Присутствие крени в балансах снижает выход химически чистой целлюлозы, увеличивает расходы на ее отбелку. Из-за крени ухудшается качество древесной массы, используемой в бумажном производстве.

Тяговая древесина. Так называется порок строения древесины лиственных пород, родственный по происхождению крени. Однако в отличие от крени этот порок образуется в верхней (растянутой) зоне искривленных или наклоненных стволов и ветвей некоторых пород (бука, тополя и др.). У бука после валки дерева тяговая древесина может быть обнаружена по более светлой окраске с серебристым или перламутровым оттенком. Под действием света, воздуха, а так же при сушке тяговая древесина окрашивается в более темный коричневатый цвет.

На торцах лесоматериалов тяговая древесина имеет вид дугообразных участков, отличающихся цветом и структурой (пушисто-бархатистая поверхность) от нормальной древесины. На радиальной поверхности и в шпоне с хорошо видимыми годичными слоями (дуб, ясень) наблюдается в виде узких полосок - тяжей. В лесоматериалах со слабовыраженными годичными слоями (береза, клен) распознавание порока затруднено. У бука рекомендуется обработать торцовую поверхность сортимента, имеющую влажность 30-40%, водным раствором хлорцинкйода, при этом тяговая древесина окрасится в сине-фиолетовый цвет. Способы измерения тяговой древесины такие же, как и для крени.

Содержание волокон либриформа увеличивается, они имеют меньший диаметр, но большую длину и значительно утолщенные стенки. В стенках волокон либриформа имеется мощный желатинозный слой, выстилающий внутреннюю поверхность (со стороны полости). Этот слой богат