- •С основами лесного товароведения

- •Древесиноведение с основами лесного товароведения

- •Предисловие

- •Введение

- •Раздел I. Древесиноведение

- •Глава 1. Строение дерева

- •§ 1* Древесные растения

- •§ 2. Основные части дерева

- •Глава 2. Строение древесины и коры

- •§ 3. Макроскопическое строение древесины

- •§ 4* Определение породы но макростроению древесины

- •§ 5. Микростроение древесины

- •4. Размеры члеников сосудов в ранней и поздней зонах годичного слоя древесины некоторых кольцесосудистых пород

- •§ 6. Микростроение сердцевины и коры

- •Глава 3. Химические свойства древесины и коры

- •§ 7. Химический состав древесины и коры

- •6. Химический состав древесины некоторых пород, %

- •§ 8* Характеристика органических веществ древесины и коры

- •§ 9* Древесина, кора и древесная зелень как химическое сырье

- •Глава 4. Физические свойства древесины и

- •§ 10. Внешний вид древесины

- •10. Ширина годичных слоев и содержание поздней древесины у

- •§11. Влажность древесины и коры; свойства, связанные с ее

- •11. Равновесная влажность древесины, %, в среде перегретого

- •13. Коэффициенты влагопроводности древесины некоторых

- •14. Тангенциальная усушка ранней и поздней зон годичного слоя древесины*

- •§ 12. Плотность

- •§ 13. Проницаемость древесины жидкостями и газами

- •§ 14. Тепловые свойства древесины

- •§ 15* Электрические свойства древесины

- •24. Сравнительные данные об удельном объемном и поверхностном сопротивлении древесины

- •25. Удельное объемное сопротивление древесины в абсолютно сухом состоянии

- •20 40 60 80 95 Teiinepamypaty

- •§ 16. Звуковые свойства древесины

- •§ 17. Свойства древесины, проявляющиеся при воздействии

- •Глава 5. Механические свойства

- •§ 18. Общие сведения о механических свойствах древесины

- •§ 19» Механические испытания древесины; принципы, общие требования и процедура

- •§ 20. Статистический анализ результатов испытаний

- •§ 21* Прочность древесины при сжатии

- •§ 22. Прочность древесины при растяжении

- •33. Прочность древесины при растяжении поперек волокон

- •§ 23. Прочность древесины при статическом изгибе

- •§ 24. Прочность древесины при сдвиге

- •§ 25» Деформативность древесины при кратковременных

- •36. Модули упругости древесины

- •§ 26. Реологические свойства и гигро(термо)-механические

- •§ 27. Длительная прочность и сопротивление усталости древесины

- •§ 28. Ударная вязкость, твердость и износостойкость древесины

- •§ 29. Способность древесины удерживать крепления, гнуться

- •§ 30. Удельные характеристики механических свойств

- •Древесины

- •§ 31* Характеристики древесины как конструкционного материала

- •Глава 6. Изменчивость и взаимосвязи свойств древесины

- •§ 32* Изменчивость свойств древесины

- •0 20 406080100 0 20 Ш 60 80 п Расстояние от сердиебины,.1 о

- •§ 33* Связи между свойствами древесины* Неразрушающие методы контроля прочности древесины

- •§ 34* Изменение свойств древесины под воздействием физических и химических факторов

- •49. Влияние температуры и влажности на прочность древесины

- •50. Влияние температуры и влажности на прочность древесины при растяжении поперек волокон в тангенциальном направлении

- •Глава 7. Пороки древесины

- •§ 35. Сучки

- •§ 36. Трещины

- •§ 37. Пороки формы ствола

- •§ 38* Пороки строения древесины

- •3. Нерегулярные анатомические образования.

- •4. Сердцевина, смещенная и двойная сердцевина.

- •§ 39. Химические окраски

- •§ 40. Грибные поражения

- •§ 41. Биологические повреждения

- •§ 42, Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки

- •§ 43. Покоробленности

- •Глава 8. Стойкость и защита древесины

- •§ 44. Стойкость древесины

- •51. Относительная стойкость к гниению древесины различных

- •§ 45. Способы и средства повышения стойкости древесины

- •Глава 9. Основные лесные породы и их

- •§ 46* Хвойные породы

- •§ 47. Лиственные породы

- •§ 48. Иноземные породы

- •Раздел 1ь основы лесного товароведения

- •Глава 10. Классификация и стандартизация

- •§ 49. Классификация лесных товаров

- •§ 50. Общие сведения о стандартизации продукции

- •§ 51. Стандартизация и качество лесных товаров

- •Глава 11. Круглые лесоматериалы

- •§ 52. Общая характеристика хлыстов и круглых лесоматериалов

- •§ 53. Технические требования к круглым лесоматериалам

- •§ 54, Технологическое сырье

- •§ 55. Методы измерения размеров и объема круглых лесоматериалов,

- •Контроль качества, приемка, маркировка

- •Глава 12. Пилопродукция

- •§ 56» Пиломатериалы

- •§ 57. Заготовки и пиленые детали

- •§ 58* Методы испытаний пиломатериалов и заготовок

- •Глава 13. Строганые, лущеные, колотые лесоматериалы; измельченная древесина

- •§ 59. Строганые, лущеные и колотые лесоматериалы

- •§ 60. Измельченная древесина

- •Глава 14. Композиционные древесные

- •§ 61. Клееная древесина

- •§ 62. Композиционные материалы на основе измельченной

- •§ 63» Модифицированная древесина

- •§ 64. Методы испытаний композиционных древесных материалов и модифицированной древесины

- •§ 46. Хвойные породы 259

- •§ 47. Лиственные породы 262

- •§ 48. Иноземные породы 269

- •Раздел II. Основы лесного товароведения 274

- •Глава 10. Классификация и стандартизация лесных товаров 274

- •§ 49. Классификация лесных товаров 274

- •§ 50. Общие сведения о стандартизации продукции 276

- •§ 51. Стандартизация и качество лесных товаров 278

- •Глава 11. Круглые лесоматериалы 281

- •§ 52. Общая характеристика хлыстов и круглых

- •§ 53. Технические требования к круглым лесоматериалам 284

- •§ 54. Технологическое сырье 292

- •§ 55. Методы измерения размеров и объема круглых лесоматериалов, контроль качества, приемка, маркировка 293

- •Глава 12. Пилопродукция 298

- •§ 56. Пиломатериалы 298

- •§ 57. Заготовки и пиленые детали 304

- •§ 58. Методы испытаний пиломатериалов и заготовок 307

- •Глава 13. Строганые, лущеные, колотые лесоматериалы;

- •§ 59. Строганые, лущеные и колотые лесоматериалы 311

- •§ 60. Измельченная древесина 313

- •Глава 14. Композиционные древесные материалы и

- •§ 61. Клееная древесина 316

- •§ 62. Композиционные материалы на основе измельченной

- •§ 63. Модифицированная древесина 325

- •§ 64. Методы испытаний композиционных древесных

- •Древесиноведение с основами лесного товароведения Учебник

При многостадийном отборе изменяется статистический анализ результатов испытаний. В случае двухстадийного отбора вычисляют выборочное среднее

<85)

п2Г /=1 >!

где i - номер группы (доски); j - номер элемента (образца). Дисперсия выборочного среднего

п2[п2-\) м

где X; =-£ху - среднее i-й группы.

Используя указанные параметры, по формуле (81) находят доверительный интервал генерального среднего.

Пример. Для определения плотности древесины партии досок отобрали случайным образом четыре доски (п2 =4) и из каждой изготовили по три образца (г = 3).

Результаты испытаний, кг/м3: х!у=580, 580, 508; x2j =455, 447, 433; ху =471, 492,

4 3

460; x4J =427, 400, 389. Сумма всех значений плотности ^ ~ 5642 * Тогда

выборочное среднее согласно (85) равно х = 5642/(4-3)=470Д кг/м3. Сумма квадратов отклонений средних значений xt плотности досок от выборочного среднего х

4

равна -Зс)2 = 12230,55. Отсюда согласно (86) дисперсия выборочного среднего

м

равна St = 12230,55/[(4 -1)4] = 1019,2, а среднее квадратическое отклонение о==

31,9 кг/м3. Если же обработать приведенные выше результаты испытаний, используя формулы (74), (75), (79), то искомая характеристика оказывается значительно больше

55-61,5 кг/м3.

§ 21* Прочность древесины при сжатии

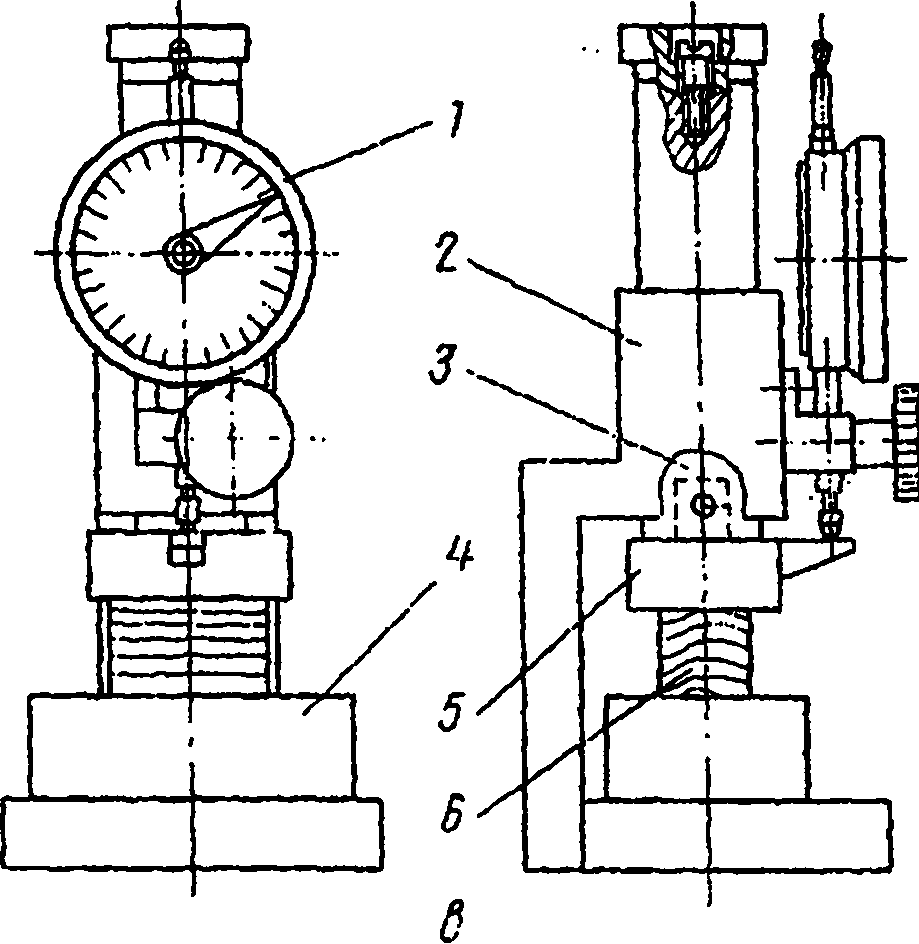

Сжатие вдоль волокон. Показатели этого основного свойства древесины определяются при испытании образцов в виде прямоугольной призмы (рис. 46,а). Основание призмы соответствует базисному сечению (20x20 мм), а высота - 30 мм. Фактические поперечные размеры а и b определяют с погрешностью 0,1 мм на уровне половины высоты образца. Испытания проводят с помощью приспособления (рис. 46,6).

Рис. 46. Испытание древесины на сжатие вдоль волокон: а - образец; б - приспособление: Л 6 - съемная шаровая опора; 2 - образец; 3 - пуансон; 4 - шаровая опора; 5 - корпус

Образец нагружают равномерно с постоянной скоростью роста нагрузки или перемещения активного захвата машины. Скорость должна быть такой, чтобы образец

разрушился через 0,5 -1,5 мин с момента начала нагружения. Разрушение образца устанавливают по началу возврата стрелки силоизмерителя, контрольная стрелка указывает по шкале максимальную нагрузку Ргоах, Н.

Предел прочности aw, МПа, вычисляют по формуле

Р

а о

(87)

Вычисление производят с округлением до 0,5 МПа. Влажность древесины в момент испытаний определяют высушиванием разрушенных образцов. Минимальное количество проб на влажность вычисляют по формуле (82). Затем по формуле (69) пересчитывают полученные для каждого испытанного образца значения пределов прочности к влажности 12 %. Поправочный коэффициент а для всех пород принимают равным 0,04. Данные, полученные для всех испытанных образцов, подвергают статистической обработке, используя формулы (74) - (81).

Пределы прочности древесины при сжатии вдоль волокон для основных пород приведены в табл. 30*.

Как видим, предел прочности древесины при сжатии вдоль волокон сильно зависит от влажности. Прочность комнатно-сухой древесины в 2-2,5 раза выше чем свежесрубленной.

В среднем для всех изученных пород при влажности 12 % предел прочности на сжатие вдоль волокон примерно равен 50 МПа. Предел пропорциональности при сжатии вдоль волокон для некоторых наших пород

* Характеристики механических свойств в этой главе даются в соответствии с РТМ [26] и таблицами ССД «Древесина. Показатели физико-механических свойств малых образцов без пороков». В данной и нижеследующих таблицах (если нет особых указаний) приведены округленные средние показатели РТМ, пересчитанные на влажность 12 %, а также на влажность 30 % и более. В РТМ и таблицах ССД имеются более подробные данные для большинства наших пород из разных районов произрастания.

(лиственница, сосна, пихта, дуб, ясень) составляет в среднем 0,7 предела прочности.

30. Прочность древесины при сжатии вдоль волокон

Порода |

Предел прочности, МПа, при влажности, % |

Порода |

Предел прочности, МПа, при влажности, % |

|||||

12 |

30 и более |

12 |

30 и более |

|||||

Лиственница |

62 |

25 |

Дуб |

57 |

31 |

|||

Сосна |

46 |

21 |

Бук |

53 |

27 |

|||

Ель |

45 |

19 |

Орех грецкий |

55 |

23 |

|||

Кедр |

40 |

16 |

Береза |

54 |

26 |

|||

Пихта сибирская |

40 |

17 |

Вяз |

47 |

25 |

|||

Акация белая |

73 |

41 |

Липа |

46 |

24 |

|||

Граб |

61 |

36 |

Ольха |

45 |

23 |

|||

Клен |

59 |

- 28 - |

^ Осина |

43 |

19 |

|||

Ясень |

56 |

32 |

Тополь |

40 |

17 |

|||

Груша |

58 |

26 |

|

|

|

|||

Можно выделить типичные виды разрушения при сжатии вдоль волокон (рис. 47). У пород с легко деформируемой древесиной, а также у всех пород при высокой влажности древесины наблюдается смятие торцев • образца (рис 47, а). У пород с древесиной повышенной жесткости при разрушении появляется косая складка, обычно расположенная под углом 60 -70 ° на тангенциальной поверхности образца (рис. 47, б). Довольно часто можно обнаружить у разрушенного образца две встречные косые складки, образующие клиновидный участок, под которым видна трещина от продольного раскола (рис 47, в). Иногда наблюдается расслоение образца и другие виды разрушения. Все это свидетельствует о существенном влиянии на показатели прочности при сжатии вдоль волокон особенностей строения и анизотропии механических свойств древесины.

Рис 47. Типичные виды разрушения образца при сжатии вдоль волокон: а - смятие торцов; б - косая складка; в -встречные косые складки с продольным расколом

Исследования В.Е. Москалевой, Ю.М Иванова и других показали, что изменения в мик

роскопическом строении происходят только в зоне разрушения, а в остальном объеме образца древесина остается неповрежденной. Сложное напряженное состояние возникает в приторцовых зонах образца из-за стеснения, вследствие трения, поперечных деформаций. Наблюдается также и стеснение угловых деформаций.

Для уменьшения влияния приторцового эффекта предпринимались попытки увеличить высоту образца. Однако это приводило к потере устойчивости образца при испытаниях в конечной стадии нагружения. Исследовались возможности изменения формы образца путем увеличения сечения приторцовой зоны [56]. При испытаниях сосновых образцов общей высотой 35 мм с головками 26x26x4 мм и плавным переходом к средней части (сечением 20x20 мм), в которой действуют достаточно равномерно распределенные основные напряжения <?а, пределы прочности оказались в среднем на 8,5 % выше, чем при испытаниях стандартных образцов. Как видим, различие в показателях не слишком значительно. Образцы усложненной формы, учитывая трудности их изготовления, целесообразно применять лишь для исследовательских целей.

Следует отметить, что предел прочности при сжатии вдоль волокон наименее изменчив по сравнению с показателями других свойств древесины.

В конструкциях и изделиях древесина очень часто работает на сжатие вдоль волокон, что объясняется ее высокой прочностью при данном виде действия усилий и удобством их приложения.

Сжатие поперек волокон. Возможны две типичные диаграммы сжатия (рис. 48), отражающие связь между напряжениями и деформациями [49].

Рис 48. Диаграммы сжатия древесины поперек волокон: У - трехфазная; 2 - однофазная ,

Трехфазная диаграмма наиболее четко выражена при сжатии в радиальном направлении древесины хвойных пород. Начальный, почти прямолинейный, участок (первая фаза) этой диаграммы отражает сопротивление слабой ранней древесины годичных слоев. После потери устойчивости анатомических элементов происходит процесс их смятия, не требующий больших дополнительных уси

лий, и на диаграмме появляется второй, слегка наклоненный к оси абсцисс, участок (вторая фаза). Постепенно начинают оказывать сопротивление более прочные и жесткие анатомические элементы поздних зон, что находит отражение в участке, расположенном под большим углом к оси абсцисс (третья фаза). Последняя фаза деформирования, несмотря на большие нагрузки, приводит лишь к уплотнению древесины и не завершается разрушением образца.

У лиственных пород при сжатии как в радиальном, так и в тангенциальном направлении происходит смятие анатомических элементов и наблюдается трехфазная диаграмма, хотя и менее явно выраженная. Однофазная диаграмма характерна для древесины хвойных пород при сжатии в

тангенциальном направлении. В этом случае усилия воспринимают одновременно ранние и поздние зоны годичных слоев. Однако наибольшие напряжения возникают в жестких поздних зонах. Эти более прочные зоны и определяют сопротивление разрушению всего образца. Нагружение приводит к явному разрушению образцов; они выпучиваются в сторону выпуклости годичных слоев. Однофазная диаграмма обнаруживается при радиальном сжатии сухой древесины дуба, что связано с наличием широких сердцевинных лучей. По наблюдениям О.С. Мыльниковой (ЛТА) разрушение имеет вид, схематично показанный при сжатии вдоль волокон на рис. 47, в.

Поскольку в большинстве случаев при действии сжимающих усилий поперек волокон не удается установить максимальную нагрузку, приводящую к окончательному разрушению образца, ограничиваются определением ттредела"чтршорционаяъности, который .принимают -за ус л ов н ы й предел прочности.

Различают два вида испытаний-на сжатие и местное смятие поперек волокон. При первом виде испытаний нагрузка прикладывается равномерно по всей поверхности образца, при втором - по всей ширине, но лишь на части длины. Возможен и третий вид испытаний, при котором нагрузка прикладывается на площадку, ограниченную частью ширины и длины образца.

Для испытаний используют образцы, формы и размеры которых указаны на рис. 49, а, б. Испытания при действии усилий в радиальном и тангенциальном направлениях проводят на отдельных образцах. У образца для испытания на с ж а т и е измеряется длина / и на половине длины ширина а с точностью до 0,1 мм. У образца для испытания на местное смятие измеряется с той же точностью только его ширина а.

Для испытаний используют приспособление, изображенное на рис. 49, в, которое имеет два съемных пуансона. Плоский пуансон (без выступа) применяют при испытании на сжатие; пуансон с выступом длиной 20 мм и закругленными ребрами (радиус 2 мм) - для испытаний на смятие.

Непрерывно нагружая образец не менее 10 раз через равные интервалы нагрузки Р, определяют укорочение образца Д/ с погрешностью не более 0,01 мм и строят график зависимости Р = /(Д/). Ординату точки, в

которой тангенс угла между касательной к графику и осью Р на 50% больше, чем на линейной участке графика, принимают за нагрузку РуЛ9 соответствующую условному пределу прочности. Если испытательная машина снабжена устройство^, обеспечивающим запись нагрузки в масштабе не более 50 Н/мм и укорочения Д/ в масштабе не более 0,01 мм/мм, то величину Рул можно определить по диаграмме сжатия, вычерченной машиной. Во всех случаях продолжительность равномерного нагружения до достижения условного предела прочности должна быть 1-2 мин.

Условный предел прочности вычисляют с округлением до 0,1 МПа при сжатии поперек волокон по формуле

р

_ У*9*

а =

w.y

(88)

al

где Рул- нагрузка, Н;

а - ширина образца, мм; /- длина образца, мм, а при местном смятии поперек волокон по формуле:

а =

w.y

18л

(89)

где 18 - средняя ширина выступа пуансона, мм

Прочность при сжатии и смятии поперек волокон исследована слабо. Некоторые средние данные, приведенные в табл. 31, следует рассматривать как ориентировочные.

Определение влажности древесины в момент испытаний, приведение значений условного предела прочности к нормализованной влажности (поправочный коэффициент а = 0,035) и их статистическую обработку проводят так же, как и при испытаниях на сжатие вдоль волокон.

Как видим, условный предел прочности при сжатии поперек волокон для всех пород в среднем примерно в 10 раз меньше предела прочности при сжатии вдоль волокон.

Предел прочности при местном смятии из-за дополнительного сопротивления изгибу волокон оказывается выше, чем при простом сжатии поперек волокон. Однако эта разница не столь большая, как можно заключить из данных табл. 31, в которой представлены ориентировочные и поэтому трудно сопоставимые для разных видов испытаний данные. В работе [49] отмечается, что это увеличение составляет 20 - 25 %. При испытании древесины с помощью штампа, передающего нагрузку на часть длины и ширины образца, значения условного предела прочности оказываются еще несколько выше из-за сопротивления древесины скалыванию поперек волокон у ребер штампа, расположенных вдоль волокон.

Следует заметить, что пока стандартизованы методы только для двух видов испытаний. Вначале был разработан стандартный метод испытания на местное смятие (с целью определения по существу контактной прочности древесины), а позднее - на сжатие поперек волокон. Форма, размеры и ориентация волокон в образце (рис. 49, а) такова, что его можно изготавливать из той же возрастной зоны ствола, что и образец на местное смятие (рис. 49, б), обеспечивая лучшие условия для сравнения показателей. Однако на результаты испытания образца по схеме рис. 49, а оказывает влияние стеснение его деформаций на поверхностях, контактирующих с пуан-

Примечание. Цифра 1 обозначает радиальное направление, цифра 2 - тан-генциальное.

31. Условные пределы прочности при сжатии и местном смятии

поперек волокон

Порода |

Условный предел прочности, МПа |

||||||||||||

Сжатие поперек волокон при влажности, % |

Местное смятие поперек волокон при влажности, % |

||||||||||||

12 |

ЗОи |

12 |

ЗОи |

12 |

ЗОи |

12 |

ЗОи |

||||||

|

|

более |

|

более |

|

более |

|

более |

|||||

|

|

|

2 |

|

|

2 |

|||||||

Лиственница |

4,3 |

2,6 |

6,1 |

2,4 |

6,1 |

3,6 |

9,3 |

3,8 |

|||||

Сосна |

5,1 |

3,0 |

7,5 |

3,0 |

|

— |

13,6 |

5,6 |

|||||

Пихта |

2,1 |

1,3 |

2,4 |

1,0 |

2,5 |

1,5 |

3,5 |

1,4 |

|||||

Граб |

6,5 |

3,9 |

6,0 |

3,6 |

13,7 |

8,0 |

11,3 |

6,9 |

|||||

Ясень |

— |

- |

— |

- |

8,3 |

5,1 |

10,6 |

6,5 |

|||||

Дуб |

— |

— |

— |

— |

9,1 |

5,5 |

5,3 |

3,2 |

|||||

Бук |

|

.а,б |

-6,3 |

Л,8 |

11,4 |

6,9 |

10,8 |

6,7 |

|||||

Вяз |

5,7 |

3,4 |

4,6 |

2,8 |

11,0 |

6,7 |

11,0 |

6,7 |

|||||

Липа |

5,5 |

3,3 |

5,1 |

3,0 |

9,6 |

5,9 |

9,8 |

6,0 |

|||||

Ольха |

6,7 |

4,1 |

3,7 |

2,3 |

8,0 |

4,9 |

5,3 |

3,2 |

|||||

Осина |

5,4 |

3,2 |

3,5 |

2,1 |

6,3 |

3,8 |

4,8 |

2,8 |

|||||