- •Часть 2

- •Тема 5. Микроклимат рабочих мест

- •«Исследование параметров микроклимата на рабочих местах»

- •Способы измерения скорости движения воздуха с помощью анемометров

- •Ход работы

- •«Исследование запыленности воздуха»

- •Краткие теоретические сведения

- •Ход работы

- •«Исследование концентрации газов»

- •Теоретические сведения

- •Методы, приборы и порядок работы с ними. Приборы для определения газов и паров в воздухе линейно-колористическим методом

- •Порядок работы с уг-2 и гх-4

- •Порядок определения содержания газа в воздухе

- •Газоопределители интерференционные

- •Основанные на интерференционно-оптическом методе

- •Работа газоопределителей

- •Ход работы

- •Содержание отчета

- •Результаты измерения загазованности воздуха

- •«Исследование освещенности рабочих мест»

- •Теоретические сведения

- •Ход работы

- •1. Измерить освещенность.

- •2.Определить к.Е.О помещения

- •3.Исследовать изменения освещенности рабочей поверхности при изменении окраски стен помещения

- •Содержание отчета о лабораторной работе

- •Изменение освещенности рабочей поверхности в зависимости от ее цвета

- •«Исследование производственного шума»

- •Теоретические сведения

- •Ход работы

- •Сравнение фактических значений с пду

- •Справочные данные для расчета эффективности звукоизолирующего ограждения

- •«Исследование вибрации»

- •Теоретические сведения

- •Ход работы

- •«Средства индивидуальной защиты»

- •Теоретические сведения Средства индивидуальной защиты (сиз)

- •I средства защиты органов дыхания

- •II. Средства защиты кожи

- •III. Медицинские средства индивидуальной защиты.

- •Аптечка индивидуальная аи–2

- •Ход работы

- •Тема 8. Первая доврачебная медицинская помощь при Чрезвычайных ситуациях

- •Теоретические сведения

- •Ход работы

- •Содержание отчета о лабораторной работе

- •Теоретические сведения Травматизм и его профилактика. Травматический шок.

- •Закрытые повреждения.

- •При открытых переломах к симптомам закрытых переломов присоединяются повреждение кожи или слизистых оболочек, кровотечение, возможно выстояние из раны костных отломков.

- •Ход работы

- •Содержание отчета о лабораторной работе

- •Теоретические сведения

- •Физиологические основы проведения реанимационных мероприятий

- •Симптомы остановки дыхания

- •Неотложная помощь

- •Остановка сердца

- •Симптомы остановки сердца

- •Неотложная помощь

- •Учебное издание

Ход работы

Выбрать условия для работы оператора в соответствии с вариантами:

Вариант |

Высота h элемента от уровня пола, м |

Высота ограждения, м |

Температура воздуха, °С |

Относительная влажность, % |

Уровень шума, дБ |

1 |

0,7 |

1,0 |

28 |

50 |

90 |

2 |

1,0 |

1,3 |

26 |

45 |

85 |

3 |

1,2 |

1,4 |

24 |

40 |

80 |

4 |

1,4 |

1,6 |

22 |

50 |

95 |

5 |

1,6 |

1,7 |

20 |

45 |

90 |

2. Определить зону комфортности работы оператора и безопасное расстояние удаления его рабочего места от опасных элементов машины.

Содержание отчета о лабораторной работе.

А) Ответить на вопросы:

1. Назовите общие задачи эргономики применительно к техническим системам.

2. Перечислите частные задачи эргономики, связанные с безопасностью оператора.

3. Назовите четыре типа условий комфортности работы оператора.

4. Какую роль играет антропометрия в обеспечении надежности систем?

Б) Описать зону комфортной работы оператора и безопасное удаление его рабочего места.

Тема 8. Первая доврачебная медицинская помощь при Чрезвычайных ситуациях

Лабораторная работа 18

«Первая доврачебная медицинская помощь при кровотечениях»

Цель работы: изучить признаки различных видов кровотечения и способы его остановки; научиться останавливать кровотечение любым способом в порядке оказания само- и взаимопомощи на месте происшествия.

Оборудование:

Жгуты, бинты, тематические таблицы, марлевые валики.

Теоретические сведения

Кровотечение – это истечение крови из сосудистого русла через дефект стенки сосуда во внешнюю среду, в полые органы, полости и ткани.

Классификация кровотечений:

По происхождению (травматические и нетравматические);

По механизму (от разрыва сосуда или от разъедания его стенки);

По виду кровоточащего сосуда (артериальные, венозные, капиллярные, паренхиматозные);

По месту излития крови (наружные и внутренние);

По времени возникновения (первичные и вторичные);

По тяжести (молниеносные – из сердца и аорты; массивные – из крупных артерий и вен; острые – из сосудов среднего диаметра).

Артериальное кровотечение имеет следующие признаки: кровь вытекает алого цвета (насыщенная кислородом), высоким фонтаном и пульсирующей струей, что связано с чередованием сокращений и расслаблений сердечной мышцы. Опасно возможностью больших кровопотерь.

Признаки венозного кровотечения: кровь течет непрерывной струей, темного цвета; может быть обильным, если повреждена крупная вена. При ранении крупных вен возможно также всасывание воздуха в просвет сосуда (воздушная эмболия), перенос его током крови в артерию и закупорка ее, вследствие чего нарушается кровоснабжение органа или его части, которую питает артерия. Затем этот орган или участок органа омертвевает.

Капиллярное кровотечение характеризуется тем, что обычно оно необильное, кровь выступает в виде росы, по цвету она темнее, чем артериальная, но ярче, чем венозная. Такие кровотечения хорошо останавливаются.

Паренхиматозным называется кровотечение, возникающее при повреждении органов, имеющих паренхиматозное (губчатое) строение: легких, почек, печени, селезенки, поджелудочной железы и др. Это один из наиболее опасных видов кровотечения. Губчатые органы имеют развитую сеть кровеносных сосудов, которые заключены в ткань органа и не спадаются. Поэтому возникает обильное кровотечение артериально–венозного характера, самопроизвольно почти никогда не останавливающееся. Иногда может помочь только операция.

Наружным является такое кровотечение, при котором кровь сразу же, в момент нанесения раны, вытекает на поверхность тела.

Внутренние кровотечения имеют следующие виды:

в просвет полого органа - желудка, кишечника, мочевого и желчного пузырей, матки. Они сообщаются с внешней средой, поэтому такие кровотечения называют еще скрытыми наружными, так как выделение крови наружу происходит, но не сразу, а через некоторое время. Однако оказывать помощь необходимо еще до выделения крови наружу, поэтому логичнее отнести эти кровотечения к внутренним;

в замкнутую полость (плевральную, полость сердечной сорочки, брюшную, полость черепа). Оно может быть опасно большим количеством излившейся крови (например, в брюшной полости легко может поместиться вся кровь, циркулирующая в организме) и сдавлением излившейся кровью внутренних жизненно важных органов (сердца, мозга), что может явиться причиной смерти;

внутритканевое кровотечение – в межтканевые пространства и ткани. При этом образуются припухлости (гематомы) или кровоподтеки (синяки).

При кровотечении возникают субъективные и объективные признаки.

К субъективным признакам относятся ощущения, которые испытывает пострадавший (субъект) при кровотечении. Они зависят от понижения содержания кислорода в головном мозге (головокружение, мелькание и потемнение в глазах, звон в ушах и голове). Возникают жажда, тошнота, иногда – рвота, нарастает общая слабость.

Объективные признаки определяются с помощью органов чувств, приборов и аппаратов. К ним относятся типичный внешний вид пострадавшего (бледная кожа и слизистые оболочки, холодный пот, заостренные черты лица, запавшие глаза); падающее артериальное давление; частый пульс (компенсаторная тахикардия) слабого наполнения и напряжения (иногда – нитевидный, т. е. едва уловимый); учащенное дыхание. Затем пострадавший теряет сознание. Смерть наступает в результате паралича дыхательного центра и остановки сердечной деятельности на почве тяжелой кислородной недостаточности.

Естественным следствием кровотечения является кровопотеря, т.е. состояние организма, возникающее в результате удаления из кровеносной системы какого-то количества крови и характеризующееся рядом патологических и приспособительных реакций.

Потеря 10-15% от общего объема крови, равного 4,5-5 л, не вызывает нарушений в организме. Взрослый человек может не ощутить потерю 300-400 мл крови. Потеря 1/3 общего количества крови условно считается опасной для жизни, а потеря половины – смертельной.

Для поддержания необходимого уровня кровоснабжения жизненно важных органов в организме развивается сложный механизм адаптации, включающий в себя: а) спазм сосудов; б) учащение сердечной деятельности и дыхания; в) увеличение объема циркулирующей крови за счет привлечения ее из депо и тканевой жидкости.

Естественным следствием кровотечения является кровопотеря, т.е. состояние организма, возникающее в результате удаления из кровеносной системы какого-то количества крови и характеризующееся рядом патологических и приспособительных реакций.

Потеря 10-15% от общего объема крови, равного 4,5-5 л, не вызывает нарушений в организме. Взрослый человек может не ощутить потерю 300-400 мл крови. Потеря 1/3 общего количества крови условно считается опасной для жизни, а потеря половины – смертельной.

Виды остановки кровотечения:

Самопроизвольная (т.е. без внешнего вмешательства) остановка кровотечения возможна при повреждении капилляров, мелких артерий и вен. Во время кровотечения усиливается работа свертывающей кровь системы, в результате образуется сгусток, закрывающий отверстие в стенке сосуда. Срабатывают также и другие механизмы адаптации. Сгустки образуются и в крупных сосудах, но высокое артериальное давление, имеющееся в более близких к сердцу сосудах, выталкивает их из раны, не дав окрепнуть и осесть.

Временная остановка кровотечения производится в момент его возникновения в порядке оказания самостоятельной или взаимной помощи и на короткий срок, чтобы выиграть время и подготовиться к его окончательной остановке.

Окончательная остановка кровотечения проводится в условиях лечебного учреждения при оказании квалифицированной медицинской помощи. Ее методы и средства значительно отличаются от тех, которые применяются на месте происшествия.

На месте происшествия применяются следующие способы временной остановки кровотечения.

1. Приподнятое положение поврежденной части тела применяется для того, чтобы уменьшить кровотечение: оно уменьшается, хотя и не останавливается. Однако дальнейшее оказание помощи облегчается. Затем применяется другой способ остановки. Приподнятое положение осуществляется при повреждении конечностей, при носовом кровотечении и при истечении крови из полости рта, при легочном кровотечении; при выделении крови из уха.

2. Пальцевое прижатие артерии за пределами раны. Артерии прижимаются к костным образованиям; в ближайшей к месту повреждения точке; двумя – четырьмя пальцами; артерии прижимаются преимущественно выше раны (кроме сосудов на голове и шее).

Правильно выполненное пальцевое прижатие обеспечивает выключение артерии достаточно полное, но кратковременное, не дольше 15-20 минут; этот прием важен при подготовке к наложению повязки, жгута, при его перенакладывании. За это время сосуд часто тромбируется, тогда временная остановка может оказаться окончательной.

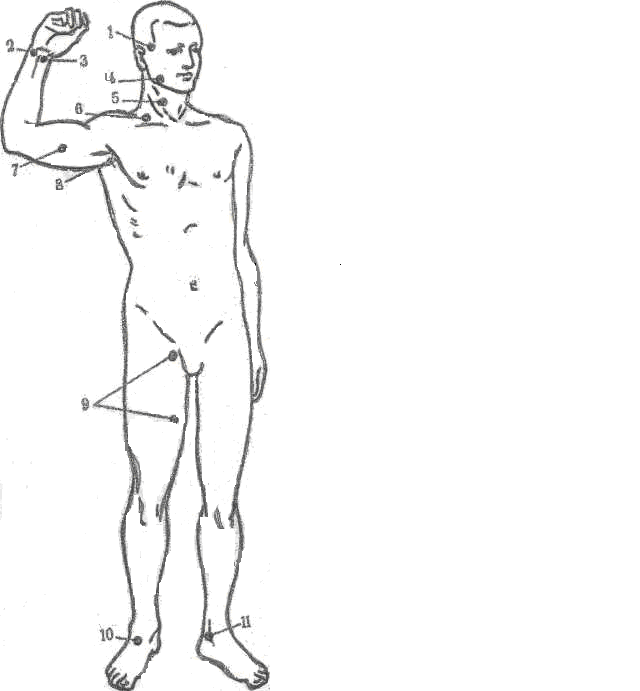

Способы и места прижатия артерий

Височная артерия прижимается в случае кровотечения на виске или волосистой части головы к височной кости впереди ушной раковины на уровне или чуть выше козелка (рис. 9-1).

Наружная челюстная артерия прижимается в случае кровотечения из мягких тканей лица к нижней челюсти примерно в середине ее нижнего края (рис. 1-4).

Общая сонная артерия прижимается к шейным позвонкам ниже раны в бороздке на шее между кивательной мышцей и трахеей под углом нижней челюсти (рис. 1-5).

Подключичная артерия прижимается в случае кровотечения в области надплечья или верхней трети плеча в надключичной ямке по задней поверхности ключицы вниз к первому ребру (рис. 9-6).

Плечевая артерия прижимается в случае кровотечения в области нижней и средней трети плеча и локтевого сгиба к плечевой кости в верхней трети внутренней поверхности плеча (рис. 9-7).

Артерия локтевого сгиба прижимается в случае кровотечения в области предплечья по внутреннему краю локтевого сустава - в том месте, куда прикладывается наконечник фонендоскопа при измерении артериального давления (чаще применяется сгибание руки в локтевом суставе).

Лучевая артерия прижимается в случае кровотечения в области кисти к лучевой кости в месте, где обычно прощупывается пульс (нижняя треть предплечья на стороне большого пальца) (рис. 9-3).

Локтевая артерия прижимается в случае кровотечения в области кисти к локтевой кости на том же уровне, что и лучевая артерия, но на стороне мизинца (рис. 1-2).

Бедренная артерия может быть прижата в следующих точках: а) при кровотечении в верхней трети бедра – в паховой области к тазовой кости; б) при кровотечении в средней и нижней части бедра – к бедренной кости в верхней трети внутренней поверхности бедра (рис. 9-9).

Подколенная артерия прижимается при кровотечении в области голени к задней поверхности коленного сустава, т.е. в подколенной ямке (чаще применяется сгибание в коленном суставе).

Задняя большеберцовая артерия прижимается при кровотечении из тканей ступни сзади или сбоку внутренней лодыжки (рис. 9-11).

Тыльная артерия стопы прижимается при кровотечении в области пальцев стопы в первом межпальцевом промежутке примерно на середине тыльной поверхности стопы (рис.9-10).

Брюшная аорта прижимается в случае внутреннего кровотечения кулаком к позвоночнику на уровне пупка. Возможность эффективного прижатия ограничена органами и тканями, прикрывающими аорту: кишечником, мышцами передней брюшной стенки, подкожным жировым слоем, как правило, хорошо выраженным на животе, увеличенной маткой.

Рис. 9. Места прижатия артерий:

1-височной, 2-локтевой, 3-лучевой, 4-наружной челюстной, 5-сонной, 6-подключичной, 7-плечевой, 8-подкрыльцовой, 9-бедренной, 10-тыла стопы, 11-задне-большеберцовой

3. Максимальное сгибание конечностей. Осуществляется с помощью валика или без него.

Валик (индивидуальный перевязочный пакет, неразвернутый бинт) применяется при ранении крупных суставов (плечевого, локтевого, тазобедренного, коленного). Он вкладывается в сустав, конечность сгибается и дополнительно фиксируется с помощью косынки, полотенца и др. Если сустав не поврежден, валик тоже можно использовать для усиления давления на сосуд.

4. Тугая тампонада раны – это плотное введение стерильных марлевых тампонов в полость раны. Она показана при кровотечениях из глубоких ран и при повреждениях областей с мощными мышцами, когда трудно наложить жгут, а также при носовых и маточных кровотечениях, но возможна и при других его локализациях.

Нельзя тампонировать поврежденную подколенную ямку, так как это обычно приводит к омертвению конечности; рану в области головного мозга, так как это может привести к его повреждению тампоном, осколком кости или обломком ранящего предмета. Нельзя вводить тампон в ухо. Следует избегать тампонирования глубоких ран внутренней поверхности плеча и бедра, чтобы не передавить плечевую и бедренную артерии.

5. Наложение давящей повязки применяется при капиллярном, венозном кровотечении и при кровотечении из мелких артерий. Она наиболее эффективна при повреждении мягких тканей, лежащих тонким слоем на костях. При этом на рану накладывается стерильная салфетка, сверху – валик и все туго прибинтовывается.

6. Иногда для остановки кровотечения используются жгуты. Они бывают матерчатые и резиновые, стандартные (типовые) или импровизированные, т.е. из подручных средств – косынки, полотенца, шарфа, ремня для брюк и др. Наложение жгута опасно значительным нарушением кровоснабжения конечности, вследствие чего после его снятия могут развиться трофические изменения, вплоть до омертвения и потери конечности

Основные правила наложения жгута на артерию:

жгут накладывают выше раны и возможно ближе к ней поверх тканевой прокладки (одежда, косынка, полотенце и др.), чтобы не прищемить кожу;

жгут должен быть виден, т.е. его нельзя закрыть шиной, повязкой, одеждой;

замок жгута должен быть легко доступен;

через каждые 30 минут необходимы 15-20 минутные перерывы для отдыха конечности;

на время перерывов жгут полностью снимают и заменяют пальцевым прижатием;

у детей его разрешается применять с 3-летнего возраста, до этого рекомендуется использовать давящую повязку;

жгут держат летом у взрослого человека не более 2 часов, исключая перерывы, у ребенка - не более 1 часа. Зимой время наложения жгута уменьшается у взрослых и детей в 2 раза;

под один из витков жгута вкладывают записку с указанием точного московского времени наложения (дата, час с минутами и учетом части суток) и фамилии человека, наложившего жгут (последнее – наличие фамилии – желательно, но не обязательно)

Если без жгута нельзя обойтись, а время транспортировки превышает предельную длительность его наложения, необходимо сокращать время наложения, удлиняя перерывы, чаще заменять жгут пальцевым прижатием. Если и этого будет недостаточно, то, видимо, придется пожертвовать конечностью ради спасения жизни пострадавшего.

Жгут наложен правильно, если кровотечение прекратилось, исчез периферический пульс на поврежденной конечности, она стала бледной и прохладной.

При наложении жгута чаще всего допускаются следующие ошибки: применение без достаточных показаний; наложение без тканевой прокладки и далеко от раны; плохое закрепление концов жгута; отсутствие записки о времени наложения; чрезмерное либо недостаточное затягивание жгута.

При чрезмерном затягивании жгута конечность становится очень холодной и резко бледной, есть опасность омертвения тканей и развития параличей.

При недостаточном затягивании жгута кровотечение не останавливается, а усиливается, возможна большая кровопотеря. Поврежденная конечность теплеет и приобретает синюшную окраску из-за венозного застоя: сдавливаются более поверхностно расположенные вены, а артерии остаются широкими.

7. Кровотечение можно уменьшить или остановить использованием холода (носовое, внутреннее) или груза, который накладывается на повязку, закрывающую рану.

Оказание первой помощи при некоторых видах кровотечений.

Носовое кровотечение. Причинами могут быть ранения и ушибы носа, расчесы, язва перегородки носа, сильное сморкание, переломы черепа, повышение артериального давления, чрезмерная физическая нагрузка, многократное чихание, грубая прочистка носа, употребление лекарств, снижающих свертываемость крови (например, аспирина), перегревание, заболевания печени, крови, некоторые инфекции – грипп, скарлатина и др.

При носовом кровотечении следует усадить пострадавшего с наклоном головы вперед и в сторону кровотечения; ввести в ноздрю марлевый тампончик, слегка смоченный водой, нафтизином, раствором перекиси водорода или адреналина; положить на переносицу и область носа холод – пузырь со льдом, снег в пакете, холодные примочки; пальцами прижать крылья носа к носовой перегородке; успокоить пострадавшего; убедить его в том, что разговор, напряжение, резкие движения, кашель и сморкание усилят кровотечение. При перегревании перевести человека в тень, положить холодные компрессы на голову и грудь. Кровь, попавшую в рот, пострадавший должен выплевывать.

«Скорую помощь» необходимо вызвать, если: кровотечение сильное, не останавливается в течение 30 минут; сочетается с травмой головы или шеи; наблюдается спутанность речи; сопровождается головной болью. В случае повторных и частых носовых кровотечений следует обратиться за консультацией к врачу.

При носовом кровотечении не следует укладывать пострадавшего; запрокидывать его голову; разрешать глотать кровь, попавшую в рот; давать горячую пищу и питье; разрешать сморкаться; оставлять пострадавшего одного.

Кровотечение из уха может быть вызвано повреждением ушной раковины, разрывом барабанной перепонки, переломом костей черепа, распадающейся опухолью.

Оказание помощи: пострадавшему надо придать полулежачее положение с наклоном головы в больную сторону, наложить на ухо рыхлую повязку; в случае ранения рану обработать и наложить стерильную повязку. При полной или частичной ампутации ушной раковины ампутированный фрагмент надо сохранить – возможно приживление. При подозрении на перелом костей черепа необходимо срочно вызвать «Скорую помощь». При удовлетворительном состоянии пострадавшего возможна его транспортировка в лечебное учреждение собственными силами и средствами.

Кровотечение из полости рта возможно при травме ротовой полости; после удаления зуба; при раннем извлечении тампона из лунки; при переломе челюсти; при распаде опухоли.

Для оказания помощи следует положить в кровоточащую лунку комочек ваты и плотно сжать зубы. В других случаях пострадавшего усадить; на место кровотечения положить марлевую салфетку, смоченную раствором перекиси водорода; по мере пропитывания салфетки кровью менять ее.

Пострадавшего с кровотечением из ротовой полости необходимо доставить в больницу, если: есть глубокая рана на языке, губах или внутренней поверхности щеки; после удаления зуба кровотечение из лунки не прекращается; есть подозрение на перелом челюсти; у пострадавшего выбит зуб; при этом выбитый зуб надо сохранить.

При кровотечении из ротовой полости нельзя полоскать рот (это препятствует остановке кровотечения), давать горячую пищу и питье в течение 12 часов после прекращения кровотечения (оно может возобновиться); оставлять пострадавшего одного.