- •Технологическое оборудование предприятий биопроизводств

- •1.1. Классификация оборудования в биотехнологии

- •2 Ферментаторы

- •2.1. Эрлифтные ферментаторы

- •2.2. Ферментаторы с механическим диспергированием газа

- •2.3. Струйные ферментаторы

- •Глава 3 сепараторы газожидкостных систем

- •3.1. Механические пеногасители

- •3.2. Сопловый циклонный пеногаситель

- •3.3. Сепараторы-каплеуловители

- •Глава 4 флотационная аппаратура

- •4.1. Механизм флотационного концентрирования суспензий

- •4.2. Барботажные флотаторы

- •4.3. Напорные флотаторы

- •4.4. Электрофлотаторы

- •Глава 5 выпарная аппаратура

- •5.1. Аппараты с естественной и принудительной циркуляцией жидкости

- •5.2. Испарители со свободно стекающей пленкой

- •5.3. Центробежные испарители

- •5.4. Роторные пленочные испарители

- •Глава 6 сушилки

- •6.2. Распылительные сушилки

- •Глава 7 пылеулавливающая аппаратура

- •Основные характеристики пылеуловителей

- •7.1. Дисперсионный состав пыли и эффективность пылеулавливания

- •7.2. Циклоны

- •7.3. Скрубберы Вентури

Технологическое оборудование предприятий биопроизводств

Требования, предъявляемые к качеству продуктов, выпускаемых предприятиями биопромышленности, определяют не только тип оборудования, который выполняет ту или иную операцию, но и условия, принципы и методы его работы, а также обусловливают наличие различных типов и марок машин и аппаратов, применяемых в промышленности.

Вместе с тем существующее оборудование, несмотря на различное назначение и разнообразие конструкций, имеет много общего как в машинно-аппаратурных схемах, так и в методах его расчета. Это позволяет дать общие сведения о машинах и аппаратах предприятий промышленности, зная их конструкцию и функциональное назначение.

Практически каждый вид оборудования состоит из питательного устройства, исполнительных механизмов с рабочими органами, приводного механизма и устройств управления и регулирования.

Питательное устройство кроме подачи сырья может осуществлять его дозировку по массе или объему. Исполнительный механизм передает движение рабочим органам оборудования. Рабочие органы непосредственно воздействуют на обрабатываемый продукт. Применяемое оборудование обеспечено устройствами для защиты и блокировки, которые предотвращают неправильное или несвоевременное включение или отключение приводных устройств.

В результате проведения структурного анализа оборудования можно построить его технологическую схему, определить динамические условия работы механизмов, узлов и деталей и на этой основе осуществить расчет и конструирование.

1.1. Классификация оборудования в биотехнологии

В промышленности применяются разнообразные виды оборудования, которые классифицируются по следующим признакам: характеру воздействия на обрабатываемый продукт; структуре рабочего цикла; степени механизации и автоматизации; принципу сочетания в производственном потоке; функциональному признаку. Кроме перечисленных признаков каждый вид оборудования может иметь специфические признаки.

По характеру воздействия на обрабатываемый продукт различают оборудование, в котором продукт подвергается механическому воздействию (свойства продукта не изменяются, а изменяются его форма и размеры), и оборудование, в котором продукт подвергается физико-химическим, биохимическим, тепловым и другим воздействиям (физические, химические свойства и агрегатное состояние продукта меняются). Иногда в одном виде оборудования совмещаются механические, физико-химические, тепловые и другие процессы.

По структуре рабочего цикла оборудование делится на непрерывное и периодического действия.

По степени механизации и автоматизации оборудование бывает неавтоматическое, полуавтоматическое и автоматическое. По мере развития и совершенствования промышленности оборудование последовательно заменяется на полуавтоматическое и автоматическое.

По принципу сочетания в производственном потоке оборудование классифицируется на отдельные аппараты, агрегаты или комплексы, комбинированные и автоматические системы. Более совершенными являются комбинированные виды оборудования, выполняющие определенный законченный цикл операций и процессов.

По функциональному признаку оборудование делится на группы, объединяющие принципиально одинаковые по характеру воздействия на продукт и конструктивному решению аппараты.

В частности, технологическое оборудование в биологической промышленности можно объединить в следующие группы:

1 — оборудование для подготовки сырья к переработке:

1.1 — для мойки и замачивания;

1.2 — для очистки и сортировки;

1.3 — для хранения и транспортирования;

2 — оборудование для механической переработки разделением:

2.1 — для дробления и измельчения;

2.2 — для выделения из жидких гетерогенных систем взвешенных твердых и коллоидных частиц;

2.3 — для отделения жидкой фракции;

3 — оборудование для механической переработки соединением:

3.1 — для перемешивания с целью получения сыпучих, жидких и пастообразных продуктов;

4 — оборудование для проведения тепло- и массообменных процессов:

4.1 — для проведения тепловых процессов;

4.2 — для проведения массообменных процессов;

4.3 — для сушки и обезвоживания;

4.4 — для разваривания и варки;

4.5 — для охлаждения и замораживания;

5 — оборудование для проведения микробиологических процессов:

5.1 — для солодоращения;

5.2 — для получения биомассы;

5.3 — для получения вторичных метаболитов;

6 — оборудование для выполнения финишных операций:

6.1 — для санитарной обработки тары;

6.2 — для дозирования и укупоривания;

6.3 — для инспекции и этикетировки;

6.4. — для извлечения тары и укладки ее в ящики.

Конечные продукты микробиологической технологии можно условно разделить на две большие группы: биомасса (дрожжи, бактерии) и синтезируемые микроорганизмами метаболиты (аминокислоты, ферменты, антибиотики и др.).

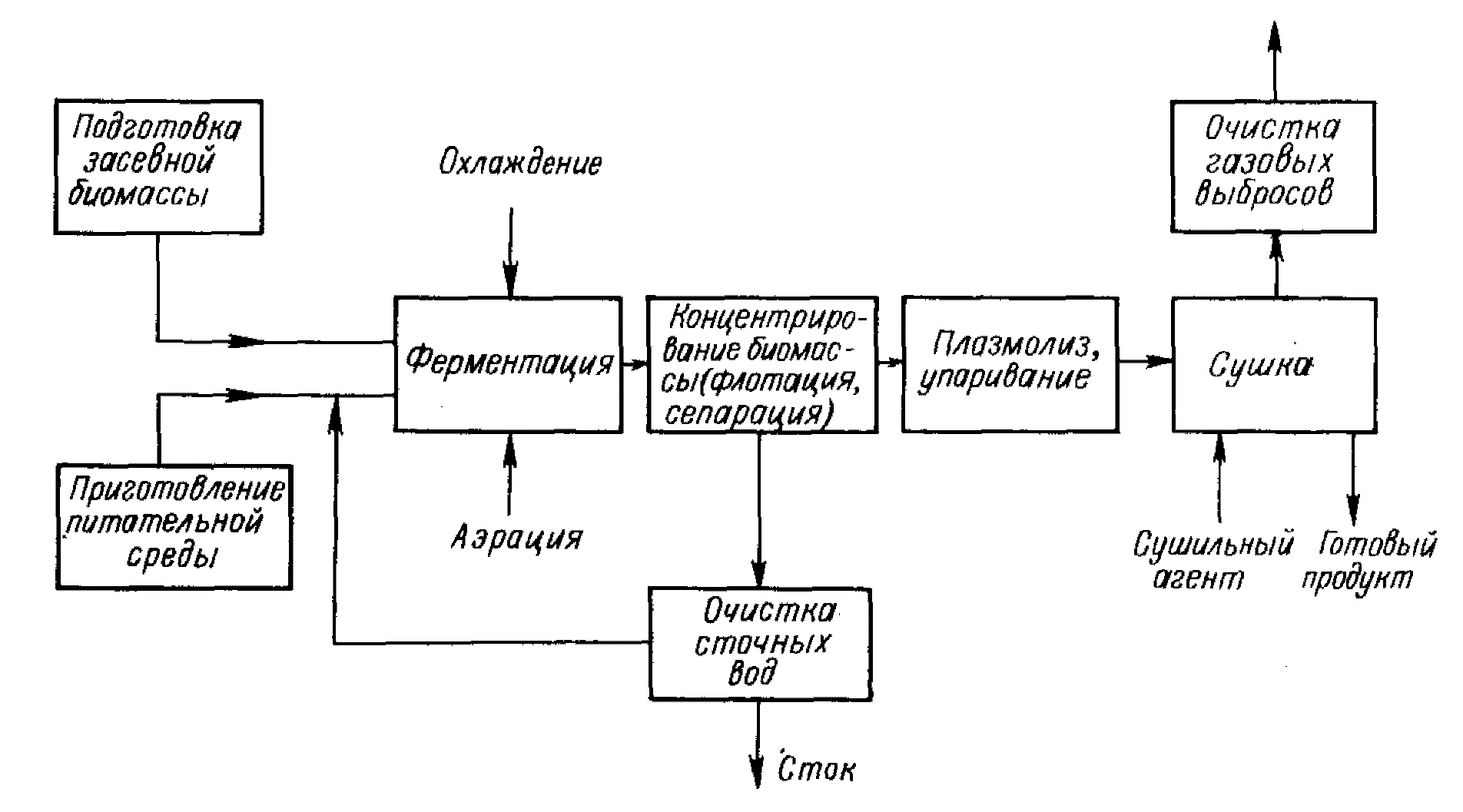

При получении биомассы, например, кормовых дрожжей, готовый продукт представляет собой сухую массу клеток микроорганизмов, добавляемую в корм сельскохозяйственных животных. Необходимо отметить, что разнообразие углеродсодержащих субстратов, применяемых для получения белковой биомассы, практически не требует изменения общей принципиальной технологической схемы микробиологического производства, представленной на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Принципиальная технологическая схема производства биомассы

При получении метаболитов для нужд сельского хозяйства, например кормовых антибиотиков и витаминных препаратов, целевые продукты зачастую не выделяют в чистом виде, а выпускают в форме жидких или сухих концентратов, которые кроме целевых компонентов содержат в общем случае другие метаболиты, биомассу продуцирующих микроорганизмов, остатки питательных веществ и вспомогательных материалов. Очень распространена концентратная товарная форма и среди ферментных препаратов. Технологические схемы таких производств отличаются от приведенных на рис. 1.1 отсутствием стадии флотационного сгущения биомассы, а в случае получения продуктов в жидком виде — отсутствием стадии сушки.

Для ряда микробиологических производств требуется строгое соблюдение их стерильности, поскольку проникновение в аппараты «дикой» бактериальной и дрожжевой микрофлоры вызывает нежелательные конкурентные явления в развитии полезного и посторонних видов микроорганизмов. Нарушение стерильности может привести к прямому экономическому ущербу за счет снижения качественных и количественных показателей всего технологического процесса и его целевого продукта. Поэтому характерной особенностью производств аминокислот, ферментов, антибиотиков является стерилизация оборудования и ферментационных сред, очистка технологического воздуха от посторонней микрофлоры.

Условия культивирования микроорганизмов, необходимые для накопления биомассы или получения метаболитов, различны. Однако, несмотря на все различия, присутствие живых объектов в системе накладывает на весь технологический процесс получения целевых продуктов и его аппаратурное оформление общие характерные требования.

Основной стадией любого микробиологического производства, определяющей его технико-экономические показатели, является стадия биохимического превращения — ферментации, осуществляемая в различных по конструкции и принципу действия аппаратах, называемых ферментаторами.

Основу процесса ферментации составляет обмен веществ, т. е. потребление биомассой питательных компонентов, переработка их в клетках и выделение в среду продуктов метаболизма. В результате обмена веществ, сопровождаемого процессами передачи энергии, происходит синтез клеточной массы, рост и развитие микробной популяции в целом, что приводит к быстрому увеличению биомассы микроорганизмов. Таким образом, процесс микробиологического синтеза в аппарате — это определенным образом организованное развитие популяции микроорганизмов во взаимодействии с окружающей средой, содержащей необходимые для роста клеток питательные вещества.

Характерной особенностью микробных популяций является многочисленность составляющих их особей — клеток, имеющих малый размер (от 0,5 до 20 мкм). При этом основные закономерности развития популяции микроорганизмов, как правило, не зависят от вариаций индивидуальных, внутриклеточных процессов и характеризуются обобщенными показателями.

Рост и развитие клеток в процессе их культивирования происходят под воздействием большого числа факторов, определяемых условиями окружающей среды. Главными из этих факторов являются подвод к клеткам питательных веществ, снабжение кислородом, поддержание оптимальных физико-химических условий (температура, давление, рН).